这个假象案例告诉我们,互联网虽然能够开阔眼界,但如果使用不当,也能成为强化错误信念的回音室;而那些缺乏社交、正在经历压力的人更容易成为阴谋论的俘虏。

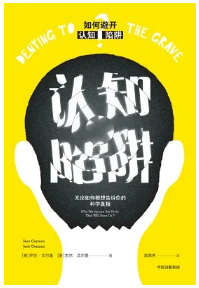

本文节选自《认知陷阱》。

作者:萨拉•戈尔曼(SaraGorman)、

杰克•戈尔曼(Jack Gorman)

译者:高微茗

出版社:中信出版集团

为什么有些父母不给孩子接种疫苗?为什么人们还在滥用抗生素?为什么很多人还不能理性地看待艾滋病?当一件事关乎健康,人们往往会坚称:科学是错的,因为没有充足证据作证,因为不明的危险无处不在。

在《认知陷阱》中,戈尔曼父女探究了这种拒绝健康科学背后的心理机制、社会因素、以及神经生物学方面的原因。在分析诸多否认案例的基础上,他们提出了导致人们拒绝接受有关健康的科学的六个主要因素:对阴谋的恐惧、对复杂的恐惧、魅力领袖的影响、认知偏见与互联网、因果关系与填补认知鸿沟,以及风险预测的本质。

作者简介

萨拉•戈尔曼,一家大型跨国医疗保健公司的公共卫生专家,从事全球心理健康、提高全球卫生领域证据质量以及全球卫生替代融资模式的研究工作。她为各种健康和医学杂志,包括《公共科学图书馆医学》、《国际妇女健康》和《艾滋病护理》,撰写了诸多全球卫生、艾滋病毒、艾滋病政策和妇女健康等主题的文章。她曾在艾滋病法律项目的政策部门工作,并在哈佛大学公共卫生学院流行病学系担任研究员。她还为维拉司法研究所分析了英格兰及威尔士特许会计师协会的精神卫生政策,并研究了肯尼亚农村地区半流动艾滋病诊所的有效性。

杰克•戈尔曼,富兰克林行为健康顾问公司的首席执行官和首席科学官。戈尔曼博士在哥伦比亚大学精神病学系任教 25 年,最终担任利伯精神病学教授。他后来成为了埃丝特和约瑟夫•克林根斯坦教授,西奈山医学院精神病学教授和神经科学教授。

豆瓣页面:

https://book.douban.com/subject/35266343/

购买链接:

http://product.dangdang.com/29167037.html

鉴于现在有大量关于阴谋论的信息在社交媒体上传播,推崇科学的人们是时候学习如何更有效率地利用网络了。布赖恩·G·索思韦尔援引一项研究民众对 H1N1 流感病毒疫苗态度的研究结果,以解释社交媒体是如何塑造民众对医疗保健的看法的:

研究显示,一个国家的数个地区内的推特消息若是在正面的上下文中提及 H1N1 疫苗,那么根据美国疾病预防控制中心的数据,这些地区的流感疫苗接种率也会更高。而在情绪相对更消极的地区,疫苗接种率也较低……此外,研究结果还显示,该国流感疫苗接种相对普遍的群体与相对较少接种疫苗的群体之间几乎没有信息交流,呈现出鲜明的两极分化状态。

这两个群体真的截然不同,以至于绝不可能在两者之间建立有效的联系吗?事实上,此处的事态显现出的似乎正是互联网制造社交隔绝和两极分化的方式。

互联网令数以百万计的人有能力互相交流,否则他们原本不会产生任何接触;互联网也用巨大的信息流开阔了我们的视野。但是它也可能增进人们对阴谋理论的忠诚度,从而呈现出极端隔绝的一面。

让我们来看一个假想案例:一位 40 岁出头的受过良好教育的单身母亲谢里尔怎样因难以平衡工作与生活而陷入挣扎。谢里尔在工作和照顾两个孩子之余完全没有时间参加社交活动。她时常感到孤独,但实在是太忙了,无力解决这个问题。一天晚上,她在看 10 点整的新闻节目时看到了一段采访,被采访者是一名男子,他认为持有枪支对保护住宅以及家人至关重要。该男子没有披露自己是否属于任何一个政治团体或倡议者团体,只讲述了一个故事,故事中有另一个男人曾将一名试图行窃的武装入侵者击毙,从而挽救了他的妻子以及当时在二楼卧室睡觉的孩子们的性命。接受采访的男子神态自若地拿着他的冲锋枪宣布:“是像这把枪一样的枪支从外面那些罪犯手中挽救了我们的生命。你可不能干等着警察来。你得保护自己关爱的人。”

图片来源:Pexels

图片来源:Pexels谢里尔深受震动,走到电脑前用谷歌搜索刚刚听到的那起事件。排在最前面的搜索结果是一个她从未听说过的组织的链接,似乎提供了证实刚才那段叙述的信息。像我们大多数人经常做的一样,谢里尔点击了那个链接,因为我们总有一种错觉,以为出现在谷歌搜索结果第一位的东西就是最可靠的。这当然并不成立,正如诺琳娜·赫兹阐明的:

我们认为出现在谷歌的搜索页面最上方的那些链接就是最可信的——谷歌搜索第一页最靠前的三个结果吸引了约 60% 的点击率。不过,谷歌选择其搜索结果的依据是该网址的流行度:广义上讲,点击那个网址的人越多,这条结果就越靠前。而流行度并不一定意味着可信度。充斥着意识形态内容的高点击率网站可以轻松地将可靠的学术知识以及值得信赖的证言挤到后面去。

通过浏览那个组织的网站,谢里尔得知了更多细节,如枪击事件中涉及的孩子们的年龄和姓名。网站上还有他们的照片,以及引用自当地警长的一句话:“谢天谢地,我们有能反击这些渣滓的这样的男子汉。”单独读这一句话,谢里尔就推断出美国各地想必有很多这类事件,而且几乎三天两头就会发生。“就在此刻,美国的某个地方,”网页上写着,“某人正在遭遇一个准备射杀他的武装狂人的攻击。他有时间报警吗?他应该自己行动起来吗?你在考虑要不要持有一把枪的时候应该问问自己这两个问题。”

到了这会儿,谢里尔很肯定这个组织是拥护持枪权的团体了。阅读网站信息还让她得知这个团体正在面临巨大的挑战:东部的自由主义者、主流媒体和左翼政客在搞阴谋,决定解除守法公民的武装,这些公民因而只能无助地面对游荡在全国乡间的不法之徒。谢里尔看到网站请求她点击一个按键,贡献 10 美元捐款,并成为会员。

谢里尔刚工作了整整一天,还做了晚饭,辅导孩子们做了作业,再哄他们上床睡觉。她累坏了,也吓坏了。花 10 美元成为会员看上去是一笔物美价廉的交易。所以,她注册并缴费了。她不仅感到自己为保护孩子们做了一点儿微小的工作,还加入了一个会用平邮给她寄信件和印刷品的团体。也许她什么时候可以去参加一次集会,也算是走出家门了。她不会为此产生负罪感,因为这件事不只是为了满足她自己的社交需求,还能保护孩子们,而且也不是一笔多大的开销。

图片来源:Pixabay

图片来源:Pixabay从这个显然经过戏剧化处理的故事中,我们能找出的重点是:谢里尔没有采取任何步骤去核实电视节目或网页中的任何事。她没有得到任何科学数据或是能从其他方面反映这个事件的事实。从这一刻开始,她将置身于一个断绝了其他所有关于枪支的信息源的小环境中。哪怕她本人还没决定去买一把枪(枪支很贵,而且她也没时间去学习如何用枪),她现在的自我认同已经是一名阴谋受害者了——这个阴谋剥夺了她的持枪权,剥夺了她在家里享有安全感的权利,还在杀人狂无处不在的情况下剥夺了她受到保护的感觉。

外面的每个人都想伤害她,但加入网站上那个团体会给她一点儿安全保障。那个团体对这个问题看得很透彻,还会伸出援手。正如索思韦尔也指出了的:“我们想改善情绪的时候希望与其他人进行的大多数讨论……不见得以分享新的事实信息为主,反而更关注打消疑虑、缓解压力、维持原有的情感联系。”又一次,我们可以看到对反科学阴谋论的还击是怎样落空的。还击阴谋论既不能令人感到舒服,也无助于建立情感联系。通过摆出数据毫不含糊地证明在自家保存枪支的危险性远远大于保护作用的科学家们并没有邀请像谢里尔这样的人加入一个团体。可是互联网的隔绝力却能保证拥枪团体和反持枪团体不相往来。

以此类推,想想看“全国范围内为权益受到侵害而愤愤不平的父母组成的大军,他们发誓疫苗就是自家孩子患上自闭症的罪魁祸首,而且看来听不进去其他意见”。克里斯·穆尼和谢丽尔·柯申鲍姆回答了一个令人心惊的问题:“他们是从哪里得到他们口中的‘科学(知识)’的呢?互联网、公共人物、其他家长,还有极少数坚持挑战科学界共识的非主流研究者与医生,所有这些人共同建立了一个错误信息的回音室,将这些信息不断自我强化。”

图片来源:Pixabay

图片来源:Pixabay在谢里尔这个案例中,我们描述了一个处于隔离状态、正在经历高度压力,因此容易接受阴谋论的人。如果谢里尔真的正在应对不好的遭遇,情况还会更糟。谢里尔的孩子们都没有自闭症,近期也没有得过任何大病。她没有把心思都放在核电站事故上,没有因为陷入严重抑郁而得到接受电休克疗法的建议,没有一位密友刚被诊断出感染了 HIV,也没有被枪口瞄准过。上述任何一种情况都可能令谢里尔更容易接受阴谋论。卡斯·R. 桑斯坦曾指出:“可怕的事件会令人感到愤慨,当人们感到愤慨的时候,他们更有可能去找些理由令自己的情绪显得合理,并且认为那些坏事是有人蓄意为之。”

我们有没有什么办法打破互联网强加给我们的隔绝效应,并至少阻止我们的朋友、家人,甚至是我们自己一开始就注册加入反科学的阴谋论团体呢?这个问题并没有一个很简单的答案,但是我们想强调的是,大多数被说服相信自己是阴谋受害者的人的心理都完全正常,并不是妄想狂。不,他们只是正在因为缺乏自尊、无力感以及对权威基本不信任而感到痛苦的人。阴谋论集团的领袖通过各种手段充分利用这些特征:令新加入者感觉受到团体的欢迎,着力强调阴谋论中非友即敌的这一面,嘲笑任何与阴谋论抵触的说法。卡斯·R. 桑斯坦解释道:

团体领袖们也许会加强这种隔离,为了阻止普通成员接触到有可能动摇领导对群体的控制的信息。就算有反面信息和主张依其原义被成员听说了,也会被嘲笑或以轻蔑的态度对待。

当我们还是孩子的时候,我们都能通过取笑“其他”群体的人而得到某种满足感。阴谋论者的所作所为与此如出一辙,为的是让置身于这个团体之内的人感到有一种非常强烈的社会关系。