原标题:大鹏去向何方

01 | 家乡的天意

大鹏说,我们去拍一场天意,发生什么就拍什么,不去干涉。这场天意让他得到金马奖的认可,也让他遗憾。他不希望电影是走向现在这个结局,他希望姥姥还能身体健康,但天意哪能尽遂人意,一些失去不可避免地发生。

《吉祥如意》是大鹏(董成鹏)执导的第三部电影,一部以伪纪录片形式拍摄的现实题材影片,影片围绕身患脑炎后遗症的一位亲人归属何处而展开,呈现出一副中国传统家庭浮世绘。2018年,短片《吉祥》获得金马奖最佳短片奖,他在台上说,这个奖献给他的姥姥,他很想她。得奖的这个夜晚,大鹏独自在房间流泪。

小时候,大鹏的妈妈经常在外地看病,大部分的时间都是姥姥陪着他,给他做饭,送他上学。好像他的同学也都是跟姥姥走得更亲近,“你说这个是为什么?因为我们是姥姥女儿的孩子?姥姥本身是个女性,然后女儿又是个女性,可能是有一部分这样的关系。”

大鹏没有见过他的姥爷,他出生3个月,姥爷就去世了。在之后的人生中,姥姥基本上都在照顾孩子,以及孩子们的孩子,她成为家里的顶梁柱,成为一棵大树,成为话事人与掌舵者。姥姥一直以来的独立与坚强,都被大鹏看在眼里记在心里,这些东西也渐渐成为他的一部分。

在大鹏上初中时,三舅生病了,姥姥大部分的精力转移到照顾三舅上。但是,姥姥去世了,身患脑炎后遗症的三舅又该去哪里?家族里关于三舅去向的讨论常年在进行着。

所以如果回到2016年的那个时间,为什么要拍这个电影,大鹏自己也说不明白,他说不好一个准确的答案,他说只是在某一天忽然想起来这样一个题材,这些人是他的家人,常年他都会面对家里关于三舅未来的讨论,而这种讨论可能具有一定普遍性,在中国的很多家庭里进行着,他想要呈现这种讨论,让更多的观众去思考自己与家人的关系。

不过,在这个思考之前,他原本想要让女演员扮演自己,拍摄以姥姥为核心的家庭故事,同时展现两代女性之间的价值观碰撞,但姥姥意外摔跤后病倒甚至离世,让大鹏不由得转换目光到家乡的另一位亲人身上。

大鹏的家乡集安,是一个四面都有山的盆地,看哪个方向都能看到山,这种有界限的环境,给大鹏以被包裹的安全感,以至于后来上大学去到长春,看不见山,他就会恐慌。这是家乡第二次出现在大鹏执导的电影中。

2017年的《缝纫机乐队》,故事也发生在集安。那次之所以将地点落在家乡,是因为电影里有一个非常重要的场景是高达22.86米的吉他雕塑,需要被创造出来,需要有一个地方允许它存在,这是一个难点,家乡给予了他无条件的支持解决这个难点。

另一个原因是,电影围绕着乐队展开,而家乡,也是大鹏在年少时组建乐队的地方,他得回到这里,为少时梦想落一个地。现在,他其实有很多机会,把组乐队这个梦想变成现实,但他又觉得,其实有一个不能实现的梦想挺好的,它摆在那里,让他永远有奋斗的动力与追求的方向。

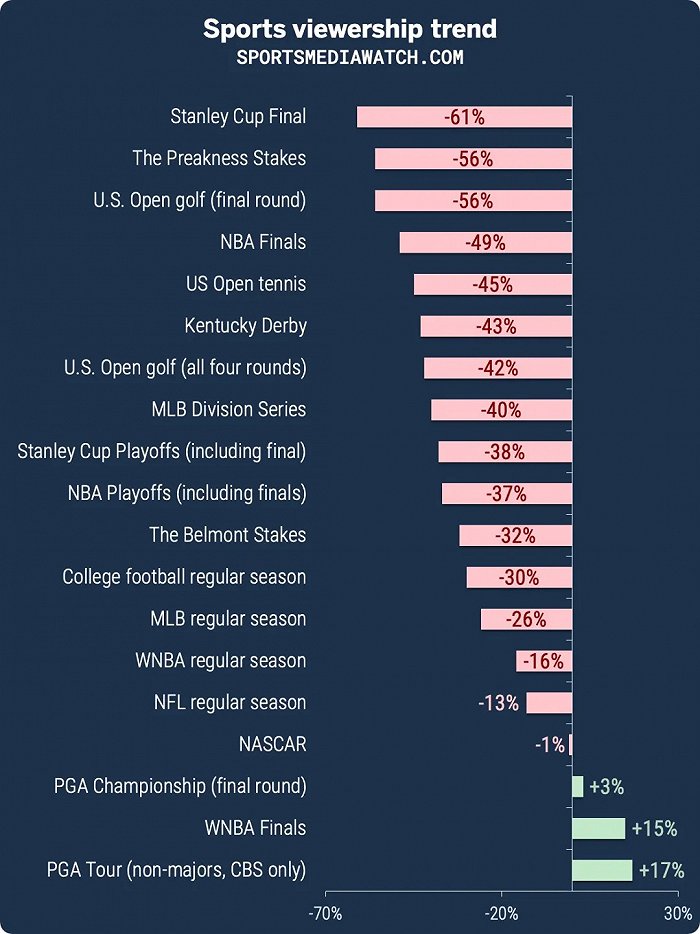

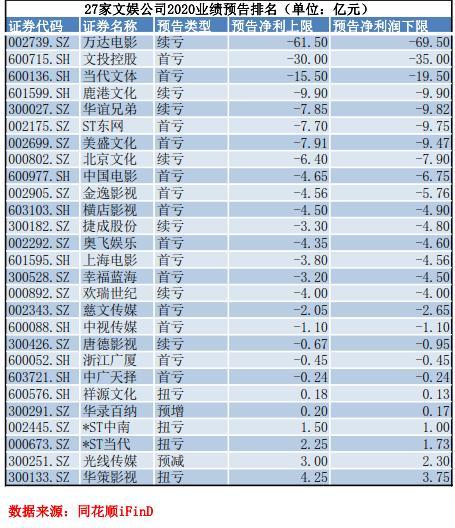

4.59亿元的票房,远被同期《羞羞的铁拳》22.13亿元的票房甩在身后,相比《煎饼侠》的11.63亿元也相形见绌。这个成绩在当时为大鹏带去一些争议。但《缝纫机乐队》填补了中国电影中音乐题材类型电影的缺失,讲述了一个音乐追梦故事。

对一部商业电影,票房是非常重要的衡量标准。所以当初,当数字停留在4.6亿元,期待没有被满足,大鹏是因此为这部电影消沉过的,“消沉过,当然我也不承认那个是消沉。”

电影上映时,大鹏正在做全国的路演,演到最后,他觉得挺没劲的。每天的票房都很低,可是似乎他走到的每一个城市观众都很热情,这种反差让他茫然。路演结束的时刻是情绪失落的顶点,“就只能送它到这了,再也没办法为它做任何的事情了,接下来就要看它自己了。”很快,大鹏投入到下一个剧本的写作中去。

他想把事情做好,“只要交代给我的事我一定能给它做好,这个就是我。”从《屌丝男士》开始就是这样,他想把手头的事做好,想把经营的这一档网络节目做得更好,一步步……《屌丝男士》在2015年7月收官时,第四季播放量达8.6亿次,总播放量累计超过36.5亿次,创造了互联网自制剧播放量记录。

“我只是想把自己的事情做好,而我又做好了,并且实现了不同领域的跨越。”大鹏觉得自己即便不拍电影,去做一些别的职业哪怕是滴滴司机也一样可以做得好,“开车也比别人开得好,稳,不会急刹、急停,不会让乘客觉得有任何不适,因为这是职业道德,手头在做的事情,就是得做好了。”

02 | 摇摆与错位

那如果是那部约5000万投资成本,11.63亿元票房的《煎饼侠》,是做得好还是不好?当时,有一位导演曾经在某个场合说《煎饼侠》根本不算电影,大鹏感到受伤,说自己要去多看电影多学习,要知道别人这么说的理由。后来他忘了这件事。

而如果让大鹏现在回头看,他承认那时对电影拍摄的技术确实了解不多,但“那时候无所畏惧,有那种冲劲,可能现在很多时刻与情况下,在创作上反而没有那个时候更勇敢。”

更进一步的说法是,“我不觉得我现在重新再拍一遍《煎饼侠》能比那时候拍得好。因为那个时候你所有的想法,虽然稚嫩不成熟,但已经是那个当下我能做到的最好。”大鹏觉得自己是在进步当中的,他对自己的要求非常严格,而在这种严格要求之下,他对自己的能力是越来越自信的。

他当时在成立《吉祥如意》剧组时,就对自己的创作非常有信心,“坚决“认为这部电影会是很厉害的电影。

尽管在参与的过程中,天意弄人,他遭遇了很剧烈的变化,姥姥去世,镜头转向三舅的去向;尽管如果换一个创作者,他也可以回到农村去拍摄一个家族的状态,但得到的结果谁也说不准是什么,但说到底,“这事情还是因人而异,是因为我能够嗅到这样的一个角度,所以我才会去决定做这样的事情,这本身就是一个能力使然,而不是幸运使然。”

但大鹏又会退回一步,并不把它放在开启导演生涯第二阶段的位置。因为一部作品代表不了什么,“它唯一能够代表的可能就是在你创作这部电影的那时那刻,你自己更关注的事情,而这个关注是在随着成长在不停变化的,所以《吉祥如意》不会是开启我导演生涯的第二个阶段的作品,它只是我导演的一部独立的特别的内容,放在了这个时候出现,只代表了这4年我更关注的事情。”

大鹏不想做太个人化的表达,更希望创作能唤起广泛共鸣的故事。这种意识,从他事业的初步阶段就有。最初在搜狐做网络编辑时,在他做过的众多“杂事”中,一次明星的直播聊天让他印象深刻。

深刻的点在于,算下来,为这场直播负责的工作人员有十几个,但观众只有4个网友。那时大鹏最大的感受就是,“从我个人的角度来讲,我作为一个创作者,我不想做10个人工作只给4个人看的内容。我希望4个人工作给10个人看,那是更好的。”

但在这种想与不想之间,有一个更显著的关系,“我这个人足够普通。”在大鹏看来,他自己就是一个小镇青年,他能够代表这样一批人——从小镇出发,去城市读大学,来到北京北漂,同时有着最寻常普通的情感、家庭、人物关系以及自己的梦想,尽管年龄在逐渐变化,关注视角有所转向,但大鹏始终觉得,自己的视角是“非常普通人”的,喜好也是能与大多数人相接近的,“我喜欢的内容,本身就是一个很大的基数”。也就是其实这两者并不矛盾,是可以同时存在。

从小镇出发来到北京,从搜狐的网络编辑到主持人、演员、导演,大鹏付出了努力,同时抓住了时代赋予的机遇。努力的人是很多的,所以相比付出的努力,幸运似乎发挥了更重大的效应。

更早一些时候,大鹏更关注幸运本身,因为那时他对自己还不够有足够的自信,但随着年纪的增长,他也觉得,事物的发生与存在,都是存在某一种规律与道理,在互联网快速发展的过程中,有很多人跟自己做着同样的事情,他能被大众所认识、了解与关注到,是有自己的优势在的。

他后来对自己的能力越来越自信,但其实他又是一个摇摆的人——对自己的能力有极大自信与可以想要保持一种主动自卑之间。就像正在上映中的《吉祥如意》,他一方面对这个内容非常自信,觉得这是一个非常厉害的电影,另一方面又对自己个人的某种影响力非常不自信,他担心会有人因为这个电影是大鹏拍的而丧失期待,而不愿意走进影院。摇摆是时时刻刻发生的,逃不开。

摇摆是一种不稳定的存在,还有另一种不稳定是在于错位。这种错位不只在于作品形象与现实生活形象之间,在于大众期待与个人自我之间,还在于影视制作的滞后性所导致的种种。

似乎对于大鹏来说,《屌丝男士》、《煎饼侠》在大众中的认知停留更明显,大众对他的感知与判断更多还是停留在那些早期的作品上,但事实上,这些年,他还拍了其他电影,也参演了电视剧,但因为还没上映,大众感知甚少,滞后性导致的割裂与错位,以及在当下的社会环境中,讨论的空间不再充分,作为一个内容输出者,在表达过程中被误解与曲解的可能,对他而言都是一些压力。

03 | 抵达的方向

大鹏现在更多把精力放在影视的导演与表演上,与其用某个职业名号来定义,他更愿意用“内容输出者”来形容自己,内容的载体可以变化,文字、音乐、音像或是节目都在他的范围内。而电影导演,恰好也是一个全方位的审美集成工种,前述范围内的能力都被需要,而大鹏此前的经历已都将它们包含在内。

他从《屌丝男士》而出发成名成事,多年后再回看来处,大鹏在每一个时刻做出的选择与事情,都代表当时真实的处境,“我就是那样的表达,感兴趣的事情也是那些,现在显然拓宽了边界,但我也不觉得要否定过去的事。”他没想要把“屌丝”这个标签与自己撕离开来,这个系列是他生命中非常重要的内容,是让他走进大众的第一步。

跟他同期活跃于2010年代初的视频创作者易小星,也走过这条从网剧到电影的通道,如今他很明确要做电影要做发展喜剧,至于时下大热的短视频,他知道自己赶不上那个潮流,这些属于更年轻的人。他已经不是这一代年轻人的思路了,“我赶不上他们,我没必要。”

他们都曾成功抓到中国电影市场爆发初期的红利走上电影之路,尽管在这条路上并非一帆风顺,但似乎他们没想过退回出发的地方,网剧也好,短视频也罢,在内容的质量与级别与追求指数上,比不得电影。

时代是在变化的。大鹏后来似乎也没能再创造《屌丝男士》那样一种程度的文化现象,但引领时代似乎不是一件能强求的事。所有人都希望自己可以引领时代,但能不能做到是另一回事。大鹏曾抓到时代的脉搏,能不能再像那样地抓到一次,他不强求。

他希望的是,通过坚持自己的创作路径与大众交流,也许再过一段时间,他的形象会不再那么片面。对这一点的实现,大鹏是有信心的,只是需要的时间久一点,因为一个电影被创作出来,至少要两三年的时间,而《吉祥如意》,“这个电影做了4年,但它到最后也许上映波澜不惊(票房),那又怎么样?也许也很多人没有办法理解做4年做这部影片的初衷,但这是没有办法的事,我只能期待大家能够理解。”

从2016年为《吉祥如意》迈出第一步开始,他就知道会有风险。一个没有明星出演的影片,在商业方面的可期待性非常微小,但大鹏觉得,自己作为一个创作者,需要勇敢一些。

只是这份勇敢是否能有回音,他也感到忐忑。他回头看这4年,原本想要拍下姥姥的生活,一大家人因此相聚,而相聚后先面对的却是姥姥的离世,有时候他甚至会有种强烈的宿命感,“不知道自己为什么出发,现在却要抵达。”

影片已经上映了,已经完成了某种抵达。而另一个意义是,《吉祥如意》在电影结构上的突破,“这部电影的创作方式在国内是没有参照的”,用大鹏的话来说,它其实是一部用了纪录片的语言来进行叙事的剧情片,前半部分《吉祥》让专业演员进入素人家庭,拍摄一场家庭影像,后半部分《如意》,是《吉祥》的幕后拍摄故事,前后互为解答,也组成虚构与真实的互文。

未来大鹏将去向何方?

“要么就是走远,要么就是飞高,要么贴地,要么就是走近,总之能够走近大家,让大家看我看得更清楚一点,也跟大家一起看到中国电影更多的可能性。”