原标题:陶勇被砍1年后:披萨,做好了

原创 最人物出品 最人物 距离北京朝阳医院眼科医生陶勇被砍,已经过去13个月了。

距离北京朝阳医院眼科医生陶勇被砍,已经过去13个月了。在这13个月里,他经历了人生中最重大的一次变故,也见证了流量与目光在自己身上一夜之间的集聚。

谈及流量,陶勇说自己想尽量保持透明与清醒。

而聊起那一起让他在鬼门关前行走一遭的“伤医事件”,他说:“我不想只看到人生的刺,也想看到那朵花。”

对陶勇而言,他的过去属于死神,而现在属于自己。 2020年1月20日,大寒。

2020年1月20日,大寒。陶勇出门前,妻子照例送上叮嘱:“家里车子的电瓶已经坏了一段时间,有空的话送去维修一下,以备春节使用,今天妈妈要做你最爱的香菇米线,下班记得早点回来吃饭。”

陶勇一一答应下来。

实际上,他也不知道自己是否能够兑现承诺,毕竟在医院工作,每天面对的都是未知情况。他心想:“好像家里,是我唯一能够说谎的地方。”

走出楼道门,陶勇呼了一口气,低温很快让呼吸形成一团白雾。此时,距离春节还剩4天了。

临近年根,医院的患者却有增无减,为了加快看病速度,这天中午陶勇没有去食堂,而是在办公室里囫囵吃了一碗泡面,1点左右就重新开诊。 下午的第二位患者是一位眼底损坏的电工——北京打工,每月3000,包吃包住。

下午的第二位患者是一位眼底损坏的电工——北京打工,每月3000,包吃包住。聊起来,陶勇知道他为了多赚些钱,今年春节决定不回家过年。

陶勇感慨这位电工不容易,退掉了他的挂号费,并把上午其他患者送来的一袋小米转送给他,希望他能过个好年。

问诊有条不紊地进行着,看着逐渐减少的病人数量,陶勇心想,或许今天能准时下班,回家吃一碗热气腾腾的香菇米线。 而这一切设想,伴随着几声尖叫与一声闷响,被打破了。

而这一切设想,伴随着几声尖叫与一声闷响,被打破了。陶勇后来形容那一瞬间:“就像被棒球棒砸了一下,头嗡的一下,整个脑袋磕到办公桌上。”

这一天,距离他40岁生日还有4个月,此后陶勇的人生在某种程度上,被迫分成了两段。

而分割线,是一道道触目的伤疤。 陶勇再次醒来,是第二天的中午。

陶勇再次醒来,是第二天的中午。躺在重症监护室里,他的身体被固定在床上,头上缠满了纱布,双手也被打上了厚重的石膏。

后来,他在书中描写了睁开双眼后的世界:

“白色的屋顶上有几个黑色的斑点;明黄的白炽灯照得整个房间通明空旷;

输液管里的滴液,先是慢慢凝聚,然后形成一颗结实的水滴,悄无声息地流入我的身体。”

重症监护室里的一桌一椅对于陶勇而言过于熟悉,却又对此刻的他有些陌生。

熟悉的是,这是他过去数十年常常工作的地方,陌生的是,这次他却换了一个角度与身份,重新审视这间屋子。 受伤后的陶勇

受伤后的陶勇后来,随着逐渐清醒,陶勇才在家人与同事的口中,拼凑出自己受伤当天发生的事情:

那个被他认为是棒球棒的东西,实际上是一把锋利的菜刀,砍人者是他三个月前曾诊治过的一位病人。而原因则是对自己的治疗效果不满。

愤恨之下,这位病人拿着刀冲入了陶勇的诊室里。

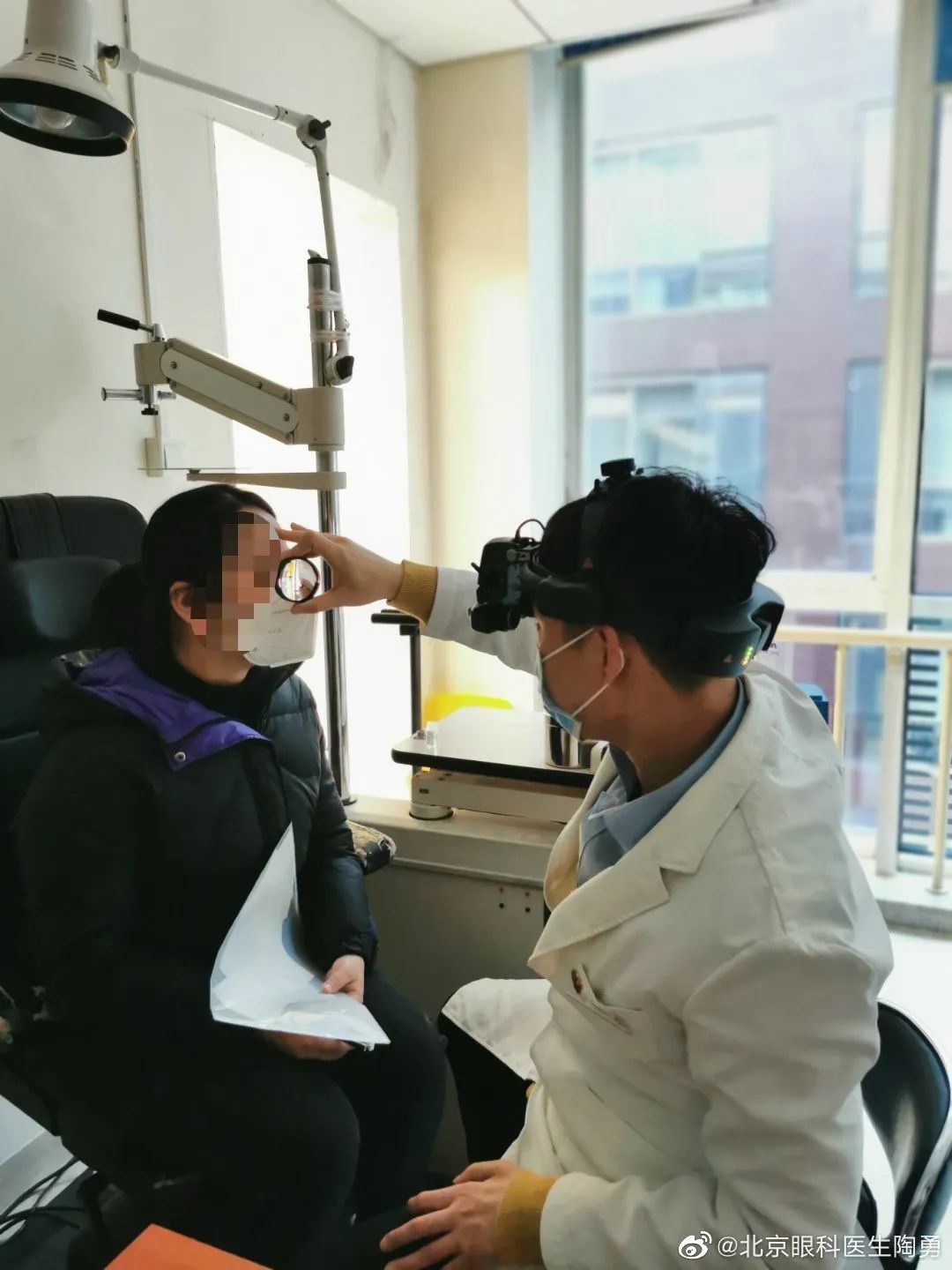

在诊室里,陶勇的座位本来被设立在了靠近诊室门的位置,但他却特意将自己的座位调换到了靠近灯箱的内侧位置,以便在替病人看片子的时候,能够更清晰一些。

在陶勇工作的这些年里,像这样的细节还有许多,而出发点只有一个——更方便诊治病人。

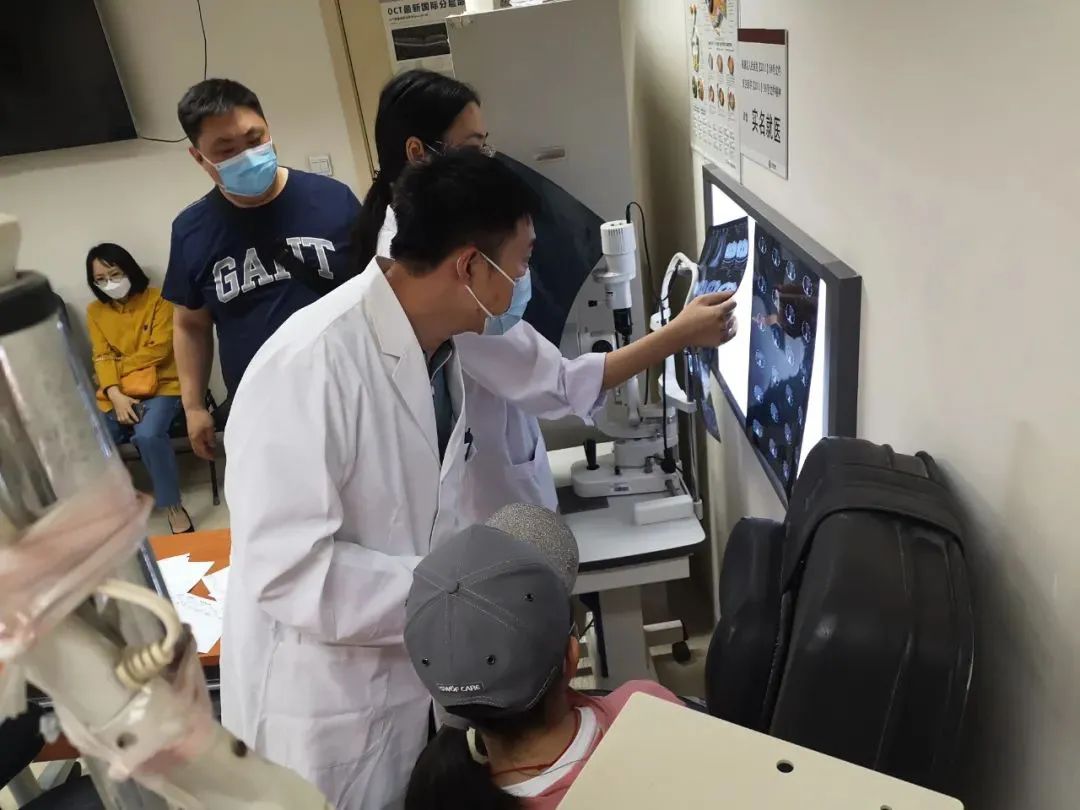

那时的陶勇并未想到,自己的善心,会在未来某一日,变成自己的“阻碍”。 陶勇在替病人诊治中

陶勇在替病人诊治中被砍时,陶勇正在替下午的第四个患者看病,因为右手拿着病历本,所以他下意识地使用左手去遮挡。

这也造成了他左手的伤势,远高于右手。

后来,陶勇谈起自己九死一生的逃离过程,感谢了4个人:两位是他的同事,一位是他的病人家属,另一位则是一位快递员。

彼时,被砍伤的陶勇下意识地想向外逃跑,却因为座位的原因,逃跑受阻。

而这时隔壁的杨硕医生,在听到呼救后,立刻拿着椅子冲上来与行凶者扭打。过程中,他被砍伤了耳朵与头部,也为陶勇争取了逃跑的时间。

除此之外,另外三位陶勇感谢的人是——将满身是血的陶勇扶进房间并反锁大门的陈护士;

替陶勇用手挡了一刀的病人家属田女士,以及拿起一块广告牌,挡在陶勇与行凶者之间的快递员赵先生。 陶勇与替自己挡刀的田女士(右二)一家

陶勇与替自己挡刀的田女士(右二)一家期间,还有许多病人在陶勇被追赶的过程中,伸出腿想要绊倒行凶者。也正是因为这一环环的阻挠,才让陶勇跌跌撞撞地“死里逃生”。

这场砍人事件造成陶勇左手和前臂9根肌腱被砍断,头上被砍3刀,右手臂枕骨被砍伤,失血1500毫升。

在经过长达7个小时的抢救后,陶勇被送入重症监护室观察,并在整整两周后才得以脱离生命危险。 陶勇受伤的左手

陶勇受伤的左手陶勇受伤后,网络上如飓风般地发起了一轮关于医患关系的全新讨论。

在媒体的报道下,人们开始认识陶勇:

28岁从北京大学医学部以医学博士的身份毕业;35岁成为了主任医师;37岁就担任博士生导师。

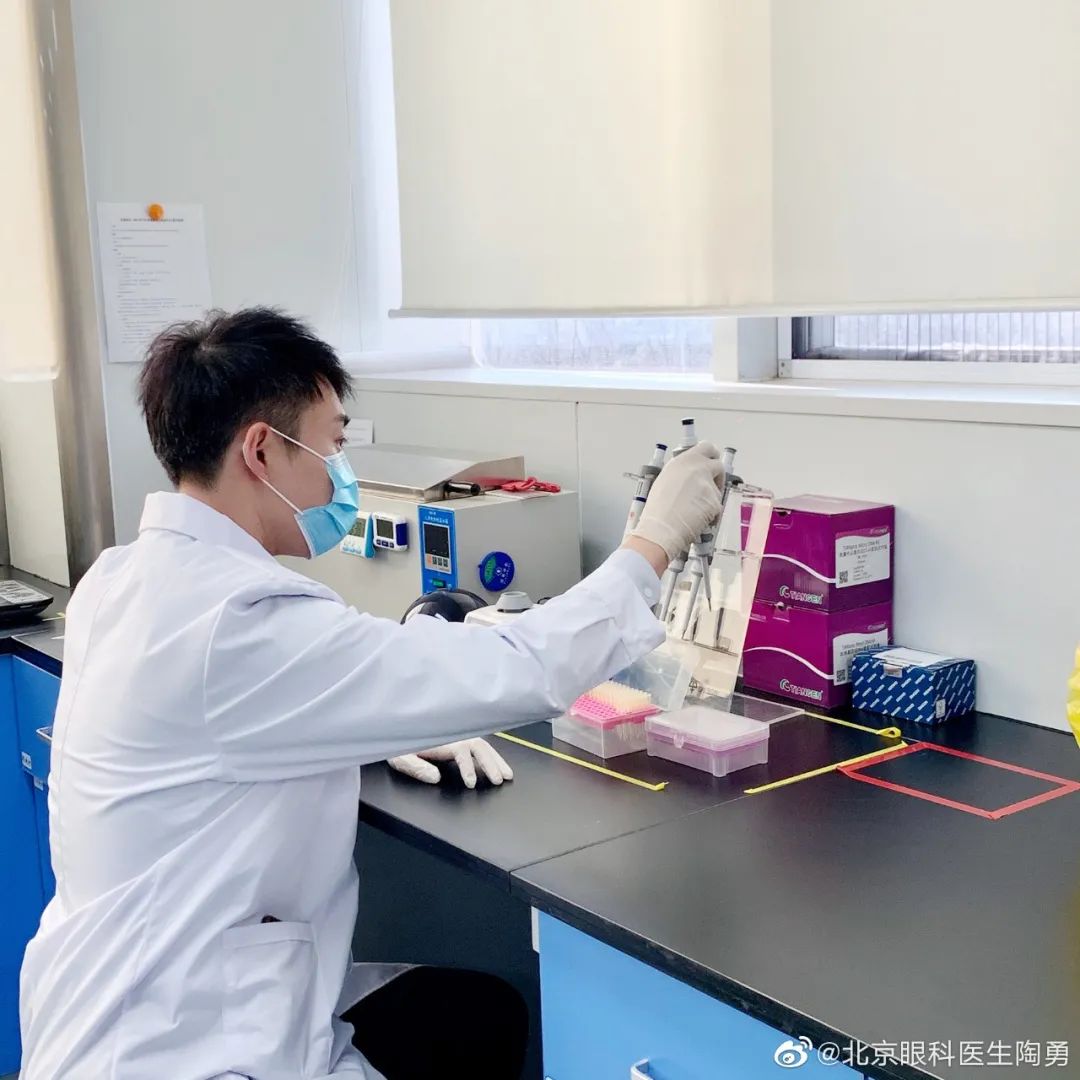

他还在自己主攻的葡萄膜炎领域发表了91篇SCI论文,发表在中文核心期刊上的论文有26篇,还主持着多项国内外科研基金。

在长达20年的时间里,陶勇做过15000多台手术,最多的时候,他曾以5分钟一台的速度,在一天内做过86台手术,治疗过的病人,多达10万名…… 受伤前做手术的陶勇

受伤前做手术的陶勇在眼科领域,陶勇无疑走到了行业内的前列,专业性之外,更打动人心的,还有他的善良:

在诊疗的过程中,遇到经济拮据的病人,因为担心病人错过最佳治疗期,他有时会自掏腰包,为病人垫付医疗费用;

为了节省外地来就医病人的开支,他不限号,常常一开诊就工作到晚上10点;

被砍伤时,还有数十名已经挂号的患者等着被陶勇诊治,第二天,还有好几台手术等待着他去做…… 陶勇替病人贴钱治病的聊天记录

陶勇替病人贴钱治病的聊天记录然而一切都被一把突然落下的刀改变了。

那把刀砍断的,不仅是很多家庭的希望,也是中国最好眼科医生之一的未来。

而陶勇的人生,也在40岁这年,以极其强硬的方式,被调转了方向。 陶勇成长的地方,离北京很远。

陶勇成长的地方,离北京很远。在17岁之前,陶勇一直生活在家乡江西南城县建昌镇,在那个不大的小镇里,父亲在检察院从事一份普通的职员工作,母亲则是新华书店的一名售货员。

小时候,因为父亲常常出差,陶勇放学后总会去母亲工作的书店,一边看书一边等母亲下班。 陶勇家乡:江西南城县建昌镇

陶勇家乡:江西南城县建昌镇家里并不算太富裕,但父母却在能力范围内给了陶勇最好的生活:

陶勇是班级里第一个用上自动铅笔的孩子,那是父亲出差时给他买回的;同时他也是班里拥有各类书籍最多的人——无论他想买什么书,母亲从不会拒绝。

许多年后,陶勇才知道,那时母亲因为工作长时间站立,常常腰痛,父亲想让母亲睡觉时舒适一些,于是攒了一笔钱,想买一个当时流行的席梦思床垫,然而那笔钱却陆陆续续被母亲用来给陶勇买了书。

后来,陶勇形容那时的自己就像一朵长在温室里的花:“完全不知道室外会有酷暑严寒、风雨霜雪。”

或许正是因为来自于这样的家庭,才让陶勇在许多年后,依然保持着一种专属于少年的真与勇。 陶勇的家乡曾经因为环境的原因,是沙眼的重灾区,母亲在他很小开始,就患上了沙眼。

陶勇的家乡曾经因为环境的原因,是沙眼的重灾区,母亲在他很小开始,就患上了沙眼。每次犯病时,她的一双眼睛都会变得红彤彤的。那时母亲缓解的唯一方式,就是在眼中滴眼药水。

这样的病痛困扰了母亲多年。

直到一次陶勇陪着母亲去南昌看眼病,看着医生从母亲的双眼里一下下挑出许多细小颗粒,在挑完后,困扰母亲十多年的沙眼症状,被极大缓解了。

那在陶勇十几岁的世界里,成为了一个十分奇妙的时刻,仿佛在那些穿着白大褂的医生手中,任何的病痛,都能够被处理妥当。

或许,就从那个时刻起,一个梦想就在少年的心中暗暗成型。

高考报志愿那年,陶勇几乎没有任何犹豫就选择了北京医科大学,然而陶勇的这一决定,却引起了父亲强烈的反对。

陶勇考上大学那年,是电话机刚开始普及的1997年,装一台电话要3000块钱,有时还需要排号,自然而然,在大学里最火的专业也变成了电信专业。

陶勇的父亲希望他选择电信专业。

一方面是觉得这是一个挣钱多且轻松的工作,另一方面,则是因为陶勇的姑姑与姑夫是医生,陶勇的父母明白,当医生是一件多么辛苦的事情。 受伤前的陶勇医生

受伤前的陶勇医生为了让陶勇改变心意,父亲请来了陶勇的老师做工作,可陶勇却执意要学医。父亲拗不过,叹了一口气对他说:“学医要比其他专业辛苦得多,你可有的熬啊。”

就这样,陶勇如愿成为了北京医科大学的一名学生,开启了长达10年的学医生涯。

1997年8月,陶勇和父母坐着火车,出发去往北京。

从江西到北京坐火车需要两天半,彼时正值开学,火车位置紧俏,陶勇一家没有买到座位,只好站着去往北京。

如今的陶勇,对于北京的一切早已再熟悉不过,可对当时初来乍到的他而言,北京的一切都充满新奇感。

陶勇形容那时的自己就像“刘姥姥进了大观园”,站在天安门前,望着红色的城墙,陶勇一家人激动地抱头痛哭。 2000年国庆节

2000年国庆节20岁的陶勇在天安门前拍照留念

陶勇说:“当时我甚至觉得,好像一切的人生,都已经来到了终点。”

那是一个小镇青年梦想成真的时刻,也是他伸手触碰到梦想时第一次产生的实感。

然而,对于17岁的陶勇而言,他的人生之路,才刚刚走入主赛道。 位于积水潭医院旁边的研究生宿舍,是陶勇进入朝阳医院工作之前,在北京生活过最长时间的地方。

位于积水潭医院旁边的研究生宿舍,是陶勇进入朝阳医院工作之前,在北京生活过最长时间的地方。本科毕业后,陶勇又考入了北京大学人民医院眼科,攻读硕士与博士学位。从本科宿舍搬入了位于北京二环的研究生宿舍。

那是一栋由老旧宾馆改造而来的学生宿舍,每到夏天,墨绿的爬山虎会将整栋楼包裹得严严实实。

陶勇的宿舍位于一楼,一天之中,就算在阳光最好的时段,宿舍内也总是阴暗。在这间宿舍里,陶勇度过了研究生与博士五年的求学生涯。

而那间幽暗的房间,也见证了“小陶医生”飞速成长的十年。 2007年,陶勇博士毕业时

2007年,陶勇博士毕业时医学生的日常,异常忙碌,除了正常的上课与课题,陶勇还要去医院实习。

偶尔得到一两日的假期,他也不休息——通常,他一早就会起床,坐2个小时的公交去郊外的屠宰场买猪眼,然后带回试验室,开始一整天的实验研究,常常结束时已是深夜。

后来,为了方便做研究,他甚至亲自养起了猪和兔子。

在同学眼中,陶勇对于物质与娱乐的要求一向很简单。而每当同学邀请陶勇出去聚会,多数时候陶勇也总是礼貌拒绝。

节省下来的时间,都被他放入了学术中。

在陶勇宿舍的床下,有一个半米高的大铁桶,通常,陶勇会将穿脏的衣服一股脑地放进桶里,直到桶里被塞得再也塞不动后,他才会提着铁桶去洗衣房,扔进洗衣机里一起洗。

那时,陶勇的同学形容陶勇:“他仿佛天生就是为了从医而生的。” 陶勇对于物质生活的抽离与对于学术的热爱,从未随着年龄的增长,有丝毫改变。

陶勇对于物质生活的抽离与对于学术的热爱,从未随着年龄的增长,有丝毫改变。后来,在陶勇受伤后,他的好友李润曾经去陶勇医院内的宿舍住过几天,李润惊讶地发现,十几年过去,时间仿佛在陶勇身上停滞了:

“他的吃穿用度完全和上学时候一样:卫生间的淋浴头一看就是用了多年,水管僵化,水流凶猛,床上盖的被褥还是多年前的‘超市货’,盖在身上又硬又滑。”

而此时,陶勇早已从学校毕业13年,从“小陶医生”变成了北京朝阳医院眼科的“陶主任”。

也成为了博士生导师,人民医院最年轻的副教授,每天,全国各地有上千名患者因为他的医术慕名而来。

然而,这些荣耀似乎并没有对陶勇有太大影响,当朋友们问起他的梦想时,他的回答,或许还是如十几年前一样:

“攻克癌症,留名史册。”

陶勇与患者

陶勇与患者 一路走来,陶勇也并非没有过迷茫时刻。

一路走来,陶勇也并非没有过迷茫时刻。2009年,陶勇随自己参加的公益医疗队“健康列车”前往江西乐安,为当地患者免费做白内障手术。在那里,他遇到了一位叫王阿婆的奶奶。

后来,陶勇曾在许多不同场合的采访中,反复讲起王阿婆的故事。 2018开往广东肇庆的“健康列车”上的一位奶奶

2018开往广东肇庆的“健康列车”上的一位奶奶见到王阿婆时,她的眼部状况已经十分糟糕,白内障的严重程度放在北京的大医院也算是复杂病例。

彼时,陶勇刚从德国访学归来,正式进入医院工作,出发之前,他的老师反复叮嘱:“不要惹火,复杂的病例不要去碰,因为你很有可能会失败。”

思量再三,陶勇无奈地告诉当地的联络员,这个手术自己做不了。然而,联络员给他讲了一段故事:

10年之前,王阿婆的丈夫去世,5年前,她的儿子也因为一场事故不幸遇难。

一家三口,只剩下王阿婆每日坐在黑黢黢的房子里,守着记忆过日子,因为眼睛看不见,王阿姨平日里最爱做的事情,就是拿出儿子与丈夫的照片来回抚摸。

近两年,王阿姨的身体也一日不如一日,前段时间还被检查出肿瘤,时日无多。

在当地,有一个风俗:人离世的时候,要穿着自己亲手做的寿衣入殓,不然到了“那边”会见不到自己的家人。

而王阿婆却因为几乎失明的双眼,无法为自己缝制衣服,每日都在因为担心去世后无法与家人团聚而默默流泪。

听完这个故事,陶勇抛开一切顾虑,替王阿婆的双眼做了手术,手术十分顺利,术后王阿婆的视力恢复到了0.6。 手术中的陶勇

手术中的陶勇3个月后,联络员联系到陶勇,告诉他,王阿婆在手术后的一周,就离开了人世。

也就在那一周里,她替自己缝制了寿衣,并将儿子与丈夫的照片,缝在了口袋里,这样照片就再也不会掉出来了。

阿婆还让联络员替自己向陶勇表达了感谢,说自己这些年一直一个人,什么也看不见,在黑暗中很孤独,也很想回家,谢谢陶勇,帮她找到了回家的路。

王阿婆的故事成为了陶勇事业中的一次重要转折点,他突然很庆幸自己当初为王阿婆做手术的选择:

“作为医生生涯开端的手术,我感受到了专业性以外的东西。” “ 健康列车”上的医疗环境

“ 健康列车”上的医疗环境对于陶勇而言,作为一名医生,“专业性”固然重要,而抛开专业性之外的情感与共情力,以及对于生活冷静的认知,也弥足珍贵。

在陶勇身边,常常有曾经的同学离开公立医院,进入私立医院工作。

毕竟,在医生群体中,“私立医院”四个字意味着相对简单的病情,家庭条件较为优越的病人,高额的薪水以及清闲的工作。

眼看许多同门都进入私立医院,经常有人问陶勇,会不会动摇过?陶勇说哪儿是“动摇过”,是经常动摇。

长久以来,对于陶勇而言,在工作中赚钱也很重要:“虽然不是排在第一位,但是却排在前三位。”

然相比优渥的生活,更重要的,是他在长期与病人相处中形成的一种关系:

“不像医生和患者,也不像家人,有点像一个战壕的战友,我们共同的敌人就是病魔。如果我放弃了,我会觉得有种背信弃义的感觉。” 陶勇与病人

陶勇与病人陶勇常常说,自己拥有的许多力量,都是患者给的。

而也正是这股力量,在这次伤医事件中,给了陶勇极大的支撑。 在受伤之后的很长一段时间,陶勇一直想不通,为何这个病人要来伤害自己。

在受伤之后的很长一段时间,陶勇一直想不通,为何这个病人要来伤害自己。砍人者是一位北京怀柔的农民,是陶勇在被砍前三个月所接诊的一位患者,这位患者出生便高度近视,在找到陶勇之前,做过三次手术,并且已出现并发症。

陶勇曾这样形容这位病人手术的难度:如果将视网膜比作两张用胶水黏住一年的卫生纸,那么这场手术便是要将这两张卫生纸分开,且不能损坏两张卫生纸。

在被许多医生拒绝后,病人找到陶勇,和他说自己无论如何都想要再试一试。

从医学角度看,在90%的眼科医生那里,这位病人的双眼,都无法再被治疗了。然而陶勇仍决定再帮这位病人做一次手术。

做手术时,陶勇恰巧腰伤复发,腰部打了6个钢钉,疼痛难忍,但纵使如此,他依然坚持完成了这台长达2小时的手术,并在合理范围内替病人减免了部分医药费。

手术之后,这位病人恢复了部分视力。

后来,陶勇在“脱口秀反跨年”演讲上,以“自嘲”的语气说道:“他能够那么精准地砍到我,还不能够说明我治疗得好吗?” 《脱口秀反跨年》上陶勇的演讲

《脱口秀反跨年》上陶勇的演讲也正是因此,陶勇在听到行凶者是他后,才会如此错愕。

脱离危险后,陶勇迎来了漫长的恢复期。需要康复的,有手上的伤,也有心里的伤。

因为整个左手的肌腱和神经都被砍断,需要重新缝合生长,所以陶勇的手很长一段时间都像被放置在冰窖中,轻轻一碰,就如刀割一般疼痛。

除此之外,因为无法对温度进行感知,有时只是简单吃一碗馄饨,陶勇的手上都会被烫出两个大水泡。 更痛苦的,是复健治疗——将新长的瘢痕拉开,以免长死后手不能动作。陶勇说每次复健的疼痛,可以被称之为“极刑”,而这样的复健,他每周要做上好几次。

更痛苦的,是复健治疗——将新长的瘢痕拉开,以免长死后手不能动作。陶勇说每次复健的疼痛,可以被称之为“极刑”,而这样的复健,他每周要做上好几次。 做康复训练中的陶勇

做康复训练中的陶勇因为这次伤医事件,大量的关注涌向陶勇。

在陶勇躺在重症监护室的日子里,每天都会有许多网友去他微博下留言,祝福他早日康复。

而陶勇很多患者都在听说他受伤的消息后嚎啕大哭,甚至有一位患者的母亲托人转告陶勇,说希望将自己的手捐给他。

正是因为这些人的存在,让陶勇感受到了力量,也让他决定站在镜头下,接受采访。

他说:“我希望尽自己的微薄之力,对医护安全的呼吁以及盲童的救扶,献上自己的微薄之力。”

而在这期间,大家鲜少会聊起,陶勇何时会重新回到医院工作,甚至有人担心,他会留下阴影,无法再踏入诊室——这在医生中并不罕见。

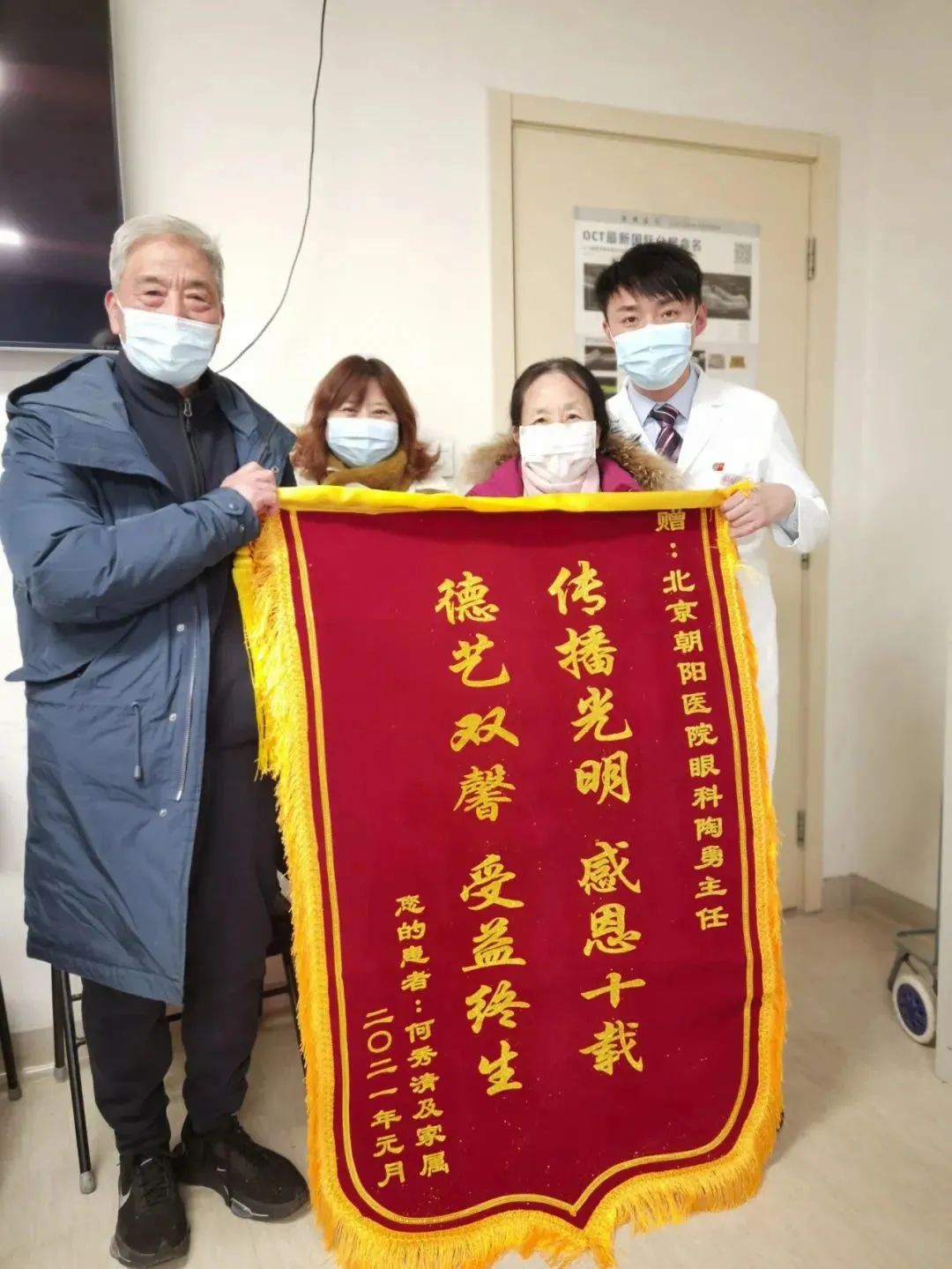

然而出乎所有人意料的是,在经历114天的治疗后,2020年5月13日,陶勇恢复门诊。

被问到,为何这么快就要恢复门诊时。陶勇笑了笑回答道:

“憋不住了,我想和他们(病人)唠唠啊。” 陶勇恢复门诊后

陶勇恢复门诊后恢复就诊当天,来看病的病人手中都带着鲜花、果篮和当地小吃,站在陶勇医生的诊室门前,等待着他的回归。

而诊室,还是曾经那间。

对陶勇而言,那间诊室里,发生过的并不只有坏事,而更多的,还有那些温暖人心的故事。

不同的是,陶勇身后的那堵墙,在他受伤后没几天,就被重新开了一扇门。

没有人聊起这扇门的作用,只不过,从这扇门看过去,能够刚好望见陶勇忙碌的背影。

陶勇受伤后,诊室后面开的一扇新门

陶勇受伤后,诊室后面开的一扇新门 如今,陶勇的生活已经渐渐归于平静。

如今,陶勇的生活已经渐渐归于平静。每天,他仍旧从家出发,乘坐1小时的地铁来到医院,穿过医院大厅以及充满人群的走廊,走入诊疗室换上白大衣,开始一天的问诊。

似乎,陶勇的生活轨迹和之前并没有太大差别。 只不过,那间属于他的诊室里,多了一个后门;他的左手上,多了一条长长的伤疤;

只不过,那间属于他的诊室里,多了一个后门;他的左手上,多了一条长长的伤疤;偶尔,有人出现在他的身后,他开始会下意识地担心。

而最大的变化,是他那双仍处在康复阶段的双手,或许无法再重返手术台了。

这些,都是这起伤医事件留给他的不可逆转的变化。 2020年4月,陶勇接受采访

2020年4月,陶勇接受采访此时距离他恢复门诊还有半个月

对此,陶勇早已可以用一种平和的姿态去面对与接纳。他开始重新审视自己的人生命题,也开始在40岁这年,重启自己的职业规划。

或许,正如陶勇在书中说的那样:

“既然世界可以无纪律、无原则地用榴莲吻我,那我就只能有组织、有计划地把它做成比萨了。”

而如今,陶勇的比萨,做好了。

部分参考资料来源:

1、陶勇首部文学随笔《目光》

2、剥洋葱视频:专访遇袭医生陶勇

3、《鲁豫有约》专访陶勇

4、《脱口秀反跨年》陶勇板块

图片来源:陶勇微博、网络原标题:《陶勇被砍1年后:披萨,做好了》