原标题:讲座|卢跃刚:昆虫摄影记录下的那些转瞬即逝的关系

在这个美好的春天,万物复苏的时刻,成都·寻麓书馆邀请到《中国青年报》资深记者卢跃刚、资深出版人汪家明,以及生活·读书·新知三联书店综合分社社长王竞,一起分享卢跃刚的新书《下里巴虫》,分享“我们与昆虫的美丽邂逅”这个有趣又有料的话题。在卢跃刚的眼中,昆虫是时尚又性感的,他在日常的观察中挖掘出一种转瞬即逝的关系——人与昆虫的关系,昆虫和昆虫之间的关系,昆虫和自然之间的关系。他用图像记录下这些关系,丰富而精彩,生动而灵动,图像背后的文字又带着思考和哲理。在短短两小时的活动中,嘉宾带读者进行了一场博物学之旅。以下文字根据当天讲座内容整理而成。

《下里巴虫》(图卷、文卷)

昆虫摄影:捕捉转瞬即逝的关系卢跃刚:我们先说说这本书怎么来的吧。这是一个非功利发现过程。因为我不是一个职业摄影家,只是原来拿单反拍过花儿,后来拿手机拍着玩儿,如此而已。它是我的一个写作计划里散步的副产品。我散步时发现在微观世界里有一些被我们长期忽视的东西。我一进去后发现它是如此丰富,如此精彩。它是浩瀚宇宙中的星辰在微观世界里的投影。这个世界于我是这般陌生,难以穷尽。

最开始是拿手机拍,几个朋友之间发着玩。后来发现,拍昆虫没那么简单。第一,昆虫要找得到;第二要拍得着;第三要拍得实,因为百分之七八十的昆虫是毫米级的,即便用微距镜头拍摄固定的目标都不容易拍实;第四要拍得好,拍好是指满足于新闻纪实和美学一系列专业要素,包括构图、光线、色彩等等。因此昆虫拍摄有四个境界:你找得到,还得拍得着,第三还得拍得实,最后还要拍得好。

拍得实这一条,我用一年都没做到。我早期拍摄用的手机是iPhone6s,从2019年到现在用的iPhoneX Max。如今手机上的功能,从大人到小孩都能学会使用,那么它功能上的发现和自然界上的发现,之间是什么关系?我在拍摄的过程中在想这个问题。拍不实,北京一些摄影家朋友教我的方法,后来我发现全是错的。他们都是用单反加微距的经验,这些方法拍不到那些高度活跃的毫米级、厘米级的昆虫。

昆虫的种类目前已经记录在案的应该有100-120万种。我们看到最顶级的世界昆虫的纪录片导演和最顶级的摄影家拍摄昆虫的方法,我认为实际上覆盖不到昆虫全部种类的5%。这个数字还有点儿问题,拍不到50000种,1000种就不得了了,而且大多都是比较大个的、活动较慢的昆虫。像纪录片导演雅克·贝汉拍摄《微观世界》,他拍的那些昆虫,比如锹甲虫、蜻蜓等等,拍实拍好的不超过十种。还有一些摄影家能把昆虫拍成艺术品,通常都是拍的标本,背景是虚的,拍法是唯美主义那一套。如今昆虫拍摄的倾向是:大光圈,高速度,背景高度虚化,这也造成了昆虫摄影在美学上的单一性。工具上的单一性,带来了美学上的单一性。到今天为止,世界上所有的昆虫摄影,美学风格单一,角度也单一。

那么世界上没有发现的昆虫呢?根据威尔逊在20世纪80年代的预测,在1500万种到3000万种。我们如今在微观世界里发现的昆虫总数已经很浩大了,大概占据了整个动物的80%-90%。

我们现在使用的智能手机,在全球有几十亿用户,是一个非常普及的、高度平民化的工具,这个工具要变成昆虫摄影工具,拍摄出具有专业水准的图片,这在认知上是一个挑战。

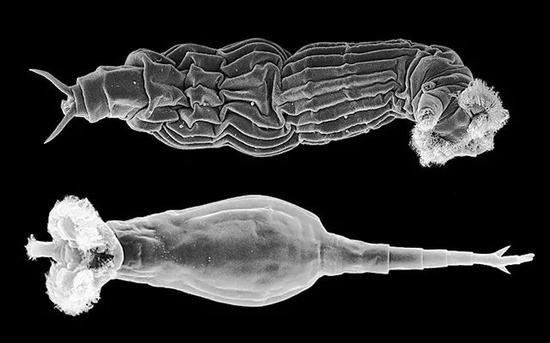

卢跃刚拍摄的昆虫

汪家明:你在拍摄的时候,和这些虫子距离多远?卢跃刚:像(上图)这种的话,十几公分,我要贴得非常近。

汪家明:虫子不会跑吗?

卢跃刚:这就是本事了。

王竞:我记得卢老师在书里提到,您关于昆虫拍摄有一个理论,您提到虫子是有休克盲区的,你到了某一个角度,它无论如何都发现不了你。

卢跃刚:是的。我去北京时,那些摄影家们问过最多的问题就是,你怎么拍到它们的?因为那些昆虫太活跃,太小。这个拍摄方法近似于新闻拍摄,近似于战地记者罗伯特·卡帕(Robert Capa)讲的:“如果你的照片拍得不够好,那是因为你靠得不够近。”昆虫拍摄也是,这种抓拍的纪实拍摄,必须是定焦的,而不能是变焦的,必须是人和镜头贴得够近,才能有一个合理的焦距。

汪家明:你距离被摄的昆虫10公分,那你离手机多远?

卢跃刚:我也必须贴着它。如果是拍摄一个小的昆虫,它可能占到整个画面的1/30-1/40。大多数图片在成片比例里是很小的。我后来发现,很多我拍到的比较活跃的昆虫,比如我拍过的虎头蜂,它是一种杀人蜂,高度活跃,很少停下来,但它在特定的距离里有一个很短暂的视觉休克,当它跟你对视时,那一刻,你感觉它的脑筋好像没转过来,就那么几秒钟,就是最佳的拍摄时间。你对准以后,连续拍摄很多张。这就是标准的贴近了被摄对象之后的新闻摄影。

在昆虫跟你交流的过程中,这个短暂的视觉休克,它可能在识别你,判断你的危险程度,这也是昆虫拍摄中最有意思的部分。它缓过劲后,就会跟你游戏。你会发现昆虫是有故事的,它的眼睛会说话。到今天我相信,昆虫有灵魂,有情感,爱恨交加。昆虫有它们自在的世界,我的手机把这个世界描述为一个乌托邦。在我看到的昆虫世界里,没有凶的昆虫,如果有的话,最凶的是虎头蜂,它有杀人记录,也叫杀人蜂,这是蜂类里最凶悍的一种蜂,也是我最喜欢拍摄的蜂。它生动,有身体语言,跟你游戏。我认为我拍过最有趣的,我出去首先要找的,就是这种最凶悍的虎头蜂。

汪家明:从摄影专业角度,跃刚算不上摄影家,充其量是一个特殊摄影爱好者,只是他比一般摄影爱好者更有好奇心和耐心。我觉得这与手机摄影的特性有关。手机摄影虽然也有所谓“镜头”,但它对镜头的依赖性不高。手机摄影完全是物理性的成像,而单反数码相机虽然也是数字成像,但它的图像来源还是靠传统的镜片反射,包容量固然保留了高水平,但其微距能力和对光线的要求还是与传统化学胶片成像的水平相近的。总之我也说不清楚,只是觉得二者的成像原理有不同。从这个角度说,跃刚是较早认识到并大量使用手机摄影的优势,把手机摄影的功能放大了。至于像素问题,我想手机研究者终会解决的。即便是当下,也已经能拍出这样清晰的微距照片了。这也是我们采用小开本来呈现的原因。不知跃刚如何看待这个技术问题?还有很多秘诀吗,可否与大家分享?

汪家明:从摄影专业角度,跃刚算不上摄影家,充其量是一个特殊摄影爱好者,只是他比一般摄影爱好者更有好奇心和耐心。我觉得这与手机摄影的特性有关。手机摄影虽然也有所谓“镜头”,但它对镜头的依赖性不高。手机摄影完全是物理性的成像,而单反数码相机虽然也是数字成像,但它的图像来源还是靠传统的镜片反射,包容量固然保留了高水平,但其微距能力和对光线的要求还是与传统化学胶片成像的水平相近的。总之我也说不清楚,只是觉得二者的成像原理有不同。从这个角度说,跃刚是较早认识到并大量使用手机摄影的优势,把手机摄影的功能放大了。至于像素问题,我想手机研究者终会解决的。即便是当下,也已经能拍出这样清晰的微距照片了。这也是我们采用小开本来呈现的原因。不知跃刚如何看待这个技术问题?还有很多秘诀吗,可否与大家分享?卢跃刚:其实这本书对专业摄影者也提出了问题。手机设计是有智能模型的,这个模型由不同的算法体系来支持,每一次的升级都是它算法体系的升级。我拍照,拍完后只会有视角调适、放大剪裁的步骤,很少使用其他图片编辑功能。这种新的拍摄工具和美学表现给专业摄影家带来了挑战。因为传统摄影无法理解智能机与昆虫的关系。

我为什么要那么强调“关系”?举个例子。我去年在浙江南浔古镇拍了一幅照片,是我的代表作之一,画面焦点是青砖墙上的一只星天牛和一只蜗牛,背景是一个红衣女游客和古巷。我给这幅照片写了个标题:蜗牛、星天牛、背红包的女人与南浔古镇。南浔古镇的一位摄影家看到了这幅照片之后说,我的照片重新解释了南浔古镇。传统的昆虫摄影没“关系”这个概念。而这一切,从拍摄,到编辑,到互动,到多媒体化,我用一个最普通的工具(手机)全部完成了。

蜗牛、星天牛、背红包的女人与南浔古镇

博物学:昆虫是如何影响人类的?王竞:如果大家看过摄影杂志,就会发现卢老师的作品跟那些杂志的作品是不一样的。用卢老师的话来讲,他挖掘的是一种转瞬即逝的关系,人与昆虫的关系,昆虫和昆虫之间的关系,昆虫和自然之间的关系。他的摄影是非常丰富的,包括他给这些作品取的名字,都特别富有哲理,很有意思。有些图片的名字特别幽默,很有故事性。

汪家明:刚才卢跃刚说到新闻摄影,大家可能不明白,什么是新闻摄影?它不是艺术摄影,也不是科学摄影,它就是要还原昆虫原有的生态,原有的生活状况,原有的环境,原有的情感(如果有的话)。所以卢跃刚说他是新闻摄影,定位是很清楚的。

我知道,在中国,一直有很多人对西方博物学感兴趣,或说对西方18、19世纪的科学人文感兴趣,说白了,就是对资本主义初期阶段的思想文化感兴趣。不知跃刚如何理解这一点?是否因为中国文化里缺少这些东西?英国的DK出版社(Dorling Kindersley)出过一本《DK博物大百科》,由中国的科学普及出版社译进。这本书458块钱(码洋)一本,已经卖了20多万册,说明我们中国的读者,对知识的需求也是向上的,所以现在对这种西方博物学的兴趣也很大。

卢跃刚:博物学对国内的读者而言还是一个比较陌生的概念,因为我们教育体系里面没有博物教育。在早期,地质学、地理学都属于博物,没有分科,著名的地质学家查尔斯·莱尔的著作《地质学原理》的后两章是写拉马克和达尔文的,是写生物学家和博物学家。它实际上是用博物学、自然哲学的观念来看地质学。我曾经当过地质队员,在四川大凉山工作了四年。我当时接触的地质学、地理学、古生物学、地层学,这在19世纪以前都是博物学概念。以我当时的工作环境、学习的内容来看,我算是同代人里较早接受博物学的。

汪家明:跃刚曾说,他拍摄这些昆虫照片,感兴趣的是昆虫与昆虫的关系、昆虫与自然环境的关系、昆虫与人类的关系,或者用一个时髦的名词,就是“昆虫社会学”,就是探究“昆虫在一个共同的环境下的和谐生存”,虽然里面也有杀戮,也有弱肉强食,但那是食物链,是规律,血腥但不残酷,没有正义非正义问题,没有对与错的问题。从这个角度说,今天海报的题目“我们与昆虫的美丽邂逅”似乎准确,也似乎不准确。准确,是指今天来到现场的读者朋友与昆虫邂逅;不准确是因为,这本书里不仅讲了我们(人类)与昆虫的邂逅,还讲了昆虫与昆虫的邂逅——跃刚对这样的照片更感兴趣(包括昆虫之间的杀戮)。我们总喜欢拿人类的逻辑来对应昆虫以及其他动物内部的社会结构,这方面,昆虫似乎更为丰富、宏大和严整,比如蜜蜂,比如蚂蚁,那种王国似的社会结构和分工,在大型动物中还很少见。在人类社会的早期,奴隶社会时代,似乎人类的社会结构与分工与蜜蜂、蚂蚁还有些相近,自从讲求民主、平等、博爱,我们就脱离了蜜蜂、蚂蚁时代了。这种比拟有价值吗?还是仅仅作为一种生物奇观?跃刚,你是怎样认为的呢?

卢跃刚:现在已有的对昆虫的研究已经发现了一个基本事实:昆虫有社会。昆虫构成了我们人类认知自己的社会的某些属性,比如说有分工,有利他主义,有自私。人类在研究昆虫后发现,人类的很多行为跟昆虫的很多行为有同构性。威尔逊讲,如果我们把昆虫消灭掉,人类也会灭绝。因为人类维持生命所需要的绝大部分食物,是靠昆虫来进行生殖传播的。昆虫是有宿主的,因为它有固定的植物。它实际上已经跟人类形成了一个非常完整的生态链。昆虫与人、昆虫与自然环境、昆虫与昆虫有着许多妙的关系。我就在拍摄中捕捉这些关系。无论是个体跟个体、个体跟自然,还是它们之间围绕着某种食物的生物链。比如柳树、槐树等就是多种昆虫都喜欢吃的食物,它们就会在那儿聚会,而这个聚会就形成了它们同类的或不同类的,以及跟人之间的某种关系。

我在昆虫摄影里发现了这些关系。以往的美学和工具对昆虫世界有误解,唯美主义虚化背景,就把许多要素去掉了,把昆虫的生存环境去掉了。而他们认为那样是美的。我认为,这种美学追求是有误导的。

昆虫的生活由丰富的要素构成,社会性就是要素。博物学家发现了昆虫的社会性,昆虫比如蜜蜂、蚂蚁内部有分工,有合作,有严密的组织系统。这种自然哲学范畴的观念我们是没有的。自然哲学观念看昆虫,就是讲昆虫和我们与宇宙之间的关系。我的书里面有一篇文章,叫做《天不生博物学家,万古长如夜》,为什么呢?人类的知识是靠分类和命名来建构的,如果没有分类和命名,我们不知道人类面对的是谁,是什么物,什么鸟,什么虫。到今天为止,很多植物、动物、矿物的命名都是拉丁文,是双名制。这种认识自然的命名方法对人类摆脱蒙昧,打开眼界是决定性的。

20世纪80年代启蒙以来,学界认为西方现代文明有两大来源,即工具理性和基督教。我认为除此之外,还有博物学所承载的科学知识和科学精神,以及构造现代知识结构的这套认知方法和哲学。

其实人类来得很晚,我现在已知的所有昆虫的历史都比人类来得更久远。人类是后来者,在昆虫的纪年里,动辄上亿年,人类是幸运,来得晚,得势早。这涉及了人类社会用达尔文演化生物学来解释现在的世界,从而出现了达尔文主义。我书里写到了进化论被介绍到中国出现的扭曲,我们看严复翻译的《天演论》就知道了。严复把斯宾塞的社会达尔文主义的学说和自己的想法塞进赫胥黎的著作里,是对达尔文、赫胥黎的演化论的严重扭曲。

Q&A

Q&AQ:在昆虫拍摄的过程中,您作为个体,和昆虫之间的关系有没有变化?在您的眼里,这些昆虫是什么?

A:我先回答第一个问题。这一次我们在西双版纳拍摄时有一个重大发现,是一位专门研究毛毛虫的科学家领我去发现的。她在屋里养了一百多种毛毛虫,你们一定会发瘆,但她告诉我们,她觉得毛毛虫太可爱了。她在给我们介绍那些毛毛虫时,她的眼神、语言,你在这个世界上很难发现。她处在一个很自在的世界里,她把大多数人认为很恐怖的,甚至看到后会起生理反应的东西看作一种美,把研究它们看作一件终身志业。她在很小的时候肯定也是害怕的,但是她在害怕中发现了美,发现了她的终身志业时,这种感觉就发生变化了。我们也是一样。我认为最核心的问题是好奇心。人和昆虫的关系有三种情景:生理的,美学的,求知的。我未来拍摄昆虫还可以拍摄十年左右,这是我对昆虫的好奇心使然。所以回到你这个问题,昆虫和人类社会之间是有游戏的,是有游戏规则的,我们发现这个游戏规则,跟它玩儿,好玩儿死了。

为什么这次活动要叫做“我们与昆虫的美丽邂逅”,包括我在书中的最后一篇文章叫做《那是一场场美丽邂逅》?因为我每一次昆虫的拍摄都不是预设的,都是碰的。而且碰上昆虫的那种超乎意料的感觉,每一次对我来说都是邂逅。哪怕有一千次都是不重复的。对于一个有求知愿望的人而言,还有比这更美妙的事情吗?

Q:昆虫在地球上存在了这么长时间,我们人类社会从昆虫的社会里面,能得到什么样的启示,有什么是可以借鉴的?

A:这就太多了。像卡尔·冯·弗里希,一辈子研究蜜蜂,得了诺奖。他发现蜜蜂是可以跳舞的,通过摇摆舞和旋转舞来向它的同伴传达食物的方向、距离等信息。而且它能识别色彩。这就意味着在它们的分工体系里有一系列基于技术的、情感的、信息交流的方法。对这些方法我们人类很可能是无知的。我们人类现在最高级的发现,无论是战争武器,还是智能技术,都来自自然界。比如恩斯特·海克尔,他是个大博物家,《宇宙之谜》就是他写的,他的海洋放射虫和水母博物绘画极大影响了欧洲的建筑美学,西班牙建筑大师安东尼·高迪也受他的影响。

Q:当我们遇到害虫的时候,作为老师,要怎么去给孩子讲述这些生命?

Q:当我们遇到害虫的时候,作为老师,要怎么去给孩子讲述这些生命?A:其实所谓的有害有利是相对的。比如蝴蝶的幼虫是吃叶子的,有的叶子就是农作物,但它羽化后又开始授粉。此一时彼一时,此一利彼一害。我们现在讲昆虫学,容易提到植物保护的逻辑,是根据是否对人类社会有用来做判断的,但你会发现人类经常出错,经常把可能最大有利的看成最大有害的,因为人类认知世界的方法和眼光或者深度在不同时期都有不同。

达尔文自然选择理论发展到20世纪认识有深化,认为自然界所有的生物是在一个完整的多样性体系里的,每个生物在其中有其不可或缺的位置。一种生物可能在这个知识体系里是一个判断,放到另一个知识体系里则可能是另外一个判断。这就是威尔逊的生物多样性理论。《寂静的春天》就是讲的杀虫剂的故事。我们认为某个虫子有害,发明了杀虫剂,而杀虫剂带来的危害可能远远超过虫子带来的危害。

这个提问很重要的,就是告诉孩子,什么是利什么是害。其实我也不太清楚怎样给孩子讲比较好,但我有一个启发,就是美国动画片,怎么能把老鼠这样一个我们在生活经验里认为有害的动物变成这么可爱的、大家都喜爱的形象?这是我在看了迪士尼动画片以后思考的问题。认知与被艺术化的形象之间是有距离的,但有内在的关联性。

本文中的昆虫摄影图片均由卢跃刚拍摄。