原标题:科尔姆·托宾新作《魔术师》为我们呈现了怎样一个令人费解的托马斯·曼

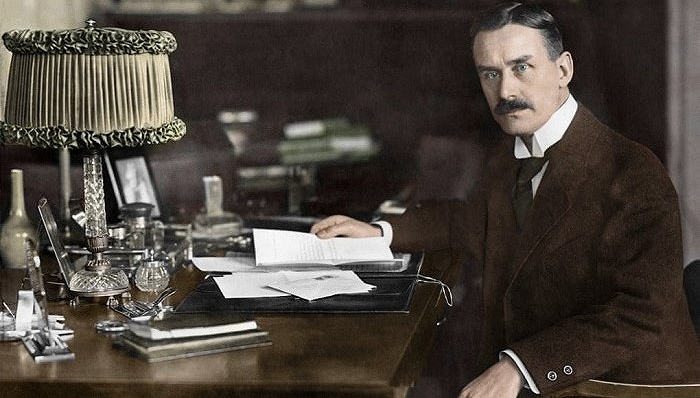

“动荡年代的公共知识分子”:1916年的托马斯·曼。图片来源:ullstein bild/Getty Images

“动荡年代的公共知识分子”:1916年的托马斯·曼。图片来源:ullstein bild/Getty Images德国作家托马斯·曼(Thomas Mann,1875-1955)生于19世纪晚期的吕贝克,他对自己生于斯长于斯的资产阶级背景抱有一种反叛的态度,周围人希望他未来从事备受尊敬的文职工作,他对这样的预期却不屑一顾,并于25岁时出版了跨越多代人的纪实小说《布登勃洛克一家》。曼的生涯开端可谓是集名望(1929年获得诺贝尔奖)、性之谜(《死于威尼斯》中对男同性恋欲望多有刻画,更有某部短篇含沙射影地提及了妻子家族中的乱伦行为),以及在一个世界并不太平的时代做公共知识分子所带来的生活压力于一体(随着美国的恐惧对象从希特勒变为斯大林,美国人对曼的态度也从推崇变成了抨击)。

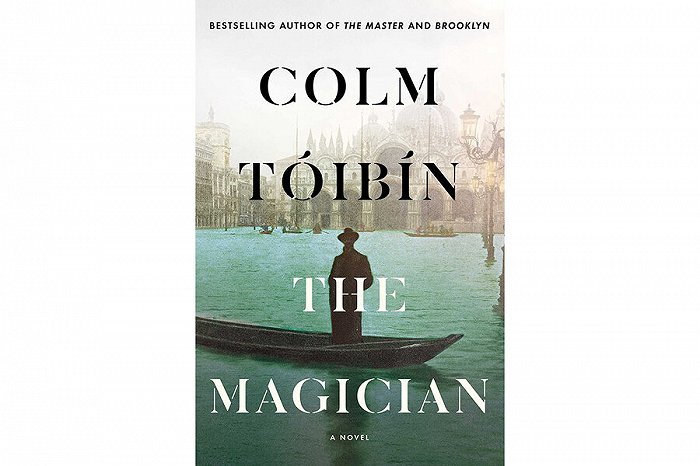

科尔姆·托宾的新小说《魔术师》(The Magician)聚焦于曼婚后作为六个孩子的父亲,以及如何在纳粹掌权伊始的恐怖气氛中找到自己的定位这一更加严峻的问题,戏剧化地呈现出曼的一生,小说的时空跨度从1891年的吕贝克一直延伸到了1950年的洛杉矶,全书18个章节皆标注了详细的日期与地点。

背景为1922年慕尼黑的某一节告诉我们,曼从反共产主义者游行者旁路过“好几次……但每次都视若无睹”,读者想必能明白这句话在暗示什么。过了一些年,有人向托马斯提议,认为他理应写一本小说,从彼时恰好生活在慕尼黑的曼自己的视角出发,谈一谈希特勒的崛起,但曼却以忙于带小孩为借口拒绝了——然而托宾小说的前半部分多次提到,在曼激动地告诉妻子自家孩子又取得了什么新的进步时,妻子总是回应说:这些都已经不是新闻了。

《魔术师》

凡此种种,足以表明托宾在展开其核心主题时的用心之巧妙:因善于观察的天赋而广受赞誉、向往隐居生活的曼,也有其眼光所不能及的地方。不过总体来看,托宾的这种努力颇有些令人困惑,乃至于显得生硬。某个较靠前的段落写到了托马斯第一次知晓其性取向的契机:“他所在的班上有个男孩,他与这个男孩有着一种非同寻常的亲密。”且不论这个毫无悬念可言的开头,后续的一些场景写得还是不错的,热望与惊险刺激一样不少。但随着小说的推进,曼成为了作家与艺术家群体中的名人(他的小孩是个重要因素),你可以感受到故事全貌的展开亦伴有不断升级的张力:“在他的脑海里,他走过了家里的每一个人都曾经去过的……”

托宾在《布鲁克林》以及《诺拉·韦伯斯特》里将亲密式第三人称叙事(close-third narration,比一般的第三人称叙事更突出亲密性,读起来会有一种书中内容仿若是某一角色之手笔的错觉——译注)运用得波澜不惊,颇有以假乱真之效,使得这两部小说里的话像是书中角色亲口说出的,而不单是关涉到这些角色,这种技巧具有极强的情绪感染力。不过,它也可能会遮蔽非虚构写作所能提供的洞见,也扼杀了读者借助其想象力来“脑补”出某一处或几处情节的可能性。不妨参考这句话:“令他感到厌恶的是,父亲号称已看透他的幻象,但却意识不到这些幻象在他看来是何等真实。”在一部传记里,这算是一句假设;在小说里,它则具有解说的性质(definitive),但在一部以真实生活中的人物为主角的小说里,这句话就存在过度揣测的嫌疑了。一个作家的生平即便和曼一样富有划时代的意义,其工作也几乎从定义上就避开了戏剧化,也仍旧洗不脱前述的嫌疑——仅当我们偶尔猜准了别人脑子里的想法时,戏剧效果才能凸显出来:“此前托马斯从未自海路抵达过威尼斯。在他瞥见这座城市的轮廓的一刹那,他就明白自己这次一定要写点东西了。”

托宾自然是想要把以前用过的所有技巧一股脑地秀出来,但读者不难感受到,他叙述亨利·詹姆斯生平的《大师》之所以出彩,恰恰在于它只关注某一特定的危急时刻(詹姆斯1895年的戏剧《盖伊·多姆维尔》遭逢败绩)。新书着重呈现曼如何对抗世界范围内的逆流,固然有其道理,但《魔术师》的广角镜风格却与托宾在《大师》里展露出的那种亲密性不相匹配。当我们读到托马斯在“缓慢流逝的1914年”有何作为,或者1930年目睹希特勒的支持度节节攀升“对托马斯而言,从自信满满到倍感震惊的转变来得极快”这些地方时,阅读体验都是谈不上舒服的,甚至于有些无厘头。归结起来,就体裁而言,这本书其实处在一个传记与虚构小说两不像的尴尬位置。

(翻译:林达)