来源:BBC

撰文:Thomas Moynihan

翻译:任天

英国历史学家托马斯·莫伊尼汉写道,当科学家发现原子中蕴含的能量时,我们对人类长远未来的看法也随之改变

英国历史学家托马斯·莫伊尼汉写道,当科学家发现原子中蕴含的能量时,我们对人类长远未来的看法也随之改变一百多年前,一艘远洋邮轮——与泰坦尼克号属于同一级别——带着一件非常特殊的物品从美国返回了诺曼底。那是1921年夏季的一天,科学家玛丽·斯克沃多夫斯卡·居里就在这艘船上,陪同的是她的两个女儿伊蕾娜·约里奥·居里和艾芙·居里。她们带了一件特殊的行李——1克(0.04盎司)镭,锁在船上保险柜里的铅盒里。以今天的货币计算,这块小小的金属价值150万美元。

赠予玛丽·居里这1克镭的不是别人,正是美国总统。事实上,这件礼物其实是用数千名美国女性的捐款购买的,记者玛丽·梅洛尼曾为此发起了一项筹款行动。

1921年,在皇家邮轮奥林匹克号上,玛丽·居里坐在中间,她的两个女儿伊蕾娜·约里奥·居里和艾芙·居里分站左右,居中的是玛丽·梅洛尼(她创立了一个基金会以筹集够买镭的资金)

1921年,在皇家邮轮奥林匹克号上,玛丽·居里坐在中间,她的两个女儿伊蕾娜·约里奥·居里和艾芙·居里分站左右,居中的是玛丽·梅洛尼(她创立了一个基金会以筹集够买镭的资金)居里夫人因发布了放射性理论而世界闻名,这一理论首次揭示了原子的内部情况,包括放射性活动及其中所蕴含的丰富能量。她发现了新的放射性元素,其中最著名的便是镭,也因为如此,她获得了她的第一个诺贝尔奖。

我们都知道,核物理已经永远地改变了我们的世界,对这一过程的论述也十分丰富。送给居里夫人的这1克镭为进一步研究原子提供了帮助,并最终导致了核武器的诞生。然而,人们不太了解的是,早在原子弹爆炸的几十年前,放射性已经在某种程度上彻底改变了世界,这种影响更为微妙,但也同样深远。

这是一个几乎被遗忘的故事,讲述了镭如何永远改变了人们对时间的态度,以及我们在历史中的位置——创造了第一个真正长远思考的全盛时期。在那之前,我们知道地球已经很老了,但还没有完全接受人类和地球还会有几百万年,甚至几十亿年的未来。

随着20世纪初的到来,“放射性狂热”成为一种文化,为音乐和消费品带来了灵感

随着20世纪初的到来,“放射性狂热”成为一种文化,为音乐和消费品带来了灵感离开美国时,居里夫人已经有些精疲力竭,但她坚信“未来有无限的可能性”。

我们对自己在历史上所处位置的感知,取决于我们对未来历史的期待。在欧洲,世世代代的基督徒都认为他们更接近时间的终结而不是开始,审判日即将到来。

第一次科学认真思考这个问题的尝试出现在18世纪,博物学家基于物理科学的推断而不是圣经的预言,开始试着预测地球的可居住性还能维持多长时间。

人们也开始意识到,与过去的地质时期相比,人类的存在时间并没有很长——文明延续的时间甚至更短。在这种背景下,似乎可以认为人类能够做到的一切可能都还没有实现。未来是一块希望的画布。乐观主义者认为,人类可以继续探索、发明、改进,直到地球最终变得不适合居住。

瓦西里·康定斯基的《船与红日》。这位艺术家在1913年评论称,原子分裂衰变的发现使“一切都变得不稳定、摇摇欲坠、易受影响”

瓦西里·康定斯基的《船与红日》。这位艺术家在1913年评论称,原子分裂衰变的发现使“一切都变得不稳定、摇摇欲坠、易受影响”问题是,到了维多利亚时代,科学对未来的判断忽然变得严峻起来。物理学家们开始计算太阳还能持续发光多长时间,但由于他们错误地认为太阳产生热量是由于自身重量的坍缩,因而得出了过短的估计。

1854年,苏格兰数学家开尔文勋爵预测地球适宜人类居住的时间只剩下30万年。他宣称,在这个时间点之后,地球上的生命将被寒冷消灭。物理学家们对这一期限的估计各不相同,但在19世纪的最后几十年里,他们达成了一致,认为这一期限很短,只有数千万年。

1819年,英国的一张明信片上描绘了克丽欧佩特拉方尖碑,其高度约20多米

1819年,英国的一张明信片上描绘了克丽欧佩特拉方尖碑,其高度约20多米对当时的许多思想家而言,更为令人沮丧的应该是“未来时间”与“逝去时间”的比例。1893年,一位爱尔兰天文学家表达了大致的观点,宣称我们的“太阳已经耗散了它原本可能被赋予的能量的五分之四”。进化已经进行了如此之久,却没有时间走得更远。

随着19世纪接近尾声,人们对于人类在地球上的遥远未来,似乎仍然没有多少乐观的空间。然后,到了20世纪初,随着放射性的发现,一切都发生了改变。1903年3月,居里夫妇证明了镭可以持续放射出惊人的热量。这来自于镭自身的原子内部,而不是与其周围环境的能量交换。换言之,放射性原子就是熔炉。

原子内部的能量规模是惊人的。这种以前被认为是坚不可摧的能量富矿,随着原子自身的解体而逐渐发散——有时能持续数十亿年。也许最让人印象深刻的例子是1903年制造的一个由镭提供动力的时钟:有人预测它可以“滴答”上千年。

这些发现让当时的科学家们兴奋不已。几个月后,一位天文学家提出,放射性可能“为太阳的能量来源提供了线索”。另一篇文章赞扬居里夫人对这种“新能源”的“意外”发现:如果太阳是通过“释放原子能”——而不是“懒洋洋”的坍缩——来为自己提供能量,那我们就不得不考虑若干因素,将“宇宙时间尺度”延长。

托马斯·克罗德·张伯伦的胡子就像他研究的冰川漂移一样引人注目

托马斯·克罗德·张伯伦的胡子就像他研究的冰川漂移一样引人注目英国报纸《每日邮报》迅速发表了一篇文章予以回应。“拯救地球的镭”,文中大胆传递了这样一个信息:地球的未来宜居年限从短短的数百万年,一下子膨胀到了“数亿年”。到1920年时,专家们认为地球还有“150亿年”的日照时间。

当时的科学家一直相信地球“将在不久的将来迎来最后一个冬天”,他们很乐于接受这些位于物质核心的微小“原子炉”,它们似乎可以为我们的世界提供更大数量级的能量来源。从此之后,人们再也不用相信“我们拥有的是一个衰微的太阳”,带着衰老的“红黄色调”;一位记者惊呼,镭已经“前来拯救”,无限期地延长了“宇宙时间表的前后范围”。

依照康斯坦丁·齐奥尔科夫斯基的蓝图制作的火箭模型

依照康斯坦丁·齐奥尔科夫斯基的蓝图制作的火箭模型到20世纪20年代,科学家对地球未来的估计继续加码。杰出的物理学家詹姆士·金斯将原子描述为“纯粹的瓶装能量”;他大胆估计,我们的太阳保留了足够的“未破碎的瓶子”,可以再释放出一万亿年的阳光。尽管这后来被证明是过于乐观——太阳的预期寿命在20世纪60年代被削减到50亿年——但也恰恰说明了地球未来宜居时间的范围在扩大。

1929年,为了向公众展示未来的潜在时间尺度,詹姆士·金斯描绘了在硬币上放一张邮票,再将二者放到20米高的方尖碑顶上。邮票的厚度代表着有记录的历史;邮票和便士合起来代表了我们人类的存在;从邮票到方尖碑底座的距离则是地球的年龄。金斯并没有就此止步。他计算了如果地球的可居住时间还有一万亿年,那这些邮票一张张叠起来会有多高——“像勃朗峰一样高,”他总结道。

詹姆士·金斯称,人类是“黎明的生物”,前方有着“难以想象的成就机会”和“未经探索的潜力”。

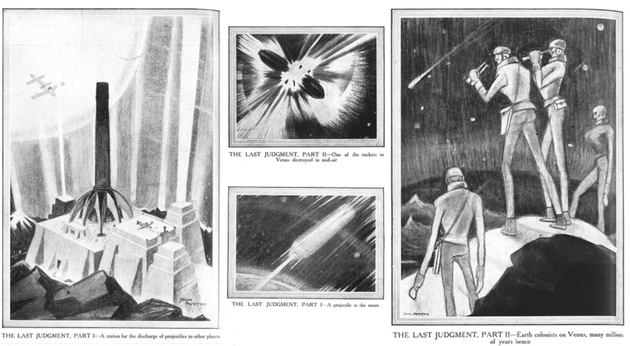

霍尔丹的短篇小说《最后的审判》(The Last Judgment)插图,刊登于1927年2月26日的英国画报《The Graphic》

霍尔丹的短篇小说《最后的审判》(The Last Judgment)插图,刊登于1927年2月26日的英国画报《The Graphic》其他研究者也得出了类似的结论。地质学家一致认为,“智人仍然是一个年轻的物种”。放射化学家们则在庆祝“精神面貌的深刻逆转”:物理学曾指出人类的成就顶峰存在于过去的某个“黄金时代”,但现在却预示着可能存在于广阔的未来。

总而言之,居里夫人的发现完全颠覆了预期的未来与已确定的过去之间的比例。人们意识到,自己并不是原先认为的生活在历史的末期,而是可能生活在历史的开端。现在,人类的宇宙不再衰老,而是看起来相当年轻。

与“宇宙”过去的历史相比,智人似乎只是在最近的一小段时间才出现。旨在改善该物种物质条件的严肃科学尝试只是这一小段历史的一小部分。

在原子弹被开发出来之前,有人还担心人类会不小心在地球内部引发灾难性的核反应

在原子弹被开发出来之前,有人还担心人类会不小心在地球内部引发灾难性的核反应鉴于这一切,地质学家声称,如果我们假设人类具有对道德推理作出反应的独特能力,那么地球上的道德资格时代可能才刚刚开始(我们显然依旧具有这种能力,但极易犯错误)。

1921年,一位作家充满激情地写道,“如果我们注意到现代的进步速度”,未来广阔的前景正让人“近乎目瞪口呆”。我们只能“模模糊糊地设想”,如果“我们前进的速度”继续保持在最低限度,那么在未来的万古长河中,我们将会取得怎样的成就。

在镭的发现公布之后,詹姆士·金斯解释称,这项物理学发现是“一种责任,因为我们正在为自己无法想象的更长的未来制定计划并奠定基础”。

尽管在数年前做出了相反的预测,但莉泽·迈特纳最终解开了核裂变的秘密

尽管在数年前做出了相反的预测,但莉泽·迈特纳最终解开了核裂变的秘密1928年9月,地质学家托马斯·克罗德·张伯伦在去世前两个月时,就十分有先见之明地阐述了这些与人类深远未来有关的新责任。一名记者在张伯伦位于芝加哥的书房中采访了他,当时他皱起眉头笑道,自己是“一个公开宣称的信徒,深信人类将迎来巨大的机遇”。

张伯伦指出,人类只是刚刚发现了积聚在原子中的“巨大能量”。“因此我认为,我们的故事才刚刚开始,也刚刚开始学习如何思考,”他继续说道,我们这个物种就像一个婴儿,“从地球的角度来看,我是一个伟大未来的鼓吹者。”

更重要的是,张伯伦已经对人类未来扩展所带来的道德影响进行了思考。在60年的职业生涯中,他成为了气候变化理论的先驱:在1899年提出二氧化碳会导致全球变暖。他甚至认为人类活动正在改变地球未来的气候。这就要求人类在调整当前“行为”时要有“利他目的”,以保护“可能在未来数万年内存活的后代”。

1898年6月——就在居里夫人提出“radio-activité”(放射性)这个术语的前一个月——张伯伦断言,对亚原子过程的无知意味着我们应该对开尔文提出的“短暂未来”持怀疑态度。核物理领域的最新进展迅速证明他对地球前景的乐观预测是正确的,他也开始坚持认为,不断扩展的未来要求人类负起更大的责任。

到1903年,张伯伦在这些观点的基础上,宣称最好的行为便是那些随着时间的累积,在未来“漫长的岁月”中可以像滚雪球般成为“伟大事业”的行为。

利他主义行为的“持久影响”,将会延续长远的时间,放大它们的积极“贡献”。然而,这一点也同样适用于那些破坏性行为的“潜在”影响。因此,张伯伦明智地建议,要谨慎地使用地球有限的“资源”。

与此同时,镭的发现也让我们能从其他视角观察人类在宇宙中的地位:它预示着将文明“弹射”到外星球的新方法。

先前的物理学对未来时间设定了一个很低的上限,对可用能量的估计也同样如此。但现在,在我们都身处其中,且异常丰富的普通物质中,发现了“规模前所未有”的能量金库。放射性衰变的共同发现者弗雷德里克·索迪这样写道:“能量就在那里,但没有加以利用的知识——至少目前还没有。”

尽管早在很久以前,就有人设想过人类在太阳系内的迁移,但在1900年之前,几乎没有人设想过前往其他恒星系的载人旅行。然而,通过核物理所揭示的长久未来和未开发的巨大能源,星际旅行突然间就变得可行了……至少在理论上是可行的。

约瑟夫·法夸尔森创作于1903年的《黎明》(Dawn):这一年,玛丽·居里因发现镭而获得诺贝尔奖

约瑟夫·法夸尔森创作于1903年的《黎明》(Dawn):这一年,玛丽·居里因发现镭而获得诺贝尔奖富有远见的俄罗斯工程师康斯坦丁•齐奥尔科夫斯基是第一个将这一切整合起来的人。他在1911年表示,如果能利用镭的能量,人类就能在10到40年内推动火箭飞到最近的恒星系。

很重要的一点是,实现星际迁移将使人类存在的时间与太阳的寿命分离,再一次打破人类未来的上限。

齐奥尔科夫斯基推测:“一小块镭就足以让一枚一吨重的火箭切断与太阳系的所有联系。”然后,人类就可以“从一个太阳迁移到另一个太阳”,以宇宙的时间尺度存在下去。

1927年,生物化学家J.B.S。霍尔丹宣称,如果人类能实现星际间跳跃,那么人类文明的寿命就可以不断延续,与整个星系的寿命相当——他估计可以达到8万亿年。而且,“还有其他星系,”他风趣地补充道。

星系尺度的人类广阔未来正在向我们招手。不过,可能性和“机会”并不“确保真正能够实现”。同样地,詹姆士·金斯警告称:“意外可能会使我们的邮票勃朗峰被一小段截去顶端的圆柱取而代之……”

现在,我们可能“在未来百万年的朦胧地平线上描绘出乐观的未来图景”,但那些可能毁灭人类的灾难又有多大概率发生?这些灾难可能会消除我们“诱人的进步希望”和“即将到来的辉煌世界图景”。进步的可能性几乎是无限的,同样这会加深丧失潜力的悲剧,人类可能会在“未来一千年,或即将到来的世纪,甚至在未来的某一天”以某种方式过早灭绝。

科学家们相信,来自大自然的风险相当之低,足以令人欣慰。不幸的是,对于人类自己的发明创造所带来的潜在危险,就不能完全得到保证。自1903年以来,在媒体和科学文献中反复出现的一种恐惧是,打开一个原子可能会“像点燃一桶火药一样”点燃地球。有人提出,如果地球上到处都是放射性矿石,那我们就相当于生活在一个“装满炸药的仓库”中:操弄原子可能会引发连锁反应,毁灭我们的星球。

1924年,英国谢菲尔德大学的一位工程师夸口自己即将成功粉碎一个原子,这引起了恐慌。报纸上的新闻耸人听闻,称这可能会引爆地球。他收到了来自英国公众的恐吓信,要求他不要完成这项实验。

当然,这样的“宇宙大灾难”并没有发生。对原子的各种操作并没有点燃地球,也没有把我们的家园变成一颗新的恒星。不过,这也是人们第一次进行了一系列严肃的讨论,评估人类是否很快就会通过不断积累起来的技术力量,对自身构成比自然威胁更大的风险。从那以后,相关的提议变得更加黑暗,也更加真实。在20世纪50年代开发出热核武器后,人类开始模仿太阳内部的亚原子过程,摧毁人类文明和该文明已扩展的未来有了可能性。

居里夫人取得的发现,以及随后迎来迅速发展的核物理学,最终使人类未来陷入了危机。具有讽刺意味的是,最初恰恰是这些发现将一个具有巨大潜力的广阔未来带入了人们的视野。

对今天的启示

在今天那些有着长远眼光的人看来,这段历史有着重要的教训。首先,对于那些预期会实现的技术突破,尤其是这些突破可能永远改变人类文明进程时,要谨慎做出“不可能”的断言。

一个世纪前的杰出物理学家们坚持认为,将原子拆开是绝对不可能的。1930年,有人将核能的“骗人伎俩”斥为“神话”。他建议每个人都“安静地睡一觉”,因为他知道上帝已经给他的“杰作”上了儿童锁,这样人类就不能扰乱宇宙了。八年后,莉泽·迈特纳揭开了核裂变的面纱。

其次,预测此类突破的时间表是非常困难的。1927年,霍尔丹(他那一代人中最娴熟的预测家之一)在描写人类的长期未来时,认为把从月球返回的旅程要等到公元800万年时才有可能实现。42年后,阿波罗11号就完成了这一壮举。

索迪在1919年撰文警告称,一旦人们发现了如何将同位素武器化,就会释放出前所未有的破坏力。他所能做的就是希望“这个发现不会达成”,直到人类能谨慎地不滥用它。

霍尔丹的预测和索迪的希望都被证明是错误的。需要指出的是,在整整一个世纪之后,我们面对各种新出现的技术,从人工智能到合成生物学,也都处于和他们当年相同的位置,因为这些技术也可能危及我们的整个未来。例如,生物技术的发展会使制造致命病原体变得更便宜、更容易,这似乎讲得通,但我们并不知道这些技术要过多久才会容易到足以对每个人构成严重威胁。

我们需要的不仅仅是“希望”,我们需要在即将到来的技术解锁和飞跃之前,解决它们可能带来的挑战。正如原子能的故事,改变世界的技术可以比专家们预期的更早开发出来,因此,我们更应该做好准备,而不是骄傲自满。

随着对太阳如何衰老,以及地球气候对其变化的敏感性有了更好的了解,如今对地球未来可居住性的预测已经比詹姆士·金斯预测的数万亿年少得多。许多科学家现在预测,地球上复杂生命的存在时间还剩下不到10亿年。不过,令人感到平衡的是,目前还没有发现任何迹象表明人类在这个时间点之前无法实现星际迁移。另一方面,对于更广阔的宇宙在多长时间内能维持复杂生命的估计,确实不容乐观。

正如科学家在20世纪初首次注意到的那样,人类的未来可能就如天文数字般远大。它足够宽裕,可以为迄今为止历史上所有失败的、被剥夺的和被浪费的机会作出一些补偿。因此,最有影响力和最能引起共鸣的行为,可能就是那些旨在维护这一长期前景的行为。然而现在,人类表现得仍然像一个青少年:不负责任,尽管已经意识到了这些可能会产生不可逆转的、影响深远的结果。