原标题:离去五十年,理解三岛由纪夫的不被理解

原创 傅小平 文学报

文学报

今年是日本作家三岛由纪夫逝世五十周年。作为经常被阅读,但很少被理解的作家,三岛曾在他的“三岛美学集大成之作”《金阁寺》里借主人公沟口之口说:“不被人理解已经成为我唯一的自豪”。话虽如此,三岛实际上无论是为人还是为文都表现出让外界理解自己的强烈冲动。本期夜读推出这篇解读《金阁寺》的文章,以期增进读者对这位复杂而又矛盾的传奇作家的理解。

今年是日本作家三岛由纪夫逝世五十周年。作为经常被阅读,但很少被理解的作家,三岛曾在他的“三岛美学集大成之作”《金阁寺》里借主人公沟口之口说:“不被人理解已经成为我唯一的自豪”。话虽如此,三岛实际上无论是为人还是为文都表现出让外界理解自己的强烈冲动。本期夜读推出这篇解读《金阁寺》的文章,以期增进读者对这位复杂而又矛盾的传奇作家的理解。 三岛由纪夫是独特的:他那关于生命与死亡的美学思想振聋发聩;他那剖腹自杀的过激行为惊世骇俗;而他的作品更以其深邃怪异,自成一体,独具魅力。读他的小说,给我们留下深刻印象往往不是深刻的叙述思想,不是独特的创作技巧,也不是作品中的语言、情节、人物。我们为之倾心的却是他那匠心独运的美:原始的美、野性的美、毁灭的美、堕落的美…… 三岛的文学“大都面向怪异的世界。他用自己的颠倒的结构的思维方式,在现实的美与虚幻的美的交汇点上来创造他的艺术。”(《20世纪日本文学史》,叶渭渠、唐月梅/著,青岛出版社)《金阁寺》是三岛的代表作。它代表了“三岛文学的最高水平” ,是“三岛美学的集大成”。在这部作品里,三岛把他毕生为之倾心的美的境界推到了极致,他撷取一僧人焚烧金阁寺的历史事件作素材,藉以建构他的艺术世界。在这里三岛绝不是刻意去制作一个真实历史事件的翻版。恰恰相反,他选中这样的内容是力求让焚烧国宝这种“得不到社会容忍和许可的行为再生,给它作为一种美的存在而赌以自己的存在。”(《怪异鬼才三岛由纪夫传》,唐月梅/著,作家出版社)他注入自己的思想与感情,以化腐朽为神奇的笔力,创作出了这样一部真正撼人心魄的作品。

三岛由纪夫是独特的:他那关于生命与死亡的美学思想振聋发聩;他那剖腹自杀的过激行为惊世骇俗;而他的作品更以其深邃怪异,自成一体,独具魅力。读他的小说,给我们留下深刻印象往往不是深刻的叙述思想,不是独特的创作技巧,也不是作品中的语言、情节、人物。我们为之倾心的却是他那匠心独运的美:原始的美、野性的美、毁灭的美、堕落的美…… 三岛的文学“大都面向怪异的世界。他用自己的颠倒的结构的思维方式,在现实的美与虚幻的美的交汇点上来创造他的艺术。”(《20世纪日本文学史》,叶渭渠、唐月梅/著,青岛出版社)《金阁寺》是三岛的代表作。它代表了“三岛文学的最高水平” ,是“三岛美学的集大成”。在这部作品里,三岛把他毕生为之倾心的美的境界推到了极致,他撷取一僧人焚烧金阁寺的历史事件作素材,藉以建构他的艺术世界。在这里三岛绝不是刻意去制作一个真实历史事件的翻版。恰恰相反,他选中这样的内容是力求让焚烧国宝这种“得不到社会容忍和许可的行为再生,给它作为一种美的存在而赌以自己的存在。”(《怪异鬼才三岛由纪夫传》,唐月梅/著,作家出版社)他注入自己的思想与感情,以化腐朽为神奇的笔力,创作出了这样一部真正撼人心魄的作品。 位于日本京都市北区的金阁寺远眺

位于日本京都市北区的金阁寺远眺读过《金阁寺》的人都会为主人公沟口放火烧毁金阁这一事实感到震惊,我们惊异于这样一种近乎病态的行为的同时,不得不面对这样一些深层次的问题:沟口烧掉金阁寺是企图占有它的美呢,还是毁灭它的美;是为了象征性地毁掉自己,还是借此一劳永逸地自我拯救?美到底是什么,美是否只是一种神奇的幻象,它存在于彼岸的世界,我们执着于美的同时是否就意味着我们步入了一个万劫不复的深渊;美的存在是否就是美的毁灭;是否有一种美的意志,它超越于理性与信念之上…… 纠缠于这存在与美的悖论里,我们犹如步入了博尔赫斯“交叉花园的小径”似的迷宫里,惟有集聚全部的力量来演绎一次精神的突围。

自然,我们首先会把目光引向金阁,它是整部作品中的一个主导意象,它就象卡夫卡笔下的“城堡”那样神秘、离奇、不可捉摸。于是,我们会以为作者借金阁在宣扬一种不可知的超验的力量。可我们不能忘记作者是在向我们传达一种美的观念,美的精神。它所标举的美毫无疑问是与“自我”的存在结合在一起的。我们可以把这个“自我”等同于沟口,也可以理解成别的本体存在,但不可否认的是这个“自我”永远是独一无二的,它的存在本身就是一个奇迹。

残疾: 生命中不能承受之重

捷克大作家米兰·昆德拉在他的小说《生命中不能承受之轻》里为我们展示了一种“生命中不能承受之轻”的生存景观。深入两部小说的内在肌理,我们不难发现各自的主人公托马斯和沟口在精神气质上有着某种同构性。他们都以一种有别于他人的独特的方式闯入了异想天开的、无限的和具有无穷可能性的存在之域。他们都是欲穷尽全部“现实”可能性的冒险家。对他们来说,存在是一个难解的迷。他们的使命就是要最终解开这个迷团,用自己的头颅去撞开坚硬的存在之墙,哪怕是鲜血淋漓,哪怕是因此而走向毁灭也在所不惜。然而就是这样两个生活在非常态的世界里在精神和气质上如此相近的难兄难弟,他们所走过的道路和最终的归宿却是截然不同的。这里我无意去探究托马斯的精神世界,但作为一种参照,我们会不由地注意到极有可能的原因,就是沟口是一个残疾者,正因为残疾,就注定了他不可能成为象托马斯那样的游戏的人,镜像的人。当托马斯在存在之“轻”的深渊上自我陶醉时,沟口却在生存的重压下苦苦地挣扎。如果说托马斯在于现实世界的亲近与疏离,坚持与反叛中找到了存在的意义,那么沟口作为一个残疾者,作为一个以“残缺世界里的残缺的自我”形象而存在的沟口则在与作为美的象征金阁寺的矛盾与冲突中找到了自我存在的依据。

《生命中不能承受之轻》改编的电影《布拉格之恋》海报

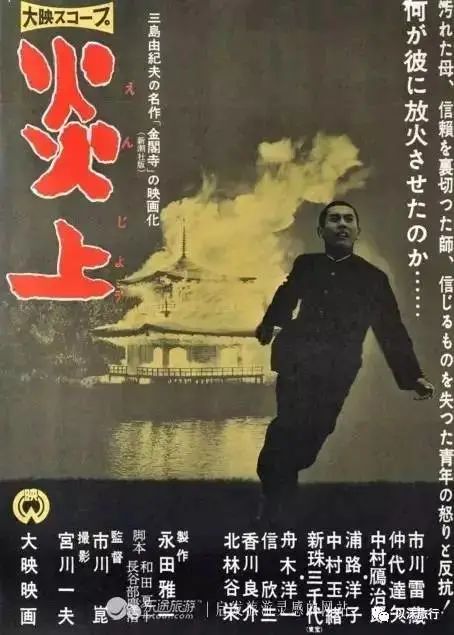

《生命中不能承受之轻》改编的电影《布拉格之恋》海报《金阁寺》改编的电影《炎上》海报

沟口:体弱、貌丑、口吃、家贫。并且生来就是一个偏僻寺院住持的儿子,在它尚未展开人生梦想之翅的年龄就注定了要去当一个和尚的命运。这就是他存在的基本事实。他孤独、敏感,别人视他为异己,他也不去寻求理解和沟通,他被排斥于“生活”之外,游离于自己本应归属的社会群体。“残疾者所感受到的最深刻的痛苦是一种被弃感,一种被所属群体和文化无情抛弃的精神体验。”因为残疾他一方面产生了“对于健康,对于社会和对于整个世界的深刻的仇恨与敌视。”当他对整个社会感到绝望时,他幻想着全部的人都死掉,世界从此消亡。他梦寐以求的“是灾害,是毁灭,是惨绝人寰的悲剧” 。另一方面他又不由自主地流露出“对于生命存在的近乎虚幻,神秘的猜测与玄想。”(引自王哓明主编 《二十世纪中国文学史论》第三卷,东方出版中心)他“想象着自己成为内心世界的王者,成为静静超然物外的大艺术家的情景。”“这世上有自己尚不知晓的使命”在等待着他。而在他眼前却 “横陈的无一不是这种失去鲜度的、近乎窒息的现实。” 既然现实让他感到绝望、痛苦,他并转而把父亲说的天地间最美的存在——金阁寺作为自己的精神归宿。金阁作为一种美的观念,已深深印入他的心灵世界,“以至后来看到漂亮的面孔也不由地在心中以‘美如金阁’加以形容。”

当我们深入解读小说的文本。颇可让我们玩味的是呈现在沟口心象中的金阁寺何以会那样的恍惚迷离、变幻不定。沟口一面在不断地建构它,使之趋于无限的完美,乃至出神入化的境地。与此同时,他又不遗余力的对此加以解构,极端地丑化它。当三岛醉心于对金阁寺的渲染、描绘时,他却在无意间对我们传达出了这样一个信息:金阁始终是沟口拿在手里的一面镜子,它映照出了沟口理想化的自我形象。而且这面镜子具有一种奇异的特质,他能自觉地过滤去现实的杂质,而使呈现在他面上的镜像显得纯粹、空灵、异乎寻常。这个沟口假想中的理想化的自我向他展示了一种具有无尽诱惑力的可能性,它也使得沟口在某种意义上不由得超越了现实的规定性,在幻想的范域里纵横驰骋。“理想化的自我成了他观察自己的视角,成了他测量自己的尺度” 尽管他仍不断地体验到自己的生命“被永远地抛离所有的正常轨道和由此而来的本能的失落感和恐惧感”。(《神经症与人的成长》[美]卡伦·霍尔奈/著,上海文艺出版社) 但在这个理想化的自我的诱引下,真实的自我被无尽地遮蔽。由此沟口在偶尔忘却于现实的时间里可以在镜中颇为自负地欣赏自己的残疾,甚至把它当成是引以为豪的资本,直到残酷的生存本相给他以致命的一击。 三岛由纪夫与川端康成

三岛由纪夫与川端康成从某种意义上来说,残疾是他存在的条件,是原因,是目的,是理想,是存在本身。他时刻强烈地意识到他的残疾——口吃,因此他自虐、自残,同时又充满因残疾带来的“自傲感”,他渴望反叛和超越。正因为他残疾,生命才给了他一个契机,让他以独特的视角去观照周围的世界,从而发掘出常人绝对难以把握的生存体验来。严酷的现实越排斥他,他越渴求从金阁——作为美的象征那儿获得依靠和力量,但他却发现美与他无缘。“既然美的确存在在那里,那么我这一存在便是美的遗弃物。”于是他就在存在与美的双重夹击中无所归属,面对这样严酷的事实。他一面以沉默、孤独顽强抵御来自社会群体的否定,一面以特殊的方式寻求走近人生,肯定自我的道路。他用生锈的铅笔刀在英武的海军学校学员的美丽的黑剑鞘上刻上深深的伤痕;他在拂晓的黑暗中去拦截心中的情人、美丽的少女有为子;他试着与善良清纯的鹤川成为平等的朋友……

可现实是残酷的,他没有朋友,只有心灵的孤独;没有情人,只有无情的嘲弄与侮辱;没有母爱,只是感到母亲对他的遗弃。正是残疾这一存在的基本事实使他与金阁寺之间形成一种奇特而又紧张的关系:他妒忌它,时时想毁灭它;又崇拜它,把它作为自己的追求与希望。他时而感到与它结为一体;时而又觉得它是一种异己的存在,对自己的存在构成潜在的威胁。他的心灵在两个极端间不断徘徊。他渴望与美丽的金阁寺同生共死,幻想着金阁寺有朝一日毁于空袭,在战争期间这成了他生存的意义,可战争结束后,金阁寺依然存在,更为丑恶腐败的现实却瓦解了他存在意义的根基,他终于背负着残疾这一生命中无可承受的重担毁了金阁寺,他似乎得到了解脱。他通过毁灭获得了新生,并由此迸发出顽强的生命意识和生存意志。在烧毁金阁寺后“要活下去,我想,就想干完一件事正在小憩的人常想的那样。” 恩斯特·卡西尔

恩斯特·卡西尔之为人的特性就在于他的本性的丰富性、微妙性、多样性和多面性。

“人之为人的特性就在于其本性的丰富性、微妙性、多样性和多面性。”(《人论》 恩斯特·卡西尔/著,上海译文出版社)三岛在作品中通过其独特的创造力为我们展示出了一个“站在不稳定的点上,不断分裂、破碎的自我,存在于永远的矛盾张力上的自我”(《中国现代文学三十年》钱理群等/著,北京大学出版社)的生存景观。沟口是个罪犯,是个疯子,是个病态狂?谁也不能得出一个确切的结论。从历史的角度着眼,“自我从来也不仅仅是个人的东西,他总是通过记忆和想象,最终通过语言同某种集体经验联系在一起。”正因为三岛在作品中真实地展现了沟口的特殊境遇,我们看到的沟口作为三岛美学思想的代言人,与其说是个罪犯,是个疯子,是个病态狂,倒不如说他是一个在丑恶的外部世界重压下艰难地追求美的苦斗者。而他的故事与其说是一个罪犯的自供状,倒不如说是一个把目光转向自己内部生命,寻求生命意义的灵魂的告白。三岛想告知我们的或许最重要的就是这一点,这也正是他的独特所在。

性:存在于美之彼岸的世界

三岛的作品“常以性爱和情事作为中心。挖掘心理深层的异常的情欲,以展现人性的真实和人的本能的真实。”(《20世纪日本文学史》叶渭渠、唐月梅/著,青岛出版社)他早期的作品《忧国》《禁色》《假面自白》《仲夏之死》等都突出地表现出了这个特征。而性也在《金阁寺》中占据了一个相当重要的位置。不过在这里作者借它不是用来“对抗传统的道德、秩序和价值的束缚”的。在这里,作者试图通过性、存在与美三者之间的对立与冲突来传达他的美的观念。

《忧国》《禁色》《假面自白》封面

《忧国》《禁色》《假面自白》封面小说中叙述了一个细节:沟口寄居在叔父家,去舞鹤中学读书的第一年暑假初次回家探亲期间,目睹了母亲与住在他家的相好仓井的性爱场面。“我战战兢兢地将目光移向其源头方向。于是,自己黑暗中睁开的眼睛顿时觉得有一柄尖椎到来。”这似乎意味着性对他而言是一种禁忌,他对之又恐惧又渴望。而这时父亲的两只手掌却伸过来遮住了“我”的眼睛。“那双手将我所接近的可怖世界当即关闭,将其埋葬在黑暗中。”是这双手掌把他禁锢在纯洁、善良和欺骗的世界里。当父亲去世,他从其手掌的束缚中解脱出来,他“对于那手掌,对于世间所说的慈爱”,却“居然未曾忘记如此刻板式的复仇”,看父亲的遗容而滴泪未落。正因为是他父亲使他认识到性是恶的、是羞耻的。所以他才“恨”父亲。而对母亲,尽管她犯下了过失,他却没有产生恨她的念头,只是没有饶恕那个记忆。

随着年龄的增长,沟口对性的渴望和欲求日渐滋长了起来。他试图为自己这种强有力的性的欲望找到一种“充满性欲,但又局限于某一特殊的幻想领域的渠道” (《性与道德》热内·居伊昂/著,国际文化出版公司),一种充满和谐,又能带来升华的渠道。但残疾这个基本的存在事实在把他拒之于生活之外的同时,似乎又否定了他在性上获得满足与幸福的合理性。性欲这种有“实现自由的,道德上和心理上不可压制的自我升华的可能性。” 对他来说是不存在的。他的性意识从一开始就是存在着与人的完整的、审美的、道德的和社会的本性的对立冲突。然而对性的渴望却是人的本能,他先是通过手淫进行宣泄,转而把对象集中到异性身上。更因为金阁在他心中留下了美的观念。他心中的性便与美、恶等观念奇迹般地混杂在了一起。 望向镜头之外的三岛由纪夫

望向镜头之外的三岛由纪夫性在沟口的意识里是存在着两重性的,一方面他以为性是神圣的、不可侵犯的,在他看来他心中的情人有为子是完美的,是可望而不可即的他狂热地爱恋她,渴慕她,却不敢接近她。另一方面,对他而言,性是离奇的、危险的、被禁止的与邪恶的。这使得他反其道而行之,他要撞开性的禁区,获得性的满足,至少是是观念上的满足。他常想起有为子的肢体并陶醉在忧郁的幻想中。正是对性的渴慕,他在拂晓的黑暗中去拦截美丽的有为子,他希望从她那里获得安慰,使自己的欲望得到宣泄,可也真是对性的畏惧,当他面对有为子时,顿时觉得“自己成了一具化石,一具既无意志又无欲望的化石。外界再度在我四周成为与我内心世界毫不相关的冷酷存在。”性与美只存在于他的幻想中,一旦作为现实出现在他面前,他就觉得毫无意义。他试图用性去弥补因残疾带来的生命的空白,而性却更加剧烈地照亮了这个空白。他心中的情人有为子却对他报以不屑一顾的讥笑,使他羞愧难当,无地自容,便产生了严重的自卑感,内心极度失态。他咒有为子,咒她尽快死去。盼望他耻辱的见证人永远消失,他从有为子的面影中,从黑暗中窥见了“一个绝对不肯使人安静,而偏要成为我们的同犯和证人的他人世界。”他进而宣告“他人必须全部死掉,世界必须从此消亡”,以便使他“能朝太阳扬起面孔”。他的诅咒果然应验了。有为子爱上了一个逃兵后又背叛出卖了他,结果为他枪杀致死。然而他以为的性的恶和羞耻并没有因此消失。

相反,这次经历使他对人生更是厌恶,他把性的欲望压抑到深沉的潜意识里,在以后的经历中以一种变态的形式表现出来。他在美国兵的逼迫下,踩了一个本国妓女的肚子,开始多少有一种被迫的意味,但很快就转而变成一种愉悦和快感,“我长胶鞋底部所感到的女人肚皮,那献媚般的弹力,那呻吟,那盛开的肉之花被碾碎的感触,那难以言喻的快感,那从女子体中直向我身心穿来的类似隐约闪电的愉悦---所有这些,其滋味却不能说是被强迫品尝到的。”他对性的欲望就在这种象征性的对性的侮辱与践踏中得到宣泄。这次偶然的事件也使得他决定用行恶来走入人生,改变自己的存在。当他决定烧毁金阁,终于把横亘在存在与美之间的障碍——金阁扫除后,他疯狂地占有女人的肉体,充满快感又不无罪恶感地沉浸在这种“堕落的美”之中。 《炎上》剧照

《炎上》剧照当然,性在沟口那里决非是本然的目的本身,他仅仅是沟口借以步入现实人生的一张凭证,一种手段。而性的结合作为一种单个的男人和女人由于“渴望战胜个体生而具有的分离性和孤独感,而在那一瞬间参与到一种由真正的结合而不是孤立的个人体验所构成的关系中”的真正的结合他却并没有现实地享有过。(《性伦理学》 王伟 高玉兰/著,人民出版社)有为子的形象总是出现在他以后的生活中,并且因现实中金阁寺的出现,有为子的美便与金阁寺的美绞合在了一起,成了横亘在他生活门槛上的一道屏障。性和美,或者说女人和金阁寺,作为一种颇为奇特的观念时常出现在后来的情境中。当他看到用乳汁为情人出征饯行的女人的乳房时,他感到“乳房变成了金阁”乳房与金阁在他的脑海里交相来去,他即觉得一种无力的幸福感充满全身,继之又涌起一种虚脱感。“恍惚变成厌恶,变成无可名状的汹涌的怨恨。”他发出对金阁为何要把他同人生隔开的呼喊。他终于明白是金阁使他拒绝了女人,也拒绝了人生。他正是想通过对性的攫取,对女人的占有来同人生建立关系,可金阁寺作为与性对立的存在却使他在女人面前总是受挫。沟口意欲通过对美与性的占有作为进入现实生活的媒介,两者于他却始终存在于两个不同的世界里。

沟口要拥有性、拥有现实的人生,就得放弃对美的追求。在这种两难选择的境地中经过一番权衡之后,在与战后日本丑恶现实的对照中,他认识到现实是丑恶的,美是虚幻的,他要走入这个丑恶的世界与它融为一体。他就要毁灭只在他观念中存在而在现实中却是虚幻的金阁的美。他要烧毁金阁,把自己从美的束缚中解放出来,拥抱实在的罪恶、肮脏的现实。于是在作出烧毁金阁寺的决定后他似乎卸去“美”的负担。他去了妓院,第一次拥有了真正的性爱。“我第一次感到他人的世界同我如此相融无间。“在脱去衣服之后,又有无数件被层层脱去:我的口吃被脱去,我的丑陋被脱去,我的寒酸被脱去。我确实达到了高潮,我真难以相信我能品尝到高度快感的滋味。”沟口通过否定美的存在,真正地拥有了性,也真正地接触了现实人生,但他真的一劳永逸地解决了存在、性、美三者的矛盾了吗?三岛在此给我们提出了一个疑问。或许是,或许不是。

时间:在存在与美的悖论中潜行

“人类因为意识到时间而感悟到生命的存在,生命在时间里默然消逝。于是时间成为生存的根本痛苦,时间就是生命的抽象形式。”(《无边的挑战》陈晓明/著,时代文艺出版社)时间从来就是和生命、存在等本质性的事物联系在一起的。时间在《金阁寺》里是沟口存在状态的一种标识,它伴随着沟口的心理活动的展开时而凝滞、时而泛滥;时而紧迫、时而舒缓。这时间促使沟口思考瞬间的存在与永恒这样一个艰难的问题。他试图通过瞬间的存在去把握永恒。他甚至作出这样一种奇特的思考:“人之形象容易毁灭,却浮现出永生的幻影;金阁之美固定不变,却渗透出毁灭的可能。人虽脆弱而无法根绝,金阁虽顽强而可使之毁于一旦” 由此可以看出他以为瞬间与永恒的对立并不是一条定律,它是可以转换的。可以随人的信念、意志的改变而改变的。人甚至可以把两者等同起来或者使瞬间压倒永恒,战胜永恒。 金阁寺近景

金阁寺近景时间在沟口的心灵世界里是悖谬的。他也正因为意识到时间之于人的荒谬。在善、美与恶、丑的权衡中认识到善美的虚幻,从而认同恶丑的永存。他的朋友:纯洁善良的鹤川经不起现世的折磨,因恋爱而自杀。而丑恶残忍的跛腿的柏木——如他一样残疾的青年却因信奉一套惊世骇俗的作恶哲学而在现实世界中如鱼得水、优游自在。使他更不可容忍的是他们这两个极端的存在竟然也能推心置腹。时间使人心中的善恶、美丑等价值观念颠倒了。他想在对金阁寺的叩问和沉思中廓清这一现象。但金阁作为一种观念的存在对他保持了沉默。

于是荒谬产生了。“荒谬就产生于这种人的呼唤和世界的不合理的沉默之间的对抗。”(《西西弗的神话》 杜小真/译,上海三联书店)沟口恨金阁,他看透了时间的幻象,他否定善、美等价值观念,甚至以为恶就是美。他以自己残缺的躯体介入现实,同柏木一样,他要让自己被扭曲的心灵得到补偿,“他要摧毁一切,破坏一切,从施虐、亵渎和犯罪中追求瞬间的存在,为自己的生存位置定格。”(肖四新《试论〈金阁寺〉的审美观》)在存在与美的悖论中打滚,他的人格发生了分裂。观念的 “我”与现实的“我”在时间的流程中相互对立、争斗,他意识到世界之荒谬的同时,自己也成了一个荒谬的人。他决定在这样一个荒谬的世界中生活,“并从中获取自己的力量,获取对希望的否定以及对一个毫无慰藉的生活的执着的证明。”在自觉存在与美不可共存的时候,他选择了前者,事实上他也自以为拥有了后者,他烧毁了金阁寺。

但是什么力量使得沟口那么决绝地要去烧毁金阁寺呢?是不是在时间的流程中他所经历的种种境况滋生并日益强化了他的毁灭意识,或者说是死亡意识。或许在他看来“死亡并不是远离在外的某种意外灾难或不幸事件,死亡恰恰是最本己、不可替代的可能性而为它自己所固有。”(《时间与永恒》黄裕生/著,社会科学文献出版社)沟口从束缚着他的美的观念中,从他的坎坷不幸中,从他的口吃中,从他对性的占有欲的实现中,从他的存在条件中出发,是准备着以一种自以为理想的方式去从容赴死的。就在他点火焚烧金阁寺的那一刻,他梦见了究竟顶,欲在这“自己的葬身之地”中结束生命。然而那扇本可以把他引渡向死亡的门却没能打开。就在他意识到自己被这扇门拒绝的瞬间,一种强烈的求生的意志猛地惊醒。几乎没有经过犹豫他就狂奔出正在焚毁的金阁。这种舍死求生的选择是偶然的吗?或许这种对生的渴求和欲望是一直都潜隐在他的生存意志里的。而他“用以与死亡相对抗的东西,就是他对生命的坚固性,生命的不可征服、不可毁灭的统一性的坚定信念。”正如前面引文所说的:人虽脆弱而无法根除,金阁寺虽顽强而可使之毁于一旦。比起他作为一个人的存在本身,金阁寺的美就变得无足轻重了。那么时间又在其中扮演了一个什么样的角色呢。可以想见的是它仿佛是一尊命运之神,在冥冥之中度量着生存与毁灭这样令人困惑的命题。

《金阁寺》中文版不同版本封面

《金阁寺》中文版不同版本封面在《金阁寺》里,时间是自在的,也是自为的,它并没有明确的标识。我们只能看到战前、战争期间、战后等几个模糊的时间概念。它的作用不在于它本身,而在于引领沟口去认同现实,促使他实现对存在未知领域的冒险和探索。它在沟口和金阁这一对人与物的矛盾对立之中找到了自己的落脚点。战前:沟口因残疾被排斥在生活之外,把金阁作为自己所追求的美的归宿,金阁是他赖以存在的理由,是他借以躲避残酷现实的栖息地,在观念中他与金阁融为一体。战争期间:沟口见到现实中的金阁,他失望了,感到一种被他想象中“那般心驰神往的美所背叛的痛苦。”他把金阁当成了与他对立的现实的存在,于是他妒忌金阁。而随着他成了寺里的一名僧徒,他又觉得自己与金阁融为一体,心中充满了希望与幻想。

战争进入最后阶段,日本本土屡遭轰炸,现实中的金阁寺很可能灰飞烟灭。这使得它带有了一种悲剧性的美,而与他心象中的金阁重合了。它成了至美而无常的象征。“即将遭受同一灾祸同一不祥之火的命运,使得金阁和我所居住的世界处于同一元” 并因此充满了对于瞬间的生命能承受无常的毁灭的战栗和战栗中的喜悦。在这期间,时间对沟口而言成了一种揪心的等待,可他等来的却是金阁的“背叛”,它并没有毁于战火。战后的金阁所表现出来的美超脱于他心里的虚影。它无视“我”的存在,依然傲然挺立着,更加显示出它从未有过的坚不可摧的美。而且金阁日益成为他迈向人生的障碍,使他无法向人生伸手,成为与现实格格不入的懦弱的存在。 《炎上》剧照

《炎上》剧照这时,时间意识在他的心中具体化为一种焦灼和疼痛感,“我们的生存的确是在持续一定期间的时间凝固的维护下得以实现的。”他烧毁金阁寺将使人们意识到他们主观类推中的不变不灭不具有任何意义,他在认识与行动之间徘徊,他要改变这个世界,他想过杀人,杀死老师,但“那和尚头和颓软无力的恶行也还是要源源不断地从黑暗的地平线冒出。”“为了消灭对象的一次性而杀人,那是永远的失算。”当他被逐出寺院,而现实的丑恶又使得他无所适从,找不到存在的意义。他充分感到自我存在的绝望与悲哀,于是决定从死亡和毁灭中寻找归宿。时间在和他捉迷藏,它如同一只命运之手把他一步步推向悲剧的深渊。不难看出,沟口以其悖谬的行为烧毁金阁,是想以对美的反叛和超越来拥有真正的美,同时又是想以对时间的否定来驾驭时间,以瞬间去把握永恒。他以反叛的姿态让金阁超越丑恶的现实时空,在毁灭之中“保持它的神圣、纯洁和更为独特的美。”

结语

“小说不研究现实,而是研究存在。”(《小说的艺术》 米兰·昆德拉/著,上海三联书店)

小说就是“对存在的诗意的沉思” (《小说的智慧》艾晓明/编译,时代文艺出版社)

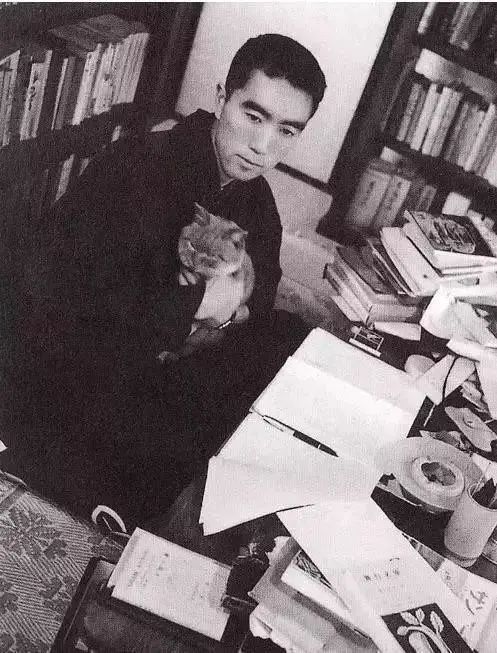

三岛更像是那种“不仅在生活的隐喻层面上感受生活,并在其中思想,用寓言的语言把感觉的思想” 表达出来的作家。在《金阁寺》这部作品里,他的独特就在于他在存在、时间、性与美等错综复杂的矛盾之中找到一条“象平滑的镜子破碎后拼合起来的生存裂缝” (《沉重的肉身》刘小枫/著,上海人民出版社)他一头扎了进去,从中发现了一种奇异的独特的美。 在书房中静坐的三岛由纪夫

在书房中静坐的三岛由纪夫在《假面自白》的扉页,他引用了陀思妥耶夫斯基在《卡拉马佐夫兄弟》中所说的一句话“美是一种可怕的东西”。或许他真是在对存在的思考中体悟到了美的“可怕”,他意识到他是在经历一个充满不可解决的道德悖论的过程。在这次对存在的未知之域的探险中,他感到了困惑和迷惘。

《金阁寺》就是这样一部充满歧义和悖谬色彩的作品,以惯常的价值观念和道德标准来解读这部作品的尝试终究是徒劳的,它的最重要的价值,或许恰恰就在于它超越了是非善恶等伦理和道德的界限,给我们展示了一种蔚为壮观的纯美的存在。正如三岛的生死爱欲是一个难解的迷,《金阁寺》这部作品以其独特的魅力必然会在不断的读解和探索中获得新的生命和意义。

原标题:《离去五十年,理解三岛由纪夫的不被理解 | 此刻夜读》