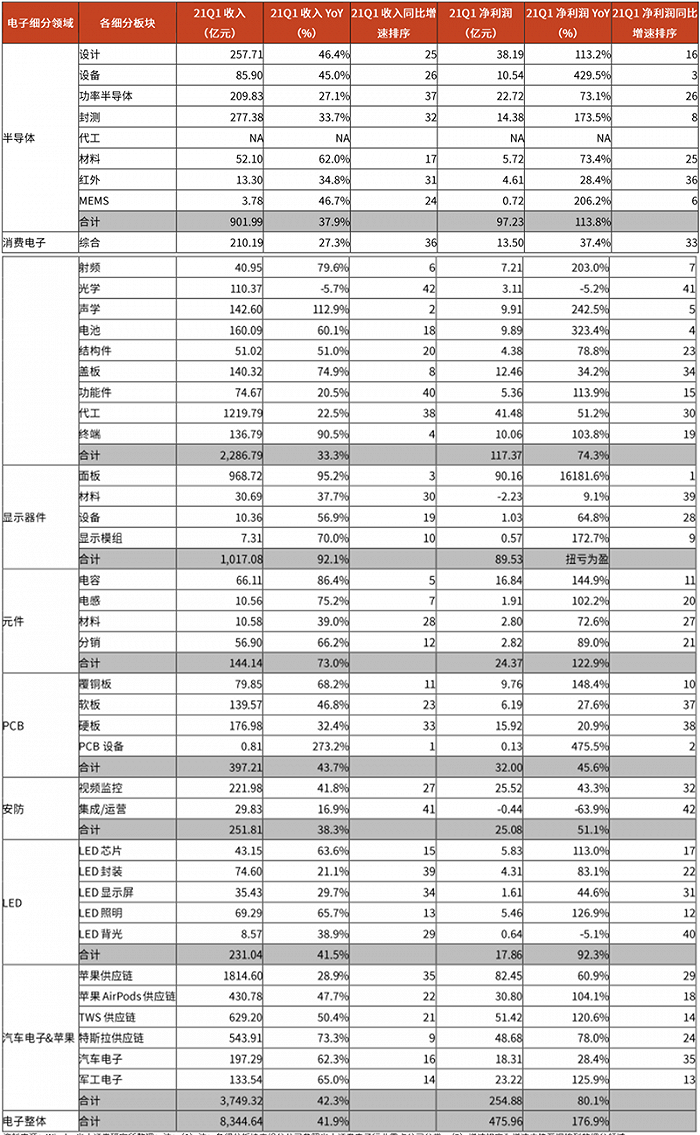

来源:赛先生

图片来自yale.edu/Michael S。 Helfenbein

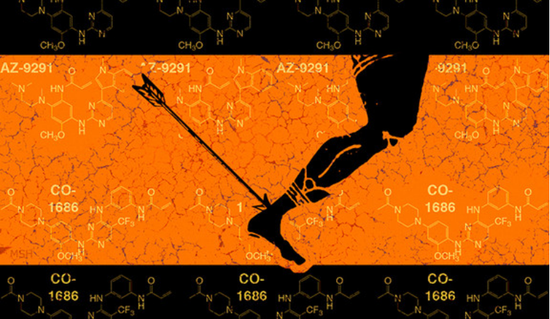

图片来自yale.edu/Michael S。 Helfenbein希腊神话中的阿基里斯作为“神二代”,母亲是海洋女神忒提斯,父亲珀琉斯虽是凡人,也自带英雄光环。

阿基里斯当年还是个宝宝,就有预言说他会英年早逝。不甘向命运低头的忒提斯便带阿基里斯去冥河接受神水洗礼。无奈冥河水流湍急,忒提斯只能紧紧捏住阿基里斯脚踵(脚后跟)将其倒插入河。阿基里斯因此练成了刀枪不入之身,然而露在水外的脚踵却成为死穴埋下祸根。难逃命运的阿基里斯还是被一箭射中脚踵轰然死去。“阿基里斯之踵”的故事广为流传,意为强大者实际上都存在软肋。

那么,对于野蛮生长的癌细胞来说其软肋又是什么?这还得从1922年开始说起。

撰文| 丁零(科普作家、生物化学博士)

责编| 叶水送

果蝇效应

一只蝴蝶在巴西轻颤翅膀,有可能引起美国德克萨斯州一场龙卷风。历史上一次果蝇的死亡,同样也产生了跨越时空的巨大效应,可谓是科学界的“蝴蝶效应”。不过该事件是由果蝇导致的,我们姑且称之为“果蝇效应”。

1922年,哥伦比亚大学遗传学家卡尔文·布里奇斯(CalvinBridges)研究黑腹果蝇杂交时,发现一个有趣的现象:同时具有两个特定基因突变的果蝇不能存活,而这其中任何一个基因单独突变却不会给果蝇带来致命伤害。

20多年后的1946年,同在哥伦比亚大学工作的西奥多·多布赞斯基(TheodoreDobzhansky)在果蝇中再次发现类似现象,于是将其正式命名为“协同/合成致死(synthetic lethality)”。

斯蒂芬·弗兰德(StephenFriend),图片来自childrenshospital.org

斯蒂芬·弗兰德(StephenFriend),图片来自childrenshospital.org小果蝇可能段位不够,合成致死概念提出后并没有引起很大波澜,之后又沉寂了将近51年,直到1997年斯蒂芬·弗兰德(StephenFriend)在顶级杂志《科学》上重新提起,并且“口出狂言”:“合成致死”理念可用于抗癌药物开发。

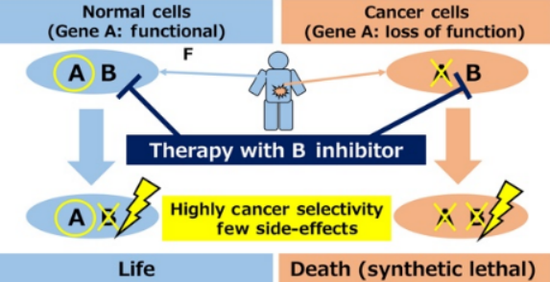

在弗兰德看来,癌细胞携带大量基因突变,如果某基因A突变了,再用药物破坏另一个类似功能的基因B,就能完美复制“合成致死”场景,让癌细胞和几十年前布里奇斯养的果蝇一样走向灭亡。对健康细胞来说基因A没有突变,哪怕药物抑制基因B,细胞也能依靠基因A存活,果然是no zuo,no die。

合成致死示意图

合成致死示意图这看似天方夜谭的想法得到不少业内科学家复议,包括Kaelin,Brummelkamp和Bernards等。道理虽然简单,将猜想变成现实总共用了整整17年。

直到2014年,全球第一个按照“合成致死”理念设计的抗癌药物PARP(多聚ADP核糖聚合酶)抑制剂奥拉帕尼才被批准用于治疗卵巢癌,随后帕尼Family卢卡帕尼、尼拉帕尼和他拉唑帕尼也先后闪亮登场。2020年,PARP抑制剂全球销售额超过20亿美元,还被克利夫兰诊所评选为“2021年度十大医疗创新”之一,稳妥妥的名利双收。

PARP抑制剂和“合成致死”理念形成完美碰撞,这冥冥中的缘分还得从几十年前一次意外发现说起。

埃尔·尚邦(PierreChambon)

埃尔·尚邦(PierreChambon)1963年,法国生物学家皮埃尔·尚邦(PierreChambon) 利用鸡肝核酸提取物研究RNA聚合酶时,无心插柳发现具有DNA聚合活性的酶,也就是本文的主角PARP。然而,尚邦当时一心关注主营业务RNA聚合酶,并没在PARP上花费太多功夫,倒是一群日本科学家作为接棒人,初步确定了PARP的化学结构。

可是,设计出类拔萃的PARP抑制剂并没有那么简单。

1971年,伦敦大学J.B。 Clark等发现烟酰胺可抑制PARP活性。1980年,Barbara Durkacz等在《自然》杂志上证明烟酰胺类似物(3-氨基苯甲酰胺,3-AB)可抑制DNA修复。然而,3-AB没有选择性,只能在毫摩尔浓度下才发挥对PARP的抑制活性。3-AB尽管没有达到临床应用的标准,但鼓舞了一大批科学家投身PARP抑制剂开发的潮流中,为和“合成致死”理论的历史汇合做好了准备。

时光荏苒,几十年寻寻觅觅后,PARP抑制剂才迎来了与“合成致死”的世纪相遇,点燃和成就了彼此:

2005年,英国两个独立研究团队背靠背在顶级期刊《自然》首次证实PARP抑制剂与BRCA1/2突变存在“合成致死”相互作用。PARP和BRCA之间究竟有什么千丝万缕的关系?这就离不开DNA修复这个知识点。

人体每个细胞每天都会经历成千上万次DNA损伤,简单分类包括单链和双链损伤。得益于人体精密复杂高效的DNA修复机制,受损DNA可及时被修复。

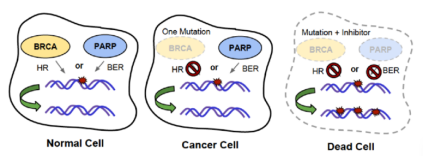

PARP和BRCA都是DNA修复的高手,PARP主要负责单链维修。当PARP被抑制剂控制后,细胞单链断裂持续增加逐渐发展成双链断裂,这个时候就需要BRCA担负起高保真精密修复(同源重组)双链断裂的重任,防止DNA不稳定导致的细胞死亡。

PARP和BRCA合成致死示意图

PARP和BRCA合成致死示意图健康细胞有PARP和BRCA这两大护法,哪怕PARP掉链子,还有BRCA保护。但癌细胞就不一样了,之前系列文章也提过,为了达到快速繁殖进化之目的,癌细胞能省则省,部分乳腺癌细胞等自作聪明干脆开除(突变)BRCA,只留下PARP来维持基因稳定。

所以,在BRCA突变癌细胞中,同源重组这条路走不通,再加上PARP功能受到抑制剂的劫持,面对大量双链断裂,癌细胞聪明反被聪明误彻底崩盘一命呜呼。

多么无懈可击的组合,科学家们总算找到了癌细胞“阿基里斯的脚踵”BRAC,于是对“致命毒箭”PARP抑制剂寄予了极大希望。

在一片欢呼声中,制药史上最大乌龙事件之一却在悄悄发酵。

制药史上最大乌龙事件之一

2009年,在PARP抑制剂选秀中,BiPar Sciences开发的Iniparib惊艳全场:相比于吉西他滨和卡铂单独化疗,Iniparib联合治疗可将转移性三阴性乳腺癌患者(TNBC)总生存期从7.7个月延长至12.3个月。由于TNBC一直是制药界的老大难问题,美国FDA迅速表态准备给Iniparib开通快速审批通道,当时各大平台也意见统一地预测Iniparib一旦上市,绝对是重磅级别的产品。

一鸣惊人前,国际药企赛诺菲已经动了心思,大手一挥抛出约5亿美金的橄榄枝,兴高采烈将Iniparib这名大将纳入麾下,于是风光地以Iniparib经纪人的身份参加了新闻发布会。

可惜好景不长,2011年初赛诺菲沮丧地宣布iniparib在三期临床中并不能延长TNBC患者生存期。由于Iniparib之前频频曝光,万众瞩目,该结果的公布几乎浇灭了整个制药行业对PARP抑制剂的热情。屋漏偏逢连夜雨,年底另一巨头阿斯利康也宣布奥拉帕尼针对卵巢癌患者的二期临床试验失败,加泼了一大盆冷水。不淡定的辉瑞和默克纷纷停止开发PARP抑制剂,辉瑞将未来的明星分子芦卡帕尼拱手相让给Clovis,默克也转手倒卖给了Tesaro。

PARP抑制剂遭遇滑铁卢第二年,梅奥诊所Anand Patel等发现Iniparib的失败竟然是一场狗血的乌龙,因为Iniparib并不是真正的PARP抑制剂!PARP抑制剂总算得以沉冤昭雪,再次回到聚光灯下。

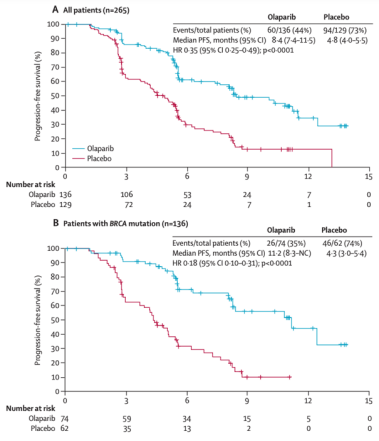

二期临床“失败”阴影下低迷不振的阿斯利康也受到鼓舞,重新分析了临床数据[15],并惊喜发现和对照组相比,虽然奥拉帕尼患者组无进展生存期(PFS)只延长了3.6个月(8.4 个月vs。 4.8个月),BRCA突变患者分组PFS却延长了6.9个月(11.2个月vs.4.3个月),于是皆大欢喜重新启动临床,也再次认证了PARP抑制剂这个法宝正确的打开方式是利用“合成致死”原理专攻BRAC突变癌症。

奥拉帕尼临床数据

奥拉帕尼临床数据赢在起跑线的阿斯利康一路披襟斩棘,顺利将奥拉帕尼捧为全球第一个上市的PARP抑制剂,用于BRCA1/2突变的卵巢癌治疗。2018年,奥拉帕尼在国内获批,成为几十年来中国第一个上市的卵巢癌靶向新药。

奥拉帕尼的征途并没有止步于此。

2018年,奥拉帕尼因为临床效果完胜化疗(PFS 7.0个月vs。 4.2个月),副作用也更小,被FDA开绿灯加速上市,用于治疗BRCA基因突变的乳腺癌患者。

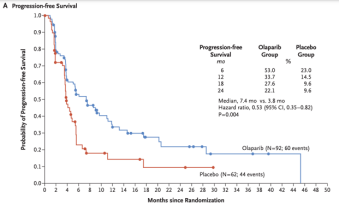

更为轰动的是,奥拉帕尼在治疗最危险肿瘤类型胰腺癌也颇有建树:奥拉帕尼可使患者PFS直接翻倍(7.4 个月vs。 3.8个月),成为第一个在胰腺癌三期临床试验有显著疗效的PARP抑制剂,给患者带来巨大福音。值得指出的是,目前仍未能确定奥拉帕尼的生存获益,留下了些许遗憾。当然临床方案中并没有设置生存获益为主要终点,这可能严重限制生存获益的可能性。

奥拉帕尼胰腺癌临床数据

奥拉帕尼胰腺癌临床数据从卵巢癌,乳腺癌,到胰腺癌,PARP抑制剂反复证实了自己在刺杀BRAC突变肿瘤的价值,也给“合成致死”做了很好的背书,未来可期。

基因配对盛典

PARP抑制剂和BRAC成功配对后,国内外大量资源投入到“合成致死”理论研究当中,以期利用更多这样的黄金组合来开发全新肿瘤药物。其中比较大手笔的是葛兰素史克(GSK)以及吉利德,在2020年“一掷亿金”分别和专攻“合成致死”的IDEAYA Biosciences以及Tango Therapeutics建立战略合作伙伴关系,摩拳擦掌挖掘下一个PARP,再创传奇。

“合成致死”配对如果换在几十年前几乎是要付出愚公移山的决心,毕竟合成致死基因比较罕见,当时的工具还停留在酵母模型,从海量突变基因组合筛选出来难度非常大,因此发展缓慢。

然而,二十一世纪初,RNAi(RNA干扰,目标是干扰特定基因的表达)技术横空出世,允许在特定致癌突变驱动的癌细胞中进行高通量筛选。但RNAi技术容易产生脱靶效应,也就是说针对基因A的RNAi,有可能误伤到基因B。导致的结果就是辛辛苦苦开发基因A抑制剂,后来发现之前产生“合成致死”效应的也许是基因B,白忙乎一场。

因此“合成致死”药物开发在RNAi时代并没有取得重大进展,零零星星有些成功案例,比如PRMT5-MTAP等CP。

数年前,一种新型的黑科技注定要打开“合成致死”研究新篇章,那就是赫赫有名的CRISPR基因编辑技术。CRISPR可以完美克服RNAi技术高误检率,提高效率和准确度,再加上大数据分析的不断发展,更是如虎添翼。CRISPR不但在“合成致死”领域大放异彩,也成就了整个生物医药新的拐点,因此当之无愧斩获了诺贝尔奖。

CRISPR先驱以及诺贝尔奖得主Emmanuelle Charpentier(左)和Jennifer A。 Doudna(右),图片来源:诺贝尔奖官网

CRISPR先驱以及诺贝尔奖得主Emmanuelle Charpentier(左)和Jennifer A。 Doudna(右),图片来源:诺贝尔奖官网技术在进步,“合成致死”的定义也一直在演化,比如近些年颇受关注的PRMT5-MTAP以及ME2-ME3组合,就不是传统意义上的“合成致死”,更准确来说叫做“旁系致死”(collateral lethality)。如果将肿瘤抑制基因比作成“机长”的话,临近基因就是“副驾”,当癌细胞撤销机长营业执照(基因缺失)时,往往也会捆绑开除副机长,“旁系致死”就是找到能和副驾配对的基因,作为药靶。

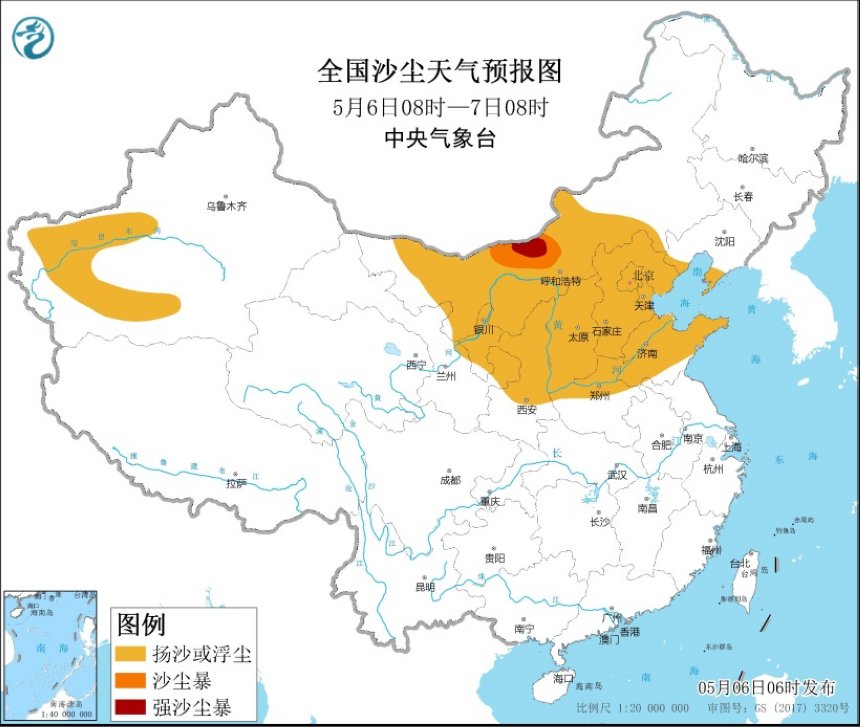

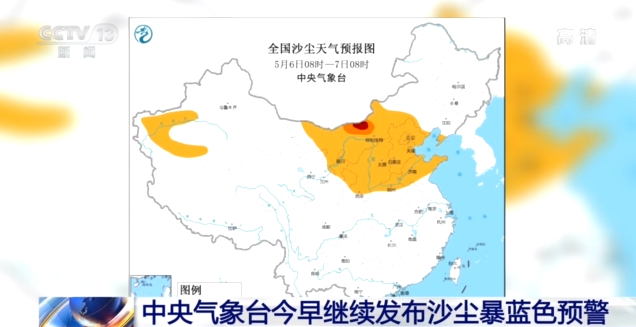

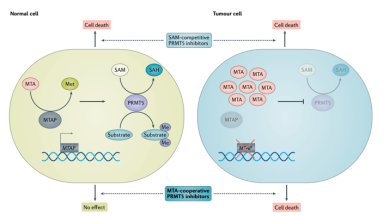

放到PRMT5-MTAP场景,MTAP是肿瘤抑制基因CDKN2A的副驾,而副驾缺失的癌细胞(所有癌症中约有15%MTAP缺失,胶质母细胞瘤和胰腺癌高达50%和25%)对PRMT5有明显依赖性,因此PRMT5抑制剂就成为专攻MTAP缺失癌细胞的新一代靶向药物。

自从2016年发表在《科学》杂志上的报道公开PRMT5-MTAP这对新组合后,各大药企争先抢后进入赛道,比如Agios的AG-270,IDEAYA Biosciences的IDE387,Mirati MRTX9768,PrecludeTherapeutics 的PRT543,以及辉瑞PF-06939999等,在刚过去的2021年AACR肿瘤年会上频频出镜。

PRMT5-MTAP旁系致死机制

PRMT5-MTAP旁系致死机制虽然前景无量,PRMT5抑制剂设计门槛很高,最理想的抑制机制是能和MTAP缺失引发的MTA聚集有协同作用,这样才能更好区分正常细胞和癌症细胞。可以想象,找到配对基因只是万里长征第一步。

结语

近一百年前,首次在果蝇中发现“合成致死”现象,彼时没人能预想一个世纪后,“合成致死”对癌症疗法如此深远的影响。

2003年人类基因组计划完成,随后测序技术的发展加速了对人类肿瘤的分析,使得第一代癌症靶向疗法蓬勃发展,期间诞生了靶向酪氨酸激酶、BRAF、HER2、EGFR等一批明星药物。

然而,并非所有和癌症相关的基因都可以成药,部分可通过PROTAC技术解决(参考阅读:癌细胞大杀器,20年浮沉练就“化骨绵掌”击退肿瘤),但癌症突变中有一半是肿瘤抑制基因的缺失,比如BRCA、RB1、TP53等。好比无法叫醒一个装睡的人,靶向缺失的基因也格外挑战。

靶向疗法遇到瓶颈时,肿瘤免疫疗法刚好登上历史舞台,因其出色临床效果抢走了靶向疗法的风头。但“合成致死”为间接靶向肿瘤抑制基因提供了新思路,又有CRISPR基因组筛选技术的加盟,靶向疗法有望重回江湖再次驶航。