来源:中国科普博览

最近,印度的新冠疫情急剧恶化,引发了国际社会的普遍担忧。与此同时,疫苗研发和接种速度尚不足以遏止新冠病毒的传播,各国都在用不同的方式加速疫苗研究进度。

早在2020年5月,一种颇具争议的试验方法就在全球科学界、医学界和各大媒体报道中备受关注:让少数健康的志愿者感染病毒,加快新冠疫苗临床测试。

相信不少人看到这则新闻都会怀疑自己的眼睛:人体试验??感染病毒?加快疫苗测试?明明很多新冠疫苗都上市了!我是不是看错了?

不,大家没看错。

据了解,2021年2月,伦敦帝国理工学院发布公告称,英国临床试验伦理委员会已批准了一项新冠病毒“人体挑战试验”计划。这意味着英国成为了世界上第一个进行新型冠状病毒“人类挑战”研究的国家。

最新报道显示,该研究分为两个阶段,第一阶段在2021年4月开始:为了确定病毒的最低剂量;第二阶段预计夏天开始:所有参与者将被感染第一阶段建立的标准剂量的病毒。

护士正在准备新型冠状病毒疫苗剂量(图片来自CNBC新闻报道)

护士正在准备新型冠状病毒疫苗剂量(图片来自CNBC新闻报道)也就是说,在你看到这篇文章的时候,英国已经开始这项实验了。

什么是人体挑战研究?

人类挑战研究,也被称为受控人类感染试验(CHIM,Controlled human infectionmodel),是一种针对疫苗或其他药物的临床试验,让研究对象受控制地暴露在感染因子,例如细菌或病毒等病原中,以更好地了解人类疾病、它们是如何发展和传播的,并找到预防和治疗它们的新方法。

以研究病毒为例,一个典型的挑战研究一般包括三个步骤。

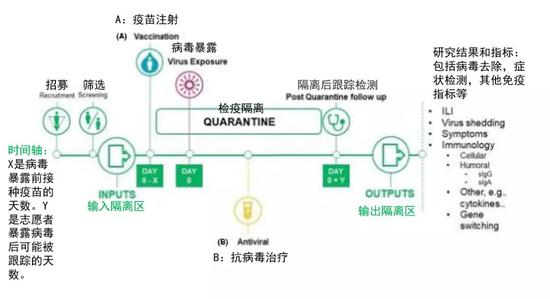

人类挑战实验的时间轴。志愿者招募后开始隔离,有两种治疗方案;A抗病毒药物接种/预防或B抗病毒药物治疗。研究结果总结在右边。0天代表疫苗注射当天算起,X是病毒暴露前接种疫苗的天数。Y是志愿者暴露病毒后可能被跟踪的天数。

人类挑战实验的时间轴。志愿者招募后开始隔离,有两种治疗方案;A抗病毒药物接种/预防或B抗病毒药物治疗。研究结果总结在右边。0天代表疫苗注射当天算起,X是病毒暴露前接种疫苗的天数。Y是志愿者暴露病毒后可能被跟踪的天数。大家可以看上面这张图。第一步是筛选出一批健康的志愿者,把他们隔离起来,并使用正在进行试验的疫苗或药物;第二步是让使用了疫苗或药物的研究对象鼻内接种最低感染剂量病毒;第三步是持续观察研究对象的免疫反应,身体状况,决定这款疫苗或药物是否继续研发,如何继续研发。

大家可以想象下这个试验:简单地说,就是接种完新冠疫苗后,将你隔离起来,然后让你暴露在有新冠病毒的环境中,持续观察你的情况,再根据你的情况对这款疫苗或药物进行改进,或者是终止研发。

虽然都有“人”,但人类挑战试验与疫苗三期临床实验大不相同

可能有人看到这说,疫苗的研发中,不是也有人体试验吗?

确实,一般,药物临床试验分为I、 II、 III、 IV期。III期临床试验就是治疗作用的确证阶段,也是在人体做实验。

这里我们必须说明,虽然同样以人类作为试验对象,但是人类挑战试验和疫苗的三期临床实验并不相同。

第一,人数不同。

疫苗三期临床实验一般是几千上万人大规模接种,接种者在自然环境经过一段时间后,再检测疫苗的保护率。比如,我国科兴新冠灭活疫苗在巴西和土耳其进行的大规模双盲实验(科兴在巴西的试验,招募近13000名受试者,一半接种疫苗,另一半接种安慰剂)就属于这类实验。

而人类挑战试验的参与人数则少得多。为了满足临床统计显著性和与公共卫生相关的变化,人类挑战研究参与人数经过严格计算,通常控制在数十人,不会超过一百人。据英国报道,首次新型冠状病毒人类挑战试验将使约90名18-30岁的志愿者“在安全可控的环境中”接触新型冠状病毒。

第二,前提不同,安全性不同。

为什么三期临床实验能在人体大规模开展?因为它有个大前提,就是所接触的疫苗是安全的,只是想要了解有效度,了解在更大人群中的表现。

而人体挑战试验中所使用的疫苗或药物,其安全性现在还根本是个黑盒子,我们并没有了解。

第三,一个在自然环境中,一个会主动接触病毒。

疫苗三期临床实验中,受试者不会隔离,不受人为干扰,处于自然环境中;而人体挑战试验中,参与人员会被故意暴露在病毒中。

此刻你可能已经满头问号,这和细菌战中的人体试验有何不同?在人类漫长与疾病斗争的历史上,这类伴随伦理风险的试验是何时被允许的?又是在什么情况下被允许的呢?

天花、死亡与滥用:早期人体挑战实验

其实,人类挑战研究已有近300年的历史。

早在18、19世纪传染病肆虐,医生对传染病的经验认知大都从对其自身和他人的试验中获得。在尚不完善的医疗条件和病理知识体系限制下,他们的研究在了解传染病的起源、病程和传播等方面做出了杰出贡献。

爱德华·詹纳(EdwardJenner)是最早报告人类实验性感染的人之一。1796年,他用牛痘患者的脓疱,给他的邻居詹姆斯·菲普斯接种,测试了接种人类天花疫苗的效果。

爱德华·詹纳将牛痘液注入詹姆斯·菲普斯的手臂,然后让他接触天花病毒

爱德华·詹纳将牛痘液注入詹姆斯·菲普斯的手臂,然后让他接触天花病毒从本质上讲,病原体的接种是一种伤害个体的行为,与《希波克拉底誓言》背道而驰。这样的实验可能会有严重的破坏和失控的风险。当疾病状态被触发时,实验性感染可能变得不人道,甚至是犯罪。

19世纪末,著名德国细菌学家阿尔伯特·奈瑟(Albert Neisser)在未经妓女和孤儿同意,将梅毒患者的血清用于测试梅毒疫苗。

1931年,德国吕贝克,一起受污染的结核病疫苗导致77名儿童死亡。

两年后,阿道夫·希特勒上台了,纳粹医生肆无忌惮地开始了人体实验。

二战结束后,纳粹成员于1945年11月20日在德国纽伦堡接受审判,其中关于不道德医学实验的审判催生了《纽伦堡法典》。法典第一条便陈述了“人类主体的自愿同意是绝对必要的”这一重要原则。

1974年,美国成立了医学伦理委员会,负责制定涉及人体试验的监管法规。医学伦理委员会是独立机构,多个国家都有类似独立机构负责保护受试者的人权和福利。

伦理完善与风险阈值:现代的人体挑战实验

伴随试验科学程序发展的,就是试验伦理控制的发展。我们反复强调,这种以“人”作为试验对象的实验需要被极其严格的伦理监管程序所管控。历史上无数个教训,和当下科学伦理的红线都时时刻刻的提醒我们:不能跨越雷池半步!

在今天,所有人体挑战实验都受到严格法律法规的约束,核心文件是《赫尔辛基宣言》。宣言最初在芬兰赫尔辛基通过,此后经过七次修订。

它明确指出,对实验主体利益的关注必须始终先于科学和社会的利益。它被广泛认为是人类研究伦理的基石,凌驾于任何国家或地方法律或法规之上。

1975年8月,签署赫尔辛基协议的各国元首,图中左三为时任美国总统杰拉尔德·福特。图片来自维基百科

1975年8月,签署赫尔辛基协议的各国元首,图中左三为时任美国总统杰拉尔德·福特。图片来自维基百科据文献统计,自1900年以来,约有23,307名志愿者参与过类似试验,涉及研究的病原体高达60多种(包括疟疾、流感病毒和伤寒等)。人类挑战研究在研制预防霍乱、伤寒和疟疾的疫苗方面发挥了核心作用,并对流感和登革热疫苗的发展作出了贡献。

图五:1952-2015年间参与人类挑战研究的病原体类型与受试者数目统计表

图五:1952-2015年间参与人类挑战研究的病原体类型与受试者数目统计表细心的读者可以发现,上表中的病原体诱导感染并迅速出现可耐受症状(如发热,腹泻等)。

这些疾病要么是具有自我限制性,也就是说无需治疗即可治愈;要么是通过充分治疗,能被彻底治愈,病毒能被完全根除。

大家可以想一下,新冠肺炎目前是否满足这两个条件中的任何一个?很明显,一个都不满足。

因此,英国的这项人体挑战试验违背了《赫尔辛基宣言》。

不仅如此,为了保护参与人体挑战实验的志愿者,科学界给他们被允许面临的生理风险设置了阈值。

第一个是最小风险阈值,即参与者受试的风险不应超过日常生活或日常经历的风险。

但研究者发现最小风险过于限制,于是提出了另一个阈值:在任何情况下,该研究都不会让志愿者面临不可逆转、不可治愈或可能致命的感染风险。这一门槛旨在保护研究志愿者免受严重风险,同时允许进行重要的研究。

大家再想一下,英国的这项人体挑战试验,符合这一阈值吗?

英国人体挑战试验进行了哪些伦理审查?

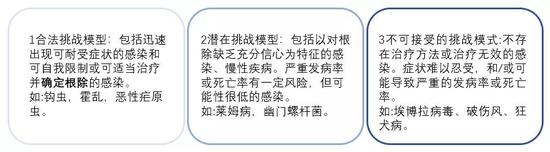

根据受试风险,人类的挑战性感染分为三类:

图六:人类挑战模型的分类

图六:人类挑战模型的分类第一类模型是合乎伦理的,在相关文献中没有争议。第二类在一定条件下是可以接受的,应当根据实际情况被讨论,那么哪些细节应当被讨论呢?伦理委员会又以什么标准进行审查呢?

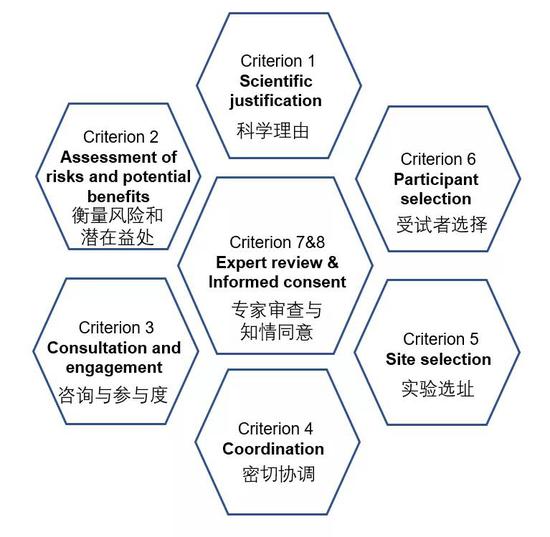

笔者查阅了世界卫生组织就此次英国伦理审查的文件,一共有八项标准被讨论,如下图。

图七:世卫组织2012年5月的文件《COVID-19人类挑战研究的伦理可接受性关键标准》为科学家、研究伦理委员会、资助方、政策制定者和监管机构在审议抗击COVID-19中涉及人类挑战的研究时提供了指导

图七:世卫组织2012年5月的文件《COVID-19人类挑战研究的伦理可接受性关键标准》为科学家、研究伦理委员会、资助方、政策制定者和监管机构在审议抗击COVID-19中涉及人类挑战的研究时提供了指导英国现在既然能获得实验许可,就说明八项标准都得到了由卫生研究管理局召集的专门研究伦理委员会的审查批准。

目前,100多个候选新型冠状病毒疫苗正处于开发的不同阶段,少数候选疫苗正进入早期临床测试。在正常情况下,一个疫苗从开始到完成平均需要10年,在国际科学和监管努力与协调下,可以缩短到18个月,但这依然不够。

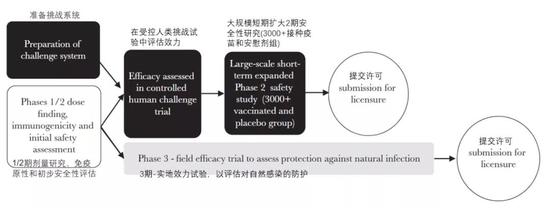

人类挑战研究将有助于迅速排除无效疫苗,还可以避免浪费时间和节省用于不成功的候选疫苗的大规模II/III期研究的数百万美元,这是支持者推动这一方案所谓强有力的理由。

图八:与常规的3期临床试验途径(灰色)相比,通过对照人体挑战试验和评估短期安全性的大型研究(黑色),申请许可的时间可能会提前很多

图八:与常规的3期临床试验途径(灰色)相比,通过对照人体挑战试验和评估短期安全性的大型研究(黑色),申请许可的时间可能会提前很多那么,这么做的益处确实大于风险吗?

首先,我们很难量化参与者的绝对风险,讨论这个问题实际上意义不大。

其次,虽然研究项目也征询了公众的意见,而且一项针对57名年龄段为20-40之间的群众进行的意见调查显示,公众在很大程度上是支持的。但考虑到公众很难深度了解科学研究和人体挑战试验的复杂程度,这也不应该成为推动试验的主要原因。

最后,挑战研究由一个专门的独立委员会进行审查,调查人员和当地伦理委员会定期磋商,包括在研究进行之前和期间,特别是在风险相关数据更新的时候。

总得来说,虽然这项试验经过了伦理审查认可,但我们仍然不能确定它的益处确实大于风险。

结语

现在,全世界的人们都在与时间赛跑:在新冠疫苗的研究、推广期间,无数的生命正在消失。

但是,监管机构和伦理学家一致认为,如果疫苗开发进展更快,就没有必要进行挑战性的研究,没有必要开展人体挑战试验。

德国医学伦理委员会协会主席Joerg Hasford在《英国医学杂志》(BMJ)上发表的文章中指出,这无疑是一项危险的研究。挑战试验不为参与者提供任何直接利益。新型冠状病毒肺炎的有效治疗方案几乎没有——如果有人在感染后病情严重,当然也没有万无一失的解药。

爱尔兰都柏林大学和美国迪尤肯大学的科学家则联合发表文章认为,研究界不能允许任何道德上的例外或捷径,特别是在涉及新冠病毒的研究时。要坚持现有的研究伦理准则,个人原则的优先级是最基本的。

加拿大生物伦理学研究主席,也是本次实验世卫组织审查文件撰写者之一的查尔斯•韦杰(Charles Weijer)认为,这种主动行为是危险的、不合理的,而且英国尚未透露迄今为止收集到的任何结果的进一步细节。

《美国国家科学院院刊》刊发了一篇由约翰斯·霍布金斯大学Jeffrey P等教授撰写的评论。文章称,任何针对新冠病毒的人体挑战试验都是不道德的,并指出这样的试验不被科学界接受,风险和收益平衡也太不确定。试验还可能进一步破坏社会公众的信任,加剧人们对现有疫苗的不信任感。

我们敬佩参与者的勇气,他们在没有压力或胁迫的情况下冒险,让公共卫生安全最终获益。乔治城大学、罗格斯大学、约翰·霍普金斯大学研究人员共同调查了的近2000名潜在新冠病毒人体挑战试验志愿者。结论指出,绝大多数人的动机是帮助他人,但他们可能存在经济脆弱或对风险的低估。

正如这些学者们所说,开展新冠病毒的人体挑战研究既不合理,也不道德。在应对这一流行病的关键时刻,这样做实在弊大于利。

回看人体挑战研究先驱者们经历的过往,每一条法规制度背后都是生命的代价。而在今天,研究人员即使再谨慎,也仍可能会因为走得太远,给人体挑战试验这一领域带来隐患。

但是在有其他解决方法的情况下,依然进行人体挑战试验,英国研究者们的选择还是让人费解。也许只有多年后进行回溯时,我们才能更客观、全面地评价此次挑战研究的功与过,但至少在今天的我们看来,无论是新冠疫情的防控,还是疫苗的研发,他们都曾有过很多机会,最终却走上了最具争议的一条路,想想实在令人感慨。