原标题:杜拉斯的激情和波伏瓦的批判:当女性作家面对创作、历史与爱情

我们是否有可能对比杜拉斯与波伏瓦?华东师范大学法语系教授、外语学院院长袁筱一将二者的关系类比为加缪和萨特,“杜拉斯是完全的无产阶级,而波伏瓦是一个学院派”,虽然同在一个群体当中,细看两位作家却大有不同。

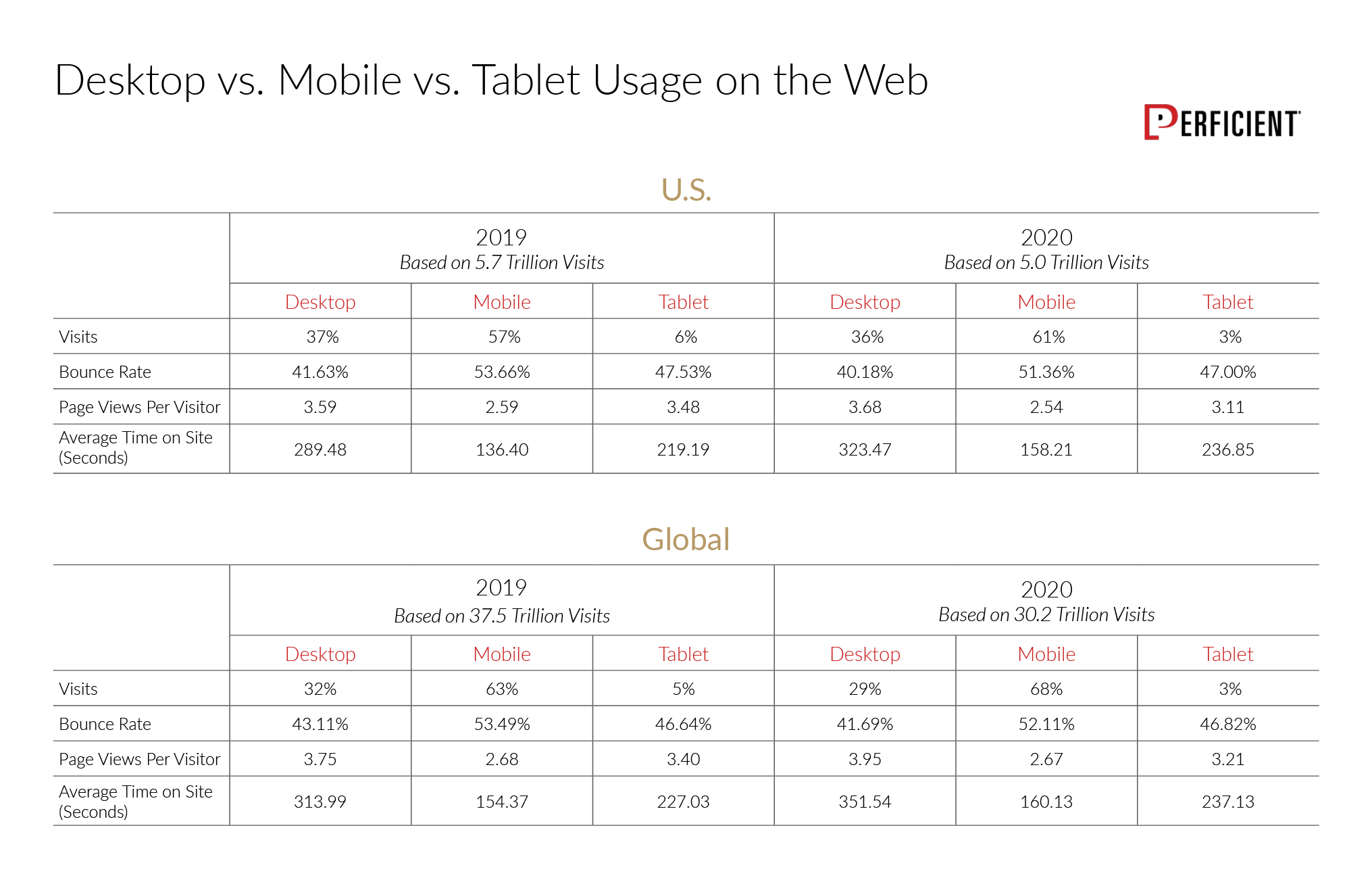

华中科技大学出版社的“女性天才”系列日前推出了玛格丽特·杜拉斯与西蒙娜·波伏瓦两部评传,分别由南京大学法语系教授黄荭与华东师范大学法语讲师沈珂执笔。日前,上海朵云书院举办了一场题为《女性与写作:波伏瓦VS杜拉斯》的活动,袁筱一、毛尖、黄荭、沈珂一同讨论了她们眼中的杜拉斯和波伏瓦。她们谈到了前者的决绝与激情、后者的理性与严肃,杜拉斯冲击并鼓舞了她们的青春岁月,而波伏瓦为她们的女性知识分子生涯指明了方向。

《玛格丽特·杜拉斯:写作的暗房》与《西蒙娜·德·波伏瓦:书写与存在》

华中科技大学出版社 2021年

“女性天才:生命、思想与言词”(Female Genius:Life,Thought,Words)系列是一套原创女性思想家传记丛书,由国内女性学者创作、书写西方天才女性思想与生活。丛书第一批四种,分别是《弗吉尼亚·伍尔夫:永恒的英伦百合》《苏珊·桑塔格:大西洋两侧最智慧的人》《艾丽丝·沃克:妇女主义者的传奇》和《玛格丽特·阿特伍德:加拿大文学女王》;此次分享会推介的两部书属于此系列第二批,还有两本分别是《西蒙娜·薇依:为万般沉默放行》和《汉娜·阿伦特:爱、思考和行动》。

杜拉斯为要对冲的青春期提供了全部的方法论

在袁筱一和毛尖的回忆中,她们都曾从杜拉斯的影响里“及时抽身”。袁筱一说,“大学时会觉得你的命运有可能像杜拉斯那样,后来还是想像波伏瓦一样做一个学者。”青春期的毛尖阅读杜拉斯,一度沉迷,后来把杜拉斯的书全部推到书架深处,前面用加缪的书挡住。“杜拉斯是一个高龄少女,她的少女感那么强烈,她怎么不成长呢?(笑)”毛尖在活动现场笑说,“黄荭的生活和工作外貌相对波伏瓦一点,但杜拉斯对你有着强有力的笼罩。就像一场豪赌,你把最美好的青春岁月都花在她身上,简直是疯了。”

毛尖试图提出的问题是,杜拉斯到底是不是一个书写爱情或者诋毁爱情的作家。“《情人》里有爱情吗?看《情人》就是看一部爱情小说,少女不爱那个男人,但反反复复就在写爱情,就像我们看张爱玲的《倾城之恋》,范柳原和白流苏互相给对方挖坑,但选中国现当代十部爱情小说可能会把《倾城之恋》放进去。所以,作家到底用什么方式将这个故事变成了爱情小说?”毛尖提出了这样的疑问。“杜拉斯一生反反复复地写爱情,但没有我们想象中的卿卿我我或者特别激情的时刻,最后,爱情都是没有实现过的,充满着交易。杜拉斯怎么能将反爱情的故事变得这么爱情?”

《情人》

[法] 玛格丽特·杜拉斯 著 王道乾 施康强 译

上海译文出版社 2019-4

黄荭回应认为,我们可以从历史演变的角度考察《情人》到底是如何生成的。2006年出版的《战争笔记》事实上是《情人》的第一个版本,是杜拉斯在二战和战后初期(1943-1949)断断续续写的随笔,在其中可以找到与《情人》吻合的信息。比如情人叫Leo,是安南人,非常有钱,开豪车,又喜欢她;不同的是,这个Leo又丑又笨,完全不是之后电影里梁家辉的形象。黄荭说,第一个版本好像完全无关爱情,写的只是十五岁的少女有人爱,有人给她最初的朦胧向往,但这个男人要亲吻她时,她无比厌恶。后来又有了1949年的版本《抵挡太平洋的堤坝》,讲的是母亲抵抗殖民地政府官僚,无比绝望地对抗人生、拉扯三个小孩的故事,她跟情人的关系更多也是交易,情人送她粉盒,唱机,带她去城里玩,问她喜欢哪个戒指,她说喜欢最贵的,所以《情人》第一个和第二个版本的爱情都是“我只喜欢你的钱”。到了80年代,在作家纷纷开始写自传和回忆录的背景下,又产生了“自撰体”的《情人》;1991年的版本可以看作对这个版本的升级——情人更英俊更高大,自传也完全变成了虚构。1984年时杜拉斯对这段感情的定义是一段糟糕的爱情,“我想要你的钱,但你的人我也想要,”而在1991年版本里又重新回顾了这段爱情,认为当时是爱而不自知的,这种感受想必会击中一大堆少女和成年女性。

黄荭还谈到,杜拉斯拍了很多没有观众的电影,她在电影中体现出的先锋和决绝是非常吸引人的。专业研究影视的毛尖回应说,她不要看杜拉斯的电影,“杜拉斯认为电影是资产阶级把无产阶级休闲时间抢占掉的产物,所以她要把作为资产阶级休闲工具的电影抢救过来,但抢救是抢救过来了,电影没有观众了。”毛尖说,这就是杜拉斯决绝之处,她有特别的激情在其中,用一种把自己摧毁的方式进入小说、电影和爱情。她注意到,杜拉斯说话是很可怕的、“往死里说的”,比如“如果不是写作,我会是一个妓女”——这正是她让读者,尤其是青春期的读者,难以抗拒难以抗拒的地方。“我们的青春期不就是要把自己浪费掉吗,就要和父母对冲吗。杜拉斯为要对冲的青春期提供了全部的方法论。她身上有一种过于摧毁人的青春性。”对于毛尖的这一评价,袁筱一也认为,杜拉斯的激进生存方式是活生生的,人们可以感受到这种力量。

波伏瓦重新看待女性作为普遍意义上的人的意义

杜拉斯让人沉迷和代入,而波伏瓦的任何作品都不会有代入感,袁筱一如此对比两人写作,波伏瓦是一个学院派,她的那句著名口号“女人不是生成的,而是变成的”背后有着漫长的推理过程,并不是从战斗中得来的经验。她认为,波伏瓦并不是一个斗士,她的战斗精神还不如杜拉斯强烈,“她是一个学者,她的起点非常简单,那就是,你想要批判什么,便首先要了解什么,《第二性》就是这样一个例子。”

沈珂也介绍道,《第二性》有着极其广泛丰富的历史事实,甚至比论述本身要重要。比如说《第二性》的历史事实不仅基于她自己所处的法国中产阶级妇女的生活状况,还包括她在美国贫民窟见到的黑人妇女的生存情况,而黑人妇女的状况又激发了她关于女性问题的种族视角。沈珂在活动中提到,“黑人女性遭受的是双重压迫,对于种族压迫的反抗是激烈的,而在面对性别压迫时,她们成为了男性的同谋:她们非常享受男性在身体上的防护、经济上的供养,基于这样的认识,波伏瓦重新看待女性作为普遍意义上的人的意义。”

《第二性》

[法] 西蒙娜·德·波伏瓦 著 郑克鲁 译

上海译文出版社 2014-1

黄荭补充说,波伏瓦外号“河狸”是非常恰当的,河狸生活在水边,会衔木头树枝,她就像河狸一样擅长收集材料,自我建构。“1955年波伏瓦来到中国,40天里只是浮光掠影走了一圈,上了天安门城楼,但回去可以花好多年的时间收集资料写《长征:中国纪行》。后面她写《美国纪行》也是一样。”

沈珂谈到,与杜拉斯总是谈论爱情形成对照的是,人们认识波伏瓦的起点通常是爱情,而爱情并不在波伏瓦的人生中占据特别重要的位置,“我们经常是首先认识萨特,再认识波伏瓦,再关注到她的作品。”她说,波伏瓦是标准的好学生,她的人生中最重要的事件之一是好友扎扎的死亡。在波伏瓦的回忆录里,扎扎与她有着深厚的友谊,扎扎出身优渥、聪慧有趣,后来在爱情上遭遇了软弱的哲学家梅洛·庞蒂,最终遭遇了死亡的结局。扎扎的死亡让波伏瓦看到了资产阶级淑女的幻想的破灭,这是波伏瓦对爱情的第一次幻灭,自此她开始追求自我和自由。沈珂评价波伏瓦是一个有野心的女人,很早希望成名,她当初花费了很大心力写作《女宾》,以为可以获得龚古尔文学奖。黄荭也补充说,“十五岁时波伏瓦就要立志成为著名作家,重要的不是作家而是著名,因为不著名,别人不会关注你的成长,不会关注你的成为的过程。”

袁筱一说,对波伏瓦的阅读更多是对她身后的群体和20世纪法国的阅读,借由她的评传可以打开法国20世纪的大门。“20世纪我们也经历了几波女性主义运动,但到今天,女性生活的状况也不见得更好,这就是很值得玩味的事情,究竟是哪里出了问题,还是文字的力量不够?20世纪的世界没有走向更好,不仅仅是对女性不够友好——波伏瓦的立足点是最简单的但却是必不可少的。”