出品:新浪科技《科学大家》 中信新思

作者:索尔·汉森(Thor Hanson)

作者简介:美国自然文学奖得主、《纽约时报》畅销书作家。

如果从一个写着“毒药”的瓶子里喝很多药水的话, 你迟早会受害的。

——路易斯·卡罗尔(Lewis Carroll), 《爱丽丝漫游仙境》(Alice’s Adventures in Wonderland,1865)

在小说中,当伦敦即将发生惊险事件的时候,浓雾总是会笼罩整座城市。在《雾都孤儿》(Oliver Twist)中,浓雾遮蔽了抢劫和绑架行径。在浓雾的掩盖下,吸血鬼德古拉(Dracula)来找米娜·哈克(Mina Harker),而在《四个签名》(The Sign of Four)中,当决定性事件发生之前,夏洛克·福尔摩斯(Sherlock Holmes)看到街上的浓雾打着旋。 但在 1978年9月7日,当乔治·马可夫(Georgi Markov)停好他的车,开始朝滑铁卢桥(Waterloo Bridge)走去的时候,清晨的阵雨已经停了,天空放晴,阳光明媚。假如那天有雾,马可夫很可能把防风夹克留在衣橱里,穿一件大衣或者至少穿一条更厚一些的裤子出门。其中任何一种情况都有可能挽救他的性命。

在家乡保加利亚,马可夫的小说和剧本使他成了著名的文学明星,一位集社会精英和政治精英于一身的人物。他甚至和总统一起打过猎。自从投奔了西方国家以后,他掌握的内部消息帮助他精准而尖锐地 评论铁幕(Iron Curtain)之后的镇压。他在自由欧洲电台(Radio Free Europe)主持一档每周一次的节目,他也为英国广播公司(BBC)工作,一个致命的下午,他正在去英国广播公司上班的路上。马可夫知道,他的言论已置他于危险境地,他甚至收到过几次死亡威胁。但相对来说,他是一个小人物——没有人预料到他会是一次密谋中的攻击目标,更没有人想到这次密谋日后成了冷战中最出名的一次谋杀。而且,也没有人预料到这次谋杀的武器如此反常,就连他的遗孀都无法相信是这样一件东西杀死了他。

经过桥南侧的一座公共汽车站时,马可夫感到右大腿上突然被刺了一下,他转过身看到一个男人正弯腰捡起一把伞。那个陌生人向他小声道歉,搭乘一辆附近的出租车离开了,消失得无影无踪。当马可夫回到办公室后,他发现腿上有一丝血迹和一个很小的伤口。他把此事告诉了他的一位同事,但之后他就把这件事抛到了脑后。然而,当天深夜,他的妻子发现他突然发起高烧。他把自己在公共汽车站遇到陌生人的事情告诉了他的妻子,他们开始怀疑——难道他是被一把有毒的雨伞刺伤了?而事情的真相更加离奇。

“那把雨伞枪是苏联情报机构克格勃(KGB)的实验室发明的,相当于Q先生的实验室。”马克·斯托特告诉我,他还提到了因詹姆斯·邦德(James Bond)系列电影而出名的、制造各种间谍器具的虚构车间。不过,虽然会爆炸的牙膏和会喷火的风笛在好莱坞(Hollywood) 很有市场,但在现实的间谍行动中,有毒的武器是很罕见的。“技术含量总是很低,”斯托特继续说道,“一个人开枪射杀另一个人,或者一颗炸弹爆炸。在那个时候,雨伞枪以及它发射出的小子弹,是工程学上的巨大成就。”

我打电话给马克·斯托特询问有关马可夫案件的情况,因为他担任过三年国际间谍博物馆(International Spy Museum)首席历史学家的职务。这样一个工作头衔印在名片上看起来十分了不起,但这个头衔还使他有机会接触到雨伞枪的一个复制品,制作者是制造了原来那把雨伞枪的克格勃实验室的一位退伍军人。这个复制品陈列在博物馆中一个叫作 “间谍学校”(School for Spies)的展区,在那里,它与克格勃的另一个发明陈列在一起——单发射击的口红手枪。当我与他交谈的时候,他已经转到一个更为传统的学术岗位上了,但他依然对特工世界表现出极大的热情。“那把伞使用了压缩空气,和BB枪完全一样。”他急切地解释道。我能听到电话那头他的办公椅发出的吱吱声,想象得出他坐在椅子上在办公室里转来转去,停下来仰靠在椅背上思索。“但它是为了超短射程而设计的,1英寸,最多2英寸。在马可夫的案例中,他们差不多是把伞顶在了他的腿上才射击的。”

然而,对于1978年的病理学家们而言,他们无法求助于任何间谍博物馆或者历史学家。他们的病人不久后死在伦敦的一家医院里,死因似乎是严重的血液中毒,但他们无法合理地解释他的症状。尸检报告提到了他的大腿上有一处红肿的针刺小孔,但它看上去就像昆虫叮咬的痕迹,而不是刺伤。而留在他体内的神秘的小子弹十分微小,技术人员们没有理会它,以为那是X光片上的一个污点。假如另一位持不同政见的保加利亚人没有遭遇类似的事件,那次调查很有可能就此停止。那位保加利亚人在巴黎的凯旋门(Arc de Triomphe)附近遭到攻击,但经过短暂的不适后就恢复了。这一次,医生们注意到他所提到的刺伤,他们很快从他的腰背部取出一粒银灰色的小珠。由于他当时身着一件厚毛衣,子弹没有穿透肌肉周围的结缔组织层,大多数毒素并没有散布开来。伦敦的法医立即重新检查了马可夫的尸体,从他腿上的伤口中找到了一粒相同的子弹,谨慎地得出了为世人所熟知的谋杀结论:“我丝毫看不出这是一场意外。”

对公众而言,马可夫谋杀案使詹姆斯·邦德的幻想世界一下子变成了现实——同一年,电影《007 之海底城》(The Spy Who Loved Me)成为历史上票房最高的英国电影之一。对调查者而言,这个案件留下了两个无法解决的大问题:拿伞的人是谁?还有——英国情报机构(British Intelligence)和美国中央情报局(CIA)都渴望查明的事情——什么样的毒药可以以如此小的剂量致人死亡?第一个问题仍没有答案。苏维埃叛逃者后来证实,克格勃向保加利亚政府提供了雨伞和小子弹,但关键的细节依然模糊,也没有人因犯下那个罪行而被捕。不过,在解决那个毒药难题的过程中,一个由病理学家和情报专家组成的国际团队得出了 一致意见。经过几周细致的法医分析,他们得出了自己的结论,在此过程中,一些药理学家、有机化学家以及一头重 200 磅(9公斤)的猪都做出了自己的贡献。

第一个挑战在于确定究竟有多少毒素进入了马可夫体内。从他大腿中取出的这颗小子弹直径不到 0.05 英寸(约1.5毫米),小子弹上有两个细心钻出的小洞,两个小洞的总容量估计为一百万分之十六盎司(450 微克)。(形象地说,就是把圆珠笔的笔尖轻轻地按在一张纸 上,它留下的微小墨斑和那颗小子弹一样大——那些小洞需要在显微镜下才能看到。)知道了剂量之后,这种毒素的范围就被缩小到世界上最致命的几种化合物之中了。调查团队很快排除了肉毒杆菌、白喉、破伤风等细菌试剂,它们都会引发明显症状或免疫反应。钚(plutonium)和钋(polonium)的放射性同位素也不符合要求——它们能够致命,但受害者要过很久才会死亡。砷(arsenic)、铊(thallium)和神经毒气沙林(the nerve gas sarin)的毒素都不够强大,虽然眼镜蛇毒可能会产生相似 的反应,但它需要至少两倍的剂量。只有一类毒素有可能如此快速地制造出马可夫的各种致命症状:那就是种子里的毒素。

几千年来,行刑者和暗杀者一直从种子中寻找置人于死地的方法。植物王国通常会提供许多种毒素,但种子的优势在于方便储存以及高效。它们是毒死苏格拉底(Socrates)的毒芹(hemlock)植物中毒性最强的部分,以及疑似毒死大帝亚历山大(Alexander the Great)的 白藜芦(whitehellebore)中毒性最强的部分。含番木鳖碱植物结出的种子令人厌恶,获得了“呕吐开关”(vomit buttons)的绰号,死于它们的毒素的人包括一位土耳其总统以及维多利亚时代的连环杀手托马斯·克里姆医生(Dr。 Thomas Cream)谋害的一位年轻妇女。在马达加斯加和东南亚,每年有几百人死于一种盐沼地植物,名字就叫“自杀树”(suicide tree)。当威廉·莎士比亚(William Shakespeare)需要一种有说服力的毒汁倒进哈姆雷特(Hamlet)父亲的耳朵里的时候,他想到了种子的杀人潜力。大部分学者认为他笔下的“毒草汁”(leperous distilment)一定是天仙子(henbane)种子的萃取液。正如推理小说迷们 所知,阿瑟·柯南·道尔(Arthur Conan Doyle)笔下差点害死福尔摩斯和华生(Watson)的药物“魔鬼之足”(devil’s foot)的原型就是致命的西非毒扁豆(calabar bean)。这些植物都依靠生物碱提供毒素,但马可夫案的调查者们很快把范围缩小到一种更罕见、更致命、更难探查的毒素。

嘉实多汽车润滑油公司(Castrol Motor Oil Corporation)的口号不经意间一语道破了这种物质:“嘉实多,不仅是润滑油。” 嘉实多的创办以及公司名称,源自利用一种非洲多年生大戟科灌木——蓖麻(castor beanplant)的种子制备发动机润滑油。蓖麻籽将它们大部分的能量储存于浓稠的油中,它们的油具有在极端气温下保持黏稠度的罕见能力。(尽管现在嘉实多生产了很多由石油制成的产品,但蓖麻籽油依然是高性能赛车选择的润滑剂。)但蓖麻籽还含有另一种物质—— 一种叫作“蓖麻毒蛋白”(ricin)的特殊贮藏蛋白(storage protein)。化学家们知道,蓖麻毒蛋白分子有奇特的双链结构。在萌芽的种子里,那些分子像其他贮藏蛋白一样会分解出保证植物快速生长的氮、碳和硫。但在一只动物体内——或一位持不同政见的保加利亚人体内——它们的奇特结构使它们能够穿透和破坏活细胞。一条链刺穿细胞表面,另一条链在细胞内部脱落,对核糖体(ribosome)造成破坏——核糖体是一种小颗粒,能够将细胞的基因密码转化为行动[在生物化学中,这使蓖麻毒蛋白成为一种“核糖体失活蛋白”(ribosome inactivating proteins),这类蛋白有一个很恰当的缩写形式RIPs * )进入血液之后,蓖麻毒蛋白会造成大量细胞死亡,就连科学期刊都用近似惊叹的语气形容它:“目前所知最致命的物质之一”“最好的毒药之一”,或者干脆说“剧毒物质”。更糟糕的是,蓖麻籽还含有一种强力过敏原,因此,中毒的人临死前会承受更大的痛苦,他会剧烈地打喷嚏,流鼻涕,身上发出疼痛的皮疹。

理论上,如果马可夫腿里的小子弹装满蓖麻毒蛋白的话,那个剂量足以把他体内的所有细胞杀死好几遍。但是调查者们缺乏继续调查下去的更多珍贵证据。他死得太快,体内没有及时形成任何可识别的抗体,尽管人们知道蓖麻毒蛋白能致人死亡,但因这种毒素而中毒的记载极为少见,也找不到相关中毒症状的临床记录。因此,病理学家们决定做一个试验。他们找来了一批蓖麻籽,提炼出一剂蓖麻毒蛋白,将它注射进毫无戒心的一头猪体内。26小时内,这头猪死了,它的死法和马可夫一模一样。“动物保护者们会感到震惊的。”参与该案的一位医生做出了这样的评论。但后来经过披露,保加利亚科学家们的所作所为更加残忍。他们曾经用小一些的剂量在一个监狱囚犯身上做过试验,那个人活了下来,之后他们调整了用于马可夫的剂量。当他们计算出确保能杀死一匹成年马的剂量后,他们实施了计划。

乔治·马可夫谋杀案使媒体的聚光灯投射到了种子的杀人潜能上。 犯罪分子注意到了它,蓖麻毒蛋白成为一种特别的生物恐怖武器。近些年,涂抹了蓖麻毒蛋白的匿名信被寄给美国白宫(White House)、美国国会(US Congress)、纽约市长和其他各种政府机关,有时邮局 不得不因此关闭数周。2003年,当伦敦警方突袭了一个疑似属于基地组织(Al Qaeda)的房间时,他们没收了22粒蓖麻籽、一个咖啡研磨机和足够完成简单提炼工作的化学设备。(他们还查获了大量苹果种子和地樱桃核,两者都含有微量氰化物。)种子的毒素依然有吸引力,因为它们不仅毒性强,而且很容易得到。当我自己需要一些蓖麻籽的时候,我上网搜索了一下,很快出现了几十个公开合法销售的品种。人们仍然种植蓖麻籽以获取它们的油或将它们用作一种装饰物,这种植物也成为遍布热带地区的路边野草。点击了几下鼠标,用信用卡付款后,一批蓖麻籽被送到了我家的门口——它们有拇指指甲那么大,漂亮又有光泽,光滑的表皮点缀着紫红色卷状斑纹。它们呈现出从棕土色到粉红色等各种色彩,常常被串成项链,制成耳环和手镯。事实上,明亮的“警示”色彩使许多有毒的种子在串珠产业中成为潮流,从相思豆(rosary pea)到珊瑚刺桐(coral bean)、马眼豆(horse-eyes)和各种苏铁。不过,蓖麻籽和其他有毒种子的常见还有另一个原因。 这是构成现代制药产业基础的一个原则,19 世纪时哲学家弗里德里希·尼采(Friedrich Nietzsche)和儿童文学作家路易斯·卡罗尔(Lewis Carroll)也曾经完美地表达了这个原则。

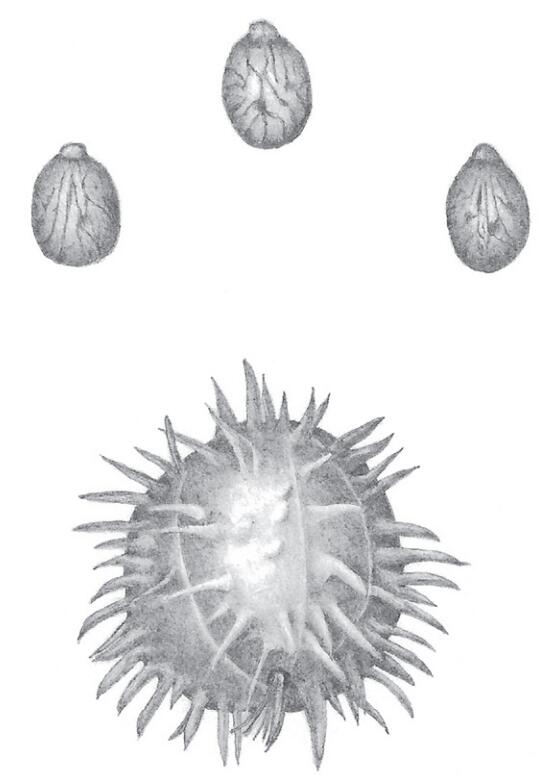

图:蓖麻籽(学名 Ricinus communis)。

图:蓖麻籽(学名 Ricinus communis)。珠宝制造商因蓖麻植物种子的美丽而不断寻找它,这种带斑纹的种子除了含有一种价值很高的油之外,还含有世界上最致命的毒素之一——蓖麻毒蛋白。起保护作用的带刺种荚干燥后会爆裂,能够将蓖麻籽抛到距离母株35 英尺(约11米)远的地方。插图绘制,2014年,苏珊娜·奥利芙。

关于尼采,人们记住的主要是他对宗教和道德的看法,但他也创造了一句格言:“杀不死我的,使我更强大。”他的这句话是对人生的一种评论,但这句话也说明了一个有关种子毒素的事实。路易斯·卡罗尔也表述过同样的观点,那就是他笔下最著名的角色——爱丽丝,提醒自己不要从一个写着“毒药”的瓶子里喝很多药水。通过这句话里的“很多”这个词,卡罗尔暗示,从这样的瓶子里喝“一点”药水是完全无害的,甚至可能对人体有益。这种说法再一次符合有毒种子的情况。只要不是致命的剂量,许多种毒素都可以用于医药——对付世界上最严重的一些疾病的重要疗法。对爱丽丝而言,那个瓶子里装的不是毒药而是缩小身体的药,让她准备好在仙境中继续下一次冒险。尼采的例子似乎意义更大。他写下那句著名的格言后不久,就患上了精神疾病,现在的学者们把这种疾病解释为脑癌发作,脑癌是目前使用种子提取物治疗的疾病之一。

在毒药的术语中,蓖麻毒蛋白是一种细胞毒素(cytotoxin)—— 一种细胞杀手。蓖麻毒蛋白以及槲寄生、肥皂草和相思豆种子中的相似化合物,在一种小规模杀害行动中大有可为:有目的地杀死癌细胞。通过将这些核糖体失活蛋白附着到对抗肿瘤的抗体上,研究者们已经成功地在实验室试验和临床试验中抗击了癌症,还将槲寄生提取物用于数以万计的病人身上,帮助他们抗击癌症。当然,挑战有两点:找到合适的剂量,以及确保毒素不会进入身体的其他部位。

蓖麻毒蛋白是否能成为广泛使用的癌症治疗方法仍有待观察。如果它做到了,那么它将成为药物起源时的其他种子药品以及植物类药品的一员。从黑猩猩到僧帽猴(capuchin monkey)的野生灵长类动物经常用植物医治自己,它们会选择具有治疗功效的特定种子、叶子和树皮。研究者们在中非共和国(Central African Republic)看到一只大猩猩从大象粪便中拔出丛林番荔枝(jungle-sop)种子,不出他们意料,这些种子含有强效的生物碱,而当地的医者们把它们(以及这种植物的叶子和树叶)列入药方,治疗从脚痛到胃病的各种疾病。这种模式在整个热带地区反复发生:灵长类动物在雨林的“药店”里仔细寻找能帮助它们消除寄生虫或缓解伤痛和疾病的药物。人类学家们并不怀疑我们自己的祖先也做过同样的事。事实上,在亚马孙河进行的一项研究发现,狩猎—采集者使用过的植物与猴子的选择极为相似。这些古老的习惯不仅是传统医药的核心,也在不断促进新药物的开发。

为了衡量种子在现代医药中的重要性,我联系了戴维·纽曼,美国国立卫生研究院(National Institutes of Health)的一位药物开发专家。他告诉我,到20世纪中期,很大一部分药物都源自植物,其中许多来自种子中的化合物。即使在今天这样一个人工合成物、抗生素和基因疗法的时代,美国核准使用的所有新药中,近5%直接来自植物提取物。在 欧洲,这个数量更高。近期对种子医学研究所做的一份总结很快就超过了1200页,在全世界实验室中工作的 300 位科学家为此做出了贡献。种子提取物在许多疾病的治疗中发挥了作用,从帕金森病(野豌豆和绒 毛豆)到艾滋病病毒[栗豆(blackbean)和美洲商陆(pokeweed) ]、阿尔茨海默症[毒扁豆(calabar bean) ]、肝炎[奶蓟草(milk thistle) ]、静脉曲张[七叶树(horse chestnut) ]、牛皮癣[大阿米芹(bishop’s flower) ]以及心脏停搏[毛旋花(climbing oleander) ]。这些化合物和蓖麻毒蛋白一样,既是毒药又是治疗用药,而另一个著名的例子恰巧来自香豆树种子。

刚刚从外壳里剥离出来的香豆树种子看上去有点像扁桃仁,这也是它们的西班牙名称的来源,但它们比扁桃仁更细长,并有黑色的光泽。当我第一次烤焙它们的时候,我很快注意到它们散发出的甜美香味,这种味道使它们在19世纪引起了调香师的注意。在贸易中,这种有香味的种子叫作“黑香豆”(tonka beans),它们也是众所周知的一种香草替代品以及烟丝和芳香朗姆酒的一种辅料。作为商品的黑香豆品种来自一种亚马孙河流域的香豆树,它们与我在美洲中部研究的品种有亲缘关系。它们催生了一个曾在短时期内利润丰厚的产业,使尼日利亚 (Nigeria)和西印度群岛(West Indies)建立起了大型的黑香豆种植园。 一位法国化学家从黑香豆中分离出了有效成分,并将它命名为“香豆 素”(coumarin),以表示对这种树木的印第安名字“cumarú”的敬意。 种植黑香豆的农民们一直很顺利,直到20世纪40年代,研究者们发现,香豆素对肝细胞有毒性。监管机构警告说,即使是很小的量也会对人体有害,很快就全面禁止将黑香豆作为食物添加剂。不用说,自那以后黑香豆的消费量骤降,尽管大胆的厨师们依然将一些碎屑加入特色风味巧 克力、冰激凌和其他甜点中。

当我和我的论文导师,也是我所有香豆树论文的合作者史 夫·布伦斯菲尔德(Steve Brunsfeld)坐在一起品尝几粒烤种子的时候,我了解了这段历史。他曾是一位肝癌幸存者这一事实并没有令我们惊讶。在植物学的工作中,常常需要品尝奇怪的东西——辨别植物时,口味和气味往往是宝贵的工具。不过,我们只是咬了几口而已,足够让我们尝到这种既有香草和肉桂香味又有柑橘回味的味道。史蒂夫皱起了胡 子,更直接地形容了这个味道:“这些东西尝起来像家具上光剂。”这是典型的史蒂夫式评论:尖锐,有趣,直截了当。不过,我们品尝香豆树种子的时刻也很有讽刺意味。那时,我们两人都不知道,史蒂夫的癌症已经复发,并转移到了身体其他部位,几个月后,他的医生很可能会 给他开一种由我们议论的化合物变化而来的药物。

自黑香豆的全盛时期之后,科学家们在很多植物中都发现了香豆素。它增加了桂皮的肉桂香味,使任何长有黄花茅(vernal grass)和草木樨(sweet clover)的田地里割下的干草都气味清新。但科学家们也注意到,当含有香豆素的植物开始腐烂时会发生奇怪的事。青霉菌和其他常见真菌的出现使香豆素从一种温和的肝毒素变成了一种血液稀释剂, 足以杀死一头成年奶牛。这个发现解决了一个难题,就是为什么变质的饲料有时会害死一位农民养的所有牲畜。但当研究者们掌握了其中的细微化学变化后,它为两种产业带来了数十亿美元的价值增长:病虫害防治和制药。

以资助其研发的机构[威斯康星校友研究基金会(Wisconsin Alumni Research Foundation) ]命名的香豆素类药物华法林(warfarin),很快成为世界上使用范围最广的灭鼠毒药。混合了华法林的食物诱饵会让啮齿动物死于贫血、大出血和无法控制的内出血。但在人体中,小剂量华法林可以在一定程度上稀释血液以防止血管内部形成危险的血 栓——癌症和癌症治疗中最常见、最致命的副作用之一。以“香豆定” (Coumadin)为商品名称销售的法华林药方通常伴随着化疗一起使用,特别是在癌细胞到处扩散的时候,比如史蒂夫所患的癌症。它也是中风病人和心脏病病人的常用药,在被发现的半个多世纪后,它依然是世界上销量最高的药物之一。

在史蒂夫和我研究香豆树课题的那段时间里,他的身体一直在抗击癌症。这是患病的植物学家们一直会面对的情况:与疾病做斗争,而这些疾病的治疗方法也许正来自他们的标本集和他们显微镜下的载玻片。 史蒂夫从没跟我说过他是否在服用华法林,但他的研究与他的医药箱产生交叉已经不是第一次了。在职业生涯的大部分时间里他都在研究柳树——阿司匹林的最初原料来源,他曾经帮助一家生物技术公司发现了大量天然的藜芦,它是百合科的一种植物,其有毒的种子、叶子和根所含的生物碱具有很好的抗癌前景。

最终,任何药方都无济于事——在我进行论文答辩前几周,史蒂夫去世了。他很担心自己在实验室里和个人生活中还有很多事情没有完成,他的工作强度和工作时间远远超过大部分人能够承受的极限。不过,尽管任何东西都无法再让他延续生命,但在活着的时候他还是得到了一些答案,也明白了研究的意义所在。而且,他所拥有的好奇心至少也是一种回报。自那以后的几年里,我常常怀念的,不仅是史蒂夫的友谊、陪伴和顽皮的幽默感,还有他的才智。他有一种特殊的能力,能够避开无关信息,也就是他所谓的“废话”,直接发现问题的核心。这种能力对交际以及科学来说都是很宝贵的,因为,在自然界,即使是最直截了当的情况都不会像看上去那么简单。

表面上,种子拥有致命毒素似乎是很合理的。这是一种自然的适应性改变,与香料、咖啡因和其他防御性化合物的出现是一样的。毕竟, 为了保护种子,有什么办法比杀死任何想要吃掉它们的东西更好呢?但实际上,从令人讨厌到真正致命的这个进化步骤要复杂得多。当一粒子受到攻击时,植物的当务之急就是让攻击者停下来,这也是苦味、辣味和灼烧感很常见的原因。直接的生理不适赶走了种子掠食者,并告诫它们不要再来,它们甚至可以将这个教训传递给其他同类。相反,毒素可能需要过几个小时或几天才能发挥效力,这样就无法阻止正在掠食种子的攻击者了。理论上说,像蓖麻毒蛋白这样无味的毒素可能会让一只动物吃光一棵蓖麻植株的所有种子,然后离开,并在不知道原因的情况下死去。(当然也不会形成并传递一种“避开蓖麻籽”的行为!)因此,引发不适感的化学物质可以阻止各类种子掠食者,而致命的毒素只能消灭单独的掠食者,这是一场持久战。这引发了一个问题,是什么进化诱因促使一些毒素不断变强,导致像蓖麻毒蛋白这样的化合物具有几乎令人难以理解的强大效力?

“似乎没有明显的答案。”当我提出这个问题的时候,德里克·比利告诉我。我有段时间没联系他了,但当我遇到无法解决的难题时,这位种子研究方面的“神”总是慷慨地帮助我。他解释说,种子的毒素往往以不同的方式影响不同的攻击者。为了使一只动物感到轻微胃痛(并警告它不要再吃这种种子)而进化出来的物质,也许对另一只动物来说是完全致命的。或者,需要好几天才能使大型生物死亡的一种毒素,也许在几秒之内就能杀死昆虫,只要昆虫误食一口便可以迅速地阻止一次攻击。“或者说,整件事可能是一次偶然事件。”他沉思了片刻,然后再一次提到了蓖麻籽的例子,“蓖麻毒蛋白是一种可以在初期轻易 调动的贮藏蛋白,它的毒性也许只是一种有用的副作用。” 当诺艾尔·马赫尼基研究辣椒的辣椒素时,她发现,最初抵抗真菌的化合物最终影响了很多事物,从昆虫和鸟类到包括人类在内的哺乳动物的味蕾。种子毒素也具有相似的复杂性,大概只有像诺艾尔这样坚持 不懈的博士生才能揭开这些毒素背后的故事了。不过,关于所有有毒的种子,有一件事是肯定的:不管它们的毒性如何,植物都必须创造出传播它们的方式。因为,假如植物无法移动它们,保证它们的安全也是徒劳的。对于蓖麻籽而言,解决方式包括两点:一个能将成熟种子抛到离母株35英尺(约11米)远的、会爆裂的豆荚,以及一个附着在种皮外 的、使种子对蚂蚁产生吸引力的营养包裹。在全世界的任何地方,成熟蓖麻植株附近的场景都差不多:豆荚爆裂开来,种子飞了出去,而几千只蚂蚁则忙着把种子拖回它们位于地下的巢穴。回到巢穴后,它们吃掉了种子外的食物包裹,而种子则毫发无损地埋在地下等待发芽。出乎意料的是,还没有人研究过这种食物包裹是否无害,抑或是蚂蚁已经对蓖麻毒蛋白形成了一种免疫力。不管怎样,这种巧妙的体系使蓖麻籽在不放弃传播能力的基础上变得极为致命。另一方面,解释香豆树种子中出现香豆素的原因则更难一些。

尽管严格说来,香豆素只有在霉变或化学物质改变的情况下才能成为灭鼠毒药,但这种化合物似乎仍然不太可能让啮齿动物传播种子。即使是最纯粹的香豆素也会对啮齿动物的肝脏造成严重破坏。它的毒性最初就是在一项对实验鼠所做的实验中被发现的,之后它就被禁止用作食物添加剂了。日常饮食中添加了香豆素后,这些实验鼠体重不断减轻, 肝脏长出了肿瘤,早早地夭折了。从没有人在野外做过类似的动态研究,但很难想象,还有谁的饮食比生活在香豆树下的刺豚鼠、松鼠和棘鼠的饮食所含的香豆素还多。不过,这些啮齿动物依然尽情享用这些种子——偶尔还会传播它们——而没有明显的不良反应。难道它们形成了免疫力吗?难道在没有香豆树种子吃的其他季节里,它们的肝脏康复了吗?或者,它们可能真的在巢穴和地洞里夭折了,无人发现。没人知道答案,但存在另一种更有趣的可能性。

很多植物都含有香豆素,但香豆树种子中所含的浓度最高。(这就是欧洲调香师从黑香豆中提取香豆素而不是从后院的黄花茅中提取的原因。)香豆树种子中的香豆素有可能在不断增加吗?难道我们正在见证一种新型化学防御策略的早期阶段吗?啮齿动物的确在传播香豆树种子,但这种情况只是进化过程中的一幅简单画面。从植物的角度来看,这种情况混乱不安。刺豚鼠和松鼠会吃掉和破坏它们遇到的每粒种子,传播的只是那些它们碰巧忘记的种子。如果香豆树种子含有足以赶走它们的香豆素,那也不是第一种针对啮齿动物的种子防御手段了。我只需说一个例子,还记得辣椒素吧,它能使掠食种子的大鼠和小鼠的嘴巴有灼烧感,但对传播种子的鸟类的鸟喙没有任何影响。不过,要想阻止啮齿动物的伤害,香豆树必须像辣椒一样拥有撒手锏——传播种子的另一种选择。在走过了丛林中几百条调查样带、分析了实验室中几千个样本之后,我们意识到,香豆树的确有另一种选择。