原标题:沈从文三十岁为自己立传,晚年转业成功:他最终超越了一个时代强加给他的身份

原创 甘草子 民国女子

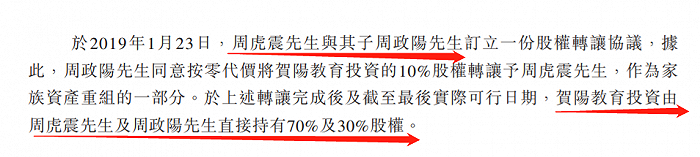

1932年,三十岁的沈从文写下《从文自传》,写他人生前二十年的岁月。这个从湘西山野走出来的穷小子,年纪轻轻,已经凭借一支笔,在北平乃至全国文坛打下一片天。

1932年,三十岁的沈从文写下《从文自传》,写他人生前二十年的岁月。这个从湘西山野走出来的穷小子,年纪轻轻,已经凭借一支笔,在北平乃至全国文坛打下一片天。他的自传出版后,很畅销,连文坛大腕周作人和老舍,都说这是当年他们最爱读的书。

从古至今,人们历来喜欢这样的剧情:灰姑娘遇见白马王子,穷书生有朝一日金榜题名。虽然老套,但这是无数暗淡生涯里催生出来的光荣梦想。

沈从文的人设,一开始就契合了这种梦想。《从文自传》的畅销,有点类似于《哈佛女孩刘亦婷》的走红。毕竟,在当时,文坛地位绝不逊于一个哈佛。

据说这部自传是沈从文仅用三个星期写成的。三个星期?我们可以想象那是一种什么写作状态,一气呵成!这一年,他已经闯荡文坛十年,取得了不俗的成绩,赢得了一定的声名,但是最好的作品还没有出来。

显然,这不是写什么自传,为自己的一生盖棺定论的最好时机。

沈从文高寿,活到了八十六。

由于众所周知的原因,他的文学生涯止步于天命之年。他忽然转了行,他的一生被分成了两截,上半截,他是作家,出版了四十多本小说和散文;下半截,他变成了一个文物研究专家,除了写些关于文物的书外,他再没有别的作品。

也再没写过什么自传。

汪曾祺写没写过自传?也算写过。

汪曾祺写没写过自传?也算写过。1988年,他写过一篇《自报家门》,现在看来是一篇命题作文。在文中他自我解嘲自己像是京剧的角色出台,要有一段相当长的独白,向观众介绍自己的历史,最近遇到什么事,以后打算做什么。

1991年,他应《作家》杂志之约,写了八篇“带自传、回忆性质的系列散文”,总称为“逝水”。序言里说:“我本来是不太同意连续发表这样的散文的,因为我的生活历程很平淡,没有什么值得回忆的往事。《作家》固请,言辞恳挚,姑且应之。有言在先,先写到初中生活,暂时打住。高中以后,写不写,什么时候写,再说。”

为什么高中就不写了呢?有一种说法,是他在江阴上高中时开始初恋,对方尚在,自有家庭,他或许觉得从那时起,倘不写,无以存实,写呢,又怕影响别人。这是有可能的。

他大器晚成,年逾花甲才声名鹊起。在漫长的成名过程中,积攒了大量的励志素材,但老头儿一心一意经营自己的文字,从没想到自己的人生,也可以好好经营,成为世人争相效仿的范本。

在一次访谈中他曾说:“现在的女作家们,她们的散文就是写她们自己的事,这个东西我觉得不行……这事我觉得有两种,一种女作家,一种老头。我觉得对女作家的散文,可以原谅。对老头这样写散文就不感兴趣。”所以他的散文,直眉瞪眼开宗明义写自己的,并不太多,他的回忆,还是散在各种各样的文字里。

他走后,很有一些人热衷编《汪曾祺自述》《汪曾祺说》一类的书,不知道他地下有知,会不会苦笑出声。

三十岁写下自传的沈从文,也许早就预见,自己的一生,是需要不断打捞和拯救的一生。

三十岁写下自传的沈从文,也许早就预见,自己的一生,是需要不断打捞和拯救的一生。他要借《自传》的写作,沿着生命的来路追索自我;他要借《自传》的完成,完成这个自我的确认。过往的经验和历程之所以有意义,之所以要叙述和值得叙述,就是因为要靠这个过程才能把自我确立起来。

他确立这个自我的愿望,比他钟爱的学生——汪曾祺,要强烈的多。

这与两人出身不同有关。

沈从文身上有苗族血统,来自偏僻的湘西,入过亦兵亦匪的军队。即使后来阶层上升,成了有名的作家,高等学府的教授,仍处处自称为乡下人。这看似自谦,其实是深入骨髓的自逐边缘,不愿意把自己融入社会主流框架之内。

汪曾祺虽然也是小城长大,但是高邮和凤凰,江苏和湘西,成长环境可实在是太不同了。高邮算是江南小城,自古便是经济文化都繁荣的地域。

两人的家境,不说云泥之别,也有很大的差距。汪曾祺的祖父能干,近乎赤手空拳攒下一份丰厚的家业,拥有田地近两千亩,高邮主街的一半都是汪家的。

不仅家境宽裕,汪曾祺的精神生活也宽裕。从小练字练的都是桐城派的文章,上初一就咿咿呀呀地跟着父亲熏陶着学昆曲。他父亲接受过新式教育,对孩子宽容。汪曾祺十七岁初恋,他的父亲在一旁帮忙瞎出主意,活生生把父子情深变成了兄弟情深。

汪曾祺成长在这样一个环境,自然没有身份得不到确定的焦灼。

他的文字,比沈从文多了一份淡定和从容。

在人情世故上,汪曾祺也比沈从文要练达,更懂得保护自己。

在人情世故上,汪曾祺也比沈从文要练达,更懂得保护自己。1949年沈从文走入绝境,走到走投无路的地步,直至崩溃自杀。这固然是时代本身压给他的,但与他不通人情世故,招致小人也有很大的关系。

后来,从鬼门关走了一遭又回来的他,彻底通透。在后来的岁月里,比如说在“文革”当中,他的遭遇要惨许多,但他再也没有像当年那样精神纠结反复,以致崩溃。

只是,为这通透,这个始终用一颗赤子之心迎向世界的男人,付出了沉重的代价,他彻底丧失掉文学创作的激情。这对于一个把文学创作当作生命的作家来说,这也是一种死亡。

在一个动荡的年代里,如何自保?汪曾祺似乎比他的老师做得更好。这个自保不是很庸俗地保护自己不受到身体的伤害,更包括保护好自己的心灵、精神、才华。如果没有那份把马铃薯当画谱的超脱,很难想象他晚年会迎来自己的创作高峰。

不过,说沈从文不通人情世故,还是有失偏颇。

每个好作家,都是懂人情世故的。他们能写出那样的好作品,就说明他们有过人的敏感和观察力,至于现实生活中愿不愿意做又是另一回事了。

像林黛玉那样,是爱惜羽毛,珍视格调,懂世故却不愿世故,认为那样降低了自己做人的境界。而像钱钟书伍尔夫这样的,是爱惜精力,他们真的是以有限的精力投入到无限的创作中去。沈从文呢,他是真正的心知肚明而温柔敦厚。

黄永玉曾写过一件小事,让人印象深刻。

黄永玉是沈从文的表侄,有天去沈从文家看他,正好有一个青年也来看沈从文,这青年行为举止大喇喇的,很粗鲁,说话的口气还居高临下,走之前连道别都不会说就扬长而去。黄永玉说自己从没见过这样的人,当时心里很气,觉得应该给这样的人一点批评教训。而沈从文说的是,“他是来看我的,是真心来的。家教不好,心好!莫怪莫怪!”当时看到这里,真的感慨这就是人格修养。

有如此修为的一个人,何以在1949年乱了阵脚,走上绝路?只能说是他对自我身份难以确定的焦灼和恐惧,成为压垮自己的最后一根稻草。

到了八十年代,二十世纪的八十年代,整个环境都非常宽松了,沈从文可以出国讲学了。他在美国做演讲,做了二十几场,演讲的内容一是讲文学,二是讲文物。

到了八十年代,二十世纪的八十年代,整个环境都非常宽松了,沈从文可以出国讲学了。他在美国做演讲,做了二十几场,演讲的内容一是讲文学,二是讲文物。讲文学只讲一个题目,不是讲他自己的作品,也不是讲三十年代他盛名时期的事情,而是讲二十年代他刚刚到北京时候的文坛情况。

讲文物的题目就很多了,今天在这个学校里讲扇子,明天到那个学校里讲丝绸。他准备了大量的幻灯片,一讲起来就很兴奋。当然他也知道,这些人来听他演讲,更希望听到的是他在一九四九年以后的遭遇,他们更希望从他的口中亲自证明一个时代强加给知识分子的残害,希望听到受害者的证词。在此前前后后很长的时期里,到海外的中国作家演讲,只好讲到这个话题,下面就是热烈的掌声。

但,沈从文从不讲。

有人说,是他过于谨慎,过于胆小。一个死都死过了的人,会胆小吗?他是真心喜欢他自己主动创造的这个新身份——文物专家。

这个身份要比受害者的身份更有意义。

他年轻时就对文物有极其浓厚的兴趣,一有余钱就往古玩市场跑,甚至鼓动妻妹张充和花了不少冤枉钱,为此,也受了妻子张兆和不少责怪。

他对陶瓷的研究甚深,后来又对丝绸、刺绣、木雕、漆器……都有广博的知识,《中国古代服饰研究》甚至成了奠基性的著作。他研究的文物基本上是手工艺制品,汪曾祺说自己的老师从这些工艺品看到的是劳动者的创造性。他为这些优美的造型、不可思议的色彩、神奇精巧的技艺发出的惊叹,是对人的惊叹。他热爱的不是物,而是人。

在那场浩劫中,他许多很好很有成就的旧同行、老同事,都成了古人。他居然能幸存下来,不能说,他退出文坛不是明智的选择。而他选择埋首于故纸堆,为保留文化遗产顽强地坚持工作,为自己创造出一片新天地,更让他超越了单纯受害者的身份。

从某种角度来说,晚年转业成功的沈从文,比他大器晚成的学生汪曾祺,走得更艰难,也更有意义。他超越了一个时代强加给他的身份,而是自己确立了自己,自己超越了自己。

最终实现并超越自我的沈从文,面容安详。略显丰腴的面颊,线条柔和,脸上有骄傲,有克制,有大风大浪之后的安静,有从从容容的漫不经心,有淡然处之的无所谓。

一个老人,历经几十年的艰难沧桑,呈现出这样安详清寂的面容,让人不得不感慨精神的力量。 作者:甘草子:不小资,不文艺,不妖娆,不风情,恬淡自守,性如草木。

作者:甘草子:不小资,不文艺,不妖娆,不风情,恬淡自守,性如草木。