原标题:耿朔评《汉代墓葬艺术》|他山之石的提问

《汉代墓葬艺术》,谢阁兰、奥古斯都·吉尔贝·德·瓦赞、让·拉尔蒂格著,秦臻、李海艳译,文物出版社2020年10月出版,341页,136.00元

我在两三年前就知道秦臻在翻译谢阁兰(Victor Segalen,1878-1919,旧译色伽兰)等法国学者于1914年对中国西部进行古迹考察的成果,那时他偶尔会在微信上问我法国人笔下的某个地点是今天的哪里。大概在秦臻的印象中,我跑过地方不少,或许碰巧涉足。实际上,我对谢阁兰考察队的这趟旅程只有零星了解,那还是源于多年前阅读冯承钧翻译的《中华西部考古记》,作为中华书局“世界汉学论丛”中的一本小册子,与同样由他所译的伯希和《吐火罗语考》合为一册出版。冯译时代较早,文辞简赅古奥,我没有留下太多印象,只记得这个具有作家、学者、海军军医等多重身份的法国人,在中国生活的时间很长,游历很广,著述不少,很会拍照,镜头最喜欢对着曝于荒野的古代陵墓。这些年我在研究汉唐墓葬时,有时会找老照片做参考,谢阁兰的摄影作品往往是首先想到的资料库。 图1、1935出版的法文版《汉代墓葬艺术》

图1、1935出版的法文版《汉代墓葬艺术》年初,我收到文物出版社刚刚出版的《汉代墓葬艺术》,才搞清楚秦臻和旅法学者李海艳合译的这本书,法文书名

L’Art Funéraire, a L’époque des Han

,是1923年和1924年刊印的两卷图录之后的续篇,即法国考察团针对他们调查过的关中秦汉陵寝和四川汉墓所进行的专题研究,于1935年在巴黎出版

(图1)

。三卷合起来就是谢阁兰在文物考古领域的代表作

Mission Archéologique en Chine

(《中华考古记》),而早先的《中华西部考古记》则是1914年考察记录的简略译介。与谢阁兰同行的还奥古斯都·吉尔贝·德·瓦赞(Augusto Gilbert de Voisins,1877-1939)和让·拉尔蒂格(Jean Lartigue,1886-1940),前者是谢阁兰考察工作的经费赞助者之一,后者在谢阁兰去世以后,耗费大量精力为吉美博物馆负责整理、编写和出版谢阁兰考察报告。本书便是拉尔蒂格整理出版的成果之一,根据他的叙述,伯希和(Paul Pelliot,1878-1945)审阅了全书手稿,进行了必要的修改,并补充了若干注释。拉尔蒂格后来成为法国海军的高级将领,1940年在德军轰炸中丧生。

珍贵的记录

在谢阁兰导师沙畹(Emmanuel-Édouard Chavannes,1865-1918)等学者的研究基础上,1914年川陕考察的重心选定为秦汉墓葬遗存,在四川境内也注意到中古佛教遗存。本书引言部分明确交代制订这样的学术目标,是因为“汉代艺术对整个东亚地区艺术发展的影响并不比对政治制度和历史发展的影响少,但是一直以来世人对汉以前的中国艺术知之甚少,所以无从判断汉代时期究竟是标志着中国艺术发展的巅峰还是起点”

(第3页)

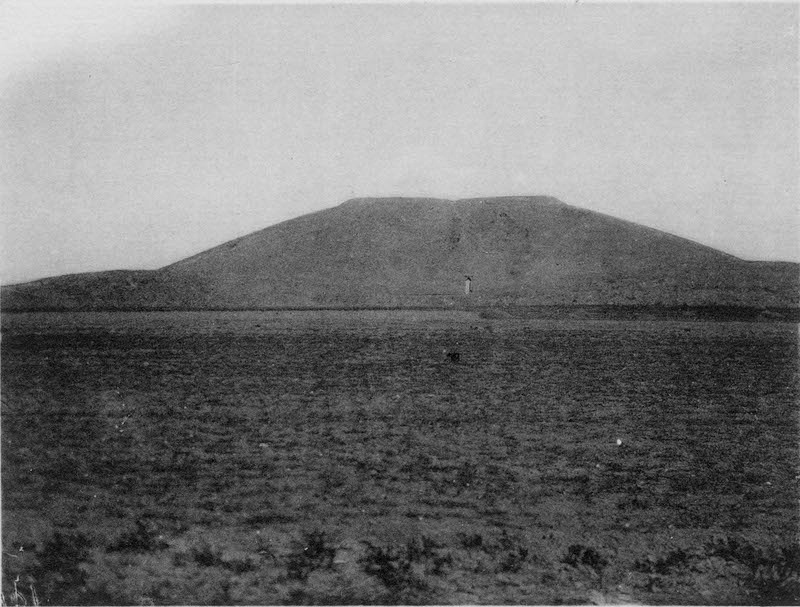

,因此希冀从田野调查来获取可靠的实物资料。以某一朝代为断限,以某一类型遗存为对象,设立明确的学术目标,这在二十世纪初的中国早期考古调查活动中并不多见。 图2、秦始皇骊山陵,谢阁兰考察团1914年拍摄

图2、秦始皇骊山陵,谢阁兰考察团1914年拍摄 图3、汉成帝陵墓,谢阁兰考察团1914年拍摄

图3、汉成帝陵墓,谢阁兰考察团1914年拍摄翻来这本百年前的论著,借助黑白照片、测绘图、速写以及详尽的文字记录,渭河两岸的秦始皇陵

(图2)

和西汉陵寝

(图3)

,四川地表留存的数处汉阙、石兽和碑刻,沿岷江等川中江河开凿的崖墓,纷纷穿越时光而来。这些古迹,我基本都跑过,其中渠县汉阙就是与秦臻等学者一同考察的。秦臻曾对渠县汉阙中保存最完好的沈府君阙做过研究,在2017年发表的《图画天地:沈府君阙的视觉程序与象征结构》

(《古代墓葬美术研究》第四辑,湖南美术出版社,2017年)

中,留心到如今的沈府君阙是一处被保护起来的重要古代遗址,处在平整条石砌筑的围墙内

(图4)

,而谢阁兰考察队当年所见,墓园还能展现出所处的地貌特点——“渠江顺流而下回转的山地缺口,众多起伏的山丘将山势形态隐蔽为一层一层的小突起,这种景象,只有泛舟顺江而下土溪镇的途中,才能窥其究竟。”

(第37页)

精美完整的石阙与杂草丛生的荒园形成了强烈对比。虽然不能说法国人描述的景观就是东汉原貌,但无疑比我辈所见更接近历史现场

(图5)

。近年,当地政府为沈府君阙建起了保护棚,文物本体在得到更好保护的同时,与周边景观的联系却被一定程度的消解

(图6)

。

图6、保护棚内的沈府君阙,秦臻2021年拍摄

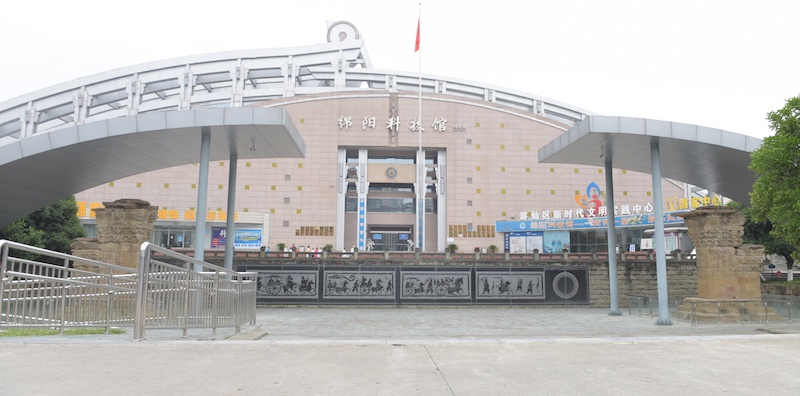

图6、保护棚内的沈府君阙,秦臻2021年拍摄从《汉代墓葬艺术》中,我们也得以看到另一处著名的汉阙——平阳府君阙百年前的容颜,双阙矗立在田地之中,下半身均被田土所掩,不远处有稀疏的树木和隆起的山岗

(图7)

。而今天,这片绵州城外、涪江对岸的郊野,早已变为繁华的城区,在双阙的身后,现代化的绵阳科技馆拔地而起。两千年前,杨家后人穿过这对守在另一个世界入口的象征物,去和先人对话,二千年后,绵阳市民走过它们,去探索科技世界的奥秘

(图8)

。 图7、平阳府君双阙,谢阁兰考察团1914年拍摄

图7、平阳府君双阙,谢阁兰考察团1914年拍摄 图8、位于绵阳科技馆前的平阳府君阙,马伯垚拍摄

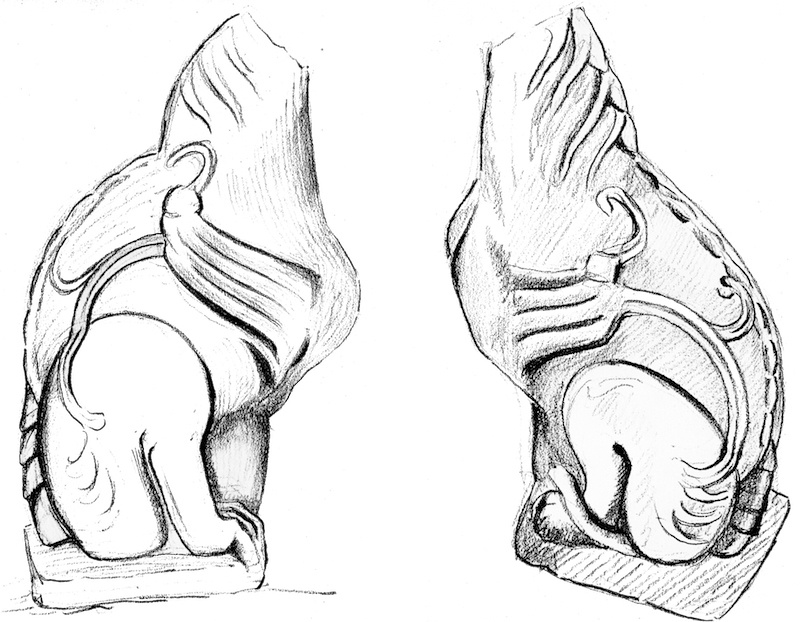

图8、位于绵阳科技馆前的平阳府君阙,马伯垚拍摄秦臻的博士论文研究汉代陵墓石兽,谢阁兰的工作同样带来启示。秦臻在2013年发表的《四川渠县新发现汉晋石兽及相关问题》

(《四川文物》2013年第2期)

一文指出,谢阁兰考察队当年在渠县发现一具上身挺直,呈蹲坐状的石兽,还进行了拍摄和速写

(图9、图10)

。但此后很长时间里,“这只石兽仿佛消失在渠县的崇山峻岭之间,一直不见著录”。2003年渠县当地修筑村级公路,工人在土溪镇赵家村西无铭阙附近路基土层中发现两具石兽,其中一具残兽与上述谢阁兰记录完全吻合,当为同一物,这个发现促进秦臻重新讨论中国早期石兽造型来源和传播路线

(图11)

。我想,意识到谢阁兰考察队的工作保留了大量因时代变迁而可能丢失的历史信息,或者说从中发现了若干重要的研究线索,应当是秦臻他们进行翻译的主要动机。 图9、渠县赵家寨石兽残肢发现现场,谢阁兰考察团1914年拍摄

图9、渠县赵家寨石兽残肢发现现场,谢阁兰考察团1914年拍摄 图10、“座姿虎型石雕”素描图,谢阁兰绘制

图10、“座姿虎型石雕”素描图,谢阁兰绘制 图11、坐姿石兽,渠县博物馆藏,秦臻2015年拍摄

图11、坐姿石兽,渠县博物馆藏,秦臻2015年拍摄重视遗存的整体性

古代墓葬在现代考古学建立以后即成为重要的发掘与研究对象,“墓葬美术”近年来在中国美术史研究中已形成一个专门领域,因此对于今天的学者来说,墓葬研究不存在学理上的合法性问题。而谢阁兰考察队在1914年踏上旅途时,距离后来被认为是中国第一次科学考古的仰韶遗址发掘——1921年,瑞典人安特生在地质调查所支持下进行发掘——尚有七年之久,现代形态的中国美术史学科也还在酝酿之中。谢阁兰依凭的学术资源无非有二:一、中国的文史传统中涉及墓葬的内容,这方面虽然可谓不绝于书,但可以利用的信息有限,未能发展成为独立的研究方向;二、西方和日本学者积累的成果,尤其是沙畹在中国各地的考察收获。

谢阁兰考察队没有金石学划定的框框,没有信仰和禁忌的束缚,明确将墓葬作为了解汉代艺术的最可靠途径,这是极富预见性的学术判断。他们意识到在厚葬观念和技术交流两重影响下,墓葬艺术在汉帝国时期达到前所未有的高度,在汉代艺术活动中占据着十分关键的地位。但同时也发出提醒,与任何国家一样,汉代的顶级艺术家也不会聚集在墓葬领域开展工作,留存下来的墓葬美术作品不能代表同时代的一流品质。这两端的“限定”,依然是今天有关汉代墓葬美术乃至整个中国古代墓葬美术研究的底色。

由于条件和能力的限制,谢阁兰考察队并未进行正式的考古发掘,除了进入嘉陵江、岷江沿岸一些崖墓以及川北昭化讹传为“鲍三娘墓”的东汉画像砖墓外,他们的工作基本集中在对地表遗迹的调查上。让我印象深刻的是,具有海军背景的法国人携带了先进的测量工具,进行了周全细致的测绘工作,由此生成的测绘图和文字记录,在信息的全面性、准确性方面远非传统方志和金石著作的记述可比

(图12)

。 图12、谢阁兰在对平阳府君阙进行测绘、拍摄

图12、谢阁兰在对平阳府君阙进行测绘、拍摄考察队非常注重遗存的整体性。在调查四川汉阙时,考察队积极寻找墓阙、神道及墓葬之间的位置关系,或者说已将墓阙所处的空间环境纳入考察范围。在对关中秦汉陵墓的研究中,考察队不仅注意到封土外部形态,而且对其建造过程进行了技术层面的分析。再如,依据有限的材料,谢阁兰从墓道、墓室、葬具、随葬品等方面探讨了汉墓地下部分。考察队所关注的几类物质遗存,目前仍是学术界研究的重点领域,他们的研究方法,应该说很长一段时间里都比较领先,我相信今天的学者对此毫无阅读障碍。从这个意义上来说,作为业余考古学者的谢阁兰,却在墓葬研究领域做出了超前的贡献。

何为“雕塑”?

《汉代墓葬艺术》突出展示了谢阁兰考察队对于汉墓石刻的关注,对象包括阙、碑、兽等。这不仅因为石刻保留在地表,相对容易到访,更重要的是,谢阁兰以他熟悉的西方艺术史知识体系作为背景和参照来研究汉代艺术,雕塑便是西方艺术史三种主要研究门类之一。谢阁兰注意到金石学影响下的负面结果是“没有文字题铭的遗存通常会被忽略,即便是其雕刻技艺已达到很高的艺术造诣也是如此”。考察队的工作为诸多知名和不知名的石刻,留下了极为细致的田野调查记录。也正因为如此,在考察关中西汉陵寝,谢阁兰感到遗憾:“除了在下章中要讲到的特别重要的例外情况之外,各处陵墓和墓园总皆不存在雕像,这一点在客观上限制了汉代墓地在艺术史层面上的价值。”

(第16页)

如何看待和处理传统与西学的关系,是大变局时代知识人必须面对的,这一时代主题在美术创作领域的影响同样强烈,也明显作用于新兴的中国美术史研究。中国当然早就有立体造型艺术,但自身文化传统中却无西方“雕塑”概念,甚至“雕塑”一词也是“雕”与“塑”这两个单字的重新组合,被注入现代学科内涵,以对应西语的sculpture,日本学者大村西崖在这个学术创造过程中扮演了关键角色。以西方学术概念和方法为准绳,将中国历史上的三维艺术品归拢到“雕塑”这个概念下,从而决定了现在仍能看到的各种版本“中国雕塑史”的内在理路。

然而,在开辟全新研究领域的同时,以外在造型为选取标准的西方化“中国雕塑史”,却也产生了将不同文化内涵的三维作品简化为同一类别的风险,比如供信徒观瞻的佛像与深埋地下的墓俑被放置于同种语境进行形式分析。换句话说,中国古代大量的“雕塑”原本并不以艺术的名义制作,甚至有一些在当初不具备展示性和观赏性。如果不能厘清作品的性质,误解难免发生。 图13、霍去病墓前石刻“马踏匈奴”,谢阁兰考察团1914年拍摄

图13、霍去病墓前石刻“马踏匈奴”,谢阁兰考察团1914年拍摄在研究“霍去病墓”最著名的石雕“马踏匈奴”时

(图13)

,谢阁兰有一个基本判定:“从雕刻技术上来看,早期中国人并没有掌握能够将石质进行镂空塑造的技艺,大型石雕还需要通过整体形态的严格对称来巩固作品的平衡感。”

(第24页)

然而后来越来越多的考古证据表明,早在汉代之前,镂空雕刻对中国工匠来说就不是难事。近年,贺西林分析了所谓“霍去病墓”的知识生成过程,认为整座土丘是在构建一个想象中的神仙世界,来表达不死和永生观念,由此出发才能理解布满土丘的石雕的意涵

(《“霍去病墓”的再思考》,《美术研究》2009年第3期)

。郑岩进一步指出,马腿之间不凿透不是“不能”,而是“不为”,石雕与大地连为一体,这是工匠们充分考虑了这些雕刻的功能和意义后做出的主动选择,作品的风格因此需要得到更为具体的历史学解释

(《风格背后——西汉霍去病墓石雕新探》,《陕西历史博物馆馆刊》第十八辑,三秦出版社,2011年)

。

《汉代墓葬艺术》是珍贵的他山之石,在为今天的学者提供珍贵资料和启发性思路的同时,也提出了一个迄今不过时的问题:如何从中国自身的文化与艺术传统中产生问题,并找到研究方法。