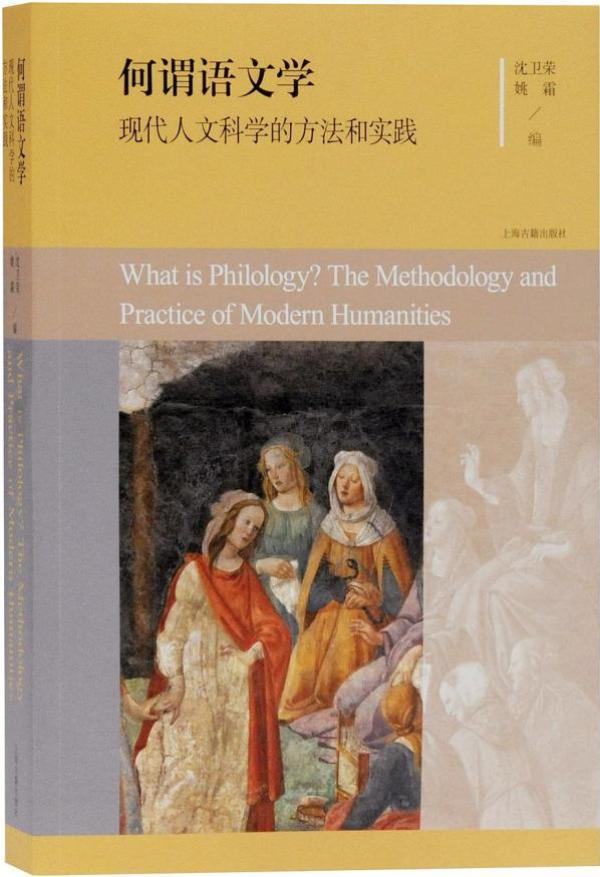

原标题:沈卫荣 姚霜|语文学的未来

《何谓语文学:现代人文科学的方法和实践》,沈卫荣、姚霜编,上海古籍出版社,2021年5月出版,476页,128.00元

区域研究的兴起和语文学衰落

1958年3月,美国加州大学伯克利校区东方语言系(Department of Oriental Language)教授、著名汉学家薛爱华(Edward H. Schafer, 1913—1991)先生十分罕见地给《美国东方学会会刊》(

Journal of American Oriental Society

)和《亚洲研究杂志》(

Journal of Asian Studies

)这两个迄今为止依然是北美最重要的亚洲(东方)研究学术期刊投了一封公开信

(薛爱华: 《公开信》[“Open Letter”],载于《美国东方学会会刊》1958年第78辑第2期,第119—120页)

,信中不假掩饰地挑明了传统汉学所遭遇的困境,表达了对新兴的“区域研究”(Area Major)的强烈不满,提出汉学家们应当彻底放弃汉学和汉学家这样名重一时的专业和称号,为自己在语言、文学、历史、哲学和语文学等专业学科中,重新选择一条学术出路,并按照那个学科通行的学术标准来要求自己,做一名可与所在学科同行们进行公平竞争的优秀学者。

众所周知,薛爱华是美国著名汉学家,是研究中国中古时期中西物质文化交流史的一位专家,他的名作《撒马尔罕的金桃: 唐代舶来品研究》是西方汉学研究史上的一部经典著作

(原版为: Edward H. Schafer, The Golden Peaches of Sarmarkand: A Study of T'ang Exotics. Berkeley and Los Angeles, California: University of California Press, 1963;汉译本见薛爱华著,吴玉贵译: 《撒马尔罕的金桃: 唐代舶来品研究》,北京: 社会科学文献出版社,2016年)

。学界常有人将薛爱华的学术兴趣、方法和成就与伟大的德裔美国汉学家、博物学家劳费尔(Berthold Laufer, 1874—1934)先生相提并论,他们都继承了传统欧洲汉学的优良传统,其博学深邃的学术品质令人肃然起敬。薛爱华取得加州大学的终身教职时,却正好赶上了与战后冷战中的国际政治形势直接相关的美国大学“区域研究”(Area Studies)急速兴起的时代,这对他所从事的以研究古代语言、文本和文化为主的传统汉学(语文学)研究造成了巨大的困扰和影响,汉学在北美大学人文学术体制内失去了稳固的学术家园,它被更注重于现实政治、经济和国际关系的“中国研究”(China Studies)所取代。 薛爱华

薛爱华在信中,薛先生谈到当汉学面对“区域研究”强势崛起和人文科学学科已有精细分工这双重挑战时,汉学和汉学家应该如何重新确定自己于人文社会科学学术体系内的专业定位问题。他给出的让“汉学长大”的解决方案是效法“欧洲学”的先例,彻底抛弃传统汉学,以适应北美大学既定的人文社科学术分工体制。同时,他对新兴的“区域研究”这样的畸形怪物表示了强烈的反感,在他看来,对一个地理区域的研究无法构成一个独立的学科,它缺乏严格的学术方法和学术评判标准,“区域研究”无异于一个“半吊子的避难所和庸才的收容站”(asylums for dilettantes and refuges for mediocrities)。如果汉学也必须成为一个“半吊子”的“区域研究”类学科,那还不如让它从此消失。汉学家们与其成为“非鱼非鸟”“非驴非马”的怪物,不如立刻起身揖别,各奔前程,转型成为语言、文学、历史、哲学、政治学等不同的学科领域的专家学者,相忘于人文与社会科学研究的大江大湖之中。但是,薛先生自己则郑重声明他既不是语言学家,也不是历史学家,而是一名对“与物质文化相关的中古汉语文献特别关心的语文学家”。换言之,作为一名传统的汉学家,他依然要守住传统汉学这块在北美大学建制中已经无家可归的学术阵地。

这封公开信发表至今已经过去了六十余年,今日读来,却依然觉得胜义纷披,意味深长。它不但是我们了解1950年代北美大学中汉学向“中国研究”转变这一段学术史的宝贵资料,而且也对我们理解今天世界人文、社会科学学科的分类,以及“汉学”(国学)和“中国研究”(区域研究)的不同学术取径有很深刻的启发意义。当然,若要充分领悟这封信的微言大义,恐怕还需要我们下一点语文学的功夫,对它作一番语境化和历史化的处理,解释清楚汉学、语文学和“区域研究”之间错综复杂的关系,以了解“区域研究”的兴起何以会对汉学的生存带来如此严重的挑战。

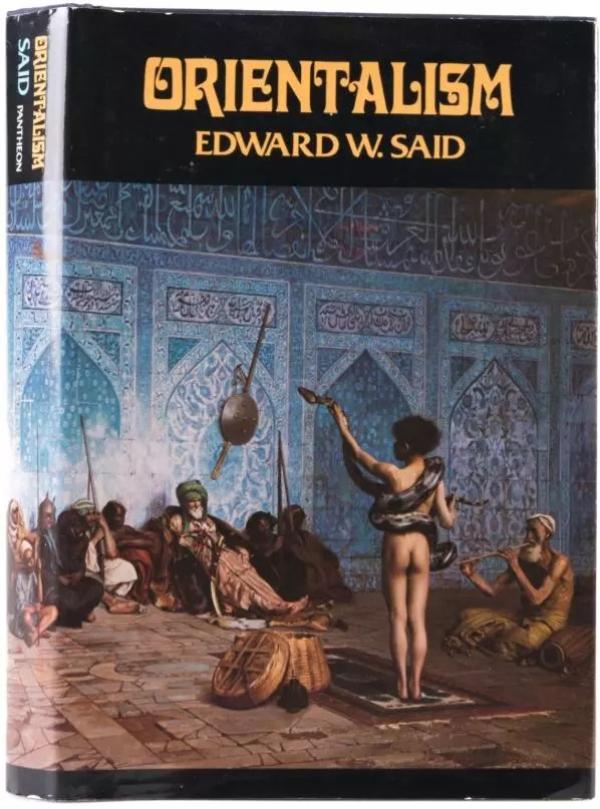

前述我们提到了西方学科中“-logy”的定义,明晰了很多以“logy”结尾,是表示对“某物的研究”的词汇,而在人文学科中,大部分实则都是语文学研究,或者说是以语文学为基本学术方法的某一种很专门的学问。特别是那些与东方某个地区、民族(国家)、宗教和文化相关的人文科学学科(humanities),例如汉学(Sinology)、印度学(Indology)、藏学(Tibetology)、突厥学(Turkology)、亚述学(Assyriology)、埃及学(Egyptology)和佛教学(Buddhology)等等,它们无一例外都属于语文学研究范畴。这些学科通常也都被归属于广义的东方学(Orientalistics)研究领域之内,从其学术特点来看,大部分又都属于东方语文学(Oriental Philology),或者东方文本语文学(Oriental Textual Philology)的分支学科。尽管萨义德确实把西方的东方学,特别是它的狭义形式,即西方对近东、阿拉伯世界和伊斯兰教的学术研究,作为他所讨论的“东方主义”的一个重要层面,但是作为学术的东方研究在西方通常被称为Orientalistics(德语Orientalistik),或者Oriental Studies(Orientwissenschaft东方科学),它与作为一种思想观念、思想方式或者意识形态的Orientalism(东方主义,Orientalismus)并不是同一回事。后殖民时代对东方主义思想及其后果的激烈批判,曾对西方的东方学研究带来了巨大的困扰和打击,当人们知道了由于东方主义,西方对东方的所有知识、研究和认知,无不都打上了帝国主义和殖民主义的烙印,他们自然会问: 那么对古代的东方语言、文本和文化的学术研究于今天又究竟有何重要意义呢? 萨义德著《东方主义》1978年初版

萨义德著《东方主义》1978年初版然而,从学术史的角度来看,这些可归属于西方之东方学范畴的很多不同地域的研究学科,它们在西方的形成和发展恰好与以语文学为主导的欧洲现代人文科学学术蓬勃兴起同时,所以,从诞生之日起,它们就都是典型的语文学学科。它们要求其从业者们从学习这些地区、民族、国家和宗教的语言、文字开始,通过对它们遗存的文本的收集、整理、翻译、解读,来对它们的历史、社会、宗教和文化做出符合西方人文学术(语文学)规范的研究和构建。而汉学无疑是这类东方学分支学科中的典型,西方早期的汉学研究主要就是对古代汉语语言和文献的研究,是对大量汉语文文献的整理、翻译、解释和研究。

19世纪末、20世纪初,西方殖民探险家们在中国西北广大地区开展了很多次大规模的科学考察,于西域文物考古领域掠夺了大量珍贵的文物资料,进而取得了丰硕的学术成果,特别是他们相继发现和劫取了敦煌、吐鲁番和黑水城等西域语文文献宝库,这给当时的世界汉学和中亚(西域)语文学研究的蓬勃发展注入了强劲的动力,使这两个学科得以在西方东方学研究领域内异军突起,令举世瞩目。正是在这样的学术背景下,法国汉学家伯希和(Paul Pelliot, 1878—1945)先生于国际学术界脱颖而出,声誉卓著,被公认为世界汉学第一人,其学术地位至今不可动摇。伯希和那些不拘一格的学术著作,虽然经常缺乏明确主题、脚注长于正文,但汪洋恣肆、博大精深,是汉语语文学和中亚(西域)语文学研究的典范和登峰造极之作。在他那个时代,汉学是一门经典的语文学学问,汉学家必须是一名语文学家。 伯希和

伯希和不幸的是,自20世纪中叶开始,语文学于西方,特别是北美的人文科学学术领域内进入了一个全面的衰退时期。随着人文科学研究逐渐被明确地划分成文学、哲学、历史、宗教、语言、艺术等学科,语文学虽然作为人文科学研究的基本学术方法或依然隐性地存活于上列各个分支学科之中,但它在北美大学的学术建制中已经接近于无家可归了。只有在美国的一些老牌大学中或还保留有古典研究系(Department of Classical Studies),给语文学的某些特别专门的学科,如古希腊语文、拉丁文和梵文研究等,保留有一席之地,但仅仅起着一种拾遗补阙的作用。只有像梵文研究和与它关联极深的印藏佛学研究(Indo-Tibetan Buddhist Studies),还能够在欧洲和日本的人文学术界继续保持着一定的发展势头,成为今日世界语文学研究的典范。

与此同时,大部分本来属于语文学范畴的东方学分支学科于北美大学的学术建制中纷纷失去了独立存在的基础。随着现代人文科学各分支学科之间的分野越来越细致和明确,像汉学、印度学这样从语文入手对一个地区、民族和国家进行百科全书式的研究,与现代人文学科的学术分类明显相矛盾,故很难继续维持下去。于是,这些曾享有崇高学术威望的语文学学科迅速被肢解,融入了文学、历史和哲学(宗教)研究等不同的分支学科之中。此外,二战之后的美国,在冷战愈演愈烈的国际政治背景之下,由中央情报局和联邦调查局等政府机构,和福特、洛克菲勒等许多民间财团和基金会的联合推动和支持下,北美各大学中纷纷建立起了名目繁多的“区域研究”项目,开始将“区域研究”作为一个主修学科,整合进大学的教学和研究体系之中。

所谓“区域研究”,简单说来就是对一个地理的、民族的、国家的和文化的特定区域,进行结合人文和社会科学的跨学科研究,它涵盖语言、历史、地理、文学、文化、政治、经济、社会、战略和国际关系等所有学科的研究,尤其重视对这些地区之现实政治和经济进行社会科学的研究,明显偏重政治导向和理论阐释。在这样的大背景下,前述那些属于东方学范畴的分支学科则纷纷被改变成为一种“区域研究”,如汉学和印度学被分别改变成为“中国研究”(China Studies)和“南亚研究”(South Asian Studies)。像汉学这样传统以语言、文献和文化研究为主要内容的民族、国家的语文学研究,在北美大学中通常会被整合进入东亚语言文学研究系(Department of East Asian Language and Literature),成为对东亚地区之“区域研究”的一个重要组成部分。 区域研究

区域研究事实上,当汉学被“中国研究”取代时,曾经辉煌的汉学时代到此就已宣告结束了。语文学从来不是“中国研究”最基本的学术研究方法,用像诸如“理性选择理论”(Rational Choice Theory)这样的社会科学理论,看起来完全可以更好地解释中国现实的政治和经济形势,预测其将来的发展趋势,所以,人们似乎完全不必再花那么大的力气,去学习和研究中国古代的语言、文献和历史文化了。当然,将众多有着完全不同的学术背景和专业训练的学者们聚集在一起,组成一个被称为“中国研究”的跨学科的区域研究项目,这并不是轻而易举就能取得成功的。如何在不同学科之间,就对学术主题的设定和分配、不同学术方法的选择和使用,和不同学术标准的确定和统一等等,进行有效的协调和整合,这是十分棘手和难以解决的问题。

前述北美“区域研究”的崛起和传统汉〔语文〕学的衰落就是薛爱华写作这封公开信的时代历史背景。“区域研究”的兴起和文史哲等学科的明确划分,这二者促成了使曾经享有崇高学术地位的汉学和汉学家们失去其学术家园的尴尬局面。而将研究同一个地域范围的语言、历史、金石文献、文艺批评、经院哲学、政治进程、社会动态、财务形势,甚至花岗岩石的学者们都集合在一起,形成一个“区域研究”主修学科,这在薛爱华看来十分荒唐可笑。“区域研究”既没有统一的学科性质,也没有严格的学术方法,何以能够成为一个主修学科?不甘平庸的薛先生自然不乐意与从事“区域研究”的庸才和半吊子们为伍,也不愿意做一名非驴非马的汉学家,坐视曾经德隆望尊的汉学蜕变为众多不伦不类的“区域研究”项目中的一个——“中国研究”。

正是在这种极其困难的形势下,薛爱华不得不承认汉学已经走到了它的终点,汉学不能再那么天真、幼稚了,是它“该长大的时候了”,于是,他向自己的学术同行们建言,干脆彻底抛弃曾经给他们带来过荣耀的汉学和汉学家的身份认同。与其像曾经的非鱼非鸟的“欧洲学家”一样,做一名非驴非马的“汉学家”,和一伙道不同不相与谋的“中国学家”们为伍,倒不如自觉地投身和融入语言、历史、文学和哲学研究等人文学术的分支学科之中,成为可与这些学术领域的同行们在普遍流行的学术标准下公平竞争的专家学者。早在“区域研究”兴起以前,幸运的欧洲学家们就已经卸下了“欧洲学家”的包袱,成为分别研究欧洲文学、历史和哲学的专家学者,得以免受因“区域研究”的兴起而给汉学家们带来的冲击和羞辱,所以,汉学家们只要抛弃汉学和汉学家这个名头,转而在文学、历史、哲学、宗教和政治学等专业领域中寻找自己的学术出路,他们就能摆脱困境,涅槃重生。

当然,薛爱华先生自己则不想“拥有自大的‘历史学家’或者自负的‘语言学家’这样的名头”,而要继续做一名“对与物质文化相关的中古汉语文献特别关心的语文学家”。他认为语文学家或可以是二流的,但语文学并不是一个二流的学科,不能让某些二流的语文学家破坏了语文学这个具有悠久传统的一流学科,语文学家绝非天生就是二流的学者。虽然薛先生研究中古汉语文献,但汉学可以是一门世界性的学问,故他不以汉学家或者中国研究的同行们为学术上的竞争对手,他的目标是要做一位可以与世界上研究比鲁尼、阿格里克拉和乔叟的优秀学者们并驾齐驱的一流语文学家。

值得强调的是,薛先生在公开信的一个注释中还专门给出了他给语文学下的一个明确的定义,他说:

我使用“语文学”这个词并不是,如先前一样,作为那个我们现在称之为“语言学”的一个同义词,而大约是如《韦氏新国际字典》(第二版)中开篇所说的那个意思,即“对主要是在其语言、文献和宗教中表现出来的文明人的文化的研究……”我更倾向我自己的定义:“〔语文学〕是对文本遗存的分析与阐释,利用如金石学、古文字学、训诂(解经)、低等和高等批评等学术手段,引向对作为文化复杂性和思想微妙性的一种直接表现的文献/文学的研究。”语文学,像整体的人文科学一样,目的在于〔获取〕比较而言抽象水准较低的知识,例如与社会学相比较,尽管其技术可能是高度抽象的。终究,语文学关心的是具体的、个人的、直接的、具象的、表现的知识,故而与传记、图像、象征与神话等相关。语文学之家,正如历史之家,拥有众多宅邸。我想,在我的定义中,风格批评、民俗学家、词典编纂学者和许多其他别的人都各有其位置。

薛爱华的公开信

薛爱华的公开信这样的一个语文学定义当然首先是薛先生对他自己的学术实践的一个总结,但它也是对传统汉学,或者说汉语语文学研究及其方法所作的一个十分确切的定义和总结。

正是由于对语文学的坚持,薛爱华最终成为一位名满天下的优秀汉学家。但是,他于这封公开信中所表达出来的这份对“区域研究”的愤愤不平之情和要拯救汉学的良苦用心,显然都未能阻挡住汉〔语文〕学受“区域研究”冲击而彻底走向衰落的进程。那些在“区域研究”的学科框架下从事中国研究的学者们,自然不都是一些非鱼非禽(非驴非马)的“庸才”和“半吊子”(票友),他们当于不同的学科专业领域内学有专精,术有专攻,各有各的优秀和卓越。严格说来,“区域研究”始终不是一个学科(academic discipline),它更像是一块汇聚各路英雄的金字招牌,美国的大部分中国研究专家,正如薛先生所希望的那样,因抛弃了汉学家的名分,而得以成为能在文学、历史、哲学、政治和经济等学科内各领风骚的专家学者。当然,不得不说的是,在美国的中国研究领域内,从此再难见到像薛爱华这样毕生以语文学为职业的具有经典性意义的优秀汉学家。这或亦一如薛先生之所愿,汉学和汉学家于北美学界业已成为一个历史名词。

语文学 Vs 超语文学

20世纪中叶以后,语文学于西方学界的境遇和影响力每况愈下,逐渐走下了学术神坛。语文学开始被人认为是一种机械、守旧的学问,不但枯燥乏味,事倍功半,而且对于人生也毫无价值和意义可言。导致语文学于世界范围内衰落的原因,细究起来有很多,除了区域研究的兴起是其中的一个很重要的原因外,新理论范式、新思想的流行,特别是以解构为标志的后现代主义的兴盛,无疑也给语文学的生存和发展带来了十分致命的打击。语文学家们不管有多么的优秀,也都难以摆脱时代政治、社会和思想的影响和束缚,任何细致的文本分析和客观的意义阐释或也终难抵达语文学实践之究竟,完美地揭示文本的真实意义。所以,语文学的魅力和权威随着后现代主义思潮的登场而不断受到质疑和挑战,终于成为明日黄花(aging lady philology),不再辉煌。

可是,当红丽人般的后现代文艺理论(Lady Theory)如火如荼地发展着的20世纪80年代,西方文学界却开始频频有人发出“回归语文学”(The Return to Philology)的呼吁,让语文学这个在当代社会几乎被遗忘了的词汇重新回到了人文思想界的视野之中。从近现代人文科学学术史的角度来看,“语言学”和“文学研究”本来就是以语言和文本为研究对象的语文学的最直接的传人。语文学是一门带着人文和历史关怀来研究人类语言和文献的准科学,它既有科学理性的一面,同时也离不开推测的维度。进入20世纪之后,语文学开始裂变为语言学和文学研究(比较文学)两大各自独立的学科,前者向更加科学的方向发展,而后者则越来越朝着人文和历史研究的方向进步。随着语言学和文学研究这两个学科的发展和成熟,语文学便渐渐在学术体制内消失了。可是,语言学不断增长的科学性和技术性,使它渐渐失去了学科的人文性质。而文学研究则因过分强调阐释的力量,不再给文本以应有的地位,逐渐沦为一门没有学术聚焦点的、无所不包的人文学科,且日渐远离科学理性,与精准、严密的文本语文学形成强烈的对照。这大概就是为何自20世纪80年代以来时常会有文学界的大佬们,如保罗·德曼和爱德华·W. 萨义德(Edward W. Said, 1935—2003)等,站出来呼吁文学研究要“回归语文学”的重要原因。 萨义德

萨义德“东方主义”(Orientalism)理论之父萨义德先生在去世前不久所作的一次题为《回归语文学》演讲中开宗明义:“语文学于二十一世纪之初差不多是与人文科学相关的所有学术分支中最不时髦、最不性感、最不现代的,同时也是最不可能在有关人文科学对于生命的重要意义的讨论中出现的。”

(见本书中爱德华·萨义德: 《回归语文学》,第328—346页)

可是,他又认为当下的文学研究学科已经失去了明确的主题和发展方向,文学批评中充满了不着边际的大话或者行话,很多不过是作者们“职业性的自我迷恋”(professional self-absorption)和“轻率的政治性的装腔作势”(facile political posturing),讨论的又都是诸如“广大的权力结构”(vast structure of power)一类的宏大叙事。而导致文学研究失去其焦点的主要原因是职业训练中语文学的衰落和缺失。而没有了语文学的文学批评,则无异于一种披着职业外衣的避苦趋乐的本能行为〔或曰“快乐原则的职业形式”(the professional form of the pleasure principle)〕,只有悔罪式地回归语文学,作为学术的文学研究方可获得新的整合,以重归正道。 保罗·德曼

保罗·德曼保罗·德曼是早于萨义德的一位北美著名文艺理论家、耶鲁解构学派的灵魂人物,他曾针对当时美国文学教学和研究界对以德里达(Jacques Derrida, 1930—2004)的解构主义为代表的流行文学理论的激烈批评做出了的回应,率先发表了题为《回归语文学》的文章,提出了“在实践中转向理论即出现为对语文学的回归”

(见本书中保罗·德曼: 《回归语文学》,第322—327页;关于保罗·德曼倡导的“回归语文学”或“对理论的抵抗”等一系列结构主义理论讨论亦见沈卫荣: 《文学研究的理论转向与语文学的回归——评保罗德曼的〈重回语文学〉》,《回归语文学》第一章,上海: 上海古籍出版社,2019年)

,鲜明地倡导一种全新的、升华的语文学形式。德曼和萨义德对“回归语文学”的呼吁,促使许多几乎没有在意过语文学的人开始关注语文学。斯坦福大学的比较文学大家汉斯·乌尔里希·贡布莱希特(Hans Ulrich Gumbrecht)也发表了一部题为《语文学的力量: 文本学术的活力》的著作

(汉斯·乌尔里希·贡布莱希特: 《语文学的力量: 文本学术的活力》[The Powers of Philology: Dynamics of Textual Scholarship],乌尔巴纳与芝加哥: 伊利诺伊大学出版社,2003年)

,不但呼吁人文学术,特别是比较文学研究要回归语文学,而且还对语文学的学术方法做了简要的介绍。这几位著名文学研究大家对回归语文学的呼吁或给人以这样的错觉,即正当结构主义理论为标志的文艺批评甚嚣尘上之时,北美文学研究领域依然对语文学有着强烈的兴趣和一种较之过去不同的理解。

前述已经提到,早在1988年,当时还很年轻的哈佛大学中世纪拉丁语文学助理教授茨奥科夫斯基先生受德曼《回归语文学》一文的感召,在哈佛大学文学与文化研究中心发起组织了一次题为“何谓语文学”的学术讨论会。逾二百余人参与了这次会议,会后出版了《论语文学》一书,汇集了十二位发言人及其回应者对语文学及其与古典研究、文学研究、文艺理论、女性研究等学科的关系的看法,篇幅虽然短小,但寓意深远。在《论语文学》一书的导言中,茨奥科夫斯基说明组织这次会议的初衷是想让在不同科系中的教师们来检验自身对语文学的认知,并以语文学的方式去分析语文学,从而试图寻找语文学的真相,包括不同学科对“语文学”这一词汇的最早和后续的应用、语文学和阐释学在圣典研究中的不同、语文学与语言学的关系,以及语文学在文学批评中的位置等

(参见本书收录的《论语文学》一书的导言: 扬·茨奥科夫斯基: 《何谓语文学?——导论》,第46—56页)

。茨奥科夫斯基意图从语文学的历史中去打破人们对这一学问的刻板印象,他与多位古典学家一起,强调语文学之于当代任何一个涉及文本、文献的人文学科的基础作用。然而,从会议的成果来看,此次讨论似乎是语文学与理论二者在文学研究与教学中的“权力”较量的战场。对此,茨奥科夫斯基感到十分疑惑,认为我们不能将自身的专业割裂为两个层面,一层完全专注于概念上的问题,一层完全投入文本与技术工作,希望在某些理论的解构意图和语文学普遍的重构工程之间找到一条中间道路。遗憾的是,在此以后的近二十年时间内,这样的一条中间道路显然并没有被找见。

2005年,已经是哈佛大学讲座教授的茨奥科夫斯基先生发表了一篇题为《超语文学》的长篇书评

(“Metaphilology”,载于《英语与日耳曼语文学集刊》[Journal of English and Germanic Philology]2005年第104期第2辑,第239—272页)

,同时对贡布莱希特的《语文学的力量: 文本学术的活力》和另一位美国著名的比较文学研究大家、加州大学圣地亚哥校区文理学院院长塞思·雷厄(Seth Lerer)的《错误与学术自我: 从中世纪到现代的学术想象》

(Error and the Academic Self: The Scholarly Imagination, Medieval to Modern,纽约: 哥伦比亚大学出版社,2002年)

这两部著作提出了十分尖锐的批评。茨奥科夫斯基毫不顾惜这二位学术同行的情面,对这两本语文学著作表现出了明显的不满,甚至不屑;他不厌其烦地在书中挑各种错漏,对作者的学术态度和学术水准提出了犀利的批评。从这篇书评中,我们不但可以看出茨奥科夫斯基先生自己对语文学的执着和坚守,而且也能看出他对当下学术因背离语文学传统而有失水准的痛心。 汉斯·乌尔里希·贡布莱希特:《语文学的力量:文本学术的活力》

汉斯·乌尔里希·贡布莱希特:《语文学的力量:文本学术的活力》首先,茨奥科夫斯基毫不含糊地批评贡布莱希特的《语文学的力量》一书或是“有关语文学的著作中最不语文学的一种”,它的范围和做派或可以“超语文学”“泛语文学”“假语文学”和“伪语文学”等等名称来界定,但绝不是正宗的语文学

(此书的导言部分被收录于本书,见贡布莱希特: 《何谓语文学的力量?》,第57—62页)

。它更像是一种“philo-blogging”,即“热爱—写博客”的网文类作品。尽管这本书的主题是讨论语文学的核心实践,即如何收集、整理(编辑)、评注、历史化和教学文本等,但尽是些泛泛之论,浅尝辄止,没有提供足够的实例可以引导读者去深入了解语文学的具体做法。而书中对所诠概念定义的模糊和不一致、写作手法的随意和不规范、援引资料的片面和不准确等等,无一不都正好走向了语文学的对立面。为了说明这本书在语文学意义上的不学术和不严肃性,茨奥科夫斯基列举了书中由于不严谨而造成的种种错误,指出在结集出版中亦未对原已发表的文章中出现的明显错误进行修改等等不专业、不认真的学术态度。

茨奥科夫斯基觉得,贡布莱希特虽然著作等身,但更像是一名公知,本没有能力和资格写作一部有关语文学的著作,更没有必要出版这样一本已经重复发表多次的小书,他完全不应该“趁热点”而写作这样一本以“语文学”标题的著作来误导读者对语文学的认知。因此,贡布莱希特和德曼一样,他们在意的不是语文学,而是一种似龙而非龙的“超语文学”。茨奥科夫斯基在他的这篇书评中,即以挑拣语文学错误的方式——一种传统语文学的实践——指出贡布莱希特这本著作的非语文学性质。 塞思·雷厄:《错误与学术自我:从中世纪到现代的学术想象》

塞思·雷厄:《错误与学术自我:从中世纪到现代的学术想象》茨奥科夫斯基评论的第二部作品雷厄的《错误与学术自我: 从中世纪到现代的学术想象》探讨的是文学研究的职业化与界定错误之间的共生关系,讨论了强调批判和正确的学术写作风格是如何和为何如此发展起来的,并指出这个问题的答案应当在中世纪和文艺复兴时期的语文学中,特别是在错误中去寻找。在导论开篇,雷厄说道:

我不认为我已经出版的任何东西中有哪一种是没有一个错误的。各种打字错误悄悄地混杂在里面,逃过了校对。错误的引文和错误的翻译拒绝接受改正;有时事实和判断看起来差不多是故意地要与实际的证据和被普遍接受的观念相违背。所以,去找出这样的错误看来是读者们的责任。为出版者〔服务〕的评审者们,和他们之后的图书评论人等,经常带着善意开始得很好,但赞扬很快散落为〔一地鸡毛〕,成为对学问的卖弄,最终的报告和评阅书常常就是对〔书中〕错乱的句子和短语的罗列。

显然,这段带着几分自嘲的开场白本来是雷厄用来抵御批评的新战略,可是,它不但没有堵住茨奥科夫斯基的大嘴巴,反而引来了异常猛烈的批判。

在这个号称“作者已死”的后结构主义时代,每本著作都像是一个独立自主的生命体,意义有自己的意志,对错也有自己的逻辑,人文科学也无法像自然科学那样用实验来证明它能否再生或重现;但是,茨奥科夫斯基坚持认为避免错误和找出错误依然是作者,而不是读者的责任,学术著作常以别人的著作为依据,所以在恰当的地方作者必须准确地标明其观点的依据和出处,以便读者能够验证这些说法是否言之成理,持之有故

(关于“作者已死”对传统语文学文本研究的影响参见李婵娜: 《从被遗忘的卡尔·拉赫曼谈起: 我们为什么必须回归语文学》,载于《文汇报》2019年8月2日第W12版,“文汇学人·书评”,第1—5页)

。作者不应该将读者的赞扬释为“善意”,将批评斥为“卖弄学问”。茨奥科夫斯基对《错误与学术自我》中随处可见的打字错误、引文错误、翻译错误,以及各种与实际的证据和被普遍接受的观念相违背的事实与判断等等,都挑选出典型的例子,对它们做了细致,乃至琐碎的说明和纠正,指出雷厄的书中出现了足够多有意的、无意的,严重的和次要的错误,足以令人对他书中表述的那些最引人注目的观点的可靠性产生十分严重的怀疑。

不论是对德曼“新语文学”的批评,还是对继承发扬这一理念的贡布莱希特和想跳跃出基础语文学的雷厄的揭穿,孜孜不倦于拉丁语文学实践的茨奥科夫斯基对挂着语文学的羊头、却卖着文艺理论的狗肉,企图在新文化的冲击下再拾文艺理论之往日辉煌的这些理论家们,难抑心中的怒火。他慧眼独具,看出隐藏在这一波“超语文学”浪潮背后的一个事实是: 语言文学在与电影、音乐等相应的人文学专业的对比中逐渐失去了重要性,而相较于社会科学和工科专业,人文学科又在整体地急速衰退。因此,语言文学的教授们感到被边缘化了,不像从前一样受到尊重了。于是,这些文学理论家们开始将“语文学”这一身份作为一根救命的稻草,大声疾呼“回归语文学”其实更像是一场后现代的表演,而非对作为人文科学基石的语文学对于当下学术和教育之发展和进步的意义有深切的理解。 茨奥科夫斯基:《超语文学》

茨奥科夫斯基:《超语文学》从《超语文学》这篇精彩的书评中可以看出,茨奥科夫斯基擅长的主要是通过分析语言的形式、结构、语法来讨索其词义,以达到正确理解文本意义的狭义语文学研究工作。当然,一位优秀的语文学家绝对不是没有思想、不懂哲学,只会故弄玄虚、卖弄学问的书呆子,读过《超语文学》这篇书评的人,大概没有人会把茨奥科夫斯基当作是雷厄笔下那种注定会遭受作者〔和读者们〕嫌弃的“pedantry”(卖弄学问的书呆子)。相反,语文学家身上散发出的博学、精致、执着和脱俗的气质,则正是“学术魅力”(academic charisma)之所在。而贡布莱希特出版于2003年的《语文学的力量》,是极少数标题中直接使用“语文学”这一名称的学术著作,在当时各种后现代理论于西方文化研究领域内甚嚣尘上,各种天马行空式的文本解释法和各种高深莫测、不知所云的学术行话层出不穷,令人目眩神迷、无所适从之时,贡布莱希特对语文学的公开倡导,对收集、编辑、评注和历史化及教学文本等语文学的核心实践的解释,至少使差不多已被人遗忘了的语文学重新回到了大众学界的视野之中。

人们常常将语文学的衰落归诸语文学家无法将语文学哲学化,没有能力将他们所做学问的意义提升到哲学的高度,故以文艺理论家称闻于世的贡布莱希特给语文学正名,给一门被世人看扁了的古董式学问从哲学的高度赋予其当代的学术和思想意义,并没有把它当作一部可以用来训练自己语文学技能的书。然而,正如茨奥科夫斯基所示,《语文学的力量》在很多方面直接与语文学背道而驰,这对他所倡导的语文学无疑是一个莫大的讽刺。如今,我们习惯于将语文学与哲学、语文学与理论绝对地对立起来,但是,一种哲学或者一种理论,如果完全经不起语文学的实证检验,那么,它怎能值得人们相信?它的力量从何而来呢?早在19世纪早期,德国著名哲学家、语文学家施莱格尔(Friedrich Schlegel, 1772—1829)就曾经这样说过:“语文学家应该像语文学家一样做哲学的研究,而哲学家应该把哲学也应用于语文学。”(Der Philolog soll 〔als solcher〕 philosophiren, der Philosoph soll Philosophie auch auf die Philologie anwenden)

(转引自伊恩·巴福尔(Ian Balfour): 《语文学的哲学与阅读的危机》,载于《语文学及其历史》,肖恩·古尔德(Sean Gurd)编:“古典记忆/现代身份系列”丛书,俄亥俄州立大学出版社,2010年,第192—212页)

语文学与哲学本应当相辅相成,而不是相互对立或者排斥。 施莱格尔

施莱格尔茨奥科夫斯基指出《错误与学术自我》中出现的林林总总的语文学的错误,这自然不是有意要吹毛求疵,同样也不是为了要全盘否定雷厄这本书的学术成就和价值。严肃的学术批评的意义是为了让学术变得更好,所以有必要告诉读者做好学术是多么的不易。鲁迅先生曾经说过:“对于历史小说,则以为博考文献、言必有据者,纵使有人讥为‘教授小说’,其实是很难组织之作。”

(鲁迅: 《故事新编: 序言》,文化生活出版社,民国36年,第1页)

小说尚且如此,更何况学术呢?语文学研究,要做到十分的彻底和究竟,几乎是一件不可能完成的使命,需要一代代的学者们前赴后继的努力。

茨奥科夫斯基于《超语文学》的最后说:

在一个节骨眼上,当许多学术出版机构无法遵循过去的常规,为书稿的初审和后期编辑做很多的时候,不管我们将我们自己称为语文学家、比较学家、文学批评家、文艺理论家、文化史家、中世纪研究学者,还是任何其他什么东西,且不说是对语文学的回归,只要我们能够承诺将开始重新小心谨慎地对待学术,那么,一切都还会不错。也许别人会觉得我还有这样的信念是过时到了无可救药的地步了,但是我还是要把它说出来: 只有对言语、事实和观念等同样地显示出我们的关心,方才对得起我们自己,对得起学问的分类和我们表述的思想,最终也是最重要的,是对得起文学。假如我们必须“重新语文学化”语言和文学研究,那么,我们就应该在这个范围内开始做。不管我们正在做语文学还是超语文学,让我们热爱语文(let us love the logos)。

诚哉斯言!“热爱语文”是语文学的本质,也是人文科学实践的核心。

未来语文学和世界语文学

尽管说清“语文学”本身在西方学术史和概念史中的定义和意义是一个极其复杂的课题,任何学术实践要完全符合语文学于其长期的发展历史中所形成的一整套学术规范和达到它所期待的学术水准,实在是一件十分不容易做到的事情。但是,我们可以确信的是,“热爱语文”的精神与其衍生出来的学术实践根植于世界每一个文明及其学术的历史中。近年来,又有一批受过很好的语文学训练,然而对学术史、思想史有着浓厚兴趣的专业语文学学者,携手一些对语文学于近代人文学术研究历史中的意义和价值有过深入探讨的思想史、哲学史家们,开始高调重提回归和复兴语文学这个话题,探索世界各种宗教、文化和学科、学术背境中的不同的语文学传统,试图构建出一幅“世界语文学”的历史全景图。他们分门别类地讨论当代人文学术研究各个学科与语文学的关系,并再次将语文学提升到人文科学研究之最基本的学术形式的高度,其中最具有代表性的成果即是近年哈佛大学出版社初版的论文集——《世界语文学》

(本书中收录翻译其中关于欧洲人文主义、梵语语文、伊斯兰《古兰经》语文与文学诗歌研究的四篇文章)

。

这部论文集的主编之一是美国哥伦比亚大学南亚、印度学教授谢尔顿·波洛克先生,他是当今国际学界对语文学最卓越和最有影响力的推手。在《世界语文学》的导言中,波洛克先生强调今天的语文学学科正面临着前所未有的危机,人类文明将首次进入一个没有语文学的时代。“语文学已经在如今‘学术大产业链’中被置于最末端”,当诸多附属学科——文学史、文学批评、比较文学、语言学——在20世纪上半叶逐渐脱离语文学时,学科之间的界限,不论是在制度上,还是在思维上,都被僵化了。尽管语文学的历史本身展示它曾经是一门多么综合的学问,但是,在目前高校教育与人文学术中,语文学的综合性已被肢解,而且它被刻板印象化为一种与理论对立的东西。因此,不论是从西方文明的历史进程来探索,还是从世界不同文明现象中去打破术语困境,“世界语文学”的提议则是试图通过多样性的展示来把语文学塑造为一个统一的全球知识领域(a unitary global field of knowledge)

(见谢尔顿·波洛克等编: 《世界语文学·导言》,第22页)

。 谢尔顿·波洛克、本杰明·艾尔曼、张谷铭编:《世界语文学》

谢尔顿·波洛克、本杰明·艾尔曼、张谷铭编:《世界语文学》诚然,通过对不同文化中的语文学现象和实践的对比发现,西方从古希腊罗马传统中发展而来的语文学的定义并非能够适用和囊括世界其他文明中的各具特色的文本传统,例如阿拉伯文化中的“

ṣinā‛ at al-adab

”(文学艺术)、中国晚清时期的“考证学”、日本近代早期的“kokugaku”(国故、国学)等等;然而,这些非西方文化传统中表现出来处理文本的方式,其中有关注语法问题的、有处理写本历史和印刷本来源的,还有对比校正不同读本和思考阐释问题的等等,均应该是我们理解的语文学的组成部分。“世界语文学”的构想无疑想通过对世界文学史、思想史的研究,在当下全球高等教育体系中,为作为一门独立和完整的学科的语文学,构建其成立的理论基础。

虽然,“世界语文学”与世界学术史上的语文学息息相关,但不得不说,对“世界语文学”的建构和设计更多是为创造一种推动“未来语文学”发展的新的学术理论和学术范式,它们与德曼和萨义德等人早年提出的“回归语文学”的呼吁可谓异曲同工。

(“未来语文学: 重访文本学术的经典”[Zukunftsphilologie: Revisiting the Cannons of Textual Scholarship]是由德国柏林自由大学主办、创建于2010年的跨学科论坛项目,专门支持全世界范围内语文学与文本学术史的批判研究,旨在重审欧洲中心主义与殖民主义的范式[官网: https://www.zukunftsphilologie.de]。2016年,项目启动了专有期刊《语文学的相遇》,目前已出版5期。本书中收录有多篇出自此期刊的文章。关于该项目的缘起与构想详见创刊号文章: 伊斯兰·达耶[Islam Dayeh]: 《世界语文学的潜力》[“The Potential of World Philology”],载于《语文学的相遇》2016年第1期,第396—418页。)

如前所述,20世纪80年代学者们受德曼的启发而讨论“何谓语文学”,并开始寻找一条能兼顾思想概念与文本处理技术的中间道路,不幸的是,在波洛克先生等构建的这个世界语文学图景中,我们似乎依然见不到这条中间道路的正确轨迹。 “未来语文学”项目

“未来语文学”项目波洛克重建“未来语文学”的计划在他近年接连发表的语文学“三部曲”中得到了最鼓舞人心的说明,这三部曲分别是: 《未来语文学?一个硬世界中的软科学之命运》《语文学的三个维度》和《语文学与自由》。在《未来语文学?》一文中,他系统阐释了自己立志让语文学作为一门独立的学科、一门软科学重新回到世界人文学术之中心位置的雄心壮志。他对语文学进行了哲学化的提升,精心设计了一整套“未来语文学”的理想。不但要把语文学从全球性的衰亡中拯救出来,而且更要对这门古老的学术传统给以革命性的改造,使它成为21世纪世界性大学中的一门具有独立学科地位的显学

(见本书中谢尔顿·波洛克: 《未来语文学?一个硬世界中的软科学之命运》,第394—426页;关于此篇文章的进一步探讨可参见沈卫荣: 《语文学、东方主义和“未来语文学”》,《回归语文学》第二章,上海: 上海古籍出版社,2019年,第63—124页)

。接下来,波洛克又在《语文学的三个维度》一文中为语文学提供了一个具有创新意义的、广泛的定义,他说语文学是“一门让文本产生意义的学科”,即把语文学当作一门解读和诠释文本的学问;同时,他认为语文学及其研究应该具有三个层面的展现: 文本的创生(“历史的层面”)、文本的接受传统(“传统的层面”)以及文本对于语文学家自身的意义(“当下的层面”)。语文学家若要真正读懂一个文本,并能说明白它的意义,就必须同时兼顾这个文本于这三个不同层面上所产生的所有意义

(见本书中谢尔顿·波洛克: 《语文学的三个维度》,第427—443页)

。而《语文学与自由》则把这个语文学重建计划推向了一个理论巅峰,波洛克哲学式地探讨了语文学的历史、理论与伦理观三者的关系,提出了语文学学科范式的新定义,指出语文学的“主要议题在于使文本产生意义,其鲜明的理论概念在于给予解释,而其独到的研究方法则包括以文本对勘、修辞学以及诠释学等各种形式进行的文本分析”;同时,波洛克还指出我们之所以需要维护语文学,只是因为我们需要维护在语文学影响下所培养的核心价值观——致力于追求真理、人类团结以及批判性自我意识。重新定义语文学旨在帮助语文学自我解放,而确定核心价值,是为了促使我们理解语文学如何能够解放作为学者及公民的我们

(见本书中谢尔顿·波洛克: 《语文学与自由》,第444—464页)

。波洛克大胆的理论创新、开阔的思维与卓越的远见无疑给语文学家及其爱好者们以极大的鼓舞,正如他所宣称的那样,对语文学定义的拓展是在新的人文学术环境下重新确定语文学的核心价值。兴许通过这样的调整与解放,我们在哲学与语文学、思想与技术之间可以找到一条中间道路。 谢尔顿·波洛克

谢尔顿·波洛克有意思的是,作为一名南亚梵语文学研究——一门于近代西方语文学实践中学术标准达到了极致的东方学学科——的教授,波洛克并未以任何应用于古典学科的大陆语文学实践案例去复兴这门高技艺、高智识的“硬科学”。在他的一系列专业作品中,波洛克一致地带着理论的观照在不同时期的梵文文献中勾勒自己关心的图景,他的研究大概依然应该归属于以理论为基点,叙述阐释为论点的北美文学研究的主流大军

(波洛克在最新对一部印度大诗研究新作的书评中又提出了“大小语文学”的概念,他显然更加关注的是古代印度研究的视角与理论发展,见谢尔顿·波洛克: 《大小语文学》,载于《南亚、非洲与中东比较研究》2018年第38期,第一辑;波洛克的著作均可通过其个人官方网站查询: www.sheldonpollock.org)

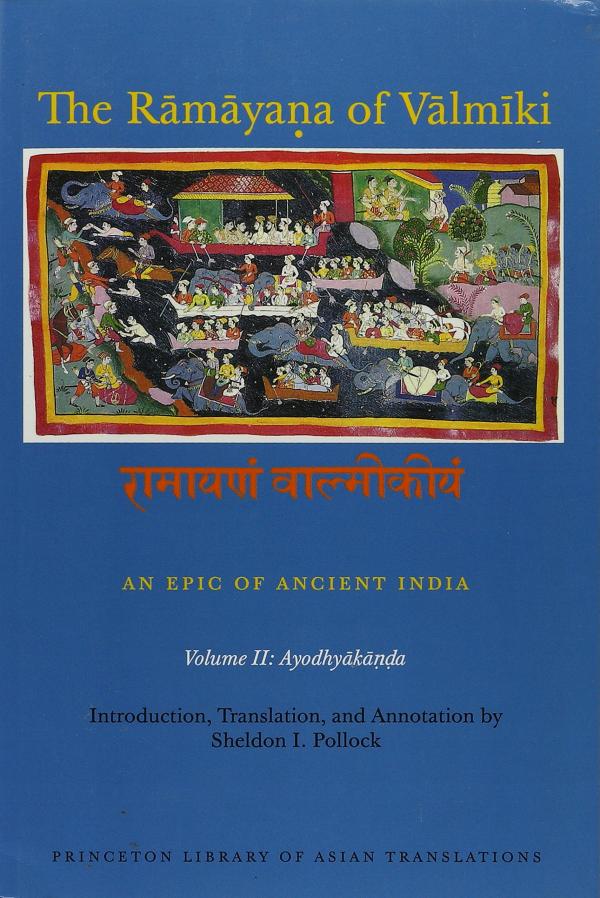

,其专业研究的基本方法并没有传统欧洲语文学的复杂和精致。他以研究印度史诗《罗摩衍那》专业出道,在执业初期翻译了《阿逾陀篇》和《森林篇》,其英文翻译之流畅体现了梵文诗歌节奏,去除了陌生古老的梵文术语所带来的阅读障碍,为英语读者提供了一个清晰的、可读的和忠实原文的读本

(罗伯特·P. 古德曼[Robert P. Goldman]编、谢尔顿·波洛克译: 《跋弥的〈罗摩衍那〉: 一部古代印度的史诗》卷二&卷三,新泽西: 普林斯顿大学出版社,1986年&1991年)

。在这部专著中,波洛克强调罗摩在文学叙述中复杂的本质,提出需将作品与同体的天神当作一个文学创作的整体进行阅读,从而提出了在印度史诗中体现的一种神授君权(divine kingship)的理论

(对《森林卷》的书评参见理查德·H. 戴维斯[Richard H. Davis],载于《亚洲研究集刊》1994年第53期第一辑,第263—264页)

。这样的研究理路在其收录在《世界语文学》中的文章《何谓梵语语文学?》中仍然体现得淋漓尽致。因此,当波洛克在大谈语文学学科理论时,许多欧洲语文学的同行,特别是他的欧洲印度学同行们并不以为然。波洛克曾经发表过一篇题为《深度东方主义》的文章,揭露和批判德国印度学家对印欧语系和雅利安人的构建所做的贡献,尖锐地谴责他们是德国纳粹法西斯主义的帮凶。

(参见谢尔顿·波洛克: 《深度东方主义?关于梵文与超越国王的权力》[“Deep Orientalism? Notes on Sanskrit and Power Beyond the Raj”],《东方主义与后殖民困境: 来自南亚的视角》[Orientalism and the Postcolonial Predicament: Perspectives on South Asia],第76—133页。相关讨论可参见沈卫荣: 《语文学、东方主义与“未来语文学”》。)

对于这样的批判,显然德国的印度学家们难以接受,所以他们也同样难以接受波洛克宣扬的语文学理论,他们觉得虽然语文学曾被波洛克批得一钱不值,但他们从来没有离开过语文学,更搞不明白波洛克为何又要他们重回语文学,也不知道他要他们回到哪个语文学中去?

(参见尤根·哈能德尔[Jürgen Hanneder]: 《未来语文学: 下一个方法〔时尚〕?》[“’Zukunftsphilologie’ oder die nächste M〔eth〕ode],《德国东方学会期刊》[Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaften]2013年第163辑第1期,第159—172页。)

谢尔顿·波洛克译:《跋弥的〈罗摩衍那〉:一部古代印度的史诗》卷二

谢尔顿·波洛克译:《跋弥的〈罗摩衍那〉:一部古代印度的史诗》卷二作为人文科学研究之基本方法的语文学实践

尽管波洛克对语文学的倡导和宣传非常鼓舞人心,他的博学和雄辩不但使语文学重新回到世界学术视野中,而且也给本来被认为是保守、琐碎的语文学赋予了思想和理论的意义,但是,他要让语文学作为一门独立的学科、一门软科学重新回到世界人文学术之中心位置的雄心壮志是注定难以实现的。如前所述,语文学本来曾经是所有人文科学的起源和代名词,在文学、历史、哲学(神学、宗教学)等学科建立成为人文科学研究的主要分支学科之后,语文学总体代表人文科学研究的时代就已告结束。现代人文科学研究的标志是它必须是一种语文学的和历史学的研究,因此,长期以来语文学依然是文史哲等人文学科研究的基本学术方法。波洛克将语文学宽泛地定义为“一门让文本产生意义的学科”,这看似想要人们重新回到语文学总括所有人文科学研究的那个黄金时代。今天流传到我们手中的文本,其内容无所不包,它们可以涉及语言、文学、历史、哲学、宗教、思想等所有人文,甚至社会科学和自然科学等所有学术领域,所以,作为“一门让文本产生意义的学科”的语文学应当囊括所有的人文和社科学术领域,这势必要超越波洛克要把作为“人文之书的语言”的语文学,和“作为自然之书的语言”的数学一样,作为一门独立的学科重新回到当代国际性大学的学术建制之中的野心。

平心而论,要让当下已经划分得如此明确和精细的人文科学研究重新回到文史哲不分家的语文学时代,这显然已经是不可能的了。即使是近二十年来学界不断积极倡导的跨学科研究,它也与语文学的学术精神和学术方法没有任何实际的关联,它并不是鼓励用语文学来整合整个人文科学研究。所以,要把语文学建设成为像自然科学中的数学一样的一门独立的人文科学学科,这似乎也很难实现。因为我们难以界定语文学这门学科的具体的学习和研究对象,我们无法把所有有可能的文本作为一门特定学科的研究对象。使人文学术回归语文学的一条最好、最可行的途径,应当是要号召人文学者们将语文学同时作为文学、历史、哲学(思想、宗教)研究的最基本的学术方法。只有这样,文史哲等学科之间才能获得有机的整合,我们倡导的跨学科研究也能够在人文学术研究中首先得到实现,而语文学则因此而可以真正返回世界人文科学研究的中心位置。我们都应该相信哈佛大学拜占庭学研究大家伊霍尔·谢维森科(Ihor Ševčenko, 1922—2009)教授曾经说过的那段话,即使在今天,语文学依然主要是由“设定和解释流传到我们手中的文本所构成的。它是一个很狭窄的东西,但离开了它,任何其他研究都是不可能的”

(转引自扬·茨奥科夫斯基: 《何谓语文学?——导论》,见本书中第51页)

。

如何在人文科学研究中,坚持语文学为最基本的方法,我们或可以目前依然将语文学作为岿然不动的学术主流的印藏佛学研究为例略作说明。于印藏佛学研究领域出现了许多位现象级的语文学家,他们通过对梵、藏文佛教文献的整理、译注而对印藏佛学所作的精湛研究已把语文学实践的方法和效益发挥到了极致。有人说语文学是一门于流亡中成长的学问,一种语言、一个文本距今的空间距离越遥远、年代愈久长、文化越隔膜、文本越残破,就越要求语文学最大程度地到场。或正因为如此,对古典梵、藏文佛教文献的研究,已成为当下西方语文学研究中一个特别令人瞩目的领域,其语文学实践的标准已经达到了一个令人难以企及的高度。

国际印藏佛教语文学研究的标准做法大致如此: 选择一部前人尚未发现、注意或者研究过的梵文佛教文本,尽可能地收集到它现存的所有不同的传〔抄〕本,先将其中一个最早或者最完好的本子逐字逐句的照录,以此为基础对众多传抄本进行十分细致的对勘,即释读、比较、编辑,由此整理出一个既能汇集各种传〔抄〕本又能显示它们之异同的精校本。在这个精校本中,语文学家要对文本中的用字、音读、语法、修辞、逻辑和上下联系等做仔细的考量,并依此对这个文本做出基本的释读;然后通过对文本所传达的意义的推敲,再参照相应的藏文译本及其释论等,对文本中出现的各种文字的差异做出当如何取舍的解释和建议。紧接着,严格按照原文的文字、结构和意义,将这个文本翻译成现代语文,并根据与这个文本相关的其他一手的文本和二手的前期研究成果等所能提供的资料,对这个文本中出现的所有经、续、论、赞颂、仪轨,以及各种名物制度的名称等,于脚注中尽可能多地举证相应的资料,并对它们做出详细的分析和解释。值得注意的是,语文学作品中字典般的脚注信息并不比亚于任何一种新颖的阅读视角所带来的认知价值。

通常,一个佛教文本的精校本和它的译注本的完成,就表明一部合格的语文学著作的诞生,欧洲早期的佛学研究著作绝大部分属于这一类作品。可是,一位优秀的佛教语文学家,通常也是一位杰出的佛教哲学家、思想家,他们从事佛教语文学研究的目的不仅仅是从文献学的角度来厘定文本,而且还要从哲学史和思想史的角度来诠释文本,所以,他们常常会在精细地厘定和忠实地翻译文本的基础之上,再花一番被称为“高等批评”(higher criticism)的语文学工夫,即对文本的作者、成书背景、流传和被接受的历史等作进一步的探究,从对文本的分析、对勘中构建这个文本形成、传播的历史,再通过对文本的释读和分析,对文本的微言大义作出哲学的和思想的分析和阐发。或者从对文本的分析、对勘中构建这个文本形成、传播的历史(history through textual criticism)。分析和解释文本的思想和意义,也是语文学实践的核心内容,即如波洛克给语文学的所做的一个最新定义是“一门让文本产生意义的学问”

(对此做法的首次归纳讨论见沈卫荣: 《说不尽的语文学》,载于《光明日报》2019年8月31日,第9版)

。因此,相比波洛克去除“印度性”的流畅的英文翻译,一部专业的语文学翻译著作也许往往并不具备较高的可读性,它要求与原文对应的精准性很难被当下阅读的理论臆测化约。

在同一种古代语言文献研究中比较,较之波洛克的《何谓梵语语文学?》,牛津大学南亚语文学家艾莱克斯·桑德森(Alex Sanderson)对梵文密教典籍的研究却展现了截然不同的学科路径,而后者才被认为是优秀的欧亚语文学代表作品

(艾莱克斯·桑德森: 《从湿婆教[Śaivism]、五夜崇拜[Pāñcarātra]和佛教瑜伽续[Yoginītantra]的文本对勘中构建历史》,弗朗索瓦·格力莫[François Grimal]编: 《来源与时间》,巴黎: 彭迪彻里法国研究所,法国远东研究学院,2001年,第1—47页)

。同样是对梵文历史文献的处理,波洛克提出了可否在梵语文学传统中找到某些古代印度语文学实践的理论,他从文学史的案例中,从思想史的角度探讨印度先哲处理、阐释文本的不同方式;与之形成鲜明对比的是,桑德森通过对南亚古代宗教文献的广泛、细致的比较研究,重新考察了密教起源的历史。显而易见,虽然二者均从当下我们的关注立场出发,即解开我们欲想了解的古老过去的面貌,但波洛克带着当下的问题回到了思想史中,他一再地强调印度本土历史上对于文献文本阅读不同的方式,带领我们回到了一种传统主义;而桑德森则采用了“通过文本的对勘、分析来构建历史”的方法,他对密典中出现的大量平行的段落进行同定、对勘和分析,揭示了这些文本互相间的连接及其相互引用的先后顺序,为建立起这些宗教传统的相对可靠的年代学顺序提供证据,最终建构起了这三种南亚的宗教传统形成、发展及其相互关系的历史脉络

(关于语文学进一步在印度学、西藏学与佛教研究中的应用参见沈卫荣: 《文本的形成与历史叙事的建构——语文学与藏传佛教史研究》,《回归语文学》第四章,上海: 上海古籍出版社,2019年,第125—172页)

。如果说,波洛克通过文化的广度对比拓展了我们认知思维的局限性,那么,桑德森则是通过对文化深度的挖掘撬动了我们知识领域的广度。语文学之于前者是阅读对不同历史传统的回归,而对于19世纪已降的传统欧亚语文学而言,语文学将阅读导向了“科学的”历史文化研究。

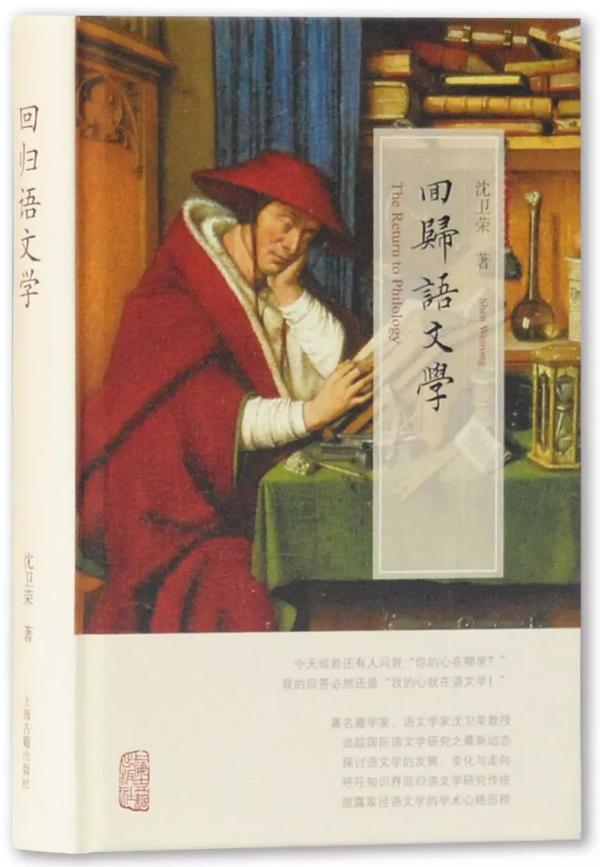

《回归语文学》,沈卫荣著,上海古籍出版社,2019年5月出版,348页,58.00元

对于语文学的讨论,我们最终又回到了认知模式的问题,或者说诠释学的问题。任何与文字打交道的人都在用自己的方式赋予其意义,但对于历史文化研究者来说,特别是在处理那些与我们不论时间还是空间距离更远的文本、文献时,我们的第一步无疑是需要一个正确的解读。比起担心语文学家“只见树木、不见森林”的迂腐,比如在一个貌似无关紧要的词汇上无休止地纠结,不如更加警惕和反省那些急于充当文本证据的、服务于理论范式的“凭直觉与自信”所作的文本阐释。例如,在极大程度上依靠文本研究的佛教学界,有一种声音认为北美学者是差劲的语文学家,他们鲜有使用原始文本资料,或这些材料被人以无知、夸张和轻浮的方式对待,以用于支持过分宽泛且目的可疑的学术假说

(关于语文学与理论各自在佛教研究的学术取径参见本书收录的两篇专文: K. R. 诺曼:《佛教与语文学》,第223—241页;何塞·伊格纳西奥·卡贝松: 《作为一门学科的佛教研究与理论的角色》,第242—269页)

。实际上,并不是理论本身出了问题,严肃认真的学术实践者关心的是研究的基石足够坚实与否。传统语文学和理论研究或许代表的是不同学术取径,或学术风格的选择。然而,我们不论是想从女性主义的视角去探讨佛教中的性别问题,还是通过对梵文、藏文、汉文多语版本《心经》的翻译对读去领悟“色即是空、空即是色”的基本佛学涵义,都需要从对佛教文本的正确理解出发,进而完成翻译,或其他语境下的再现阐释。任何人文学者都需要将一把“达摩克利斯之剑”悬置头上: 当一位语文学家在挑剔、排查“语文学的地雷”时,正如茨奥科夫斯基的书评,其对语文学回归呼吁没有任何理论暗示,而是在实践中去纠正、修正简单明了的理解错误、偏差,为了维护一个有规范、赋有批判精神的现代学术而付诸行动。而只有拥有一个相对的文本真实,任何理论层面的解读才有意义。语文学作为人文科学基石,并不排斥理论研究,它只是一直在抗拒着“坏的学问”——那些没有依据、不甚严谨、缺乏学术规范的做法。

总而言之,语文学是现代人文科学的活水源头,在现代人文科学体系中,任何学科,哪怕是神学或者哲学,都必须首先是一种语文学的研究,否则就不能被认为是一种科学的人文研究。语文学式的人文科学研究并非要求每个人都必须像传统欧亚语文学家或者印藏佛教语文学家一样做这种令人望而生畏的学问,语文学实践的核心是要求学术研究必须从语言和文本出发,将文本放在它原有的语言、历史、社会和文化语境中对它作出合理和正确的解读。长期以来,人们习惯于将语文学与理论作为互相对立的两个极端,把它们看作是人文学术研究的两种截然不同的学术方法,推崇理论而鄙视语文学。事实上,语文学和理论本不可同日而语,语文学是人文科学最基本的学术方法,而理论或能给人打开一种新的视野,或是一种能给人以启发的新的思维角度,或者给人提供一种新颖的叙事方式,但任何一种理论都不可能直接成为人文科学学术研究的基本方法,也不可能替代细致、扎实的文本研究。人文科学学术研究的目的一定不是为了证明某种理论是如何的放之四海而皆准,而是为了揭示人类精神文明的丰富性、复杂性,揭示人类历史的发展轨迹。

本书集结了西方学界关于语文学讨论的十九篇经典文章,涵盖介绍作为现代人文学研究之基础的语文学的定义,其形成和发展的历史,其基本的学术理念和学术方法,分门别类地探索语文学于历史、文学、宗教、语言研究,特别是于东方学中的运用和具体实践,最后总结讨论作为一种学术方法和世界观的语文学对于当今人文研究的发展和进步的现实意义。同时,本书的主要目的在于引导读者,特别是在大学高等教育中的学生,或者任何一位致力于人文学术的实践者,于各自的学科内思考和运用语文学这一基本的学术工具,进而倡导中国的文科研究回归到现代人文科学基础的轨道上来。

正如任何一部先前打着“语文学”旗号的著作,我们不得不承认本书仍是在概念层面上探讨语文学的实践,从西方思想史、文学史、学术史的角度为中国读者引介关于这一人类精神科学的知识体系。然而,我们希望的是通过“使语文学产生意义”向曾经拥有过黄金时代的中国人文学术再次勾勒其“被遗忘的历史”,提醒中国的现代人文学科始终秉承严谨的态度、科学的精神,将“对学问的热爱”付诸行动,在真正的人文学科实践中大力弘扬、发展语文学。

(本文系《何谓语文学:现代人文科学的方法和实践》一书导论的第二部分,澎湃新闻经作者授权刊发)