原标题:访谈︱彭春凌:章太炎“再造”斯宾塞

赫伯特·斯宾塞(Herbert Spence)是19世纪西方最重要的思想家之一,是以“进化”为主题的哲学运动公认的知识领袖,被称为“维多利亚时代的亚里士多德”。他的思想和言行,曾受到北美、日本、欧洲的政要、庶民、知识领袖一致的追捧。严复和章太炎都曾翻译过斯宾塞的作品,严复一生学问本于斯宾塞,章太炎早期知识图景也深受斯宾塞影响。

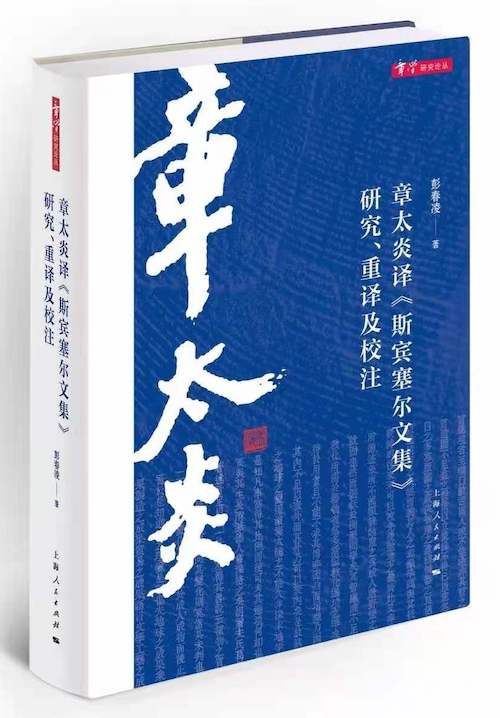

近日,《章太炎译〈

斯宾塞尔文集〉

研究、重译及校注》一书由上海人民出版社出版刊行,书中对章太炎的译文进行了比较详细的注释,不仅注出古词古义及所用典故,还从章太炎的全部著述中举出与章氏用字、用词的典型例子,以与译文对照,从而可以更深入地理解章氏译文及其行文风格乃至隐藏在其背后的思想意识。澎湃新闻·私家历史专访了本书作者、中国社会科学院近代史研究所副研究员彭春凌,谈及斯宾塞对章太炎的学术影响、章太炎对斯宾塞的“再造”等问题。以下为访谈正文。

彭春凌

彭春凌斯宾塞的学术影响

斯宾塞的学术影响有多大?

彭春凌:

斯宾塞是英国维多利亚时代以“进化”为主题的哲学运动公认的知识领袖,被称为维多利亚时代的亚里士多德。思想史家约翰·麦克里兰说,“维多利亚时代是斯宾塞的时代”。这个说法并不夸张。因为,我们可以很明显地看到,斯宾塞糅合生物学的“进化”(evolution)理论与哲学上的“进步”(progress)观念,建构了对宇宙和社会进行贯穿性解释的“进化”哲学。“进化”的哲学观念渗透到十九世纪中期以降全球所有文明的理智结构之中。当然,斯宾塞思想的全球扩散,其原因,很大程度上还在于他所生活的维多利亚时代,正好处于英帝国的全盛时代。斯宾塞扮演了现代理性生活代言人的角色。随着英帝国文化权势在全球的扩展,他的思想和言行,在北美、在日本、在欧洲,受到政要、庶民、知识领袖一致的追捧。比如,日本近代哲学的创立人井上哲次郎在德国留学时,就一定要跑到英国去拜访他早年的偶像斯宾塞。研究者认为斯宾塞是“全球第一位公共知识人”,是非常恰当的评价。

此外,斯宾塞哲学的轴心当然是“进化”。当他把进化的哲学理念贯穿到包括《第一原理》《心理学原理》《生物学原理》《社会学原理》《伦理学原理》十卷本“综合哲学”时,这些新兴学科产生的影响力也是不可估量的。斯宾塞和孔德一样,是近代社会学的奠基人。美国第一代社会学家的整个认知框架都受到斯宾塞社会学的规范和制约。虽然说,“生物学”(biology)这个词不是斯宾塞发明的,但他的《生物学原理》却属于第一批、甚至可能是第一本关于生物学的系统著述。是“进化”,给予了这些学科一个新的开端。当然,作为19世纪偏向个人主义的自由主义思想家,斯宾塞思想还推动了全球的自由主义思潮和民权运动。

可以说,理解斯宾塞的思想和学术,是打开19世纪中叶以降全球思想史的一把钥匙。然而,由于20世纪初开始,斯宾塞的影响力逐渐衰减,特别是1944年霍夫施塔德出版了著名《美国思想中的社会达尔文主义》,批判美国的政治保守主义,以及对腐败、贫困等社会问题毫无作为的自由放任主义,认为美国社会达尔文主义者威廉·萨姆纳社会哲学的主要前提就是从斯宾塞哲学衍化出来的。霍夫施塔德强烈暗示斯宾塞是美国社会达尔文主义的思想源头。斯宾塞逐渐被贴上了“社会达尔文主义之父”这一臭名昭著的标签。我们今天很多人对斯宾塞的认识就来自于这个标签。人们憎恶丛林法则,也懒得去管斯宾塞真正的思想和主张究竟是什么。这导致斯宾塞成为20世纪被谈论得最多、但被读得最少的思想家。

最近二三十年,欧美学界对斯宾塞的认知有所回潮,再评价之风甚嚣尘上,也出版了好些有分量的研究著作。但对中国学界来说,一百余年来对斯宾塞的译介和认知都是非常不足的。这也妨碍了我们对19世纪全球思想的准确理解。正因为对斯宾塞认知的不足,当我们来把握19世纪末与全球思想史深刻联动的中国近代思想时,也往往有捉襟见肘之感。 赫伯特·斯宾塞

赫伯特·斯宾塞斯宾塞的学说为何能引起严复、章太炎等人的关注?

彭春凌:

严复、章太炎那一代人关注斯宾塞,我想有两个层面的原因。

一个是历史的脉络。每个人都脱离不了自己的时代,在有意无意间都会受到时代意识和思潮的熏染。就像流行歌曲一样,耳濡之下,多少都能哼几句,更何况,人们往往还会去追逐流行的趋势。严复留学英国是1877-1879年,而当时正是斯宾塞学说在英美学界的全盛时代,1873年出版的《社会学研究》大获成功,成为畅销书。这本书既“在英语世界第一次为社会学提供真正的理论正当性”,又使斯宾塞赢得广泛的社会声誉。这本书后来也被严复翻译成中文出版,即是《群学肄言》。至于章太炎关注、翻译斯宾塞,则有一些偶然的成分。1897年,严复把他翻译的《斯宾塞尔劝学篇》的第一篇《论群学不可缓》,也就是后来《群学肄言》第一篇《砭愚》陆续在《国闻汇编》上发表。主持《时务报》的汪康年看到之后非常重视,本来想请严复译完登载,但两人没有谈拢。严复鼓励他到别发洋行购买斯宾塞其他作品来翻译。曾国藩的孙子、曾纪泽的儿子曾广铨,懂英文、在英国生活过,当时正在替《时务报》翻译英文报纸。汪康年非常精明,安排了曾广铨来搭档不懂英文、汉文功底好的章太炎,两人联手翻译篇幅较短的《斯宾塞尔文集》。这样就成就了章太炎与斯宾塞的相遇。

另一个是思想本身的吸引力。一位伟大的思想家要在全球范围内受到关注,特别是受到各地智识阶级的关注,一定是因为他的思想本身很有吸引力,能够解答人们心中的困惑、乃至重塑人们的知识框架和理性生活。斯宾塞正是这样的思想家。他将进化的原理贯穿到从宇宙演化、生命起源、人的诞生、社会的形成、文明所有门类由来演变的脉络之中,给予了人类感知范围内的所有对象一个整全的、确定性的解释。这是非常打动各国智识阶级的。严复就感叹,斯宾塞本于“天演”著“综合哲学”,“举天、地、人、形气、心性、动植之事而一贯之,其说尤为精辟宏富”,“欧洲自有生民以来,无此作也”。这样的评价已经达到了“前无古人”的程度。严复一生学问本于斯宾塞,也是公论。斯宾塞思想同样深深吸引了章太炎,翻译了《斯宾塞尔文集》后,他创作了《儒术真论》、《訄书》初刻本。从这些早年的代表作中,我们能看到章太炎早期整个知识图景,包括宇宙和生物的进化,人类文明的进步,古代神权与王权、语言和文字、法律与诸制度、宗教、各种礼仪风俗的形成和演变,以及关于变法的理论和历史实践,都受到斯宾塞的启迪。章太炎的文化观是以斯宾塞学说为起点而形成的。 严复

严复斯宾塞在近代中国的渐进接受过程是怎样的?

彭春凌:

说到斯宾塞在近代中国的渐进接受过程,相比于其原著卷帙浩繁的庞大体量,汉语翻译过来的斯宾塞作品可以说极为有限;可相对照的是,日本差不多在明治时代就实现了斯宾塞绝大部分作品的引介。然而,尽管如此,汉语学界百余年翻译斯宾塞著述,仍旧经历了潮涨潮落的历程。饶有趣味的是,其涨落的曲线,与域外评价、译介斯宾塞之升降的曲线,虽然略有时间差,但也是大致吻合的。

从十九世纪后半叶到二十世纪初,是斯宾塞在全球声名鹊起的阶段。中国这个时期译介斯宾塞的渠道和方式都比较多元,有三部著作奠定了斯宾塞百年汉译史的基本格局。

颜永京1882年将《教育论:智育、德育和体育》中的首篇《什么知识最有价值?》(What Knowledge is of Most Worth?)译作《肄业要览》,是斯宾塞汉译史较为明确的起点。这部著作也开启了斯宾塞《教育论》在中国持续而稳定的接受史,五四后有任鸿隽的译本,到了1962年都还有人民教育出版社的译本。

严复1903年出版的《群学肄言》,是严译名著中为人所熟知的作品。这本书的出版和百年来的不断重印,也使得斯宾塞作为社会学奠基人的形象在中国深入人心。

曾广铨、章太炎合译的《斯宾塞尔文集》,相对而言最能呈现斯宾塞综合哲学和政治社会思想的整体面貌。因为,它包含了两篇长论文《论进步:其法则和原因》(Progress: Its Law and Cause)和《礼仪与风尚》(Manners and Fashion)。前者集中体现了斯宾塞进化论的宇宙哲学要点。如果只能选一篇文章来代表斯宾塞的思想,非《论进步:其法则和原因》莫属。后者则一方面运用进化哲学来解释人类社会的历史变迁,特别是描述了人类社会早期神权-王权一体的统治体系走向法律、宗教、礼仪几种统治装置相分离的历史过程。另一方面,《礼仪与风尚》完整阐述了斯宾塞的“同等自由原理”,即强调每个人有自由去追求自己的目标,但他必须守护其他人那些同等要求的自由。这一原理贯穿了斯宾塞从《社会静力学》到《伦理学原理》一生著述的始终,也是他作为自由主义思想家的主要逻辑所在。中国后续由马林、李玉书合译的《自由篇》,马君武所译的《女权篇》,乃至1996年商务印书馆推出的《社会静力学》相对完整的译本,都是属于这个政治、社会思想序列的作品。

整体来讲,1903年之后,国内对斯宾塞的评价和译介都在走下坡路。这当然受到欧美大环境的影响。简单说来,斯宾塞所信奉的自由放任理念难以解决工业社会持续发展所累积的贫困问题,也难以打破日益坚固的阶级壁垒。新一代的社会学家逐渐反思与自然秩序一体的社会观念,更强调人为的力量可以改变社会。这使得斯宾塞学说在大众心理层面和专业学术领域,都遭到某种遗弃。王国维深受日本新的德国哲学潮流影响,可能根本没有读过斯宾塞的作品,在1907年他都能很轻蔑的说斯宾塞是“第二流之作者”。斯宾塞在舆论场中的处境可想而知。

在斯氏作品的译介上,1903年到1930年其实还续有发展,但由于既没有大思想家,也没有大翻译家进入这个领域,相对来讲,有些成绩平平。《论进步:其法则和原因》出现了另一个中文译本,即中华基督教青年会在上海创办的杂志《进步》连载了紫宸达旨、健鹤润辞的《学术进化之大要(译英国斯宾塞学术论)》。这个译本同样问题重重。译者科学与哲学素养的匮乏,是这一时期斯宾塞著作整体翻译质量不高的主要原因。1923年商务印书馆《英文杂志》(The English Student)开始连载,后来又推出单行本的胡哲谋译注《英汉对照斯宾塞尔文体论》,踏踏实实将原文译文一一对照,注释原作出现的人名、篇名、各种专用名词、英语典故俗语,说明翻译的用词考量,提供了一条新途径向中国知识界介绍斯宾塞。

1930年后,马克思主义社会学派和欧美社会学派出现激烈纷争。新中国建立后,社会学的研究和教育机构被削弱,甚至一度被认为是资产阶级的社会科学而遭取消。斯宾塞著述的译介跌入真正的低谷。直到改革开放后才有一定的复苏,但译介的数量仍旧极为有限。20世纪后半期西方知识界逐渐开始以历史化的态度来重新认知斯宾塞及19世纪的维多利亚文化。随着近代思想史研究向纵深发展,国内学界事实上也为重审中国近代思想与19世纪中叶以来全球思想史的关系做好了准备。

正如我在本书绪论中说的那样:“青山遮不住,毕竟东流去”。中国近代的历史进程自有其演化的逻辑与主潮。斯宾塞著述的汉译在事实上的遗憾和缺失,对于评判这一段中国思想史的价值,其实是无所增损的。这里就有事实判断和价值判断的差异。甚至,那些缺口、误读、扭曲,本身就是内在于思想史建构不可或缺的元素,历古弥新地一直存在着。换到另一面说,斯宾塞的进化理论从十九世纪下半叶以来,某些片段已经变为描述社会变化的一般性语言,通过各种传播途径,早就渗透到人们的思想意识中。即便在社会学内部,诸如人类社会进化、功能主义、社会有机体等理论仍旧被二十世纪的社会学家所普遍接受。所以,无论人们是否知悉这些话语与理论的发明者或重要阐述者“斯宾塞”的名字,是否了解他的综合哲学,他的思想在事实上的影响力也是不容否认的。

章太炎翻译的《斯宾塞尔文集》

章太炎不懂英文,他怎么翻译英文著作?您如何评价林纾、章太炎这种翻译方式?

彭春凌:

《斯宾塞尔文集》在《昌言报》上登载时,署名是“曾广铨采译、章炳麟笔述”。章太炎并不懂英文。这就是说,和林纾一样,章太炎需要借助懂英文的合译者来首先实现语际翻译,然后再由自己完成语内的翻译。

章太炎的合作者是曾广铨。曾广铨是曾国藩的孙子,他8岁时就跟随他的父亲,清国第二任驻英法大使曾纪泽在伦敦学习英语。1893年,曾广铨还被委任为驻英使馆参赞。照常理来说,他的英文水平应该不差。他在翻译《斯宾塞尔文集》之前,已经替《时务报》翻译过“英文报译”栏、时论、还译过哈葛德的小说《长生术》(She)。从这些译文来看,他的语言能力平平。目前由于曾广铨方面的资料匮乏,难以知晓曾广铨、章太炎究竟是通过怎样的合作方式来进行翻译。按照曾广铨的履历,光绪二十五年(1899年)才结束在英国的任职回国,并且,《长生术》的译稿就是他从英国寄到上海的。可以合理推测,他是译有一份《斯宾塞尔文集》初稿的。初稿寄到上海,章太炎再加以自己的理解,重新写出一份我们现在见到的译文。

如将来能发现曾广铨最初的译稿,再对照太炎笔述过的译文,无疑会增进我们对两位译者各自作用的认知。但目前,我们所能观察的,只有《昌言报》最终刊发的译文。可以说,译文从遣词用语、到凝合成完整的思想表述显然都笼罩着章太炎的色彩,并且与太炎同期作品的思想倾向及语言风格高度吻合。甚至,离开了章太炎自撰的著述《訄书》初刻本、《膏兰室札记》等,译文的不少内容难以理解。这就是为什么必须根据章太炎其他著述,对译文进行详细的注解。我在书中写到,“译文由太炎笔述完成。他好像临摹图画时,画出了虚线,却用想象力来填充画纸上的空白与缝隙。太炎翻译斯宾塞的过程,某种程度上也是按自己意愿‘再造’斯宾塞的过程;他不仅是译者(传播者),更是斯氏学说的对话者、消费者与生产者。”这句话大概可以概括章太炎翻译《斯宾塞尔文集》时的状态。

林纾、章太炎这样的翻译,是近代中国一个特殊时期的特殊现象。海通之后,大量传教士的翻译作品往往都有熟知中文的士大夫参与其间,帮助外国传教士把译文写成或对译文加以润饰。随着中国开始培养掌握外语工具的专门人才,语际间的翻译逐渐由中国的译者来处理,但一般来讲,这些译员的古典文化修养不算太高,像严复那样中西学皆佳的人才更是凤毛麟角。而时代又迫切地渴求西学,到了戊戌时期,出现“上自大夫,下至凡民之俊秀者,人人莫不以讲西学为要”的局面。

一方面是译员的中国古典文化修养欠佳,另一方面是“中土士大夫欲通西学,而以习其言语文字为畏途”,因而出现了这种看似互补其短、实则纰漏百出的取巧做法。但换到另一个角度看,这样的翻译方式也诞生了如林纾、章太炎译作般的文化奇观。林译小说自不必言,作为近代文学中的畅销书,它早就是文学史关心的话题。如果站在观察中国传统文明朝向近代观念世界转型的角度,章太炎译《斯宾塞尔文集》可以说是中国思想史上一部独一无二的作品。其价值,必会随着时间的推移而愈发彰显。 章太炎

章太炎在您的考证中,1898年章太炎翻译《斯宾塞尔文集》所用的底本是1868年斯氏《论文集》第一卷,这意味着,在斯宾塞晚年思想发生改变并影响于他修订的、过往作品的时期,章太炎接受的却是斯宾塞早年的思想。您如何理解这种历史错位?斯宾塞的思想在哪些层面上影响了章太炎?

彭春凌:

曾广铨、章太炎的译作《斯宾塞尔文集》对应的,其实是斯宾塞《论文集:科学的,政治的和推断的》(Essays:Scientific, Political, and Speculative)。该《论文集》有1858年、1868年和1891年三个版本,加上《斯宾塞尔文集》所包含的两篇长论文《论进步:其法则和原因》和《礼仪与风尚》各自在1857年与1854年《威斯敏斯特评论》(The Westminster Review)上的原刊本。可以说《斯宾塞尔文集》所涉及的论文一共有四个版本。

据我考证,章太炎翻译《斯宾塞尔文集》所用的底本是1868年斯氏《论文集》第一卷,而从内容上讲,在1868年斯氏《论文集》第一卷和1858年《论文集》第一卷上,这两篇论文几乎没有太大差别。当然,1858年《论文集》的版本在两篇论文原刊本基础上是有所调整的。相对而言,我们现在更熟悉的斯宾塞《论文集》是他1891年修订的版本。1891年版《论文集》也是此前大多数研究者研讨章太炎译《斯宾塞尔文集》时会使用的原作对照本。

以《论进步:其法则和原因》为例,我们会发现1868年版和1891年版《论文集》主要差别体现在两个方面。

第一,1868年版《论文集》内容上源自1858年版。1857年斯宾塞写作、发表《论进步》,1858年将之编入《论文集》时,达尔文的《物种起源》尚未问世。分析生物进化的原因时,斯宾塞《论进步》所持的是拉马克主义“获得性状遗传”(inheritance of acquired characteristics)的理念。1859年《物种起源》出版后,达尔文倡导的、生物进化原因在“自然选择”(natural selection)的观点,影响力越来越大。斯宾塞1891年修订《论文集》时,以注释的方式对“自然选择”理念作了回应。章太炎翻译《斯宾塞尔文集》是在1898年。虽然说,此前此后,达尔文、斯宾塞、赫胥黎诸家论说通过各个渠道传到了中国,然而,对近代中国的种群进化学说产生最大影响的是拉马克主义,而非达尔文主义。这其中的逻辑和原由,我们可以从《斯宾塞尔文集》原作底本出发,找到部分的线索。

第二,从1858年到1891年的三十余年间,自由竞争的工业资本主义逐渐走向垄断资本主义和帝国主义,资本主义发展所催化的贫富分化和阶级鸿沟愈加激化英美社会的内部矛盾。并且,英帝国在全球政治经济、文化各个方面的权势也从鼎盛渐次面临危机重重的困局。从《论进步》1858年版与1891年版的差异就可见出斯宾塞心态的变化。他早年坚信欧洲人是人类进化的高级阶段,在体质、思维、情感能力、文明程度上均优越于其他下等人种。然而随着欧洲虚伪的尚武主义与殖民主义愈益凸显,对于欧洲人道德上胜过土著人,斯宾塞越来越失去了信心,两者道德上的平等性甚至使他乐观的进步哲学有脱轨的危险。1858年、1868年版《论进步》体现了斯宾塞强烈的民族优越感,由于心境的变化,相关文字在1891年版中是被删掉的。同时,这三十余年间,英、美、日本等各国知识界对斯宾塞的认知也在进行调整。斯宾塞19世纪70-80年代在英、美、日本广受赞誉与推崇,然而,19世纪90年代之后,他的学说受到相当多的挑战和抨击。

换言之,章太炎所译《斯宾塞尔文集》体现的斯宾塞思想,和章太炎1898年之后遭遇到的外部环境(主要是日本语境)中对斯宾塞的评价是有很大落差的。所以我说,在斯宾塞晚年思想发生改变并影响于他修订过往作品的时期,在斯宾塞学说的价值备受争议的时期,章太炎最初接受的却是斯宾塞早年思想的影响。这种历史错位造成的思想张力,特别值得留意。

至于说斯宾塞的思想在哪些层面上影响了章太炎,真的是一个相当复杂的问题,几乎需要一本专著来予以解答。简单地讲,此前姜义华、王天根等研究者通过比较曾广铨、章太炎合译的《斯宾塞尔文集》与章太炎早期代表作《儒术真论》(1899年)、《訄书》初刻本(1900年)得出的印象和结论是准确的。即,章太炎早期整个知识图景和文化观,都是以斯宾塞学说为起点而形成的。当然,从宇宙诞生、种群进化到社会文明的演变,在每一个具体层面上,斯宾塞究竟如何影响章太炎,这些学说和19世纪40年代海通以来中国引介的西学有什么关系,还需要做进一步的详细分析。这里没有办法展开。

我还想补充的是,章太炎1899年、1902年、1906年几次旅日,大量摄取的西学,相当部分属于斯宾塞的后学或是反思斯宾塞的作品。这就意味着,要了解太炎从《訄书》初刻本到《訄书》重订本,再到《民报》时期思想的整个演变脉络,其实也必须从《斯宾塞尔文集》出发。换言之,以“进化”为主轴,以“俱分进化”为进境,才可能对章太炎的思想历程进行整体的考量和重估。

严复对章太炎翻译的《斯宾塞尔文集》有“读译书者,非读西书,乃读中土所以意自撰之书而已”等诸多恶评;而章太炎研究者对《斯宾塞尔文集》评价极高,认为章太炎通过翻译而受启发,在斯氏新学基础上构建了他早期的知识图景。您如何评价《斯宾塞尔文集》?与严复等人翻译的斯宾塞相比,孰优孰劣?

彭春凌:

这两个问题我想放在一起回答。若以“信、达、雅”为翻译成功与否的标准,毫无疑问,严复精通英文和英国文化,他翻译的斯宾塞《群学肄言》,“信”与“达”的质量超过太炎译《斯宾塞尔文集》。当然,这并不是说严复的译文就完全遵循了原作的文意,而没有挟带私货。不少的严复研究者都指出过,严复译文同样渗透了大量译者自身的思想和意图。如他往往用国家民族“群”的视野来替换斯宾塞原作中的个人主义倾向。但严复的“篡改”和章太炎的“篡改”不是一个层面上的问题。如果说严复是明知原意而有意“篡改”、或藉助中国文化中的相似元素为中国读者理解斯宾塞提供桥梁与渠道,那么章太炎则是因不知原意,而天马行空、肆意发挥的任性“篡改”。除了严复之外,近代的其他斯宾塞译作,包括1911年《进步》杂志所载紫宸达旨、健鹤润辞的《论进步》另外一个译本,在质量上并不比太炎译《斯宾塞尔文集》高明多少。

对于《斯宾塞尔文集》,这部从翻译上看“失败”的作品,我们必须重新建立理解它的坐标,也要思考打开它的方式。

定位和理解《斯宾塞尔文集》,恰当的坐标是整部中国思想史。我在书中指出:对于章太炎、严复这一代曾经完全浸淫在传统汉字文化所指涉的意义世界的知识人来讲,当他们突然要用经籍中的汉字符号来全面转换英语所指涉的那个近代观念世界时,语言就来到了两个意义世界的“临界处”。特别是,如《论进步:其法则和原因》这样的作品,用进化的观念统摄了从宇宙诞生,地球演化,生命出现,到人的起源,社会形成,文明所有的门类——制度、科学、艺术等等由来演变的脉络。汉语笔述者章太炎几乎必须调动传统文献中与此相关的重要记述,来整合出一套家族相似、但符号的所指却不尽然相同的叙述。在斯宾塞作品的参照下,传统文献与语汇,无形中就从宇宙到社会森罗万象的层次上,被一个类似“进化”的思想框架,进行了观念世界的重新归类。而这种新的“物之序”,事实上正是章太炎以及中国知识界正在更革过程中的、新思想时空的反映,也是中国传统文明来到了某种临界处,行将发生转变的前沿。在这个意义上,曾广铨、章太炎译《斯宾塞尔文集》,可说是中国思想史上独一无二的作品。

至于如何“打开”这部译作。我认为,观察章太炎的身份,重心应该从斯宾塞学说的翻译者转移到斯氏思想的对话者、消费者和生产者。如此一来,全球史视域,具体指从18世纪末期英国派遣马戛尔尼使团访华,到20世纪初期革命党人章太炎流亡日本,位于大西洋与太平洋沿岸的英、中、日三地及它们所辐射的三种语言圈交叉和互动的历史,就成为解析章太炎译《斯宾塞尔文集》必要的方法论视域。

全球史的审视

您在书中从中英日三种语言形成的知识连锁,时间上从18世纪末马夏尔尼访华到19世纪末来解释这个问题,能否详细展开谈谈?这种全球史的审视能为研究者带来哪些新思考?

彭春凌:

作为跨语际实践的结果,《斯宾塞尔文集》原文与译文的差异,能体现在十九世纪中后期,同时被“进步”的现代经验所裹挟的英、中两国的代表性知识人,跨越四十年的观念碰撞和心态牴牾。一个是如日中天、囊括世界上近四分之一人口和四分之一土地的日不落帝国;一个是被船坚炮利打开国门,屡遭割地赔款羞辱的老大帝国。这种落差,也导致试图以普遍历史的姿态,整体解释宇宙、自然、万物演变的进化学说,在进入中国之初,就天然伴随着某种负面的、带有悲情色彩的伦理判断。

而作为全球知识生产的一个环节,《斯宾塞尔文集》位于自18世纪末马戛尔尼使团访华以来英国认知中国,与鸦片战后中国通过接触英国来认知世界,这两条接触线的交汇点上。具体说来,《论进步》及《礼仪与风尚》所描述的中国,体现了马戛尔尼、阿美士德两次英使团访问中国后,英国社会对中国整体的负面印象,特别是专制统治、法律严酷、礼仪繁复压抑等。而鸦片战后,通过传教士及新兴出版机构、新学堂,开眼看世界的先觉者,驻外使节,留学生等途径,西方从自然科学到社会人文的新知,已经被引介到中国。并且,中国知识界理解某些问题时拥有特殊的关怀和视角。它们建构了曾广铨、章太炎二人此前对西学的认知和姿态,并作用到《斯宾塞尔文集》的译文中。原作某些相关内容也因此而被增殖、扭曲、或焦点发生转移。此外,戊戌时期《时务报》“东文报译”的日译新词及其传播的世界知识,也影响《斯宾塞尔文集》的汉译。章太炎1902年东渡日本后,更经受了日译斯宾塞著作或反思斯宾塞浪潮的洗礼。因此,我们必须在18世纪末到20世纪初大西洋与太平洋沿岸的英、中、日三地及它们所辐射的三种语言圈交叉和互动的历史中,来审视《斯宾塞尔文集》以及它所产生的知识效应。

当然,《斯宾塞尔文集》体现的是斯宾塞的思想,斯宾塞乃是19世纪中叶以降全球以“进化”为中心的哲学运动和思想潮流的中心人物。而融合科学革命与生物进化学说的“进化”观念奠定了今天我们对宇宙与人的知识的基础,推动了人类精神世界朝向近代的转轨。这一观念在全球大流行的同时,也与全球各个民族国家的固有宗教、伦理、社会政治思想产生深刻碰撞与交融。如何从一本书、走进一个人、再走向近代思想的核心命题,并观察它所勾连起来的中、英、日三个语言圈,英、美、日、中四国在近一个世纪的思想联动和碰撞,是我下面一本专著的主题。

全球史是最近二三十年引人瞩目的史学潮流。它强调在整体性的视野中,通过联系、比较和影响的脉络,来观察全球性现象或全球化运动。糖、茶叶、棉花这些经济作物和产品的流通早就是全球性的现象,经济史的全球史研究也较早为学界熟悉。相较而言,哪怕到了19世纪,思想史的全球化程度仍旧是滞后的,各国思想史上的重要转折还主要由各国自身的文化特性所决定。然而,到了19世纪中叶,随着印刷工业和大众印刷媒体的兴起,火车、海轮的逐渐普及缩短了全球各地的空间距离,知识精英由于各种原因开始频繁跨国流动。

在思想上,人类也开始变成命运共同体。比如,19世纪末20世纪初,梁启超、章太炎、鲁迅等聚集日本东京,东京成为发动中国近代新思潮的核心地域。这在以往的时代是难以想象的。正因如此,从全球史角度来审视中国近代思想史,就成为必然的趋势和要求。它还不同于以往的中日思想关系研究等双边思路,而是更强调在人类思想现代化的命题中整体考量诸多问题。这一新的史学潮流对于近代思想史各个领域的冲击,它所拓展的新的研究空间,都必将是革命性的。它意味着需要重建思想史研究的文献基础,重审人员、思潮的脉络,审慎爬梳跨越不同语言的思想流动和观念变异,掌握和研判各国不同的社会文化环境、政治经济局面、人事关系网络对于思潮观念的影响……可以说,我们才刚刚踏上旅程,未来的工作充满挑战和希望。 《章太炎译〈斯宾塞尔文集〉研究、重译及校注》,上海人民出版社,2021年3月

《章太炎译〈斯宾塞尔文集〉研究、重译及校注》,上海人民出版社,2021年3月章太炎通过翻译“再造”了斯宾塞,而您的研究要回到其所处历史环境,剥离这种“再造”。这种研究不仅要了解斯宾塞的英文原著,还要熟悉章太炎及其所处时代背景。您是如何形成这种翻译史的研究理路的?在研究过程中,最大的难点是什么?

彭春凌:

学术研究是没有捷径可走的。所谓的研究理路往往都属于事后的总结。历史不会重复,因此,从一个具体研究中得出的方法,虽然可供参考借鉴,但要亦步亦趋地按图索骥,往往难以奏效。

我的研究,最初也是从常规性的必要工作起步。我在《后记》里记录过这个过程:在阅读曾广铨、章太合译的《斯宾塞尔文集》时,为了解译作要表达的内容,自然而然去核查原作。然而核查原作的结果,却让我更加茫然,不算各种重印本,《斯宾塞尔文集》所包含的两篇长论文有内容修改的版本就有四种;并且,经过对照,发现此前学者所使用的原作,都并非曾广铨、章太炎翻译所据的原作底本。不解决底本问题,后续所有从翻译出发所进行的研究,都难以“理直气壮”地展开。但底本问题又岂是局限于版本就能透彻解析的:斯宾塞其人其学,其思想演变的历程、作品每一次重要修改的动机,斯宾塞著作在全球的传播,在中国的译介,章太炎译《斯宾塞尔文集》于斯氏著述的译介史、于太炎本人思想、于中国近代思想各自的价值,《斯宾塞尔文集》原作译作的意义间距何在,如何解读……差不多需要了解整部历史,才能说清楚一条缝隙的来龙去脉、纵深几何;反过来讲,通过一条缝隙,才易顺势而为,拥有一个凿开整部历史的角度。这一系列的思考和研究,围绕《斯宾塞尔文集》所涉及的翻译史、版本考证、全球史审视,以及通过重译,校订、注释原作译作来全面解码其含义的部分,就构成了眼前的这本书。至于十九世纪中期以降,斯宾塞著作的全球传播,所关涉的英、日、中几个语言圈的思想演变及其和章太炎思想的关系,则会在接下来的另一本著作中予以呈现。

查明原作的底本是我这个研究最初的朴素动机,随着研究的深入,新问题开始一个一个涌现。我在章太炎以及近代中日思想关系领域已经摸索多年。此前研究的积累和新发现的资料与问题,不断互相激荡。随着一篇篇论文的书写,一个个问题的解决,以章太炎为轴心,从斯宾塞出发,中、英、日三个语言圈联动的全球思想史图景就越来越清晰。

对于学者来说,虽然下一个学术的增长点在哪里难以预估。但是永远怀抱好奇心,去触摸、释读原始文献,时刻保持戒慎恐惧的紧张感,是从事这一份需要冒险的工作必备的条件。至于勤奋敬业,更不用讲,做好任何一件事情都是需要全力以赴的。何况学术研究,还往往要人如痴如狂。

说到研究工作最大的难点,事非经过不知难啊。不知道哪个难点更大,只感觉一个困难接着一个困难,一个挑战接着一个挑战。学术本身就是生活的一部分嘛。19世纪中叶以降中文、英文、日文三种原始文献的解读,难。涉及到众多大思想家,了解他们的生平、著作和思想,以及关于他们的研究史,难。在纷繁的多国史料中摸索出历史的线索,写成逻辑紧致、读来有味的文章,一稿、二稿、三稿……在自我否定里不断重新出发,难。但说来说去,也不过是戴震讲过的“淹博难、识断难、精审难”,学问中人都有体会。面对困难,只能是迎难而上。学者需要不断直面自身的局限性,终生进行学习。不会就学,不懂就问。我的师友们从事各个领域的专门研究,都非常厉害,当我遇到自己实在解决不了的问题时,会请求他们的帮助。有的老师和朋友应该都被我问烦了,但还是耐心地帮我找答案。在此也向他们表达我的歉意和感谢。

您认为,翻译史研究有着怎样的前景和意义?

彭春凌:

我从事的主要还是思想史的研究;书中涉及到翻译史,也是为了解决思想史问题所做的必要的基础工作。翻译史,针对的应该是围绕翻译行为方方面面的研究,属于史学门类中一个专门的行当。为了回答这一问题,我还专门请教了在香港中文大学翻译系任教的叶嘉老师。据她介绍,翻译史研究的问题意识相当广泛,有单一译者的历史研究、单一文献的译介研究、期刊翻译的研究、语料库为基础的笔译和口译研究等。我看了一些翻译系硕士论文的题目,有的和思想史有交集,比如《社会改造的可能:郑振铎早期文学翻译研究(1917-1927)》、《自由主义与忧国情怀:〈天下〉月刊对中国文化的译介(1935-1941)》;有的离思想史就比较远,比如《科学论文摘要的机器翻译:基于Applied optics的词汇定制个案研究》、《电脑辅助翻译的多元进路研究:以香港译员训练为例》等。这么看来,思想史和翻译史有交集,但也有旨趣的差别。

西学东渐,中外思想文化的碰撞,是中国近代思想发生和演变的大背景。从新语汇的创制到新观念的产生,可以说,中国近代思想史背后有一整部翻译史。对于中国近代思想史的从业者来说,我想,不管做不做关于翻译史的具体研究、或文章里处不处理关于翻译的问题,在做研究的时候胸中是不是装着这部翻译史,会影响到研究的眼界和格局。