原标题:古风不能承受之重

作者| 吴蝶

编辑 | 范志辉

《闪光少女》又在电影频道重播了。

在大多是战争、革命题材的央视七月档中,一部校园青春片似乎显得格格不入。不过,电影中将民乐与西洋乐对立的剧情桥段,以及由此衍生的发扬中华传统文化的主旨,似乎又使它成为了符合爱国主题的主旋律影片。

回想起2017年《闪光少女》刚上映时,古风圈和二次元出现在主流大银幕上还是一个能激起大众热议的话题。这两者引发的网络传播效应,曾让这部小成本、无IP、无明星的电影,在当年暑期档的一众商业大片中杀出重围。

网络上对《闪光少女》的“自来水”大大提高了影院排片量

如今,古风早已是各大音乐平台上华语流行的主要曲风之一,围绕古风的各个兴趣圈层正在借助资本的力量破壁出圈,而官媒也对这一潮流抱持着积极的态度。短短几年内,古风就走出了一条其他互联网亚文化难有的破圈之路。

然而,古风在圈外音乐人和乐评人中却似乎不怎么受待见。

早在2016年,乐评人梁欢就因为批评古风“编曲普遍低劣和低级”引发过争议。最近一次争议或许是在去年,《乐队的夏天》将“国风”作为改编赛主题之一,其中多是古风的备选歌单让野孩子乐队决定弃选歌单上的歌曲,并在竞演后退赛,直言“这不是我们想象中的国风”。

从小众进入大众的古风,正在被越来越多来自主流视野的期望和质疑相互拉扯。

尽管在市场中拥有高人气,却因为作品库不成熟而不被占据话语权的主流音乐圈接纳;而作品之外关乎民族自信、文化自信的情怀,又让它身上承担了许多超出自娱自乐的价值期许。

脱离亚文化边缘才不过几年的古风,真的能承受得起这些吗?

古风不是一个乐种?

在当年与古风圈的论战中,梁欢为了驳斥乐迷将古风区别于流行乐、并由此产生优越感的行为,曾说过古风只是一个圈子,不是一个确切存在的乐种。

这一观点或许略显偏激,但是单从音乐创作的角度来看,古风作为一种曲风确实还缺乏独树一帜的能力。

网络上,多数乐迷对于古风的定义要么是古韵、雅致等语义宽泛的形容,要么将古风的特点归结到“五声音阶”和“民族乐器”上。然而,无论是前者还是后者,在华语流行的曲库中都远远称不上独特。

例如,古风代表作之一《盛唐夜唱》与90年代金曲《饿狼传说》,即使风格不同,旋律也都基于五声音阶而有许多相似之处。

当然,所有新兴的音乐风格都是从已有的风格发展而来,但是古风仍处在依赖其他风格创作模版的阶段,还不足以发展出自己标志性的声音。2018年,歌手霍尊就曾在综艺《国风美少年》中批评过古风音乐和声套路千篇一律的问题。即使到今天,大多数古风在作曲上套用的还是华语抒情芭乐、中国风R&B或者日本ACG音乐的模版。

期望草根出身的古风在短短十几年里创造出自己的风格,或许本来就是强人所难。起源于《仙剑》游戏音乐填词翻唱,古风自发端起就带有强烈的二次创作和DIY属性。之后的十年里,古风大多是网络圈子里的自娱自乐,许多创作者并没有专业的创作和制作水平,自然也难以在音乐上推陈出新。

直到近年,随着主流音乐平台和资本的介入,才渐渐引入专业音乐人的参与和雕琢,拥有了从量变到质变的潜力。

QQ音乐《国风集》企划集结了方文山、关大洲、周天澈等资深从业者

不过,古风作为一种音乐风格(Style)的乏力,并不影响它作为一种流派(Genre)的成熟。有趣的是,阻碍古风在音乐风格上登堂入室的草根基因,恰恰也是古风形成自己流派特征的基础。

流派的定义从来不止于音乐创作本身,而大多是创作者、粉丝、媒体、商业利益等多方对话的结果。文化语境、表达主题、甚至视觉特色,只要能有效聚集具有相同偏好的受众,都可以是使一种流派成立的因素。

服饰、画面等视觉效果也是古风的元素之一

服饰、画面等视觉效果也是古风的元素之一歌词文本就是一个在古风定义中尤为重要的文化特征。诗词文言词藻和古代文学意象或许是大众对于古风歌词的印象;但在古风圈里,所谓“真正”的古风一定要基于明确、已有的文本基础,体现强叙事性的特征,“每一首歌的背后都会有一个故事”。

比如,河图的《倾尽天下》讲述的是周帝白炎,老妖的《琴师》则取材于春秋时期古琴演奏家钟仪。《闪光少女》中提到的《权御天下》采用了三国争霸的背景,电影中尤其强调“千指大人”为了弹好这首曲子“苦学历史”,以此来证明古风文化的“正当性”和“内涵”。

对于文本基础的要求,很大可能是从古风的同人创作传统继承而来。早期古风的填词翻唱大多基于游戏内的故事,玩家通过同人歌曲引起共鸣、形成圈子。这种同人翻唱的传统,使得歌词在关于古风的讨论中一直处于核心位置,也渐渐演变成后来这种类似于用典的歌词创作手法。

网络消费和社交文化也给予了古风许多类似的相当明确的文化特征。对于这些特征的不了解,导致圈外人常常难以理解古风圈的评价体系。《格言》选登文章就曾因为不知道同人歌曲《白衣渡我》的游戏背景故事,嘲讽它“不知道才几岁就开始参透生死“。

音乐学家Christopher Small在其著作《Musicking: The Meaning of Performing and Listening》中,认为音乐不只是一个代指声音或作品的名词,而更应该是一个描述音乐表演、聆听或创作行为的动词。每一个参与者都在正在发生的音乐行为里担当着自己的角色,他们在互动中形成的关系和规则成为了我们现实世界社会关系的缩影。

这一被Christopher 称为“Musicking”的过程,在古风的发展历程中无疑得到了体现。从粉丝围绕“仙侠”游戏文化自发进行的消费、二创和社交,演变出更宽泛但成体系的美学标准、文化母题和创作实践,最后形成社群自我认同的基石。梁欢将古风定性为“圈子”,也许歪打正着地点出了成其为一种流派的源动力。

然而,对于圈外的一般听众来说,许多要“进入”圈子才能了解的特质既不明显也不那么重要。随着圈子扩大,越来越多创作者和投资者涌入并与更多亚文化相连接的时候,之前约定俗成的创作法则也越来越少得到遵守。

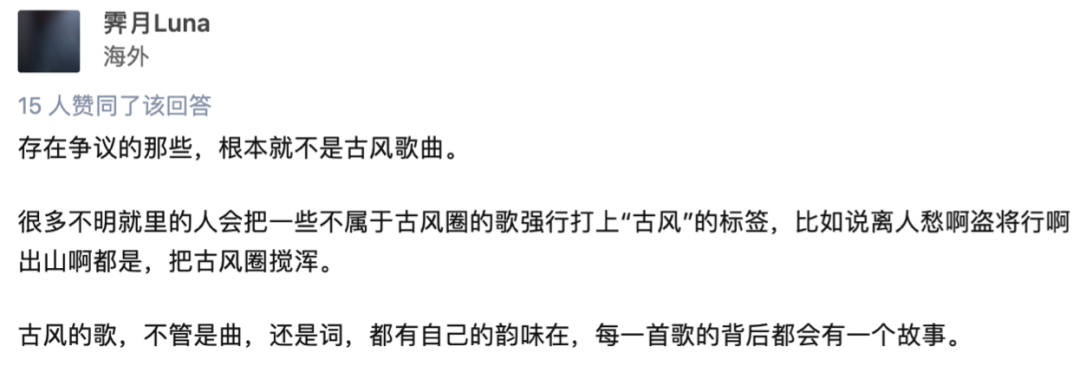

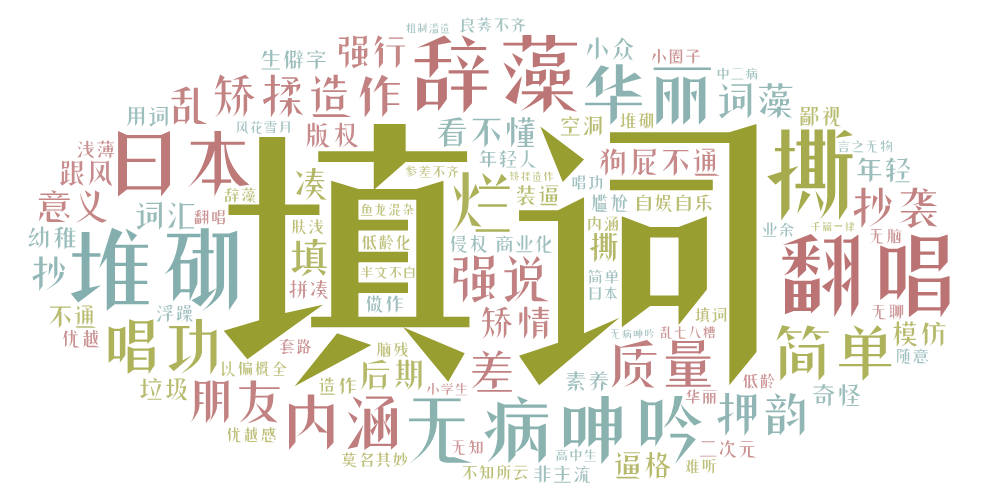

知乎上对“为什么古风音乐总是被喷?”问题的回答词频统计,RUC新闻坊整理

知乎上对“为什么古风音乐总是被喷?”问题的回答词频统计,RUC新闻坊整理于是,在这个流派的公共影响力越来越大的同时,它的定义反而越来越模糊。圈外人对于古风的了解停留在感性或技术层面。而在圈内,明显的代际差异使得不同时期入圈的爱好者对古风的认知也不尽相同。圈内圈外基于各自的理解,对古风已然形成了扑朔迷离的判断标准,许多争议也由此产生。

古风真的能代表“国风”吗?

不过,随着商业化程度提高、主流平台加入,近年来古风的定义在商业运作的要求下再一次有了变化:“古风”的叫法在市场中越来越少,取而代之的是听起来更正统的“国风”。

2016年或许是“古风”迈向“国风”的分水岭。

在这一年,从最早的古风音乐社团“墨明棋妙”发展而来的米漫传媒与腾讯游戏《天涯明月刀》展开合作,开始将“国风音乐”概念作为各种合作产出的标签。同年,在被媒体称为“古风从二次元走向三次元的一次最大规模集合”的鸟巢“心时纪”演唱会中,米漫抛弃“古风”改称“国风“,有媒体称这一改动“表现了主办团队希望以‘中华五千年文化颂扬者’的‘正统地位’示人的强烈意愿”。

大概在同一时期,在各大音乐平台的扶持和孵化下,原创古风歌曲也慢慢增多,开始渐渐剥离野蛮生长时期自娱自乐的翻唱属性。

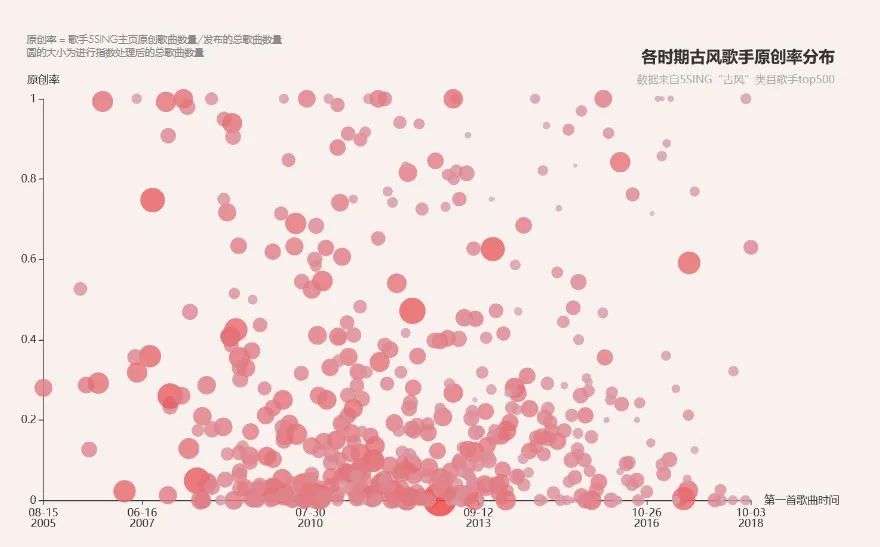

2016年后许多歌手的原创率慢慢上升,RUC新闻坊整理

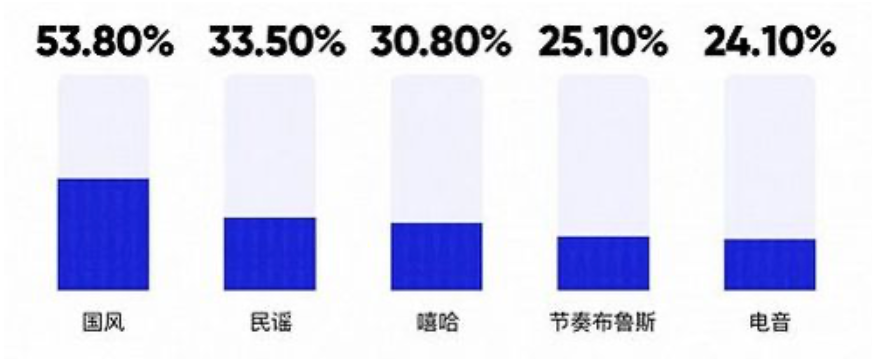

与此同时,仍是西方主导的全球流行文化与本国传统文化在互联网时代下激烈碰撞,让中国年轻人的文化认同和文化自觉处于一种充满张力的状态,激发着年轻一代对于本土流行文化的精神需求。根据2020年Q2《华语数字音乐行业季度报告》显示,国风是Z世代最青睐的音乐类型之一。

多种力量作用下,古风在短短十几年里就从一个自娱自乐的兴趣圈子被推向“正统文化继承者”的神坛,身上也有了越来越多“创新传统文化”、“树立民族自信”的使命和光环。

但问题在于,在华语流行一个多世纪的发展史中,对于传统音乐的展现早已超越了现今”国风“概念的广度和深度。与灿若繁星的前辈们相比,古风的作品和风格还过于单薄,难以担得起这一承前启后的重任。

中国流行音乐的源头“时代曲”本就是传统戏曲和爵士乐融合的产物。之后从“靡靡之音”上接时代曲下启流行乐开始,无论是台湾民歌运动、香港武侠风潮,还是“西北风”摇滚、“民族风”舞曲,无一不是大众耳熟能详的传统音乐融合实践。时至今日,“山歌”仍然是快手上排名第二的音乐品类。

《笑傲江湖2》中演绎的《沧海一声笑》

《笑傲江湖2》中演绎的《沧海一声笑》这些实践包罗万象,不仅涉及了戏曲、歌舞、民歌、宗教等各种传统音乐形态,还涵盖了多元的文化阶层、民族和地域。对于大部分中国人来说,流行歌曲中有传统元素其实早就是常态。

与之相比,古风取用的传统音乐材料实在是沧海一粟,其中的“古韵”大多植根于近代从雅乐、燕乐改良而来的民乐。如果因为古风借用的是更“高雅”的宫廷音乐,讲述的是更“正统”的中原朝代历史,就把它放在中华五千年文化代表的位置上,在这个多元化的时代多少是有文化霸权的嫌疑了。

更何况,由于创作水平还较为稚嫩,大多数古风对于传统音乐的融合仍是蜻蜓点水:五声音阶的运用仅限于“爬音阶”,移宫转调等延伸手法极少见到;传统乐器的运用仅限于民乐音源,对于各种配器的演奏技法和织体结构极少探究;更不用说深入考虑曲式、节奏等其他音乐要素了。

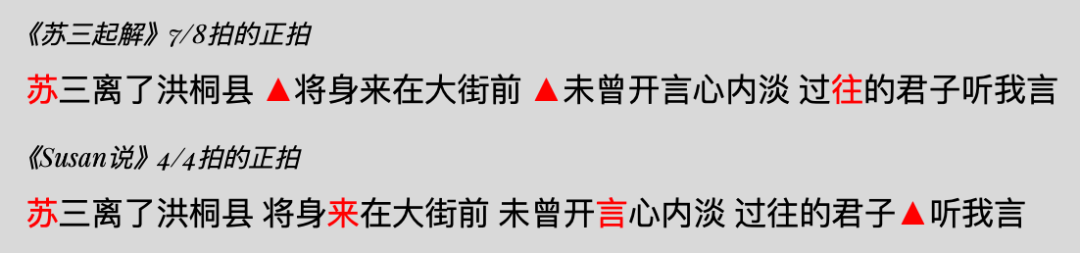

另外,虽然如今古风涉及的流行音乐风格已经拓宽了许多,但许多作品也还是直接叠加流行编曲模版,越来越少见到如同当年的“中国风”里,用R&B转音模仿京剧转音(王力宏《花田错》),或将传统戏曲的奇数拍嵌入流行的偶数拍(陶喆《Susan说》)等巧思。

不过尴尬的是,这一代年轻人的童年正处于二十一世纪初全球化带来的流行音乐大融合时期,对华语流行音乐的印象更多来自于R&B、嘻哈、日韩流行等的影响,而不像父辈那样对于传统音乐的存在司空见惯。继中国风之后,古风才终于相隔已久提供了一个门槛不高、衍生体验丰富且极其适应网络的文化消费板块,填补了他们对于本土音乐的精神需求。

但是,在古风尚未拥有足够深厚的音乐材料和技术积累前,给它冠上“国风”的名号,固然为年轻人创造了一个极易满足文化自尊的渠道,然而因为单一且标签化的音乐语言,反而可能加深了年轻人对于传统文化的偏见。

独属于当今华语流行的声音从哪里来?

如果打破古风的桎梏,将“国风”这一概念拓展到更开放的领域,在现代流行音乐中融入中国传统特色的艺术家其实并不少。

从九十年代融合陕西信天游的崔健,到近年来为大众所知的杭盖、二手玫瑰、山人乐队,中国摇滚一直都有从民族音乐取材的传统。说唱中与此相似的,或许是跨越大江南北的方言说唱。而在电子音乐的领域里,过去的萨顶顶、曾檐还会被批评哗众取宠,如今的Howie Lee、Dirty Class却被视为新潮,传统与流行的结合已经拥有了更多创作自由。

但是这些作品,要么被归在“世界音乐”“原生态”等充满猎奇色彩的类别下,要么散发着独立、小众、实验性的气场,都无法像古风一样进入当下年轻人的主流歌单中,对于华语流行声音特征的影响更是有限。

阿朵的“新民族音乐”在参加《浪姐》后才为大众所知

阿朵的“新民族音乐”在参加《浪姐》后才为大众所知在当今世界流行音乐文化中,华语流行确实在华人以外的独特性和流传度都比较低。即使在地缘性文化圈内,也缺乏如同拉丁音乐之于美国市场、印度Bhangra之于英国市场、K-pop之于亚洲市场的影响力。

这其中的原因,当然不只有音乐作品这一方面。不过,随着音乐市场的全球化、地区业务的精细化,华语流行正在迎来在全球舞台上树立自己形象的机会;若想抓住这个机会,如何创造独属于它自己的声音,无疑是最值得思考的问题之一。

从传统音乐素材入手自然是其中一个方向。但目前来看,无论古风还是其他“国风”形态,大多数作品还是可以明显听出哪些部分是“传统”、哪些部分是“流行”。这使得融合的结果常常只能作为一个子流派(Sub-genre)出现,而难以向上融入华语流行整体的创作生态。

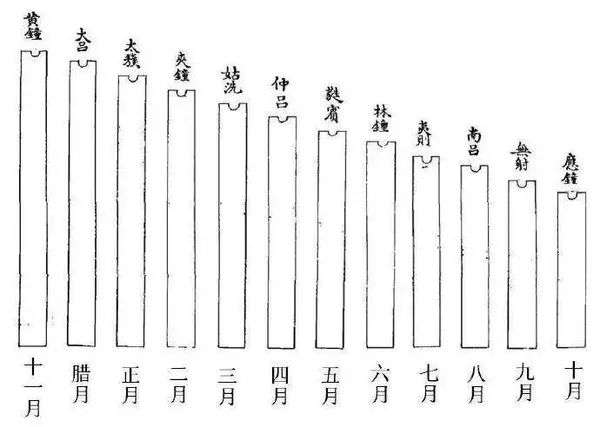

其原因或许在于,自古以来中国传统音乐都不只是声音的艺术,而是一个包括了哲学、价值观、意识形态等在内的文化融合体。古代传统音乐的创作与诗词、礼教甚至天干地支都脱不了关系,而这种文化杂糅在古风对于文本和“底蕴”的重视中也可见一斑。

古时十二律与十二个月相对应,必须按照“随月用律”的规则使用

古时十二律与十二个月相对应,必须按照“随月用律”的规则使用虽然这是中国传统音乐文化博大精深的缘由之一,但常常阻碍了国人将音乐作为一个单独学科去进行细化、深入地解构。近代民乐改良宗师刘天华先生对二胡命运的评述,就侧面揭示了这其中的尴尬:“论及胡琴这乐器,从前国乐盛行的时代,以其为胡乐,都鄙视之;今人误以为国乐,一般贱视国乐者,亦连累及之,故自来很少有人将它作为一件正式乐器讨论过,这真是胡琴的不幸。”

而只有完成这种解构,将传统音乐在一定程度上“工具化”,才能让它真正为华语流行所用,成为其声音独特的一部分,而不只是用来引入某种文化情境的“客串嘉宾”。

以J-pop为例,虽然在一般听众看来已经是非常现代的音乐类型,但来自纽约的J-pop融合爵士乐团J-Music Ensemble却将它的音乐语言解构出了来自日本传统的两个核心:受日式五声音阶影响的忧郁旋律(类似于西方音乐里布鲁斯的听感),和受日语这种单元音语言影响的颗粒感节奏。两者相结合产生的“丧系治愈”的感受,恰恰是J-pop的标志性声音和吸引力。

在国内,前两年爆红的自得琴社也在做类似的探索。在不断试验小型民乐队的各种乐器配置之外,琴社主理人唐彬还曾把古琴改造为电古琴,与效果器配合当作合成器使用,由此创造出了极为特殊的音色,但仍然保留了古琴典型的旋律线条。

或许,让音乐回归音乐,不再过多地拘泥于古今、雅俗,才是打开中华五千年文化宝库的正确姿势。

结语

近几年古风的快速崛起,映射出了新一代年轻人对于文化归属感的需求。未来华语流行的发展方向中,对于传统音乐的挖掘与创新将会是避不开的一个主题。

关于古风的种种争议,也提醒着我们这一过程绝不容易。无论从何种角度切入传统文化,如何对其去繁存简、去伪存真,并在过程中取得民主化与精英化、传统深度与流行审美的平衡,都将是躲不开的问题。

但目前传统和现代音乐功底都还不够扎实的古风,不能、也不应独自撑起这一重担。既然从“古风”转型向“国风”的路途已经开始,为何不把投向传统音乐的目光放得更广、再广一些?

特别声明:本文为合作媒体授权DoNews专栏转载,文章版权归原作者及原出处所有。文章系作者个人观点,不代表DoNews专栏的立场,转载请联系原作者及原出处获取授权。