原标题:他在乌苏里的莽林中,偶遇一位神秘的中国男子

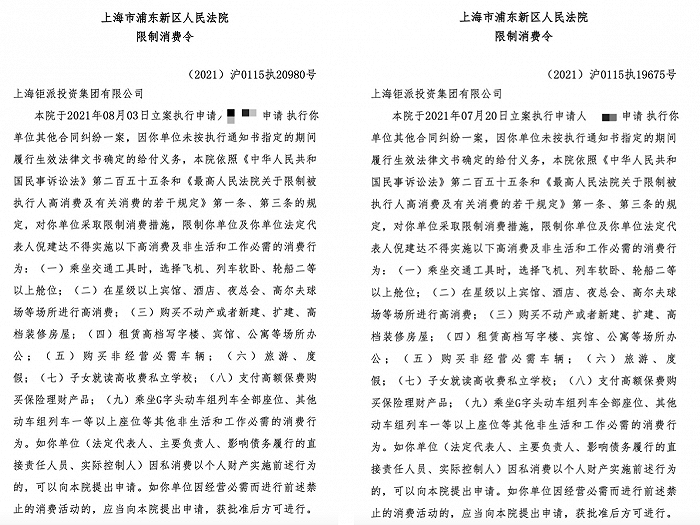

《在乌苏里的莽林中》是苏联著名地理探险学家弗·克·阿尔谢尼耶夫的著作,讲述了阿尔谢尼耶夫在1902年、1906年两次在乌苏里地区考察的经历,其中描写了美丽的山脉、河流和动物,还有生活其间的俄罗斯远东地区以及中国东北的人文风情。

阿尔谢尼耶夫是一个观察敏锐、富有情感的学者。在考察西伯利亚原始原始森林时,他遇到了一位向导——赫哲族老猎人德尔苏·乌扎拉。老猎人德尔苏对山林无比熟悉,能灵敏嗅到动物的气息、辨别人和动物的足迹等等,他凭借高超的生存本领,数度帮助阿尔谢尼耶夫和他的队伍渡过难关,多次救了阿尔谢尼耶夫等人性命。5年后,原本属于大自然的老猎人离开城市返回莽林,却不幸死于盗贼之手,不禁让人叹惋痛惜。

《在乌苏里的莽林中》中有许多这样的有趣人物,这些贯穿全书的路中奇遇和惊醒动魄的小插曲,都生动展现了作者真实的探险生活。有人说它读起来不完全像一部地理考察报告或单纯的学术著作,更像是一首长诗,一位有学问、有修养的学者笔下最朴素、最动人的文字,每一次读起来,都让人陷入感动。在问世后的近百年里,也有无数旅行者为他的经历所倾倒,沿着他的足迹,前往神秘的乌苏里地区。

经出版社授权,本文摘录其中一章,讲述了阿尔谢尼耶夫在大翁锦河密林中偶遇中国男子李淳宾的故事,神秘的中国男子为何独自生活在锡霍特山的山脚下?孤独的密林中,又有怎样的生存密码?

《在乌苏里的莽林中》,[苏联]弗·克·阿尔谢尼耶夫(著),西蒙(译):广西师范大学出版社;2021年8月

李淳宾

天蒙蒙亮我们就拔营出发了,沿着大克马河右岸向前走。 河水又向北弯去。在大克马河的支流胡莫河、小翁锦河和大翁锦河之间,有两条山岭的支脉伸入河谷,支脉在接近河边时变成了基座厚实庞大的河阶地。其基座是由石英斑岩和玻璃质流纹岩构成。这些支脉从河床上横穿过去,形成岩槛。最后一道岩槛和真正的瀑布一样。河水喧嚣着奔入狭隘的豁口,然后落 下,拍打着石头,泛起泡沫,在岩槛前形成一个深潭。潭水静 静地流着,在阳光下呈现出碧绿的颜色。我真想好好欣赏一下这岩槛的风景,如果不是又有其他东西吸引了我的注意力的话。

苏联著名地理探险学家弗·克·阿尔谢尼耶夫维基百科图

苏联著名地理探险学家弗·克·阿尔谢尼耶夫维基百科图离我们不远的地方,在平静的水面上突然出现了一个东西。原来是水獭的头。在俄国,农民都把水獭叫作“波列什尼亚”。水獭体长1.2米,尾巴长40厘米,短腿,圆头,长着两只表情丰富的黑眼睛,背和两肋的毛为深褐色,闪光发亮,颈下和腹部则是银灰色。水獭在陆地上行走的时候,必须把前腿和后腿靠得很近,因此它的身子就要向上拱起。

水獭在乌苏里地区分布广泛而均匀。这种动物喜欢栖息在多鱼的河里,尤其是冬天不结冰或者岸边冰下有空洞窟窿的地方。人们发现,水獭排泄粪便时总要从水里钻出来,而且经常是到一个固定的地点去,哪怕为此需要走很远。猎人常常在沙滩上下夹子捉水獭。水獭在一个地方把鱼吃光之后,就沿河往上游或下游转移,转移时总是从岸上走过去。水獭辨别方向的能力极强,在河水拐弯的地方,它会在半岛上选择最窄的地方横穿过去。有时,水獭还要从一条河转移到另一条河去。所以土著人偶尔会在离河很远的山里捕捉到它。水獭胆小、狡猾、小心谨慎,喜欢在月夜里出去猎取食物,白天很少出现。

阿尔谢尼耶夫(左一)和队员在一起,探索锡霍特-阿林山脊山区。 资料图

阿尔谢尼耶夫(左一)和队员在一起,探索锡霍特-阿林山脊山区。 资料图我观察的那只水獭,用牙叼着鱼,向对岸游去。不一会儿,它就爬到一块湿漉漉的石头上。它那湿淋淋的身体在阳光下闪闪发光。这时,水獭四面张望,一看见我,马上把鱼扔掉,敏捷地钻进河里。我让同伴们藏到灌木丛里,指望水獭再出现,但是它没再露面。我已经想站起来时,空中突然闪过一个黑影,随后一个又大又重的东西落到了石头上。原来是一只白尾海雕。 海雕抓起一条鱼,又轻松地飞上天空。这时,水面上露出了水獭的头,但距离已经相当远了。看样子,它伸出头只是为了吸点空气,接着,又钻进水里不见了。

我们大约走了3公里,到达了大翁锦河河口,就在这里安下宿营地。张保和德尔苏砍柴,常林拿着渔叉去叉鱼。

乌德海人随身携带的渔叉,形状很像小型的捕鲸鱼镖,用皮带拴着。平时挂在腰间,用的时候必须套在杆上。叉鱼时一般都站在岸上,要小心翼翼悄悄走到鱼跟前。一旦叉住了鱼,渔叉就会从木杆上脱落,并且被鱼带走,但是渔叉有皮带拴着,那么鱼总归是跑不掉的。

常林使用渔叉得心应手,十分娴熟,一下子就叉到6条大鲑鱼,我们吃了一顿丰盛的晚餐。

从高空俯瞰抚远市乌苏镇抓吉赫哲族村,是一条肥厚的大鲤鱼,造型鲜明而奇特。抓吉赫哲族村位于乌苏里江边,与俄罗斯隔江相望,是我国陆地最东端的边境行政村。 视觉中国 图

第二天,9月8日,我们离开了大克马河,溯大翁锦河而上。大翁锦河长40多公里,从西北蜿蜒向东流去。河口宽达6米,河床深1-1.2米。河水浑浊,蛋白石色中混杂着蓝色。大翁锦河是典型的洪水冲刷河谷,河口附近十分狭窄,向上渐渐变宽。两边尖顶山峰仿佛都是一座座孤立的山岗,山坡平缓,轮廓柔和,说明这里经常发生剥蚀过程。

大翁锦河的地质特点是这样的:河口附近有一片高阶地,阶地的基座由夹杂着薄灰砂层的美丽黏土页岩构成。稍微往上去,右岸有裸露的年代久远的砾岩,看上去这些砾岩好像曾经被火烧过。接着,左岸是一片呈板状节理的阿克姆尔状花岗岩,再往上去,又是黏土页岩,褶皱颇多。

在大翁锦河的支流中,最有趣的是中游的三条支流:两条无名小河在右侧,一条大河(塔尔达)在左边。溯第一条小河往上走,翻过山是伊利莫河,第二条小河翻过山是萨克霍马河(小克马河);而第三条河翻过山又回到大克马河。在这三条支流的河口附近,都有一座碓子房。

我们很快就走到了第一座碓子房。稍稍休息了一下,喝茶吃面包干,接着继续往前走。整条大翁锦河谷,和大克马河谷一样,长着茂密的针叶混交林。被冲刷得厉害的河床和一堆堆风倒木,说明下雨时大翁锦河经历了洪水的侵袭。

后半段路我们走得十分轻松,没有任何意外,到达第二座碓子房时,便像到了家一样,住下过夜。

太阳不知道怎么了,它已经不像夏天那样照耀大地,早晨起得晚了,黄昏又急急忙忙去休息。地上的野草开始枯黄了。树上的叶子也渐渐褪色。最先感到冬天临近的是葡萄藤和槭树。它们已经被黄澄澄、红艳艳、紫微微的颜色装点起来。

阿尔谢尼耶夫的向导和挚友——赫哲族老猎人德尔苏·乌扎拉。 拍摄于1906年。

傍晚,我和德尔苏去打马鹿。此时它们都已经归群了,公鹿之间也不想再顶架,尽管它们还此起彼伏地回应着挑战,却都守在鹿群的后面,只是在出现情敌的时候,才用鹿角将母鹿顶到一边去。

吃过晚饭,我们全都躺在热乎乎的土炕上。德尔苏开始讲起他打猎的一段惊险经历,张保和常林坐在旁边,聚精会神地听着。从他俩发出的短促的赞叹声中,我知道,赫哲人讲的故事十分有趣,但是我已经困得不行了,实在无法抗拒睡意,便沉沉地睡着了,像个死人一样。

9月9日,我们继续向锡霍特山进发。挺拔茂密的森林里总是有许多野鸟。除了乌苏里森林中常见的黑啄木鸟、瘿蜂、松鸦、斑啄木鸟、野鸽、乌鸦、老雕和蓝大胆外,在这一带的河边上,那些重新长出幼小的阔叶林的火烧迹地上,单个地栖息着绿啄木鸟。乌德海人把这种啄木鸟叫作地啄木鸟,因为它们不到树上觅食,而是在地上找食吃。这种啄木鸟每当发现有人走近时,便发出疯狂的叫声,并飞快地躲到密林里去。

我在另外一个地方的草丛里看到一群斑鸫。一听到我们的脚步声,它们立即飞起,落到近处的树枝上,叽叽喳喳地叫着,好像在议论眼前发生的事情。灌木丛里还有许多招人喜欢的小鸟钻来钻去,它们长着花脊背、白脑瓜儿,这是乌鹟。随着昆虫的消失,乌鹟也该飞到更暖和的地方去了。这个时刻已经临近,难怪它们已经结群。乱石堆顶上有两只鹞鹰在盘旋,鼠兔是最引诱它们的美食。但是,这些啮齿动物也十分小心谨慎,不会离开自己的洞穴太远,一旦发现危险,哪怕是蛛丝马迹,就会匆忙钻进石洞。不过鹞鹰这样的猛禽机动灵活,捕不到猎物是不会停下来的。

由于忙着工作,一天的时光不知不觉就过去了。太阳已经准备下山,它那金黄色的余晖照到树林深处,使森林的景色变得格外美丽动人。

我们加快了脚步。

一条勉强可以辨认的小道给我们引路,但是小道一直绕来绕去,一会儿在河这边,一会儿又到了河对岸。河谷也越来越窄,然后突然又开阔起来。地形的特点模糊不清。这是大翁锦河的上游地带,这里有三条小河汇流到一起。我知道,我们已经在锡霍特山的山脚下了。

位于俄罗斯远东的锡霍特山脉 资料图

位于俄罗斯远东的锡霍特山脉 资料图 锡霍特山脉风景。 资料图

锡霍特山脉风景。 资料图锡霍特山的支脉被洪水冲刷得很厉害,又被山泉分别穿过,感觉好像一些互不相关的孤峰。孤峰后面就是分水岭,如一道高高的屏障,围住了大翁锦河的源头。大自然在这里仿佛想把沿海地带和伊曼河流域截然分开。在三条小河汇流的地方,有一块不大的空地,空地上有一座小房子,房顶上盖着树皮和干草。

我们在小房子附近碰到一个孤独的中国老头儿。当我们从灌木丛里走出来的时候,他的第一个动作就是想跑开。但是,看来是出于自尊心、上了年纪和好客的习惯,他才站在原地。老头儿惊慌失措,不知如何是好。

当时,我国已经开始查办偷猎者,一经查出就驱逐出境。 这个中国人大概以为我们会马上逮捕他,并把他押送到奥耳加湾。他吓得一屁股坐在树墩子上,久久不能平静。他喘着粗气,上气不接下气,脸上直冒冷汗。

这时太阳已经下山了,林中美妙的晚霞也消失了,周围刻变得昏暗,并添了几分凉意。

我觉得小房子四周的环境非常舒适,决定在这里过夜。

德尔苏和张保按照他们的礼节和老头儿打招呼,然后点起篝火,准备晚饭。我在一边坐下来,久久地打量这个中国人。

老头儿个子挺高,稍微有点儿驼背,黑色的眼睛已经浑浊,留着稀疏的白胡子,挺长。青筋嶙峋的脖颈、满是皱纹的黑脸膛和尖尖的鼻子,看上去就像一个木乃伊。他穿着一件蓝大布做的满是补丁的旧长衫,已经褪色,补丁缝得很粗糙;腰间扎着一条也是用蓝大布做的旧布带,腰上挂着一把猎刀、一把挖参的铲子和装火石、火镰的口袋;下身是一条蓝裤子;脚上穿着自己用鹿皮缝的矮帮鞋,用皮条绑着;头上包着一块被烟熏 黑的脏布。

这个中国老头儿不像一般做苦力的中国人。他那十指细长的双手、他的侧影和鹰钩鼻子,以及面部某种特殊的表情都说明,他来到这深山老林,纯属偶然。

“可能是政治逃犯。”我暗自想道。 我脑海里闪过一个念头:看来是我把他吓成这样。想到这儿,不禁感到很不舒服。这时,阿里宁给我端来一杯茶和两块方糖。我站起来,走到中国人跟前,把茶和糖都送给他。这老头儿慌得不知所措,碰掉了杯子,茶洒了一地。他两手哆嗦着,眼里流出眼泪。他跪在地上,压低了声音喊道:“多谢了,大老爷!”

我把他扶起来,也用中国话 说:“不怕,别害怕,老头儿!”

我们大家都忙着干自己的事。我开始画白天走过的路线,德尔苏和张保做晚饭。老头儿渐渐安静下来,喝过茶,坐在篝火旁边。我开始询问老头儿,他是怎么来到大翁锦的。

这个中国人对我讲,他名叫李淳宾,74岁了,老家是天津,出生在中国一个富有的家庭。他年轻的时候和家里人吵翻了,他的亲弟弟使他遭到莫大的屈辱。里面牵连到一个女人。父亲站在弟弟一边。于是他离家出走,跑到松花江,又从那里跑到乌苏里地区,在刀毕河住下。后来因为俄国移民来到刀毕河,他又搬到乌拉河,以后又在苏子河、普松河和外伏锦河住过,最后来到大克马河,在这里一住就是34年。以前他打过猎。他用的头一杆枪是火药枪,是用30张上等貂皮换的。后来,他又挖珍贵的人参。现在老了,不能打猎了,他就捕兽。这就使他住到了远离人烟的地方。他看中了大翁锦河,许多年前就来到了此地。李淳宾住在这里,孤单单一个人。间或有土著人偶尔到他这里来。他自己每年到大克马河口去一两次。老头儿接着又回忆起他的母亲、他的童年、河边上的花园和家。

他终于讲完了,把头垂到胸前,陷入沉思。我看了看四周,篝火旁边只有我们两人坐着,德尔苏和张保拾柴火去了。夜里一定很冷。在繁星密布的天空中,银河像一条宽阔的带子延伸开去。凛冽的寒风从西北吹来,我觉得很冷,就走进屋里,中国老头儿依然坐在篝火旁。

我看见德尔苏从老头儿旁边走过,他轻手轻脚,小心翼翼,说话也压低了声音,总之尽量不弄出一点儿响动。

我不时往门外看看,老头儿依然坐在那儿,还是那个姿势。火光照亮了他那苍老的面孔。红黑斑驳的影子不住在他身上跳动。在这火光中,他仿佛是来自另一个世界的人,一个烧红了的铁人。中国人完全沉湎于沉思中,仿佛根本忘记了我们的存在。

他在想什么呢?大概是想到了自己的青春,想到他这一生有可能是另一种命运,想到父母,想到他所爱的女人,想到他在这深山老林中度过的孤独生活……

锡霍特山脉风景。 资料图

锡霍特山脉风景。 资料图已经深夜了,我又往窗外看去。寒风吹过已经熄灭的篝火,暗淡的火堆偶尔闪现出火光,霎时照亮了老头儿痩削的身影。

他依然坐在原地,双手托着下巴,凝望着火炭,回忆着遥远的过去。我本想叫他一声,可是不知为什么没有这样做。

我终于结束了自己的工作,合上笔记本,刚要躺下睡觉, 又想起了老头儿,便走出房子。篝火只剩下了几块木炭。风一 阵阵吹来,刮得满地都是火星。而中国人依然像一小时前那样, 坐在树墩上,全神贯注在思考着什么。

我告诉德尔苏叫他进屋。

“不要,长官。”赫哲人悄声对我说,特别加重了“不要”两字,又说,当一个人回忆自己的往事时,不该去打扰他。

我明白了,这时的确不应当去惊扰一个人,便回到屋里,躺到坑上。

风刮进烟囱,发出凄凉的呻吟,房顶上的干草在风中沙沙作响。外面不知是什么东西在抓墙,应该是房子旁边的灌木或树木的枯枝,被刮得摇曳不定。在这些声音的催眠下,我愉快地入梦了。

阿尔谢尼耶夫穿着赫哲族传统衣服 资料图

阿尔谢尼耶夫穿着赫哲族传统衣服 资料图第二天早晨醒来的时候,太阳已经升得很高。我急忙穿好衣服,走出房子。

周围落了一层白色霜花。小水坑结冰了,薄冰下还有许多空洞。黄褐色的枯草也闪闪发光,有些刺眼。树枝、石头和被踩实的小径也都覆盖着一层寒冷的没有光泽的薄土。

我向四下望去,发现昨天还在房前杂乱放着的东西,现在 被收拾好,放到小棚子里了。张保、德尔苏和常林坐在篝火旁,悄悄地谈论着什么。

“老头儿哪去了?”我问他们。张保用手指了指树林。这时我才发现,空地边上有一座用木头搭成的小庙,松树皮做顶。老头儿正跪在庙前祷告呢。我不想打扰他,便走到河边去洗脸。大约过了15分钟,老头儿回到屋里,开始收拾自己的行囊。

“他想到哪儿去呢?”我问旅伴们。

于是张保告诉我,老头儿决定回老家去,如果弟弟还活着,便与他言归于好,并在那里度过自己的余生。

老头儿收拾好行囊之后,从左手腕上摘下一只木手镯,递给我说:“收下吧,大老爷,好好戴着它,它会给你带来幸福!”

我谢谢他的礼物,并马上把木镯戴在了手上。

接着,老头儿又分别向四个方向跪拜告别,与房子、山和水一一告别。多少年来,他一直是饮用这条小河里的水。

房子旁边长着两棵落叶松,树底下有一个小凳子。李淳宾对着松树,说了一席感人肺腑的话。他说,这两棵树是他亲手栽的,如今已经长成大树了。多少年来,毎天傍晚他都坐在大树底下的小凳子上乘凉,而现在就要与这两棵树永远告别了。老头儿掉下泪来,又伏在地上磕了头。

接着,他和我的旅伴们一一告别。我的旅伴们也向他深深鞠躬,帮他背上行囊,把棍子递到他手里,并且一直把他送到树林边上。

老头儿走到空地边上,再一次回过头来,看一看多少年来他一个人孤独生活过的地方。看见我,又向我摆摆手,我也向他挥挥手。这时我才感到手腕上多了一只镯子。

德尔苏、张保和常林回来后,我们收拾好背囊,继续赶路。我走到树林边上的时候,也像老头儿一样回头望了望。

仿佛有某种东西突然断裂了!这块空地,这座小房子,昨天我还觉得非常舒适,今天却变得十分陌生,空空荡荡。

这是一座被抛弃的房子!灵魂走了,只剩下了空壳!