来源:Nature Portfolio

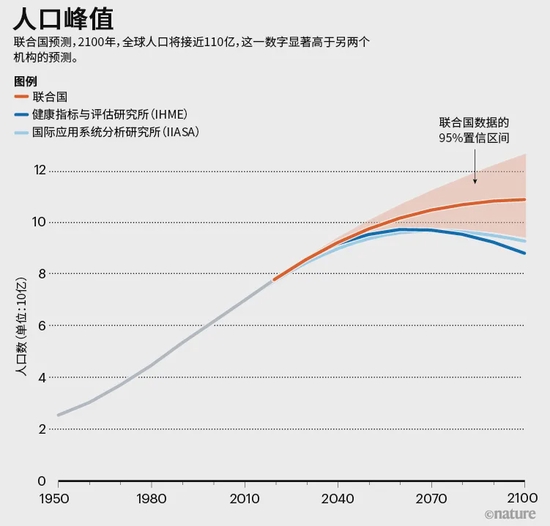

联合国预测,本世纪末,全球人口将接近110亿;另有人口研究团队预测,人口峰值将更早到来,但数值会远低于110亿。

对新加坡的准父母们而言,20世纪80年代是一个捉摸不透的时期。起初,政府宣扬“一个家庭,两个孩子”,为打消夫妇超额生育的念头,还出台了一系列配套举措,例如增加三胎生产医药费、取消带薪产假等。

然而,1987年3月,新加坡的人口政策来了个180度大转弯。在令人无所适从的“三胎或更多(若力所能及)”口号下,政策的天平突然倾向了子女更多的家庭,从此,这些家庭可以优先获得教育和住房资源。

在人口政策上,新加坡的故事非常戏剧化,但绝非孤例。放眼世界,为确保经济前景稳定,各国政府都极度希望将本国人口控制在理想的“宜居带(Goldilocks zone)”中:既不过多,也不过少。政府的许多人口政策,都是根据计算机模拟的未来人口增减趋势制定的。

几十年来,最有影响的人口预测都出自联合国的一小组人口建模专家。但是,近几年来,另一些团队开发出了自己的方法,得出的结果差异巨大,引发了激烈的争议。

联合国认为,本世纪末,世界人口将达到110.9亿的峰值。其他团队则预测,人口高峰会来得更早,但数值更低:到2070年,全球人口将达到97亿,此后开始下降。

对需要从规划基建投资和未来税收,到制定国际社会发展和温室气体减排目标的各国政府、企业和个人而言,这些大相径庭的结果给他们出了个大难题。

无论采用哪种模型计算人口,首要数据都是各国当前人口的准确数目——研究者也正想方设法让这一数字更加精确。这很重要:准确的当前人口数据不仅为预测长远未来提供扎实基础,也是当下政策的坚实依据,如分配COVID疫苗、提供足量学校等。疫情则让人口统计更为复杂:一方面,部分人口普查被迫推迟,另一方面,至少在短期内,预期寿命和出生率可能因疫情发生变化。

以上诸多因素相互交织,让人们对世界人口资源展开研究、制定政策的兴趣与日俱增。

“出于务实经济原因和规划需要,各国政府都非常关注未来20年的本国人口变化情况。”奥地利维也纳人口研究所(Vienna Institute of Demography)的人口研究员Tomáš Sobotka说。

人口统计

种种人口估算都始于同一问题:当前共有多少人口?早在公元前4000年,古巴比伦人就尝试过解答这一问题,通过普查人口,计算人民需要多少粮食。古埃及、古罗马和古代中国都定期进行人口统计。

今年早些时候,中国和美国都公布了2020年的人口普查结果。还有很多国家,原计划今年公布人口数据,但因尚在持续的COVID-19疫情被迫延期。“中美两国是为数极少的,如期完成人口普查的国家。”联合国人口司(UN Population Division)人口工作负责人Patrick Gerland说。联合国人口司位于纽约,负责联合国的人口预测工作。

普查结果显示,中美两国的人口增长都创下了新低。这一结果引发了舆论热议,但Gerland指出,这并不出人口学家所料,因为中国和美国都对出生人数和死亡人数进行追踪,定期得出翔实的数据,让人口研究者得以近乎实时地监测人口趋势。

以人口普查等人口统计方法为基础,人口学家会对未来若干年内人口数目变化的多种路径做出预测。除出生和死亡人数外,研究人员还会预测一定时段内迁入和迁出某国的人数。

从气候变化到疫情走势,一切对未来事件的模拟,随着时间跨度拉长,准确性都会有所下降,人口变化也不例外。人口学家一般认为,对未来20~30年的预测准确性很高,因为未来几十年内存活的人口大部分已经出生。而且,这一时段的出生率、死亡率和人口迁移率都相当容易根据近期趋势推测。

虽然如此,中短期预测结果的准确性仍然容易受到重大突发事件的影响。例如,当前人口学家正竞相研究COVID-19大流行对人口变化的冲击。在一些疫情最严重的国家,短时间内的大量死亡人数,已导致了预期寿命的降低。

联合国预测,到本世纪末,尼日利亚人口数将增长2倍以上。来源:Sean Sutton/Panos Pictures

联合国预测,到本世纪末,尼日利亚人口数将增长2倍以上。来源:Sean Sutton/Panos Pictures鉴于多数国家间的人口迁移都陷于停顿,后疫情时期的人口计算,影响最大的因素是疫情对出生人数的冲击。生育率(fertility rate)指每名妇女平均生育子女的数量,是人口学中的标志性数据。因为相比之下,死亡率和人口迁移率通常较为稳定,而生育率波动较大,往往成为实际人口规模和人口增减预测的决定因素。

以新加坡为例,1972年,政府出台一对夫妻最多只能生育两胎的政策时,该国生育率约为3.04,且预计仍将大幅上升。但1986年,就在政府逆转生育政策、鼓励生育多胎之前,生育率已暴跌至1.43。到2018年,新加坡生育率跌至1.14,且至今仍停留在愁人的1.23。

在不依靠移民的前提下保持人口规模稳定,一个国家的生育率需达到每名女性生育2.1个子女的生育更替水平(replacement level)。

短期和长期人口预测,通常归结为对生育率变化程度的估计。这意味着,人口学家需要依证据推测环境变化会导致怎样的行为。在高收入国家,行为变化往往是经济因素作用的结果。例如,就业机会涌现时,女性会更重视职业发展;经济萧条期间,夫妻则会推迟生育。

而在经济欠发达国家,非经济因素的影响最大。随着接受教育的女性增多,她们往往会减少生育数量,推迟生育时间。随着卫生系统及分配网络的改善,更多人得以实施避孕。在这个意义上,生育率的下降反映了经济的发展。

人口学家预计,疫情会在短期内导致生育率下跌,至少在经济发达的国家如此,因为疫情导致了经济形势的不稳定。而在经济欠发达国家,因为避孕器具供应中断,疫情期间的出生人口反而可能急剧增加。

在一篇预印本文献中,Sobotka和同事介绍了美国和欧洲、亚洲多国共17个国家的人口数据,数据显示,出生人数的确有所下降——2020年11月的出生人数同比平均下降5.1%,2020年12月同比平均下降6.5%,2021年1月同比平均下降8.9%。其中,西班牙一直是出生人数下降幅度最大的国家,2020年12月和2020年1月的出生人数同比暴跌20%。

一些专家预测,出生人数会迎来反弹。“目前看来,出生率大抵会在十月前回复正常水平。”美国密歇根大学附属医院(University of Michigan Health)产科医生Molly Stout说。疫情期间,Stout医生的团队采用电子健康记录,构建了周边社区怀孕人数的模型,为即将到来的新生儿数量做好规划。该团队发表的分析准确预测出,2020年11月至2021年3月期间的出生人数将同比下降14%;该分析还预测,到2021年第四季度,出生人数将迎来相应激增。

长时段人口预测

相比之下,未来几十年甚至更遥远的生育率和人口数量变化更加难以预测。这也是产生激烈争论的源头。

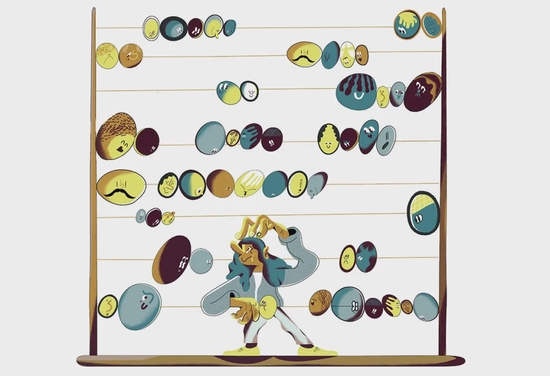

几十年来,联合国人口司一直包办人口预测工作,每两年常规发布更新。2019年发布的最新预测认为,全球人口将在目前77亿的基础上继续上升,2100年时接近110亿(此后的一版预测数据原定今年公布,但已推迟到2022年)。

2014年,在奥地利维也纳的国际应用系统分析研究所(International Institute for Applied Systems Analysis, 简称IIASA),一个研究团队自主预测,世界人口最有可能在2070年左右达到94亿的峰值,至本世纪末下降至90亿。该团队2018年的报告中略微上调了峰值预测,认为2080年左右人口将达到峰值98亿;此后又修正为2070年略低于97亿。

在该团队之后,去年,美国华盛顿大学医学院健康指标与评估研究所(Institute for Health Metrics and Evaluation at the University of Washington’s School of Medicine, 简称IHME)的团队发表论文,认为全球人口将于2064年达到峰值97亿,然后开始下降,到2100年下降至88亿左右。

该研究认为,与当前人口相比,至本世纪末,日本、泰国、意大利、西班牙等23国的人口将会减半。

美国马萨诸塞大学阿默斯特分校的Leontine Alkema从事统计建模,她认为,莫衷一是的预测表明了这类长时段预测的不确定性。“某种程度上说这是不可能的任务,所以我们只是尽力而为,不同团队采用不同方法是很正常的。”

上述研究分歧巨大(参见“人口峰值”图表),归根结底是各团队的预测方法不同。“三者采用的起始[人口]数值相近,所以问题不在这里。”美国的独立研究机构人口资料局的人口学家金田俊彦(Toshiko Kaneda)表示。“关键是,你认为这条曲线会如何爬升。问题就出在对这一点的假设上。”

来源:联合国人口司/IIASA/IHME

来源:联合国人口司/IIASA/IHME预测人口的关键在于生育率随预期经济发展的变化情况,对此,上述三种模型采用了不同的预测方法。联合国的模型将生育率上升趋缓、下跌、再回升的过程划分为数个阶段,根据一个国家近年来出生率的变化,将其归入相应阶段,由此得出了约10万种生育率变化的可能模型。最后,联合国选取了其中的中位数,作为可能性最大的结果。

IIASA团队并非基于数据和过往趋势,预测生育率将随社会发展下跌,而是根据专家的判断做出预测。团队采访了包括经济学家、人口学家、社会学家在内的约200位科研人员,要求他们基于对若干社会、卫生、经济因素的预期,分别预测单个国家2030年和2050年的生育率。收集到的部分预测结果差别极大。例如,对于印度,2030年生育率的预测从1.5到2.5不等,2050年生育率预测从1.1到2.5不等。

IIASA预测的生育率显著低于联合国。例如,IIASA研究者预测,本世纪末,撒哈拉以南非洲各国的生育率均将跌破2.1的更替水平。但联合国预测,届时该区域只有1/3的国家生育率会跌破2.1。

IHME团队的做法则较为不同。他们没有将生育率及其变化情况作为建模基础,而是采用50岁世代完成生育率(cohort fertility at 50 years,CC50)作为变量,该变量反映了每名女性50岁时生育的子女总数。与总和生育率略有不同,该变量较少受女性生育年龄的影响,也不会出现跌至低水平后的反弹效应。

IHME的模型并未假设未来某一具体时间点的CC50数值,而是用真实世界数据分析了CC50与其两大影响因素(受教育水平、避孕需求缺口)间的关系。这就是说,作者可以把各国的受教育水平和避孕状况数据(以及研究者对两者变化情况的预期)代入预测模型,而不是简单估计未来生育率。

IHME团队的负责人Christopher Murray表示,该方法能够检验各种变化和假设的影响,从而让IHME的预测比别人的更可靠、更有价值。该模型可以预测,若政策鼓励延长女孩接受学校教育的年限,或者卫生基础设施的改善确保人们拥有更可靠的避孕途径,人口将会如何变化。“政策方面,考虑因果关系的模型要有用得多。”Murray说。

但许多人口学家并不认同。“[IHME]这些预测有几处有些问题。”香港科技大学人口学家Stuart Gietel-Basten指出。Gietel-Basten与维也纳的Sobotka共同发表了一篇预印本,对IHME的研究进行了技术批评,提出了IHME研究中他们称之为“自相矛盾和差池,不合逻辑和难以置信的趋势”之处。

例如,Gietel-Basten和Sobotka抨击了IHME对伊拉克人口的预测:2100年,该国女性预期寿命将高居全球第四,且未来数十年内将迁入大量人口。两人指出,这一预测成真的可能性微乎其微。Gietel-Basten和Sobotka组织170位人口学家联署了一封批判信,投书刊登IHME论文的《柳叶刀》期刊。这封信目前尚未发表。

“我非常关切的是,预测会塑造未来。”Gietel-Basten说,“如果你说,我们的生育率将会非常、非常低,人口会快速迈向老龄化和停滞,这可不是政府希望看到的。”新加坡的例子显示,当局会做出反应出台政策阻止生育,或更常见的情况是鼓励生育。“政府的对策可以是限制使用计生措施、限制流产、限制输精管结扎手术等。”

Kaneda指出,发表论文的IHME团队几乎没有人口学背景,其人口预测是基于其开发的计算常规健康统计数据的方法——称为全球疾病负担数据(Global Burden of Disease)。“我认为这是很了不起的工作,只是他们需要退回去重新审视其中一些内容。”Kaneda说。

Murray拒绝接受这一批评,称联合国模型本身就有自己“奇怪的一套假设”,人口学界也听不进外界的意见。“我们可以到时候看那些低生育率的国家情况如何。”他说,“我们会看到中国、韩国、新加坡、希腊、西班牙的生育率像联合国预期的那样快速上升吗?我认为不会。”

联合国的过往预测准确性较好。例如,1968年,联合国预测1990年全球人口将为54.4亿,在实际最佳估计数据53.4亿的浮动2%之内。2010年,世界人口约为70亿;此前,联合国多份报告给出的预测介于68亿~72亿之间。

Gerland说,人口司还在运用具体国家更精准的新数据源,校正其历史记录。这不仅让建模更加准确,也有助于缩短更新周期——尽管当下的最新预测没能按期发布,最新的全球人口报告也延期了。

此时,此地

一些人口学家持观望态度。“我非常明确地避免卷入其中,因为这些争执变得很尖锐,而且,很难说什么是更好的方法。”澳大利亚墨尔本大学(University of Melbourne)的人口学家Tom Wilson表示。“人口预测有一点很不幸,它们最后总是错的。”

有鉴于此,一些人口学家不愿再预测未来,而是专注于让用于当下政策制定的数据更加精准:统计当前的人口数量。在某些地区,特别是社会动荡、存在内部冲突的地区,这项工作做起来非常困难。“在阿富汗,上一次人口普查已经是1979年了。在刚果(金),上一次是1984年。”英国南安普顿大学(University of Southampton)人口研究员Andy Tatem介绍道。这些地区的政府通常假设人口逐年呈线性增长,从而估算当前人口数量。但这种方法可能极不准确。2017年,比利时安特卫普大学(University of Antwerp)研究人员的分析[6]显示,刚果(金)政府采用的全国人口估计数量从7700万到1.02亿不等。

为得到更准确的数据,研究人员检验了各种方法,以便在不进行实际清点的情况下得出人口总数。

一种方法是监测移动电话流量。通过追踪收发信号的手机基站的通话,研究者可以利用基站周边的通话密度估算当地人口。运用这一方法的典型例子,是2010年海地发生毁灭性的大地震后,瑞典和韩国研究人员对人口变动情况的追踪。该研究显示,地震发生后三星期内,海地首都太子港的人口减少了近1/4。

另一项研究中,Tatem团队采用了相似的方法,研究纳比米亚各地区的疟疾传播情况。结果显示,纳米比亚消灭疟疾的实际进展比决策者认为的更顺利。

研究人员还尝试通过住宅的尺寸和形状计算人口数目。运用卫星照片和图像识别软件,研究者得以绘制居民区和单幢住宅的图像,由此描绘居民数量。“用这种方法,我们填补了哥伦比亚、布基纳法索人口普查的误差,并给出了刚果(金)、赞比亚等多个国家人口的新估计值。”Tatem说,“这种方法正迅速发展。”

即便如此,传统的人口统计方法仍有一席之地。“人口普查收集的信息远远不止人口总数。”Tatem补充道,“这些新方法应该看作人口普查的补充,而非替代。”