原标题:达摩院你学不会

“你还没见过残酷。”

这句话是阿里巴巴达摩院院长张建锋(花名:行癫)对他手下的“大将”、达摩院量子实验室负责人施尧耘说的。彼时,刚告别20年学术界生涯不久的施尧耘,还正在摸索在达摩院这个全新机构里开展基础研究的运行方式。这名著名量子计算科学家,负责组建量子实验室后遇到一个全新的问题:如何给手下的科学家们按照阿里巴巴严格的业绩评估体系打分。

量子计算对人才的要求本就很高,施尧耘更是吹毛求疵,非常自豪建立了一支国际顶级团队。乍到阿里时,他觉得自己要招的”个个都是天才“,怎么可能打3.25——也就是阿里巴巴内部意味着“表现低于预期”,被取消提薪和奖金的低分。

“难道就不能所有人都表现超出预期么?”施尧耘曾经这样提出疑问。一年多后,团队达到了一定规模,他第一次祭出3.25,随后跟行癫汇报说:“团队觉得这个机制很残酷”。

行癫就回复了他这篇文章开头的那句话。

这是一种从学术界进入产业界时遇到的“文化冲击”,施尧耘是美国计算机系里,第一个以量子计算论文博士毕业,并最终靠此拿到终身制教职的科学家。用他的话说,在学术界的生活,就是“一边喝咖啡,一边想问题。一个问题想不动了,去科学花园里溜达一圈,换个问题想,甚至改个方向走”。

施尧耘

“学校里大家都彬彬有礼,对其它研究人员一般都是赞誉有加。”他在接受品玩访谈时说。但现在,他必须给一些他亲自招来的“天才”打出3.25。而这部分科学家必然因此肩负巨大的压力。

这种“文化冲击”是许多加入达摩院的科学家们都在经历着的挑战。用一套严格的企业评价体系来管理崇尚自由的科学家,这种看似“悖论”的关系,却正是这个三年前成立的研究院里形成新的组织生态。

在它成立之初,没少因此受到质疑——这两种截然不同的技术研发模式如何共存,没人见过先例。反而是失败的例子越来越多。

就在最近,Google曾被寄予厚望的X 实验室,正式宣告它最为外界熟知的“气球”项目终止开发;紧接着,最知名的老牌科技企业研究院IBM中国研究院传出关闭的消息,而人们一时甚至想不起这里诞生过什么重要成果。

不过,2021年迎来三周年的达摩院,看起来“挺了过来”。最直接的体现,是达摩院各个实验室的多点开花:从2017年的城市大脑平台;到2018年研制成功的量子电路模拟器太章;到2019年平头哥先后推出的最强RISC-V处理器玄铁910和最强AI推理芯片含光800;再到2020年亮相的基于3D堆叠的新型存算一体架构,以及太章2.0的进一步开源。达摩院在AI、芯片和量子计算等多个领域连续交出成果。

阿里巴巴达摩院院长张建锋(花名:行癫)

这三年也有越来越多的技术研发人才加入这里,尝试在个人的科学抱负与符合阿里巴巴这个商业体的战略之间找到平衡。他们经历了摩擦,但最终找到了一种共存的方式。

“务实的理想派”

达摩院成立于2017年,从成立之初,它就决定要与过往的商业公司建立的研究院不同。它不是贝尔实验室那样天马行空但后来变得不接地气的研究院,也不是DeepMind或Google X那样短期内无法商业化或者针对某些特殊场景研发技术的研究院。

“我们研究别人怎么做研究院时,最大的启发是不要做什么。”达摩院秘书长刘湘雯回忆道。“比如像很多知名研究院的模式,它们做的非常好,但它们虽然在产业里面,却依然非常学术,考核也是以发论文为第一要务,第二可能是知识产权。”

刘湘雯称,从达摩院成立之初就决定一定不要成为一家这样的机构。“因为这种研究机构很难在公司的不同阶段持续存活下去。”

因此,阿里巴巴给达摩院的定位,是“新型研发机构”,与过往的科技公司研究院所选择的靠技术理想来构建现实不同,达摩院更有层次,在理想和现实里更加清醒,不会轻易为看似酷炫的技术而“上头”,而是希望在商业现实中实现技术理想。同时,它也会在经过严密考量后,大力投入一项长远的基础科学,比如量子计算。

阿里巴巴达摩院院长张建锋(花名:行癫)

其中,在一些最热门的技术领域,“商业导向”的务实主义会受到最大的考验。究竟是追求那些能迅速带来光环的最新技术潮流,还是坚持自己的商业逻辑来匹配技术布局,团队的取向会被看的更明白。

“在选择技术研发方向上,我有5个关键词。首先就是scalable(可以规模化的),我觉得所有的视觉AI不能scalable,就是耍流氓。只做个demo意义不大,它并不能对这个社会带来很大的影响。”徐盈辉说。他现在是达摩院的视觉实验室负责人,而机器视觉基本是当今AI研究领域最热门的一个领域,各种新的酷炫的论文和创业主意层出不穷,但徐盈辉要的不是这些。他的关键词,看重的都是最终的实际效果。

“第二个关键词就是可解释,要把算法黑盒变成白盒;第三个是要快。视觉感知可能只是整个业务链路里的一环,如果你很慢会影响整个产业链路;第四个就是成本要低;第五个就是普惠,让大家都能够享受到你这个技术。”

徐盈辉表示,他的团队在选择做什么和不做什么时候,是有方法论的:“我用两个方式来表述,一个叫新甲方技术,一个叫大乙方技术。”

徐盈辉

“新甲方技术,就是我们会思考如何通过某种技术的改变、技术的实现,带来颠覆性改变。这种技术我们会去坚持,需要大家一起去经历失败,最终才能成功。”他说。

“而大乙方技术是我们把一些基础的东西,比方说机器视觉里的分类和检测等基本能力做到可以不同设备不同场景通用。”

这种思路有明显的商业化考量,徐盈辉的团队按着这个思路做出了多个“接地气”的产品:在阿里巴巴的基本盘电商领域,他们开发了虚拟人直播、三维AR购物等数字电商产品,希望“在这个场景里面能打出一个有代差的技术来”;基于多元多模态多信号源的实景解译技术,开发了遥感AI技术,在2020年7月的全国汛期期间,用7天时间研发上线SAR雷达影像水体识别算法,帮助影响处理数量提升5倍,分析速度提升百倍,协助了灾害判定和撤离的工作,并且可以复制应用到更多场景中去。

团队在技术路线上也拒绝了重复造轮子的诱惑,它们没有尝试去开发和pytorch以及Tensorflow等通用平台一样的产品,而是选择在此基础上优化,做一个视觉加速训练引擎。这些选择看起来都不是那种能“上头条”的操作,但却有着很强的实用性和和行业影响。

聚焦与收敛

视觉实验室的风格是整个达摩院的一种缩影。

据阿里巴巴的数据,达摩院已经网罗来10多位电气和电子工程师协会会士(IEEE Fellow)和30多位知名高校教授,阿里巴巴成为全球人工智能、芯片等领域科学家流向最集中的科技公司之一。

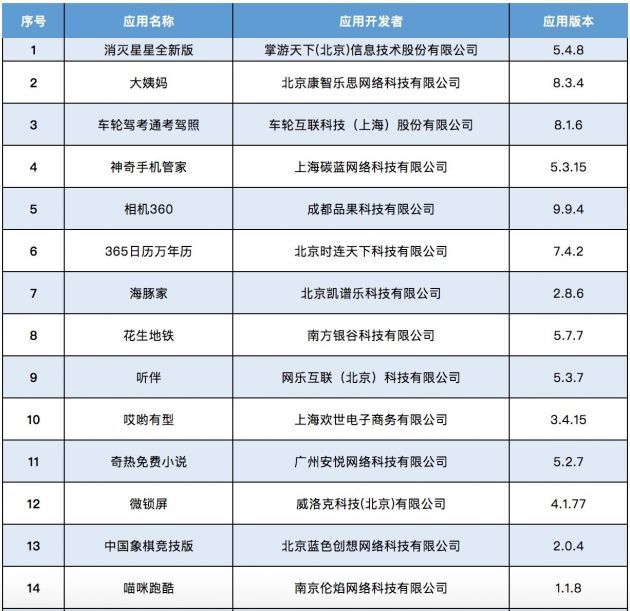

而这些科学家建立的14个实验室,一方面在科研理论上连续出着成果——达摩院的科学家已经在国际学术会议和期刊上发表论文1000多篇;另一方面,也不断带来立刻能投入使用的落地应用——比如医学领域,达摩院开发的AI在新冠肺炎的临床诊断上最短仅需2秒,全程诊断时间最长20秒,准确率已提升至99%;甚至还在此基础上孵化出独立运作的公司——芯片公司“平头哥”,已初步完成终端处理器IP、终端芯片设计平台SoC和云端AI芯片的布局;机器人公司“小蛮驴”,已开始服务物流和快递业,用0.01秒就能判别100个以上行人和车辆的行动意图。

与此同时,达摩院也承担了阿里巴巴对未来技术布局的战略工作,这些实验室相比而言无法那么“务实”,因为它们的技术本身都还在面对更大的不确定性。这其中最典型的就是量子实验室。

“我记得行癫有一次这样解释什么是(技术)战略。”施尧耘回忆。“他说,‘战略问题就是那些让你有恐惧感的问题,比如量子计算’。” 行癫接着阐释,如果有一天一台量子计算机就比你买的上千台服务器还要厉害,那会很可怕。

这就是阿里巴巴进军量子计算的原因,施尧耘总结道,算力是阿里巴巴的核心竞争力,所以追求最强大的算力是集团战略级的决策。“经常有人问我如何说服行癫做量子计算,”施尧耘笑着说,“其实是他要做的,他的战略决策,我来执行而已。”

行癫清晰的战略思考吸引了施尧耘加入阿里巴巴,负责推动阿里巴巴自己的量子计算。但对于这种属于未来的技术,要如何开展,一开始没人有清晰的路线。施尧耘形容,自己和行癫“打了很多次仗”,来争论这个实验室的方向性决策。

刚来时,施尧耘曾宏图大志地规划一个堪比微软、IBM等一样规模的项目,甚至包括量子密码和量子材料模拟,但很快发现这并不现实。

“我在阿里的落地过程,就是做事的scope(范畴)不断缩小,越来越focus(聚焦)的过程。”一开始施尧耘参与筹划了达摩院及其他研究机构的成立。回归“阿里云首席量子技术科学家”本职后,他把工作范畴从“量子信息技术”缩小到量子计算。而在量子计算,他最初也想做很多,包括应用、软件等。但后来发现,范围还是太广。“现在,我们研究的核心是(量子计算)硬件。”施尧耘说。“硬件里面我们选择了超导。而超导量子计算里面,我们决定现阶段要先做高精度,而后增多比特。高精度里面,你还可以选各种各样实现方案,而我们决定聚焦一个不同于主流的比特平台fluxonium。”

量子计算设备

这个聚焦后的技术路线选择,也体现着达摩院的独特气质。

“我有三个原则来指导决策。首先是差异化。人家做出了53个比特,如果我们就以此为目标,等我们实现53比特的时候,人家也许已经是530比特了。按图索骥可能导致永远落后。第二是聚焦,集中有限的力量到一个执领域牛耳的核心问题。”施尧耘说。

“第三个原则是着眼长线,不跟风。不要当前什么热门,我们就干什么。量子计算是个长跑,是长期的博弈,没有深耕细作、长期积累,是无法解决最核心的挑战的。所以只是为了近期的目标去投入资源的话,长期肯定会败下阵来。”

研究成果上,施尧耘形容他的团队是“崭露头角”:“一个亮点是用经典计算机模拟量子计算机,这个课题我们一直是国际领先。另外量子计算超导量子芯片的设计自动化工具,我们已经超出了开源和相应产品的能力,也是我认为我们比很多团队有竞争力的一方面。” 而令施尧耘最兴奋的是在硬件上的进展。

2018年9月,量子实验室的硬件项目开启,2019年4月份第一个硬件实验室Lab-1落成。2019年9月份的时候,完成了最基本的比特。“自那时起,我们进入了无人区。”施尧耘说,“我们在不到两年的时间,硬件上多个指标已经接近、甚至超过文献里最好的记录。”这对实验科学来说,特别是从没有任何相关基础设施开始建设的实验项目来说,是个飞快的速度。

“过去的一段时间,特别是2020年,对我们来说可谓‘厚积薄发‘。“施尧耘总结说。未来实验室将陆续和学界分享研究成果。比如,今年APS(美国物理协会)的“三月会议”(March Meeting),量子实验室将和多个国际领先学术和工业界团队一起分享各自的进展。

由于没有选择优先多比特的路线,施尧耘的团队没法像许多同行那样时不时宣布又突破了多少比特数。他觉得这其实很考验团队领导者的定力。

“聚焦说起来很好听,”施尧耘说,“但聚焦也意味着有所不为,意味着要为所不为付出代价。“ 比如,施尧耘举例说,因为先高精度技术路线的选择,目前量子实验室没有很多比特可以宣传,近期可能也不会有。科学家们清楚,如果精度不高,比特数越多芯片累积的错误会越多。但很多人只关注比特数,对精度,还有比特组织结构 – 是线形还是网格,都不在意。“如果没有很好的沟通,我们不仅会令他们失望,还可能引来批评和质疑,” 施尧耘说,“这是对我们战略定力的考验。”

需要科学家,也需要科学管家

曾有其它团队的人觉得这个实验室“很不阿里”。施尧耘立刻理直气壮地回应,量子实验室,以及达摩院,都在参与塑造不断与时俱进的阿里巴巴,特别是一个深入基础研究、有战略耐力的阿里巴巴。

过去的10年,阿里巴巴经历了从技术支持商业,到技术融入商业,再到技术改造商业,直到技术驱动商业的彻底转变。

这样的转变,是需要人才支撑的。而达摩院的各个前沿又务实的实验室,就起到了承接这些人才的作用,一方面让徐盈辉这样有技术追求的老阿里人,继续在阿里巴巴内部不停找到新的机会;另一方面,也让施尧耘这样的顶级人才不停流入阿里巴巴。在整个过程中,这些拥有了新身份的科学家,还慢慢掌握了如何在企业管理科学家团队的方法。

经历阿里的磨练,施尧耘也想明白了开头那个关于3.25分的管理问题。

“一方面因为低分,更能凸显公司对有杰出贡献的丰厚回报。另一方面,如果出现所有人都符合预期,那其实是我作为主管的问题:没有把目标定到足够的挑战。”

在和品玩的谈话中,他自我调侃说,自己已经从“科学家”变成了“科学管家”,特别强调 “管家”是服务人员。量子实验室强调的文化既有学术气息的“创新”和“自由”,也有工业界崇尚的“担当”和“工匠精神”。这些元素的组合也许最佳的概括是他团队建设的目标:“研究铁军。”

除了承载着阿里巴巴向科技公司转变的使命,达摩院本身也在建立一种科学与产业结合的新范式。

如果回顾中国科技互联网的发展历史,前沿研究人才与企业的结合,其实经历了三个阶段。

第一个阶段是“歪打正着”。最初科技互联网的发展以软件公司们为主,但事实上,当时的很多软件公司在技术上最重要的是把现有技术做到最优组合,更加重视的是工程能力。直到搜索引擎出现,它天然需要很多研究算法的人才,这些前沿技术研发人员才第一次可以在实际业务里应用他们的研究成果,这些公司在当时成为大家心中技术公司的代表。

到第二个阶段,虽然越来越多的人看到了科研人才的潜力,但当时中国互联网公司还没有余力做这些高成本低回报的研究院。这时,许多资金雄厚的外企已经加码布局中国的人才资源。于是,大量优秀技术人才在当时与企业的最亲密接触,是进入像微软研究院,IBM研究院等外企设在中国的研究院。

现在第三个阶段到来。中国的公司们自己发展到了需要突破技术瓶颈的时候,同时也在过去十年的飞速发展中拥有了更富裕的资金,它们开始更大手笔的投入技术。达摩院就是这个阶段的代表。

直到这个阶段,技术的布局开始真正从实际需求出发,有了产业和实际商业场景的支持,商业公司与前沿技术的结合,才第一次不再是无本之木。商业合理性的验证,提供了技术持续发展的根基,丰富的产业场景提供了技术研发全链路同步推进的可能。商业公司的业务场景以及软硬件结合的能力,让它们成为不少技术人才的首选,哪怕这里会有比纯学术环境里残酷百倍的制度。

徐盈辉也观察到,现在机器视觉的人才倾向于涌向工业界。“因为真的要想打造有影响力的技术,需要具备一个有复杂系统思考能力的人。这个复杂系统包含了理论的能力,也包含了工程体系设计的能力,甚至还包含一些产品思考的能力。”

这样的一整套体系,已经不是纯学术的环境可以提供的。越来越多的科研人才在意识到这个事实,进而也就明白了达摩院这样研究机构的价值。在这套全新的体系之下,达摩院仅用三年的时间,就在AI、芯片、量子计算、机器人等多个领域收获了大量基础科研和产业实践的成果。

这种新的范式,还为人类提供了一种如何继续推动技术进步的新答案。

所谓的信息革命之初,许多重要的技术变革曾密集诞生于“真空”般的研发环境,晶体管诞生在二战后的课题小组,“八叛徒”创办的实验室式企业仙童半导体开启了芯片时代,IBM的多个计算机技术创新来自当时的IBM研究院,乔布斯和沃兹尼亚克在车库里搞出苹果电脑,更不用提那段时间大量军方主导发明的技术,这些技术的诞生和应用都有着鲜明的“闭门造车”色彩——先有这些天才的发明,后有巨大的市场。

但随着科技在人类生活中的普及,这种模式在给人类带来了半导体,计算机和五花八门的互联网产品后,已经许久没有孕育出下一个真正颠覆式的技术。这很大程度是因为,我们今天所公认的对人类未来最重要的技术,已无法通过这种乌托邦般的模式完成真正的迭代。

比如AI,如今它进步的关键是要让机器看到和学习到更丰富的“活”数据,这只能来自真实的产业应用场景;比如芯片,如今甚至已经没有真正意义上的“通用”芯片,真正重要的性能颠覆,都发生在和具体场景深度结合的设计方案里;再比如量子计算,如果不考虑未来真实使用中会遇到的情形,就会为了制造比特而制造比特,毫不关心计算的精确度问题,最终只会造出来一个充满信息噪音的机器。显然,这些技术的未来,需要追求产业和技术严密结合的新模式支撑。像Google X实验室和IBM中国实验室遇到的问题,证明着过去这种模式在今天的不合时宜,也提示着这种变化的不可逆转。

这种新范式与过去的模式的另一个不同,是它率先诞生于中国的科技企业里。这背后其实有着某种必然性。不同的土壤会生长出不同的科技创新模式——见过单凭一项技术就带来数十年商业领先的地方,乐于花大价钱建立独立于体外的技术研究院,去赌下一个机会;而习惯了面对技术封锁却依然尽力了解全球最先进的技术,在一次次摆脱束缚的过程中开始靠自己主宰技术进步方向的社会和科技公司,会更懂得达摩院这种范式的真谛。

变化已经在发生,而三岁的达摩院已率先成了一个独一无二的存在。它接下来的一举一动,都会像蝴蝶扇动翅膀,对整个科技行业和人类技术发展带来深远的影响。