原标题:所谓“种族灭绝”的节奏是何时被带起来的?

编者的话:最近一段时间,当“集中营”“强迫劳动”等涉疆谣言渐渐失去听众,美西方反华政客又将他们的关注点转向更加恶毒的“种族灭绝”,甚至勾结“疆独”分子召开所谓“维吾尔特别法庭”。《环球时报》记者近日采访了多名学者,试图从国际法角度了解“种族灭绝”究竟是怎么回事。这些学者告诉记者,西方指控中国新疆存在“种族灭绝”不仅不符合事实,从认定、管辖等角度来看,也违背了《防止及惩治灭绝种族罪公约》的相关规定。少数反华政客和所谓学者把对中国人来说十分陌生、但对西方人而言真实发生过的“种族灭绝”行为投射到中国身上,将种族灭绝罪政治化、武器化,这种行为是对国际法和国际关系基本准则的公然破坏。

所谓“种族灭绝”的节奏是何时被带起来的?

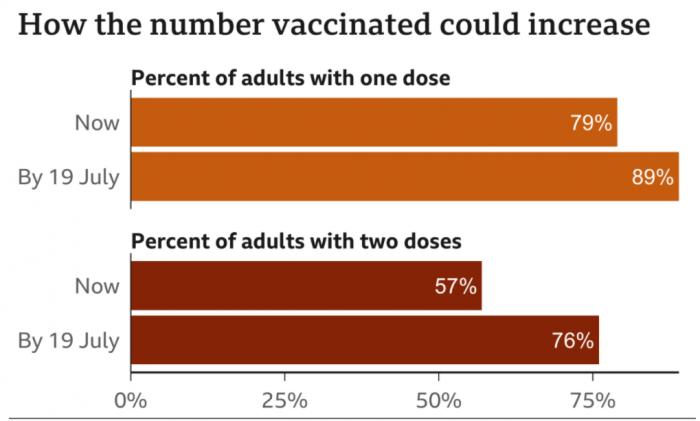

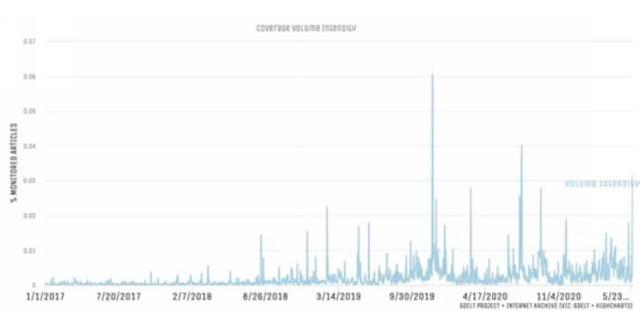

给中国新疆扣上“种族灭绝”的帽子到底是从什么时候开始的?Google开源大数据集GDELT显示,西方媒体关于新疆“种族灭绝”的报道从2018年下半年开始变得频繁起来,到2020年下半年密集爆发。

GOOGLE开源大数据集GDELT 中关于西方媒体污蔑新疆“种族灭绝”的时间分布态势。

《环球时报》记者梳理媒体报道发现,土耳其安纳托利亚通讯社2018年1月12日的一篇文章是借“种族”概念来污蔑中国新疆事务的影响力较大的早期报道之一。该文引述一名研究“种族灭绝”的“人权活动家”的话称,“中国正在对新疆的维吾尔人进行系统的、出于种族动机的迫害”。这篇报道随后被“东突”组织“世维会”迅速转发。至此,西方媒体的涉疆报道持续出现“集中营”“强迫劳动”乃至“种族灭绝”等名词。

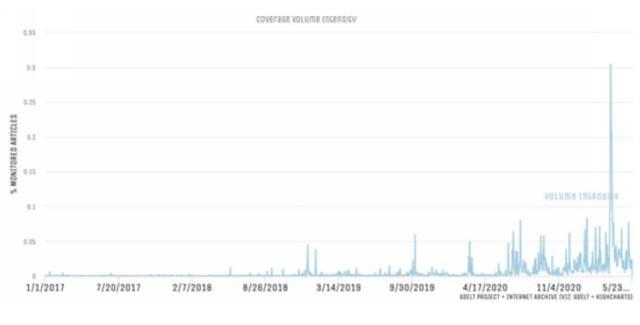

“国家安全管理的决策体系基础科学问题研究”课题组成员、武汉大学信息资源研究中心博士后李白杨对《环球时报》记者说,搜索同样被西方炮制出来的“集中营”“强迫劳动”的数据结果就会发现,将新疆教培中心污蔑成“集中营”的言论在国际舆论场出现得最早,随着该谣言“渐显疲态”,指向更加具体的“强迫劳动”“种族灭绝”等说辞逐渐成为具有破坏力的涉疆谣言。

李白杨还表示,观察境外社交媒体上有关新疆“种族灭绝”等谣言的来源可以发现,相关说法几乎都来自德国人郑国恩以及“东突”分子的口头陈述。他进一步分析道,这些涉疆谣言开始活跃的时间集中在2018年下半年,那时候也正是美国右翼反华势力强硬表态之际,媒体、政客、反华势力开始变得步调一致。

正如李白杨所说,2018年下半年开始,美国反华声调陡然升高,当年10月4日,时任美国副总统彭斯在哈德逊研究所就美国政府的中国政策问题发表演说,该演说被普遍认为是“美中两国建交40年来最强硬的讲话”,有分析人士称,“华盛顿向北京伸出手并希望中国与美国一道成为世界事务中‘利益攸关方’的时代已结束”。

“妖魔化竞争对手是一种国家政治宣传的常用技巧,通过造谣、攻击、抹黑、非人化等手段,引发民众对竞争对手的仇恨、厌恶和恐惧心理,从而达到其政治目的。”武汉大学国际法研究所副研究员彭芩萱接受《环球时报》记者采访时说,利用“种族灭绝”的话语框架来指责中国是此类“妖魔化”宣传手段的一种表现形式,“套用现在的网络语言来打比方就是,正在崛起的中国‘吸粉无数’,而衰落的西方‘掉粉严重’。西方使用这种下三滥的手段也反映出他们处境之绝望”。

GOOGLE开源大数据集GDELT 中关于西方媒体污蔑新疆“集中营”的时间分布态势。

谁有资格认定“种族灭绝”?

“种族灭绝”一词可追溯至1944年。那一年,波兰犹太裔法学家拉斐尔·莱姆金在其出版的《轴心国占领欧洲后的统治》一书中提出“种族灭绝”(genocide),这是一个合成词,“genos”来源于希腊语,意为部落或家庭;后缀“-cide”来源于拉丁语,意为杀害。

1948年12月9日,联合国第260A(III)号决议通过并开放给各国签字、批准和加入《防止及惩治灭绝种族罪公约》,该公约规定了“种族灭绝”所指的行为:杀害某一团体的成员;致使该团体的成员在身体上或精神上遭受严重伤害;故意使该团体处于某种生活状况下,以毁灭其全部或局部的生命;强制施行办法,意图防止该团体内成员生育;强迫转移该团体的儿童至另一团体。

“从字面上看来,种族灭绝是将某一民族、人种、种族或团体进行规模化肉体消灭的行为。”彭芩萱对《环球时报》记者举例说,贩卖非洲黑奴、对美洲和大洋洲土著居民进行屠杀、德国在二战期间对犹太人进行迫害、日本在侵华战争中制造南京大屠杀等都属于种族灭绝。历史上,殖民主义者都擅长于对殖民地进行种族灭绝。“正是基于人类恃强凌弱、悲惨的历史,二战后联合国对种族灭绝行为进行详细的定义。目前该公约的缔约国有152个,可以说在国际社会具有相当广泛的合法性基础。”彭芩萱说。

“事实上,种族灭绝对中国人来说是一个完全陌生的概念。”毕业于哈佛大学肯尼迪政府学院的任意是一名较有影响力的“大V”,他的微博账号“兔主席”拥有上百万粉丝。他对《环球时报》记者表示:“而对于西方人来说,种族灭绝是一个非常真实的概念。因为西方殖民者曾经是人类历史上最大的种族灭绝肇事者。西方现在所做的,是将自己的罪孽投射到中国身上,意图妖魔化中国。”

“种族灭绝”一词为中国民众所皆知,主要是由于近年来美西方对中国新疆事务指手画脚乃至无底线抹黑,尤其是2021年1月19日,也就是蓬佩奥离任美国国务卿的前一天,美国国务院网站发布一份所谓“谴责新疆暴行”的声明,妄称中国对新疆西部穆斯林和少数民族的政策构成了“反人类罪”和“种族灭绝罪”。

那么,“种族灭绝”到底该由谁来认定?蓬佩奥的“认定”在法律层面上说得通吗?中国社科院国际法研究所副所长柳华文对《环球时报》记者表示,对种族灭绝罪的认定需要经过权威、严格的法律程序,要经得起事实和历史的检验。“《防止及惩治灭绝种族罪公约》规定,种族灭绝罪案件要么由行为发生地国家的主管法院管辖,要么由缔约国接受其管辖权的国际刑事法庭审理。公约诞生以来,种族灭绝案例大多是由国际法院和联合国安理会授权成立的特别法庭认定的,个别国家法院也审理过发生在本国境内的种族灭绝案件。除此以外,任何国家、组织或个人都没有资格和权力随意认定别国犯有种族灭绝罪。”

柳华文表示,《防止及惩治灭绝种族罪公约》为认定这一犯罪设定了极高的门槛。首先,在客观方面,必须要证明行为人实施了公约认定的有关行为,这是最基本的要求。对于认定行为的证明有极高的标准,相关证据要“排除合理怀疑”。国际法院在有关判决中指出,考虑到种族灭绝指控的严重性,有关要素必须要求“高程度的证明”和“完全的肯定”。

其次,在主观方面,必须要有“全部或部分消灭特定团体”的特定意图,这是认定种族灭绝罪的关键要素。“有关国际法庭认为,即便是‘种族清洗’这样严重的暴行,也只有在具备‘全部或部分消灭特定团体’的特定意图时才可能构成种族灭绝罪。对特定意图的认定必须是具体和明确无误的。国际法院的判例认为,尽管‘全部或部分消灭特定团体’的意图可以从一些事实和情况中加以推断,但只有当这是‘唯一可能’的结论时,推断才有效。”柳华文说。

从管辖角度看,美方指控中国新疆存在“种族灭绝”也根本说不通。彭芩萱告诉《环球时报》记者,根据《防止及惩治灭绝种族罪公约》第九条规定,缔约国之间关于本公约的解释、适用或实施的争端,经争端一方的请求,应提交国际法院。目前中国和美国都是该公约的缔约国,也对第九条规定提出了保留——即提出不同意见,美国的保留主要在于:针对美国提出有关公约适用、解释或实施的争端,在提交国际法院之前应征得美国的国家同意,而中国则对第九条整体进行了保留。

“也就是说,在针对条约解释的具体事件上,美国要正式同意,才可能进入相关争端解决程序。而中国的保留则意味着在这些事项上完全不接受相关国际争端解决机制的管辖。因此,如果美国要针对中国向国际法院提起关于种族灭绝的咨询管辖或诉讼管辖,那么它可能面临国际法制度障碍。”彭芩萱说。

GOOGLE开源大数据集GDELT 中关于西方媒体污蔑新疆“强迫劳动”的时间分布态势。

强权国家此类政治操作并非屡试不爽

“任何一项指控的成立应基于充分的事实和法律依据,而指控者则负有完全的举证责任。根据刑法的一般原则,在有权审判机关对某项行为判决有罪之前都是推定无罪的,”彭芩萱说,“因此,一个谎言说了一千遍,也不会成为真相,美国不惜颠倒黑白、上纲上线对中国新疆进行‘种族灭绝’的指控只是从侧面反映了一个霸权在衰亡过程中绝望的挣扎。”

彭芩萱说,强权国家在人权话语上往往都是双标的,他们一方面不能正视和弥补自己在历史上种族灭绝和屠杀弱势族群的行为,另一方面要用这类话语来实现政治操控。“例如,对于2003年在苏丹达尔富尔地区发生的冲突造成的大量人口伤亡,美国将该事件定义为‘种族灭绝’,但是2005年,联合国认定苏丹政府在达尔富尔地区的行动不是‘种族灭绝’。强权国家颠倒黑白、一手遮天的政治企图也并非屡试不爽。”

前段时间接受《环球时报》记者采访时,英国人权律师、仲裁专家格雷厄姆·佩里表达了同样的观点:指控新疆存在“种族灭绝”的背后有地缘政治因素。他提醒道,参与这场指控的不是发展中国家,基本上都是“白人国家”,“从美国挑头的指控中国的国家集团来看,你看不到来自不同种族、不同政治态度的人的意见,这也体现出西方帝国主义在旧时代留下的后遗症”。

柳华文对《环球时报》表示,在国际法上确立追究种族灭绝罪行责任的制度,体现了人类文明和国际法治的进步,彰显各国决心维护国际和平与安全的共同意志。而恶意捏造事实、滥用法律,在国际关系中把种族灭绝罪政治化、武器化,是对国际法和国际关系基本准则的公然破坏,更与国际社会惩治种族灭绝犯罪努力背道而驰。

“公道自在人心。事实证明,对于少数反华政客和伪学者这场拙劣的‘政治秀’,任何负责任的国家都不会理睬,更破坏不了新疆社会稳定、各民族亲如一家的局面,阻挡不了新疆各民族向美好生活迈进的坚定步伐。他们的谎言终将被戳穿,他们的图谋注定不会得逞,结果只能是信誉扫地,自取其辱。”柳华文说。