原标题:周树人为什么会成为鲁迅:一辈子都在翻译,做小说家是偶然之事

鲁迅

鲁迅,大文学家,这是中国几乎人人皆知的命题。然而,成为一名作家,投身艺术创作,却不在周树人的规划和理想之内。从周树人到鲁迅,这个过程似乎他自己也不曾把握。经历了20年代种种纠纷、争斗与攻击的鲁迅于1932年在《自选集》自序中写道:“后来《新青年》的团体散掉了,有的高升,有的隐退,有的前进,我又经验了一回同一战阵中的伙伴还是会这么变化,并且落得一个‘作家’的头衔,依然在沙漠中走来走去……”

20年代,“问题与主义之争”愈演愈烈,《新青年》迁往南方,鲁迅失去了阵地与同仁。上一次发生类似的事还是在1907年的东京。当时,他同周作人、许寿裳等人筹办《新生》杂志,整个计划却因供稿人的“隐去”和“资本的逃走”而夭折,此后便是《呐喊》自序中所说的“未尝经验的无聊”。

落得一个“作家”的头衔,依然在沙漠中走来走去。于鲁迅而言,文艺始终是要“为人生”而非“为艺术”的,弃医从文旨在改变国人的精神,文艺只是一种手段途径。故而,仅仅从“作家”这个身份来理解鲁迅,可能会误解和窄化其思想行动,以及他作为中国文人、知识分子20世纪以来精神领袖的重要性和启示。周树人成为鲁迅,不只是在发表《狂人日记》时取了个笔名那么简单。经过近三十年的酝酿、收集和考据,北京鲁迅博物馆前副馆长陈漱渝、北京鲁迅博物馆研究室主任姜异新将鲁迅读过的百余篇小说汇编为《他山之石》出版。值鲁迅诞辰140年之际,他们同刘春勇、宋声泉两位文学学者从这本书出发,探讨了鲁迅的阅读史及其背后的思想变化,以此来理解周树人为什么会成为鲁迅。

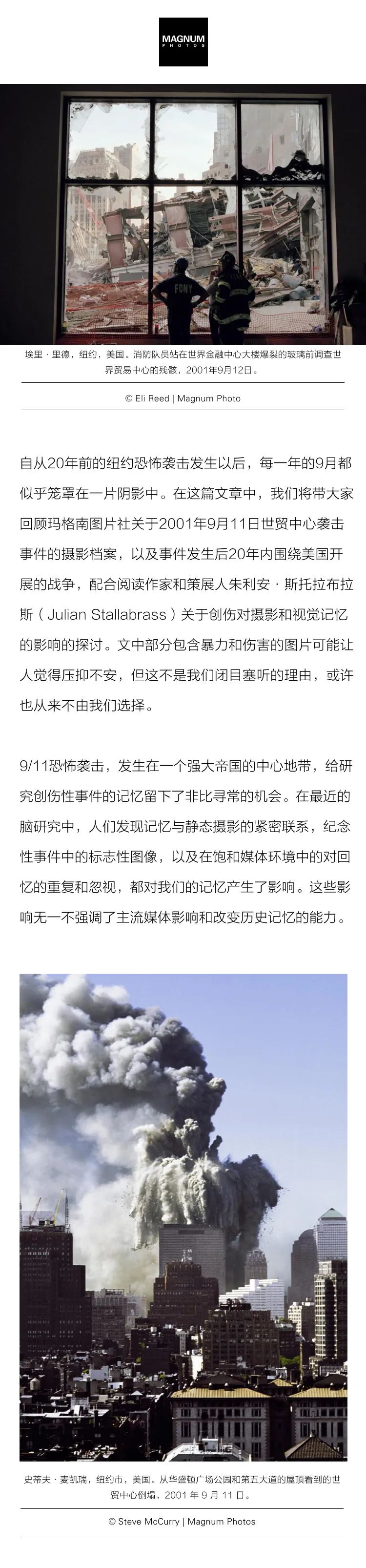

活动现场合照 出版方供图

活动现场合照 出版方供图把鲁迅放到“世界文学的大环流”中去审视

《他山之石》分为四个部分,第一部分是俄国小说,第二、三部分是周氏兄弟所译《域外小说集》白话文版,第四部分为其他零散篇目。翻开《他山之石》的目录,鲁迅读过的作家中有很多是当代大众所熟悉的,例如普希金、契诃夫、莫泊桑、夏目漱石。何以耗时三十年来编定这份书单呢?在很大程度上与鲁迅接触这些小说的方式有关。

鲁迅接触现代小说,基本是去日本留学后的事。据陈漱渝介绍,日本当时有一套刊物叫《小说译丛》,刊载日文转译的外国小说,鲁迅在东京时从中选了十来篇俄国小说做成简报,他的俄国文学之旅是以日语为中介开始的。日本明治时期译介了大量外国文学,但翻译大多粗疏,对情节有删改增减,有时甚至会把作者的国籍弄错,小说标题也经常擅自改动,例如屠格涅夫的一篇小说因女主角漂亮,爱卖弄风情,被改名为《妖妇传》,而一篇叫作《宿命论者》的小说其实是莱蒙托夫《当代英雄》中的一节。陈漱渝表示,想要弄清这些日译俄国小说到底是什么、当时用的何种版本,不是一件易事,再请俄文专家来翻译,十几二十年的时间就过去了,这当中,将《域外小说集》转为白话文又是一项工作。

宋声泉认为,《他山之石》解释了《狂人日记》的横空出世,也揭示了鲁迅现代小说素养的来源,“如果翻翻当时中国最火的出版物,像《小说月报》《小说丛报》一类的,你会发现上面的文字和《狂人日记》相差太大了。”这与鲁迅在《我怎么做起小说来》中说自己“看短篇小说却不少”以及“‘小说作法’之类的一部都没有看过”一致。她还指出,日译俄国小说部分为我们研究鲁迅和外国小说之间的关系提供了新的视角:过去总爱讲鲁迅与某国文学如何如何,但考虑到当时的历史环境,其实更应该把鲁迅放到“世界文学的大环流”中去,比如说看俄国文学是怎么到日本的、在日的中国留学生如何接受它、又如何把它变为中国的、法国文学在明治时期的日本是什么样子等等。

《他山之石》

陈漱渝 姜异新 编

领读文化 | 天津人民出版社 2021-8

夜晚与文学家鲁迅的诞生:“没有余裕就没有选择的可能”

毛泽东给鲁迅定了三个身份——“伟大的文学家、革命家和思想家”。中学教科书里的鲁迅只通过小说文章来承担这三个身份,比如论及鲁迅和小说的关系,大多以《狂人日记》的发表为起点,语文教学对鲁迅生平的介绍还不是很多,很合鲁迅说的“落得一个‘作家’的头衔”。但正如刘春勇所说,鲁迅最早从事小说事业是从翻译开始的,“他一辈子都在翻译,成为小说家之前在翻译,临终前不写小说了,但他还在翻译果戈里的《死魂灵》”。

“鲁迅成为一个小说家是非常偶然的事情。”刘春勇说道。他认为,鲁迅受梁启超“小说与群治”说影响极大。梁启超在《论小说与群治之关系》中将小说视为启蒙的工具,可以用来唤醒国民觉悟。仙台时期,亲历日俄战争下中国人的局促与麻木后,鲁迅转身投向文艺中寻求的正是叫喊与反抗,自然倾向于看俄国、波兰、印度等地的作品。投身文艺活动失败后虽对启蒙抱以冷的态度,却绝不抹杀砸坏铁屋的希望,因而才会应了朋友们的嘱托,为《新青年》撰“小说模样的文章”十余篇,集为《呐喊》。

仙台时期对鲁迅的重要性往往归结到《藤野先生》中所写的幻灯片事件,姜异新补充了这一时期的另一重要性。即日俄战争中,不单是中国人的反应直接促使鲁迅意识到“如不改造精神,强健肉体亦无用”,战争本身也促使鲁迅通过文学来了解这些国家。在此过程中,“他反而获得一种艺术的愉悦感、一种心灵的沟通”,因此决心返回东京去阅读世界。东京三年,鲁迅花了很大功夫读小说、翻译小说,他和周作人的翻译工作甚至引起了日本文化界的关注。

在活动最后谈到周树人何以成为鲁迅的时候,宋声泉特别提到了鲁迅说的“余裕心”。她认为,谈鲁迅的诞生绕不开夜晚,假使鲁迅正儿八经地在东京德文学校念书拿学位,很难想象中国的现代文学会如何,因为鲁迅是个爱夜的人,他的作品中多次写到夜晚。据周作人回忆,他也是个在夜里下苦功的人,可以说鲁迅成为文学家的过程是在夜里完成的。“没有余裕就没有选择的可能,”宋声泉说道。