来源:第一财经

本文字数:3551,阅读时长大约6分钟

导读:李明忠见证了长垣口罩产业的沉浮,也亲眼看着身边不少朋友因口罩而暴富,又因口罩机而一夜赤贫。

作者 | 第一财经马纪朝

一番痛苦的煎熬之后,林鹏终于决定将去年购买的几台口罩机低价处理,这些当初以每台100多万元购买的机器,如今每台只能卖到1万元,其中两台已经坏掉的口罩机,还是被当做废铁处理掉的——每台价格2000元。

看着那些当初耗费400多万元购买的机器,转眼间变成一堆不值钱的废铁,去年那些疯狂的豪赌口罩涨价的场景,又开始让他长吁短叹起来。“忙活了大半辈子,本来想着,搞些口罩机,多赚些钱,结果,一着不慎,倒把大半辈子赚的钱,全都搭进去了。”一边说着,林鹏的眼圈就开始变得红了起来。

林鹏是河南长垣一家防腐工程企业的负责人,在过往的20多年创业中,林鹏走南闯北,先后在北京、湖南等地承接过防腐工程,并因此积累起一些财富。

但是,过去一年的疯狂豪赌,却几乎毁掉了他数十年来的积蓄。

2020年年初,当席卷全国的新冠疫情开始肆虐时,林鹏所在的长垣市,却成为口罩产业的重要生产基地,每天,由长垣发向全国的口罩,高达数百万只;每天,由全国各地蜂拥而至长垣的各地卫生部门、医院的口罩需求者,也挤满了长垣一些口罩厂的门口,包括林鹏在内的一些当地人,也从中发现了商机:有的开始想办法倒腾口罩,转手再赚钱;还有的,干脆购买口罩机,直接去生产口罩。

他说,当时自己算了一笔账,按照每只口罩生产成本0.1元计算,当时的市场价是每只3元多,卖出一只,就是30倍的毛利,啥生意能有这么高的利润?即便刨除跟正规口罩厂的分成,自己也能获得15倍的毛利。

为何要跟口罩厂分成?林鹏介绍说,由于口罩属于医护用品,监管非常严格,对各种许可证的要求也很高,自己即便购买了口罩机,生产出的口罩也无法进入市场流通、销售,因此,在长垣,一种通行的模式是,个人可以先出钱购买一台口罩机,然后,把机器放到具备许可证的口罩厂,然后双方约定,生产出的口罩对外以口罩厂的名义出售,利润由双方五五分成。

“我当时测算,一台口罩机一分钟能生产130只,一天下来,就能生产17万只。即便按照每只口罩1块钱利润计算,一天的利润就是18万元。”就这样,一番粗线条的估算后,林鹏心动了,他筹集了几百万元资金,开始向上游厂家订购口罩机。

可是,他千算万算,却还是少算了最关键的两点。“一个是,我当时以为,今天订货,明天口罩机就能发货,结果,我整整等了50多天,才看到口罩机。”更让林鹏没想到的,是伴随着国内的疫情受到控制,以及口罩产能的恢复,口罩价格竟然一落千丈,从此前的3元涨到7元后,价格一路下跌至四五毛,最后又直线下降到每只9分钱——甚至比疫情之前的价格还要低。

林鹏欲哭无泪,只有眼睁睁看着这些当初高价购买的口罩机放在长垣市一家工厂的口罩车间,落灰、生锈。

不过,当时的他,依然心存侥幸,甚至“罪恶”地“期待”下一次疫情来临时,口罩继续上涨。

今年8月,南京、郑州突然爆发的疫情,又仿佛给林鹏打了一针“强心剂”,他赶紧联系口罩厂,得到的答复却是,如果这些口罩机想恢复运转,需要支付6万多元的设备检修费,而此时,即便是购买新的口罩机,每台的价格也不过两三万元。

更悲催的是,口罩厂还向他下达了最后通牒:为了迎接质检部门的验收,这些不属于他们厂的口罩机,需要被尽快清理,这意味着,林鹏甚至连把口罩机寄放在口罩厂的资格也没有了。

没地方存放,又不值钱,林鹏只好把这些当初高价购买的机器低价处理。

一买一售之间,林鹏的几百万财富,灰飞烟灭。

如今的他,不得不再次重拾老本行,当第一财经记者再次联系他时,他已经在去外地的火车上,准备去洽谈一个防腐工程的部分施工。

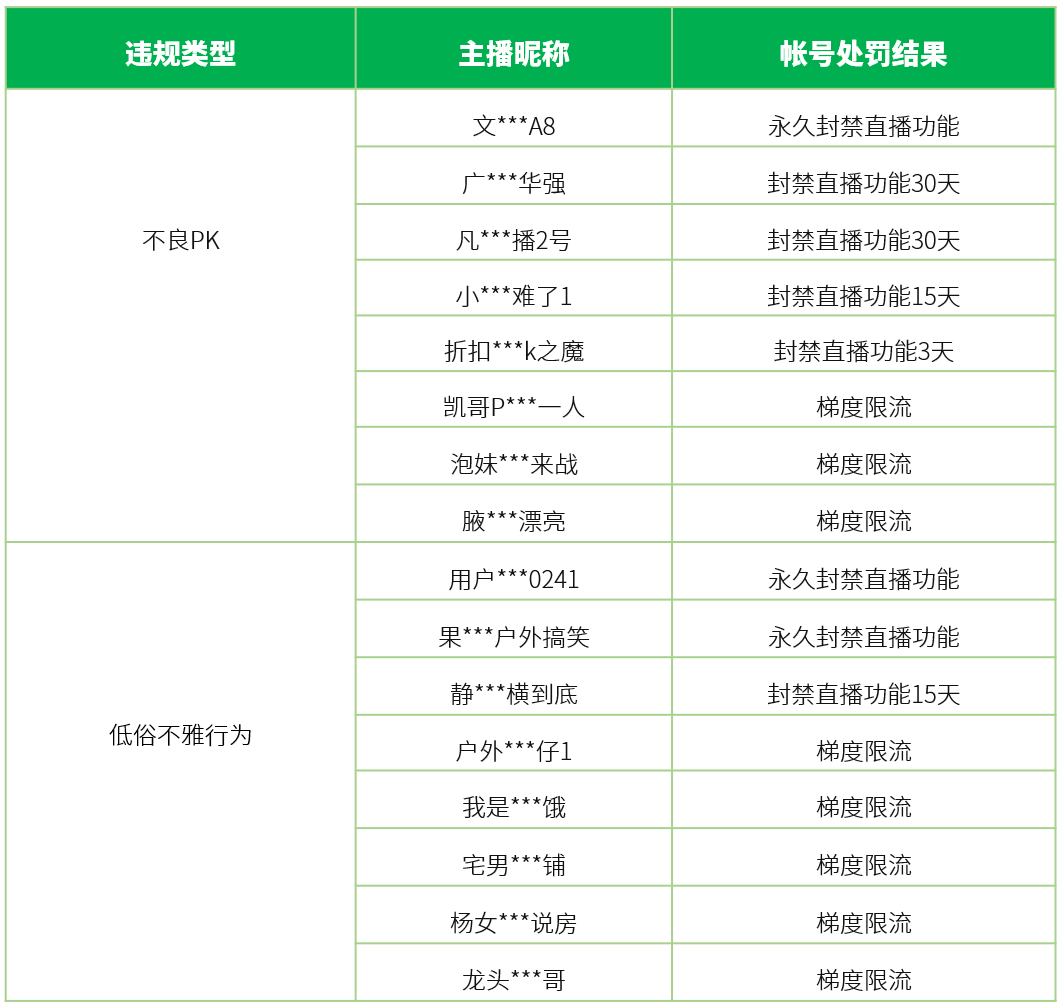

“有些买N95口罩机的,赔得更多。还有一些,想做口罩出口,结果,因为资质不全,货都到国外了,又被退回来了,也吃了大亏。”作为长垣市医疗器材同业公会会长,李明忠见证了长垣口罩产业的沉浮,也亲眼看着身边不少朋友因口罩而暴富,又因口罩机而一夜赤贫。

当地甚至衍生出一种新的生意:回收口罩机。第一财经记者与其中一位收购者取得了联系,他在电话中告诉记者,仅他一个人,就已经回收了几百台口罩机了,价格嘛,“一般都是几千元左右。”至于用途,则是“把口罩机拆解后,看看里面还有哪些配件能用,不能用的,就当废铁处理了。”

这位收购者说,除了口罩机,他还回收熔喷布、无纺布、N95废料以及口罩打片机,显然,当年曾经火热的口罩炒作热潮,给他这样的“拾荒者”留下了“食利”的空间。而整个长垣的口罩产业,也在这种浮沉中,发生一些微妙的变化。

以飘安集团为例,这家建于1989年的卫材加工厂,曾是长垣市卫材行业规模最大的企业之一,之后,却因为资金链断裂、管理落后等问题,几乎到了濒临破产的边缘。为此,长垣市人民法院还专门指定了破产管理人,裁定批准了“重整计划”,向债权人进行清偿,但重整计划执行的监管期尚未结束,突如其来的新冠肺炎疫情就爆发了。

让国人揪心的疫情,却成为飘安集团重生的救命稻草。依靠国家的扶持资金,飘安集团购入了全自动覆膜机、数控裁布机、拉布机、熔喷布设备以及口罩机等各种设备,伴随着防护服2万套、口罩150万只的每日生产能力的恢复,飘安集团一方面恢复了产能,支援了抗疫,另一方面,也极大地促进了重整计划的后续执行能力。其中,自2020年1月18日至3月5日,飘安集团仅用48天,就生产出了31.5万套防护服、2650万只口罩,既为疫情防控做出了贡献,也让企业恢复了正常运转。

作为长垣市医疗卫材行业多年起伏的见证者,李明忠说,诸如飘安集团这样“起死回生”的案例,在长垣市并非孤例,一些原本垂死挣扎的中小型企业,同样在随后的疫情中,依靠口罩生产翻了身。

而一些之前并没有介入口罩生产的企业,也依靠口罩度过了难关。

驼人集团是当地一家医疗器械生产企业,主要向医院供应麻醉、疼痛、护理等手术用品、起初并不生产口罩,但伴随着疫情到来,医院手术量下降,驼人集团的业务也受到了影响。但随后,该公司承接的首批河南省新冠肺炎疫情防控应急攻关项目“针对疫情急需防护产品的快速无残留灭菌方法”和“新型全方位功能型头面部防护装置的研究”,又帮助公司上线拓展了口罩等医用防护用品生产线,而该公司依靠自身科技力量,很快研发出了“灭活口罩”、季铵盐立体口罩等抑菌率≥99%的新型口罩,很快帮助公司打开了新局面,其他生产线的工人,也顺势被抽调到了口罩生产线。

甚至,连当地工人的“胃口”,也因此被撑大了。当地一家口罩厂负责人陈连生告诉第一财经记者,在去年的新冠疫情之前,当地一线工人的平均待遇,日薪约为100元左右,但疫情期间,口罩生产线因为工人紧缺,日薪一下子涨到了1000元,甚至他所在的口罩厂为了激励工人,还将一些口罩机“承包”给了工人,生产越多,赚钱越多,一些工人因此赚了一二十万元。

不过,伴随着之后的口罩价格下跌,陈连生发现,如果不下调工资,他的这个口罩厂每天都得亏损,可是,当他把工资下调之后,一些工人却嫌弃工资低,干脆不来上班了。

更令他痛苦的是,大跌之后的口罩,由于生产量激增,市场竞争加剧,售价甚至比疫情之前还要低,即便他已经将工资下调到日薪一两百元,却依然挡不住公司每天持续的亏损。

“没想到去年靠口罩赚的钱,今年还得因为口罩一点一点吐出来。”陈连生说,如果这种亏损一直持续下去,他就得考虑停产了。

但更多企业,却不敢轻易裁员、停产。

“(工厂)停起来容易,但厂一停,工人就流失掉了,等你以后再有订单想恢复生产,那走掉的工人可能就再也回不来了。”李明忠说,这种局面在一些以口罩为主业的工厂体现的更加明显。“(疫情)来的时候,他们是最早的受益者,但现在疫情平稳了,他们受的影响也比较大。”

上文提到的飘安集团,同样因为库存的口罩、防护服太多,最终不得不先后将一些口罩生产线、防护服生产线停掉,以尽快消化库存。

“萝卜快了不洗泥”,伴随着疫情的平稳,今年3月初至5月底,河南省药监局也加大了对医用防护产品生产、质量的监管督查,曾经“起死回生”的飘安集团,最终因风险隐患被责令全厂停产整改。

不过,李明忠说,市场传出的也不都是坏消息,譬如现在很多的长垣卫材企业,经过这一番大起大落之后,意识到了各种资格认证、检验检测证件的重要性,之前,很多卫材企业对这些证件,只要不太关键的、不太侵权,因为嫌麻烦,是能不办,就不办,但现在,企业都很重视。“万一以后能用上嘞,有,总比没有心里有着落。”

陈连生也说,经过这番疫情,对长垣的卫材企业其实是个不小的洗牌,那些没有技术积累、没有成熟销售渠道的,或者半途改行、转型生产口罩的企业,虽然可能在去年赚一些钱,但却很容易在如今的市场低谷期被淘汰,“能活下来,还是得靠品牌、质量、创新、销售、产业链,这些都是关键要素。”

(文中林鹏、陈连生为化名)