来源:果壳

一切的争论,源于一位身体健康的白人女作家,为陌生人捐出了一个肾。

2015年,35多岁的道恩·多兰(Dawn Dorland)决定捐出一颗肾,但是她选择的捐肾方式比较特殊,是先把肾割掉冻起来,再寻找受体的不定向捐肾。

多兰出生于一个吃救济金的贫穷白人家庭,童年充斥着创伤和虐待,她和家人的关系比较疏离,成年后的日子里也没能和原生家庭建立起良好的亲密关系,在看到捐肾的有关信息后,她的希望之光被点燃了。

道恩·多兰 | 《纽约时报》

道恩·多兰 | 《纽约时报》在后来发布的公开信里,多兰写道:“对很多人来说,亲人和好友如果有需要,他们会捐出自己的肾,但对我来说,陌生人的痛苦也是真实的,能帮到陌生人对我来说同样有意义……在八个月的捐赠准备过程中,我都想象着获赠者康复的样子坚持了下来。”

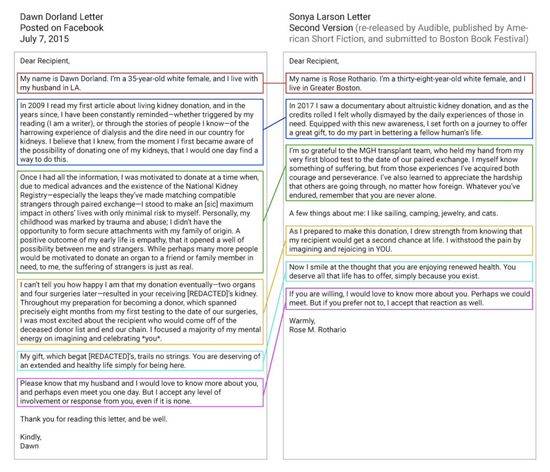

从准备捐肾开始,多兰创建了一个私人Facebook群,里面有她的亲朋好友,也有她的同行作家,其中就包括故事的女二号,索尼娅·拉尔森(Sonya Larson)。

一旦捐赠流程有进展,多兰就会在群里更新,但拉尔森从来没有在群里点赞回复过,直到捐肾结束后,拉尔森突然发表了一篇和捐肾有关的小说。

索尼娅·拉尔森 | 《纽约时报》

索尼娅·拉尔森 | 《纽约时报》拉尔森和多兰的成长环境完全不同。她出身中产家庭,母亲是华裔,父亲是白人,相比多兰可以算是条件优渥。但在她的小说里,白人女主角成了靠捐肾来博关注的“圣母白莲花”有钱人,而接受捐赠的角色是家境贫寒的华裔,在贫困和捐赠人的傲慢自大中挣扎。在这篇小说里,拉尔森甚至直接化用了上文提到的多兰写的公开信。

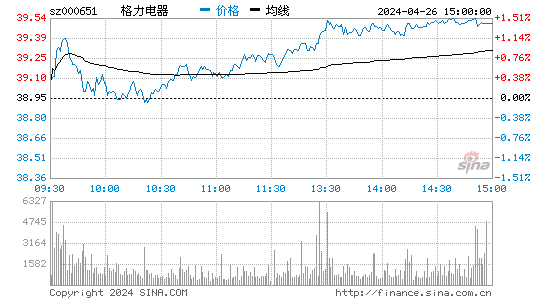

左:多兰的信,右:拉尔森小说中的信,两封信结构对应,重合度极高 | Twitter

左:多兰的信,右:拉尔森小说中的信,两封信结构对应,重合度极高 | Twitter多兰震惊自己的善举不仅遭到嘲讽,自己的信还被抄进小说里,于是提起了抄袭诉讼,而拉尔森则反击,称自己只是从多兰捐肾的事件中获得灵感,多兰的行为是“一个白人赤裸地想要霸占一个有色人种作家的作品”。

一件善举演变为一桩闹剧,但闹剧的根本原因是,捐肾给素不相识的人实在超出了一般人能够理解的范围。无论是多兰明面上的愤怒,还是拉尔森在小说里的讥讽,都和不定向捐肾这件事本身分不开。

回到故事的最初,多兰到底是被什么打动,情愿捐出一个肾?

捐肾,给陌生人

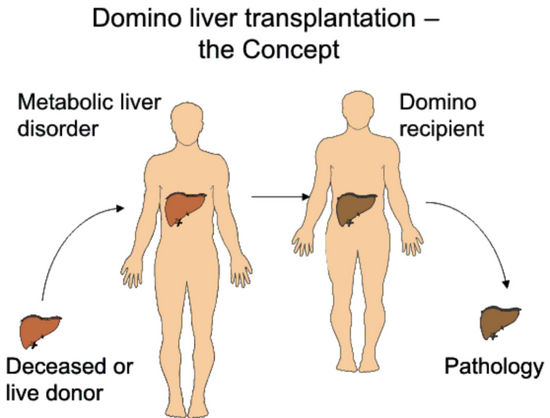

多兰采取的捐肾方式叫“不定向捐赠”,也叫多米诺捐赠。推倒一块多米诺骨牌,将带动一串骨牌倒下,只不过在器官移植的语境下,每一块骨牌都代表着一条被挽救的生命。

一般来说,肾病患者可以由家人捐肾来获得新生,但由于血型不相符或者抗体不相容,家人移植有时无法实施,这种情况下,患者只能排队等待陌生人捐赠的肾脏,这个过程十分漫长。

美国国家肾脏基金会(National Kidney Foundation)表示,目前有超过10万人在等待肾脏的名单上,而每年只有2万人能接受移植。名单上的患者平均要等到3-5年才能成为幸运儿接受移植,许多人甚至在等待中死去。通常来自活体捐赠者的肾脏比死后捐赠的肾脏维系的时间更长,但在所有移植中,只有三分之一的肾脏来自活体捐赠者。

获得匹配的肾脏,最好是来自活体的,而且速度要快,这怎么做到?

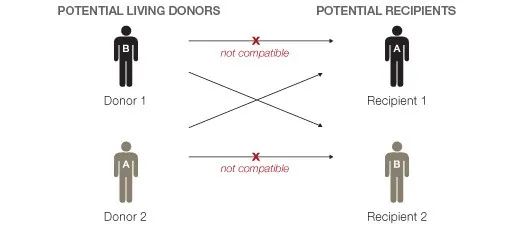

有时,医疗中心会在两对无法配型成功的捐赠者和受体间进行交换配对,但是找到刚好能交换的配型的两组人难度极大,成功案例不多。

交换配对示意图,两对无法匹配的供体和受体间交换移植,但这种巧合发生的机会并不多 | Stanford Health Care

交换配对示意图,两对无法匹配的供体和受体间交换移植,但这种巧合发生的机会并不多 | Stanford Health Care但引入一个不定向捐赠者之后,问题常常就迎刃而解。

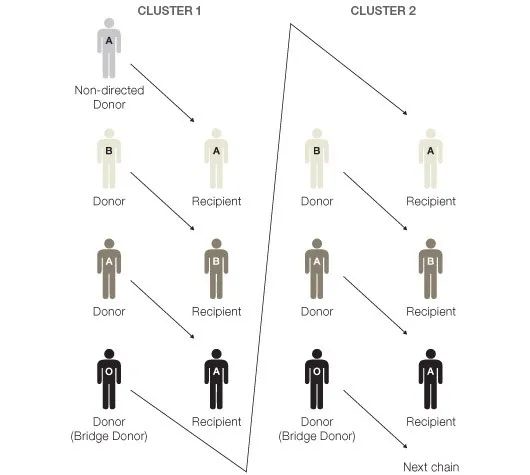

一个不定向捐赠者,可以盘活一整条捐赠链 | Stanford Health Care

一个不定向捐赠者,可以盘活一整条捐赠链 | Stanford Health Care捐肾链条的起点是一名捐赠者,也就是故事中的多兰。她会先将肾脏捐给移植机构,再由移植机构提供给相匹配的患者。之后,这名患者的家人再捐出一个肾,提供给下一个患者。理论上来说,患者接受了他人的捐赠,然后家属再捐出一个肾,这个链条就可以无限延伸下去。但风险在于,一旦中途有捐赠者因为个人或者医学原因退出,整个链条也就中断了。

挽救生命的肾链

《纽约时报》曾报道了一起由30个肾脏组成的一条长长的肾链。

里克·鲁扎门蒂(Rick Ruzzamenti)是这个链条的第一个人,在2011年,他决定将自己的左肾无偿捐赠给陌生人,尽管在此之前他连献血都没献过。他的肾脏被移植到一名66岁男子的身体里。做完移植手术后,这名男子的侄女将自己的肾捐给了下一个肾病患者。

在这个过程中,孩子给父母捐肾,丈夫给妻子捐肾,姐妹给兄弟捐肾,形成了一条多米诺链条,而且链条上的每一个人,获得的都是高质量的活体肾源。

这条肾链挽救了30个生命,连接起了60个人。左上角是里克·鲁扎门蒂,右下角是小唐纳德·特里 " NBC News

这个链条的最后一名患者是小唐纳德·特里(Donald C.Terry Jr。),自从40多岁被确诊肾病以来,他已经忍受了近一年的透析,而家人中没有人愿意捐给他肾脏。即便从死者那里获得肾脏,他都需要等候5年。不过幸好有肾链,他从一位陌生人那里获得了匹配的肾。但随着特里接受最后一个肾,这个链条也就此终止了。

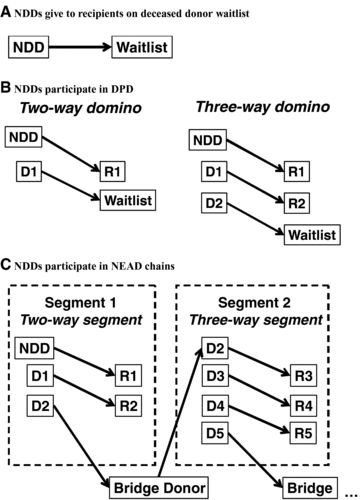

2005年,为了增加可以得到活体捐赠肾脏的人数,约翰·霍普金斯大学首次尝试了三重多米诺链条。

如果在单一肾链中,最后一个捐献者找不到配型,三重链条就会启动,在其他肾链中寻找合适的受赠人,反正欠肾还肾 |The Roles of Dominos and Nonsimultaneous Chains in Kidney Paired Donation

如果在单一肾链中,最后一个捐献者找不到配型,三重链条就会启动,在其他肾链中寻找合适的受赠人,反正欠肾还肾 |The Roles of Dominos and Nonsimultaneous Chains in Kidney Paired Donation然而让今天的捐肾链条快速运转起来的,不是某家医疗机构,而是企业家加雷特·希尔(Garet Hil)。

2007年,希尔10岁的女儿被诊断出肾衰竭,原本希尔以为和女儿血型相同,可以给她换肾,结果在手术前两天,医生发现他女儿体内产生了极有可能导致排异反应的抗体,便取消了手术。

希尔和妻子找遍了家族中的人,最后幸运地发现一名侄子通过了匹配测试并愿意捐赠。移植成功后,希尔夫妇对配对肾脏的捐赠登记制度十分失望,认为它没有发挥出足够的效力,便决定自己成立国家肾脏登记处(National Kidney Registry),希望能在半年之内帮助患者获得匹配的肾脏。

在希尔女儿生病的同一年,美国国会修改了《国家器官移植法》,表示肾脏配对交易并不违反禁止出售器官的联邦法律。这也为希尔成立的肾脏登记处打破了许多阻力。

一个爸爸的战斗,希尔还挺燃 | Quality Insights Renal Network 5

一个爸爸的战斗,希尔还挺燃 | Quality Insights Renal Network 5熟悉计算机和金融领域的希尔很快利用算法来尽可能地配对肾脏。长捐赠链条比短链能挽救更多人的生命,但同时也可能有更高的中断风险,每当捐赠者因为个人原因退出时,剩下的多米诺骨牌就只能僵在原地,链条上的患者也都处于紧张状态,害怕上游的捐赠者退出。但还是有很多捐赠者,即便看到自己的家人已经获得肾脏,也能坚定地把自己的肾脏捐给下一个陌生人,他们的善意是延伸链条的关键。

上面所说的30个肾脏组成的捐肾链条,便是在希尔的安排下进行的。目前为止,载入吉尼斯纪录的最长肾链是35个,这一纪录也是由希尔的国家肾脏登记处在2015年创造。

不过,也不是每个愿意捐肾的好心人都会被接受,无偿和不定向的捐赠可能给捐赠者带来很大的心理压力。医疗机构需要进行好几轮的心理筛查和医学检查,来评估捐赠者的心理和身体状况,确保捐献者没有受到误导、压迫或是潜在的器官交易受害者,并保证医疗团队把所有可能的风险都告诉了捐献者。

陈颀曾在匹兹堡大学医学院的器官移植中心帮助评估捐献者的社会心理状况。工作中,陈颀重点关注两类人群:一是社会阶级比较低、有心理健康问题(尤其自杀自残倾向)、有家族病史将来可能有器官切除风险的人;二是“利他主义者”。

这两类人更容易有并发症或者预后不好的状况,前者受限于身体健康状况和所能获得的医疗资源,而“利他主义者”需要深挖利他的心理来源——如果是扮演利他主义者的潜在器官交易受害者或有程度较重的寻求关注行为或者是受宗教幻觉影响,通常会不建议进行捐献。

把建立信赖关系和治愈童年创伤的期望投射在捐肾这件事上是非常危险的,如果没有得到足够正面的反馈,很可能造成捐赠人心理失衡。不过可惜的是,在实际的器官捐献过程中,高素质的评估人员普及率并不高。

在多兰的例子里,她认为捐肾并不是因为她需要去治愈什么,相反,她认为是自己已经痊愈了,捐肾是她痊愈的一种证明。

肝脏的多米诺

其实,早在多米诺肾移植之前,第一个实践连环移植的器官是肝。

和肾不同,在众多需要配型的器官移植中,肝移植十分特殊。肝脏被称为“免疫特惠器官”,它的配型要求很低,只要血型相同即可移植。肝脏还具有再生能力,甚至可以进行半肝移植,肝脏也因此成为了捐献门槛比较低的器官。即便如此,肝移植的等待时间也还是很长,数据显示,美国目前肝移植的等待平均时长为 1.5 年,大约 15% 的患者会在等待肝移植期间死亡。

为了扩大供体库,多米诺移植发挥了作用。

在等待肝移植的患者中,相当一部分是家族性淀粉样多发性神经病患者。这是一种常染色体显性遗传疾病,一般在30岁左右时开始发作,迄今为止,肝移植是唯一成功的治疗方法。

但是患者的肝脏,在非患者体内还能正常工作至少十年,于是医生们开始采取连环移植。在患有家族性淀粉样多发性神经病的病人A接受新肝脏的同时,病人A的肝脏被移植入病人B的体内。B被限制为60岁以上的患者,从接受肝脏移植开始,以将他们在剩余寿命内发生神经病变的可能性降至最低。

在肝脏多米诺里,赌的是自然死亡比肝恶化先到来,赌赢了就可以多救一条命 | fapwtr.org

在肝脏多米诺里,赌的是自然死亡比肝恶化先到来,赌赢了就可以多救一条命 | fapwtr.org故事的结局

如今距离捐肾已经过去六年了,但风波还在继续。

这些年里,多兰对拉尔森的诉讼不断升级,从抄袭到侵犯版权再到对自己造成情绪困扰。诉讼过程中,多兰只剩下一个肾的身体承受了很大负担,多兰在诉讼中称自己经历了失眠、焦虑、抑郁、惊恐发作、体重减轻以及“几起自残事件”,甚至曾多次打自己耳光。而官司缠身的拉尔森事业也受到了重创,不得不抽出精力来应付全身心扑在这件事上的多兰。

这两人的争执从道德层面、法律对抄袭的界定层面、艺术伦理层面都可以有不同的理解,但唯有一点是不可否认的:多兰的肾如今已经在一位犹太男性受赠者体内工作,受赠者恢复良好,几年前,他的妻子按照肾链的约定捐出了自己的一颗肾。

多兰的善举,至少救活了两个人。