▲工作中的于敏。

▲工作中的于敏。 ▲参加“百日会战”的部分同志合影。

▲参加“百日会战”的部分同志合影。■叶筱霞

今年6月17日,是我国第一颗氢弹爆炸成功55周年纪念日。

“百日会战”是氢弹发展史上一段光辉历程。1965年国庆节前夕,九所(今中国工程物理研究院)理论部(今北京应用物理与计算数学研究所)十三室50多人奔赴上海华东计算技术研究所(简称华东计算所),利用那里的计算机进行加强型原子弹优化设计工作。其间,他们在于敏带领下,群策群力、攻克难关,终于找到了突破氢弹技术的途径,形成了从原理、材料到构型的完整物理方案,前后奋战100多天。

彼时,出差在华东计算所的九所人有一个掩护地址——华东计算所五班。只要来信上写着“五班”的,就是九所人的信件。时光流转半个多世纪后,“五班”人不少已经谢世,当年最年轻的参与者也已是80多岁的老人……

“我们是1965年9月27日去上海出差的。”现已84岁高龄的汤敏君还清晰地记得这一日子。

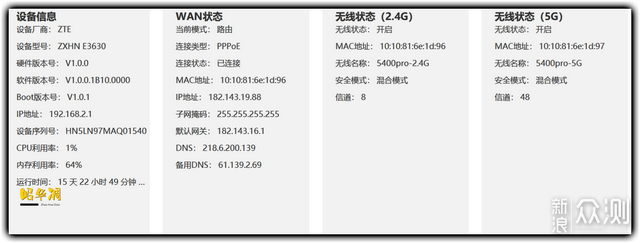

那次出差上海的目的跟往常一样,是利用华东计算所的机时开展工作。当时中国运算速度最快(运算速度为每秒5万次)的计算机有两台,一是中科院计算技术研究所的119,另一台是华东计算所的J501。正值氢弹多路探索期间,119被安排得满满当当。J501平日也不得空闲,它的机时被全国多家单位“分抢”。理论部十三室选择在国庆前出差,是利用一个空档——国庆期间其他单位放假,有集中的“机时”可供九所使用。

“我们是坐软卧去上海的。我们包厢一共4个人,老于也在其中。”汤敏君所说的“老于”就是于敏,时任理论部副主任。其实那时“老于”并不老,才39岁。理论部同事间关系和谐,上下打成一片,大家喜欢称年纪稍长的部主任为老邓(邓稼先)、老于(于敏)、老黄(黄祖洽)。

说到包厢,汤敏君解释,“我们是没资格坐包厢的。当时是为了保密,要确保资料的安全。”“年轻”“穿着朴实”这样的外表和“坐包厢”很难关联在一起,乘务员不时用怀疑的眼神看着他们,更何况这群人上火车时一个个肩挑背扛各种行头:洗漱用品、换洗衣物、脸盆、被褥床单……

就这样,他们带着鼓鼓的行囊来到了华东计算所,开始他们的重要任务——加强型原子弹的优化设计。

在华东计算所,他们住的宿舍是由大教室改造的,上下铺的铁床紧挨着,跟火车卧铺一样,中间过道狭小,要侧着身才能过人。办公室在同一幢楼里,是一个大房间,四十五人一起办公,两人拼一张办公桌,“一人把双脚伸进桌子底下,另一人就伸不进去了”。

机房日夜忙碌。汤敏君是计算组组长,熟知机器的“脾气”,“机器会‘唱歌’,当旋律优美和谐时,说明运算很顺畅;当沉闷循环时,往往是运算遇到了问题”。根据发出的声音不同,她可以基本判断计算机的运行状况。

机器24小时运转,人也要24小时轮班值守。值班人员要盯牢机器,看纸带上打印出来的结果是否正常。出现问题时需及时修正,否则前功尽弃,浪费宝贵机时。

那时,于敏经常到计算机房,埋头于输出纸带卷中,仔细分析计算结果。

于敏查看纸带的一幕在很多“五班”人脑里形成了一个定格——他查看纸带速度很快,左手拖着纸带,右手娴熟地往上拉,扯过来的纸带瞬间又堆满了另一头。纸带打印用的是激光烧蚀法(可以理解为用激光烧掉部分纸张,显示出相应的数字),带着一股烧焦味。一拉一扯间,焦味在空气中弥漫开来。

“这次上海会战,最难忘的是于敏的系列学术讲座。”“五班”年纪最小的丁先生回忆道,“能突破氢弹原理,跟于先生深厚的理论功底、研究方法和思维方式是分不开的。”

自10月13日起,于敏开始了他在上海持续约两周的系列报告的第一讲。他从炸药起爆开始,将加强弹的全过程分为原子阶段、热核爆震阶段和尾燃阶段,并对其中每一阶段进行分析。

通过这样的学术报告,大家对加强弹的物理过程有了进一步认识。“于先生擅长把问题分解,把整体分成几个部分,把过程分成几个阶段,明确关键技术、突破口,然后尽可能迅速组织技术攻关突破。”丁先生总结说。

在于敏的系列讲座中,氢弹原理的新思路愈发清晰。“五班”人日夜攻关,最终抓住了氢弹的“牛鼻子”。

消息传到北京,邓稼先第一时间赶赴上海听取汇报。“老邓听取我们汇报后露出孩子般的微笑。”被同事们称为“女中干将”的陈辅之在她的回忆文章《难忘的青春岁月》中如是记录,“这段日子我过得又充实、又愉快,留下了一幕幕美好的回忆……”

出差,整整100天。

“我反正是单身汉,在哪里工作都一样。”回想起那段时光,丁先生印象中上海的伙食还不错,加餐时会有“狮子头”。

3个月在外,对于初为人母的汤敏君来说,感受就完全不一样了。出差前儿子刚9个多月,接到任务后她强行给儿子断了奶。在上海期间,再忙碌的工作也无法挤走心中小角落里对儿子的思念。华东计算所内有一个幼儿园,从办公楼卫生间可以看到窗外欢蹦乱跳的小朋友,只要有机会汤敏君都会看上几眼,看看那些可爱的孩子们。

“等到我3个月后回北京,儿子变化可大了,白白胖胖一小子。可他也不认识我了,晚上睡觉时都不让我上床。”汤敏君回忆说。

往事历历在目,但再次打开记忆时,“五班”人都小心翼翼。他们担心时光流逝中记忆出现偏差,不能精准复述,他们更不愿提及自己——核武器事业是千千万万人的事业,自己只是其中一分子。

“我是普通的一个科研人员,只是有幸参加了。”汤敏君反复强调。

“我估算了一下,氢弹研制至少有上万人参与,大家都献出了智慧、青春,甚至有些人献出了生命。”86岁的陈辅之说着说着动了情,“在我说的这些话背后,我都会想起一些人……”

(作者单位:北京应用物理与计算数学研究所)