“中央广电总台中国之声”

周翾是北京儿童医院的一名医生,她还有个特殊的身份——北京“雏菊之家”的发起人。“雏菊之家”建立的四间儿童临终关怀病房,为血液及肿瘤疾病末期的儿童和家庭提供舒缓治疗和临终关怀。

4年来,周翾创建的“雏菊之家”,为幼小生命的倒计时提供一个温暖与爱的港湾,帮助失去孩子的家庭平稳度过哀伤时刻,做到生死两相安。

她在这里诊疗专门不穿白大褂

家长说有安全感

每周三、周五下午,周翾会来到“雏菊之家”,看看小患者,调整舒缓治疗方案。在这里,她不穿白大褂看病,她希望小朋友和家长不要有在医院的感觉。

“雏菊之家”在北京松堂医院有四间病房,目前住着4位患儿,大家都叫这些孩子“宝贝”。周翾正在抚摸的这个“宝贝”,9个月大,刚刚来到“雏菊之家”。

从给患儿开医嘱,到房间温度和光线,再到如何照顾孩子,“雏菊之家”的老师们都会轻声细语慢慢地告诉家长,家长焦虑的心一下子就会“安静下来”。

舒缓治疗面对的对象都是不能治愈的孩子。周翾更愿意用“舒缓治疗”来形容自己做的事情。她觉得“临终关怀”总有些太过直接的伤痛感传达出来,她希望来“雏菊之家”的孩子,感觉上不是在医院,而是在家里。而在治疗上,却能给他们提供基本的医疗手段。

大宝贝贝今年8岁了,从湖北黄石来到了“雏菊之家”。贝贝妈妈心里明白,孩子的病已经没有治愈的可能性了,在医院基本是以治疗为主,来到这里主要想给孩子减轻痛苦。“面对这种事情我们都没有经验,‘雏菊之家’给了我们安全感。”

她贴钱、众筹

只为把“雏菊之家”办起来

2013年,周翾第一次接触到儿童舒缓治疗。当时,她跟随国外一家医院的教授查房时,看到柔和的灯光下,一位母亲怀抱叼着安抚奶嘴的宝宝,从教授和这位母亲的聊天中,她得知这个孩子的生命即将走向尽头。

“他们在生命的最后几个月很痛苦,从那之后我就决定做儿童舒缓医疗。”

对周翾来说,建设“雏菊之家”面临的最大挑战是资金问题。创办之初,她时常自己贴钱,还在朋友圈众筹,可这毕竟不是长久之计。

“最开始完全没有经费,其实到现在也很难筹集一些经费,那也没办法,就是要做。我们完全不收取团队服务费,家长不用考虑在这儿再多花钱的问题。”

后来,“雏菊之家”得到北京一家慈善基金会的支持,建立了儿童舒缓治疗专项基金,北京松堂医院每年也给“雏菊之家”减免了很多费用。在大家的努力下,“雏菊之家”得以支撑到现在。

社工采用“无观点陪伴”

“患儿和家长是我的生命导师”

“雏菊之家”的孩子平均住院时长是2周,最长的108天,最短的不到半个小时。其中,一些孩子辗转各家医院都被拒收,已经到了无处可去的境遇。

“雏菊之家”的医生和社工,在这里面对病痛、面对分离、面对生命的终点。挑起这份重担需要技巧,更需要勇气。

胡嘉玲和孙阳是“雏菊之家”的社工,他们的角色更像是入住家庭的大管家。胡嘉玲侧重监测记录孩子的状况,孙阳则更关注其他家庭成员的需求。

做销售出身的孙阳平时很善言辞,但在“雏菊之家”,他却总是静静地观察着,随时准备在有需要时为入住家庭提供帮助。

“真正面临死亡的是孩子,真正面临亲人离去的是家长,我们不带任何的观点陪着他们,这是无观点陪伴。我经常觉得是这些家长和孩子教给了我们好多东西,不是我帮他了,而是他教了我,他们是生命的导师。”孙阳说。

希望来过的患儿父母

带着思念继续积极生活

周翾和“雏菊之家”的社工希望每一位来过的患儿父母,把痛苦留在“雏菊之家”,离开这里后,带着希望和思念勇敢地继续生活。

三年前,湖南衡阳的彬彬检查出恶性肿瘤,病情十分危重。为了让孩子走得舒服一些,经过多方联系,2020年冬天,夫妻俩带着彬彬来到“雏菊之家”,和孩子度过了他人生最后十天。

来到“雏菊之家”后,彬彬的睡眠越来越安稳,情绪也平和下来。彬彬的妈妈王麒从未想过,临终关怀能让人如此温暖。

王麒把“雏菊之家”的工作人员称作是“娘家人”,每天都有不同的志愿者老师陪她聊天,开导她。

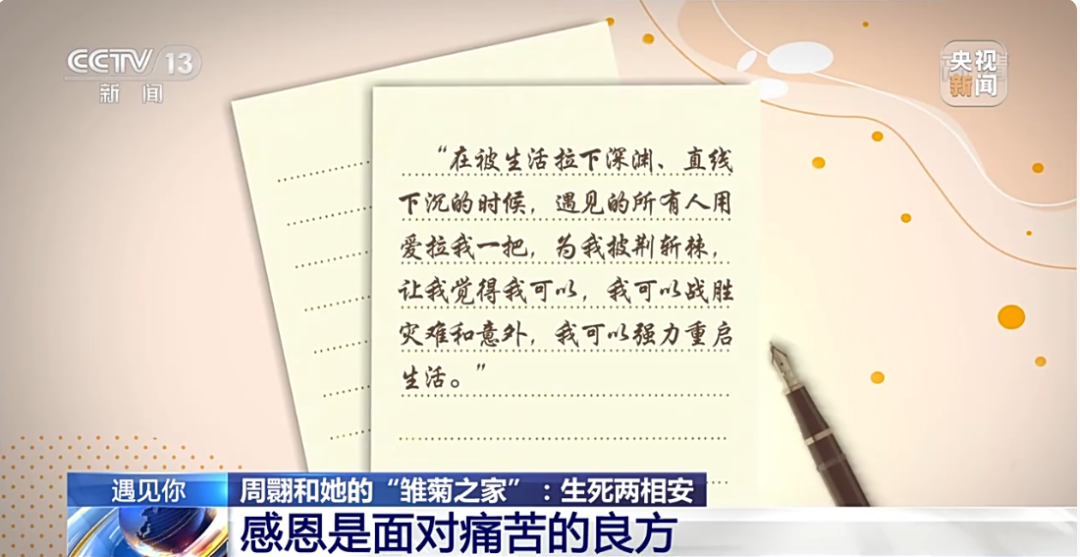

王麒在日记中写道:“在被生活拉下深渊、直线下沉的时候,遇见的所有人用爱拉我一把,为我披荆斩棘。让我觉得我可以,我可以战胜灾难和意外,我可以强力重启生活。”

如今,有了健康的女儿,重新找回生活希望的王麒,也愿意把这份爱传递下去。

“雏菊之家”无法给它的孩子们更多时间,但是舒缓了孩子们的病痛,也给了他们最后的体面和尊严。同时对于他们的亲人,还有很长的人生路,他们还要继续前行。因为有“雏菊之家”的这样支持,他们的人生得以重新翻开新的一页,勇敢地走下去。

点击观看完整视频↓