图片来源:Pixabay

图片来源:Pixabay这项研究虽听起来新奇,但其背后的概念已由来已久,最早甚至可追溯至18世纪末。然而学界仍在为针对新冠病毒的挑战研究争论不休:这种研究是否必要?它究竟能为我们带来什么独特洞见?

撰文 | 罗丁豪

在英国,将近90名健康的成年人即将踏上一段“征程”。与一般征程不同的是,他们的“征程”会发生在伦敦的皇家自由医院(Royal Free Hospital),要面对的敌人是新型冠状病毒(SARS-CoV-2,下文简称“新冠病毒”),每人还会获得大约4 500英镑(折合人民币40 416元)的回报。这段“征程”的流程非常直接:这90名“勇士”将直面新冠病毒的挑战,以自身健康为赌注,为科学家们提供一条“研究捷径”。

此时此刻,全球范围内的新冠病毒感染人数仍在持续上升,总感染人数至今已超过了1亿人,其中美国的感染人数超过了2 780万人。另一边,疫苗接种不甘落后,截至本月18日,全球已有超过1.8亿人接种了至少一剂新冠疫苗。

与此同时,由于新冠病毒的自身特性和庞大的感染基数,许多变异毒株也在迅速浮现。光是去年12月,世界就见证了2个具有重大影响的变异毒株(分别是发现于英国的B.1.1.7毒株与发现于南非的B.1.351毒株),最近2个月的冬季疫情中更是浮现了许多新的、有潜在影响的毒株。这些都意味着,科学家开发的疫苗需要迅速更新换代,而这则需要更多的临床试验。

英国政府已于本月17日批准了全球首个新冠挑战试验。在第一阶段中,将有最多90名志愿者在P3病毒实验室中进行病毒暴露,以确定能感染人类的最小病毒剂量。这一阶段的目的是为此后的疫苗和药物挑战研究提供基础。一旦知道了最小感染剂量,科学家就可以开展进一步的试验,确认潜在疫苗和药物的有效性。

但是对于这项研究,许多民众和学者仍抱有怀疑态度。要进一步讨论这项在争议中开展的人体试验,就不得不了解其背后的历史故事和伦理靠量。

感染人类

即将在英国开展的这项“挑战研究”(Challenge Study)虽然听起来新奇,甚至让人有些发悸,但其背后的概念早已存在,且多次为人类社会作出了巨大贡献。

与“挑战研究”类似的研究统称为“人体控制感染”(controlled human infection,简称CHI)试验,意在让健康、低风险的人类被试者在严格控制的实验环境下进行病毒暴露。配合上候选疫苗或药物,CHI试验能在短时间内提供大量有关疾病本身和治疗方案的信息。

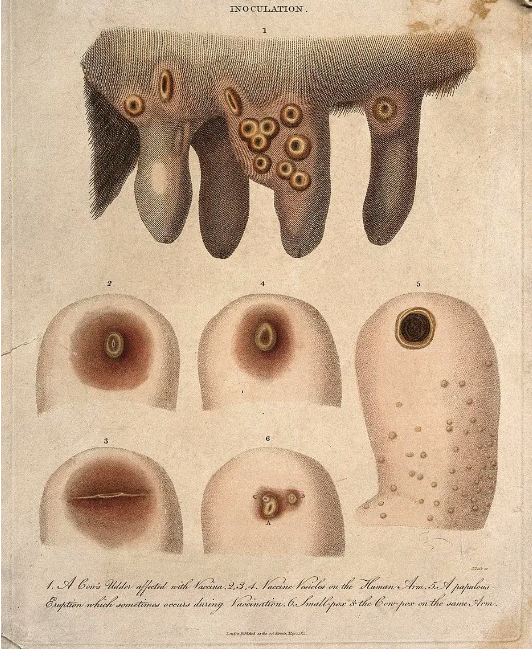

CHI试验的历史可追溯到18世纪末期,天花病毒(variola virus)泛滥成灾的英国。在天花疫情早期,人们最常用的防治方法是“人痘接种术”:将天花患者身上的脓包弄破,再用小刀将流出的脓拭入受种者的皮肤下。由于天花病毒通常只能通过肺部途径大肆破坏,在皮肤下接种的病毒实际上并不会造成严重后果,大部分患者在经历轻微症状后就会对天花病毒产生免疫。但一个不可忽视的问题是,因为接种的仍然是真正的天花病毒,所以死亡仍时有出现。

1796年5月14日,"疫苗之父"[注1]爱德华·詹纳(Edward Jenner)在英格兰西南部的小镇伯克利(Berkeley)进行了举世闻名的“牛痘接种试验”。这项实验受到了民间传闻的启发:一个人只要染上过牛痘,就不会再患上天花。詹纳将挤奶工萨拉·尼尔姆斯(Sarah Nelmes)牛痘脓包里的脓水接种到了8岁的詹姆斯·费普斯(James Phipps)的皮肤下。在接下来的几天中,费普斯经历了短暂的低烧。一段时间后,詹纳为费普斯进行了多次天花病毒皮下注射,但费普斯都没有表现出任何病症,詹纳由此断定,费普斯接种的牛痘成功为他提供了天花免疫。为了确认“牛痘天花疫苗”的有效性,詹纳还为其他23名被试接种了同样的"牛痘天花疫苗"。结果显示,接种牛痘确实能提供天花免疫。詹纳称该方法为“预防接种”(vaccination),词源是拉丁文‘vacca’,意为“牛”。

上:长有牛痘脓包的牛乳房。下:牛痘和天花脓包在人类手臂上的示意图。(图片来源:J. Pass/Wellcome Collection)

上:长有牛痘脓包的牛乳房。下:牛痘和天花脓包在人类手臂上的示意图。(图片来源:J. Pass/Wellcome Collection)在詹纳的“牛痘接种试验”后,类似的CHI试验相继出现。例如,在20世纪50和60年代,科学家在美国维罗布克州立学校(Willowbrook State School)进行了臭名昭著的肝炎病毒研究,在未经适当同意的情况下让校内学生接触肝炎病毒。此项研究成功揭示了甲、乙2种不同肝炎病毒的存在[注2],但由于其引起的伦理冲突之大,学界不得不找寻规范化CHI试验的方法。

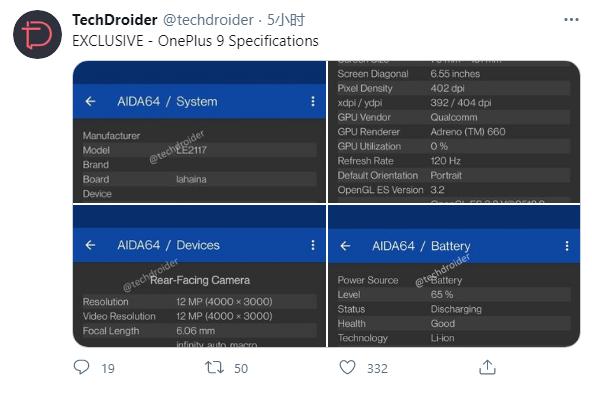

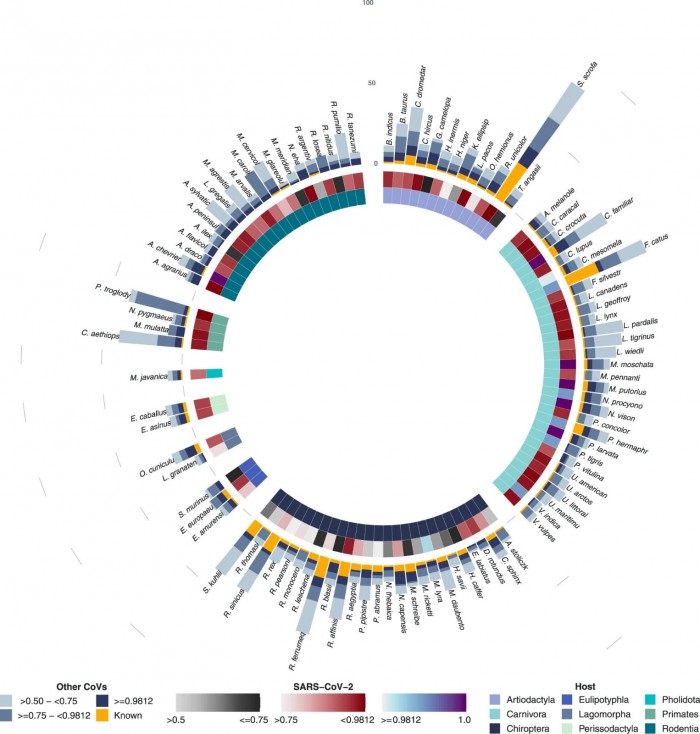

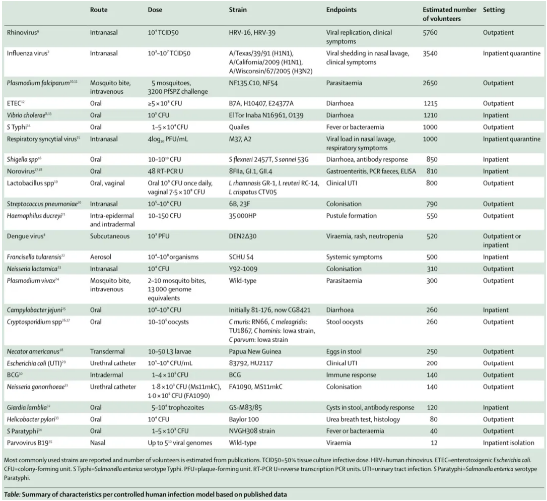

近几十年,随着医学伦理研究的进展,CHI试验逐渐变得更加规范,控制和监督也更加完善。在2018年发表于《柳叶刀·传染病》上的一篇综述中,来自荷兰莱顿大学(Universiteit Leiden)、德国图宾根大学(Universität Tübingen)和英格兰利物浦大学(Liverpool University)的5名科学家总结了过去几十年的CHI试验,并发现近期的CHI试验都经过了严格的科学监督,大部分被试者都给出了明确的试验同意,严重不良反应事件(serious adverse event,简称SAE)数量极低。例如,在从1990年到2014年进行的、共包括了约6 000名被试者的几项流感和疟疾CHI试验中,只出现了4例SAE。这不仅说明这些CHI试验提供的治疗或疫苗接种方案本身有效,也说明了这些研究招纳的被试都经过了严格筛选,剔除了可能在试验中受到伤害的申请者。一些病原体只感染人类,建立动物模型因而不仅费时费力,还意义不大。在一些CHI试验中,借助志愿被试者的帮助,科学家们成功建立了人类病原体(如人类鼻病毒)的人体模型,为这些病原体的治疗和预防提供了关键信息。

近几十年对十多种病毒的CHI试验。(图片来源:Roestenberg et al., Lancet Infect. Dis.)

近几十年对十多种病毒的CHI试验。(图片来源:Roestenberg et al., Lancet Infect. Dis.)所有这些证据都表明,CHI试验不仅受到了越来越严格的监管,还能提供动物模型无法提供的独特见解。

挑战新冠

但是,即使在这样的乐观氛围下,要进行新冠病毒CHI试验也还是非常困难。首先,与流感病毒和鼻病毒不同,新冠病毒在人类中的传播仅1年多,我们对其造成的生理影响尚未有清晰的了解,不知道病毒能不能引起长期的、在康复后仍持续的后遗症。其次,近期开始的大范围疫苗接种已初显成效,以色列、英国、美国和欧洲多国的新增确诊人数出现了下降的趋势,一些学者指出,在此时进行CHI试验或许不再能提供重要见解。

但是,正方观点认为许多证据表明,新冠病毒在年轻、健康的成年人体内造成的影响并不大,许多人在经历了轻微症状后都迅速好转。而且与早期的CHI试验不同,新冠挑战试验会为志愿被试者提供试验的详细描述,并只在被试者表示同意后才将其纳入。除此之外,近期出现的新冠病毒变异株推动了新的、能预防变异株感染的疫苗需求,而一些学者认为,CHI试验能取代常规的III期临床试验[注3],迅速确认这些新疫苗的有效性。美国罗格斯大学(Rutgers University)种群生物伦理学中心的主任尼尔·埃雅尔(Nir Eyal)表示,新冠挑战试验只需要几百名志愿者,因此相比于动辄上万人的III期临床试验要快得多。这也就意味着,挑战试验可以迅速验证疫苗和治疗的有效性,或能大幅度降低变异株的影响。

即便如此,还是有许多学者对新冠挑战试验抱有怀疑态度。美国过敏与传染病研究所的免疫学家马修·麦莫里(Matthew Memoli)认为,只有在对新冠病毒的了解十分充分的情况下,才能正确评估挑战试验的风险;目前的信息还不足以支持开展挑战试验的计划。还有一些学者指出,如果贸然开展挑战试验,虽然健康被试者的死亡风险极低,但即使有一例死亡,也会让以后的、针对其他疾病的CHI试验更难获批。一些人因此认为,在开展新冠挑战试验这一点上,审核监督部门还需要再三考虑。

在英国政府批准的全球首个新冠挑战试验中,研究人员将尽力减少被试者的不适。一旦被试者受到感染,研究人员就会为他们提供瑞德西韦(Remdesivir)、“新冠抗体鸡尾酒”(REGN-COV2)等治疗药物,迅速缓解症状,保证被试者的健康。这一阶段的目标是确定感染所需的最小病毒剂量。之后,科学家会开展进一步的试验,确认潜在疫苗和药物的有效性。

![英国政府为挑战研究刊登的广告(图片来源:英国商业、能源及工业策略部[https://twitter.com/beisgovuk/status/1361986297460649985?s=20])](https://n.sinaimg.cn/spider2021220/50/w544h306/20210220/766c-kkciesr7833462.png) 英国政府为挑战研究刊登的广告(图片来源:英国商业、能源及工业策略部[https://twitter.com/beisgovuk/status/1361986297460649985?s=20])

英国政府为挑战研究刊登的广告(图片来源:英国商业、能源及工业策略部[https://twitter.com/beisgovuk/status/1361986297460649985?s=20])需要注意的是,这只是一项初步研究,使用的毒株是去年夏天在欧洲流行的新冠病毒,而非最近的变异株。但这项初步研究的成功会为针对变异毒株的新冠挑战试验打下坚实的基础。正如初步研究的组长克里斯托弗·丘(Christopher Chiu)所说,研究人员们也“正在考虑接下来要用哪一个新冠变异毒株进行试验”。但不论如何,单单这一项初步研究,就能为我们提供“造成感染的最低病毒剂量是多少?”“人体的免疫系统在感染初期的表现具体是怎样的?”和“有症状患者和无症状患者之间究竟有什么区别?”等问题的答案。

注释:

[注1] 实际上,爱德华·詹纳的“疫苗之父”称呼历来饱受争议。约翰·福斯特(John Fewster)在1768年就意识到了牛痘感染能使人对天花病毒产生免疫,而在接下来的十多年间,陆续有来自英国和欧洲大陆的研究者研究了使用牛痘作为天花疫苗的可能性。这篇文章对此有详细记载。

[注2] 与当时相比,如今学界对肝炎病毒的认识已有巨大进步,并已分类出5种主要的肝炎病毒(即甲、乙、丙、丁和戊肝病毒)。

[注3] 这点具有争议,大部分支持CHI试验的学者都较为保守,支持将CHI试验看作III期试验的补充,而不能用CHI试验完全替代III期试验。