来源;中国科学报

作者|彭耀进

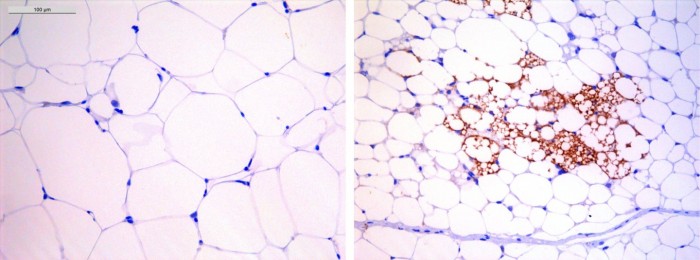

4月15日,《细胞》最新刊文报道,科学家将重编程后的人多能性干细胞(iPS1-EPS)显微注射到食蟹猴囊胚中,使其在体外发育至20天,以研究人干细胞整合到猴胚胎并在其中的发育。

该研究证实人来源的干细胞可以不同程度地嵌合到猴囊胚的内细胞团和滋养外胚层中(极少),而随着猴胚胎发育,嵌合的人干细胞参与了上胚层和下胚层的分化。

该研究有助于评价人多能干细胞的分化潜能,进而推动再生医学的发展。

可以说,嵌合体研究在探索人类生长发育、新药研发,制造更贴近于人类需求的动物疾病或损伤模型,以及提供新的移植器官来源等诸多方面,均具有巨大的应用科学、医学价值。

事实上,近几十年间,科学家们一直在通过各种方式创造嵌合体,并期望有朝一日能够在动物体内制造出人类器官,以此解决移植器官极度短缺问题。

早在1984年,《自然》就有报道,科学家混合山羊和绵羊囊胚期的细胞,创造出所谓的geep——其羊毛既有卷曲的绵羊毛,也有呈金丝状的山羊毛。

经过30多年的发展,嵌合体研究有了新的巨大突破。

2019年12月,我国科研团队成功制造出非人灵长类和猪嵌合体活体生物,为实现大型嵌合体生物体内器官重建的最终目标带来希望。

除此之外,科学家还尝试在非人动物的各发育阶段(无论是胚胎期、胎儿期还是出生后),将人干细胞导入动物体内,进而产生人—动物嵌合体,比如人—猪嵌合胚胎以及上述的人—猴嵌合胚胎等。

然而,科技与社会之间存在着极其复杂且非线性的互动关系。

当前,生命科技发展迅猛、前景广阔,但其两用性特征逐渐凸显,伦理争议日益显现。

就人—动物嵌合体而言,随着研究不断的深入,人们开始产生更多的伦理担忧,其核心问题就是人们如何看待具有人类特征的“动物”。

概言之,当前针对人—动物嵌合体研究的伦理争议主要集中在厌恶情绪、担忧物种界限模糊以及其伦理地位不确定等方面。

一者,部分公众对人—动物嵌合体研究可能会有禁忌甚至恐惧的情绪。

例如,一些人可能会对长有人体器官(如肝、心脏等)的猪或其他动物产生不自觉的厌恶。

然而,当人类真正能够通过特定的猪来制备人类器官并治病救人时,或许这样的反感、厌恶会减弱或消失。

二者,人—动物嵌合体研究可能会模糊物种间的界限。

比如,部分人就认为物种间的界限应当是固定的、天然的和道德上相关的,人—动物嵌合体研究人为跨域了物种间的界限,因而是不道德的。

三者,也是最为关键的伦理争议,即嵌合体伦理地位的不确定。

研究者对嵌合体生物属于哪个物种的问题作进一步思考,却遇到一个更大的伦理困境。

在当前伦理地位“等级论”之下,如果个体的身体结构及功能在某种程度上发生足够的变化,在理论上则可以改变其伦理地位,比如将人多能干细胞整合到动物的生殖系统,进而产生具有人类生殖细胞的嵌合体;将人类神经元融入动物大脑,进而提高动物的认知能力甚至达到人类的水平。

试想,如果动物获得人的明显外形特征,如人脸、人手等,那么我们又将如何对待这些嵌合体生物呢?它们又该享有何种伦理地位?

美国威斯康星大学麦迪逊分校生物伦理学和哲学家罗伯特·斯特里弗就提出一个大胆的假设:“最坏的情形是,人们可以想象一个拥有与你我同等伦理地位的人,但却被用于研究且受到动物般的待遇。”

因此,生殖系统、脑神经等的嵌合体研究极为敏感,通常情况下,科学家会尽力采用技术措施避免上述风险的现实化。

在人—猴嵌合体实验中,研究人员也是这样做的。

同时,也有国家已经通过相关立法政策对此类研究进行严格监管。

除此之外,人—动物嵌合体研究及应用还存在侵犯人性尊严的风险、滑坡谬误、动物福利、动物权利、医疗资源分配,以及疾病从动物传染给人类的潜在风险等一系列争议。

尽管人—动物嵌合体研究是生命科技中极具代表性的伦理争议领域之一,但不可否认的是,此类研究正处于高速发展阶段,其科学、医学意义重大。

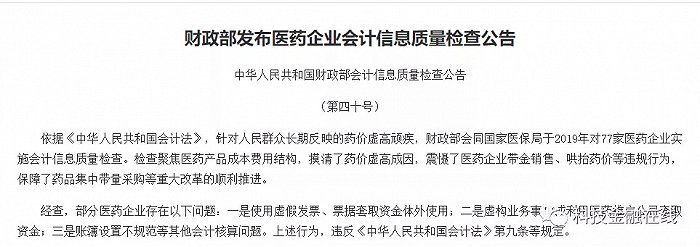

各国国家生命伦理委员会曾就该议题进行过研究和讨论,目前英国、日本等国已出台相对明确的规制政策。

国际总体趋势是,通过充分的伦理论证,在建立严格监管与明确规范制度的前提下,引导人—动物嵌合体研究领域的负责任创新。

我国也亟须加强对该领域伦理治理工作的重视和能力培养,如建立伦理风险识别与评估体系,完善立法监管体系,建立科技领域负责任创新文化,营造良好创新生态,建立以人为本、人与自然和谐共生的价值共识等。

我们相信,人—动物嵌合体研究有朝一日将真正解答科学医学难题,为人类科技发展、公众健康作出应有之贡献。

(作者系中国科学院动物研究所副研究员)

《中国科学报》 (2021-04-16第1版要闻 原标题为《我们该如何对待“它”?》)

![[图]索尼世界摄影大赛揭晓专业组和年度最佳摄影师名单](https://n.sinaimg.cn/spider2021416/289/w700h389/20210416/62fc-knvsnuf6035361.jpg)