原标题:我们当老师的,什么时候坐着讲过课?

原创 群学君 群学书院

职业尊严在今天的中国,俨然成为一种稀缺资源。在这个浮躁的世界里,每一个全情投入自己手艺,不苟且、不应付、不为任何人而把自己的内心安宁当做最大的理由的人,不管你是老师,还是写代码、送快递、做生意、扫大街、盖房子,都值得我们深深的尊敬。

我们当老师的

什么时候坐着讲过课?

文 | 群学君

01

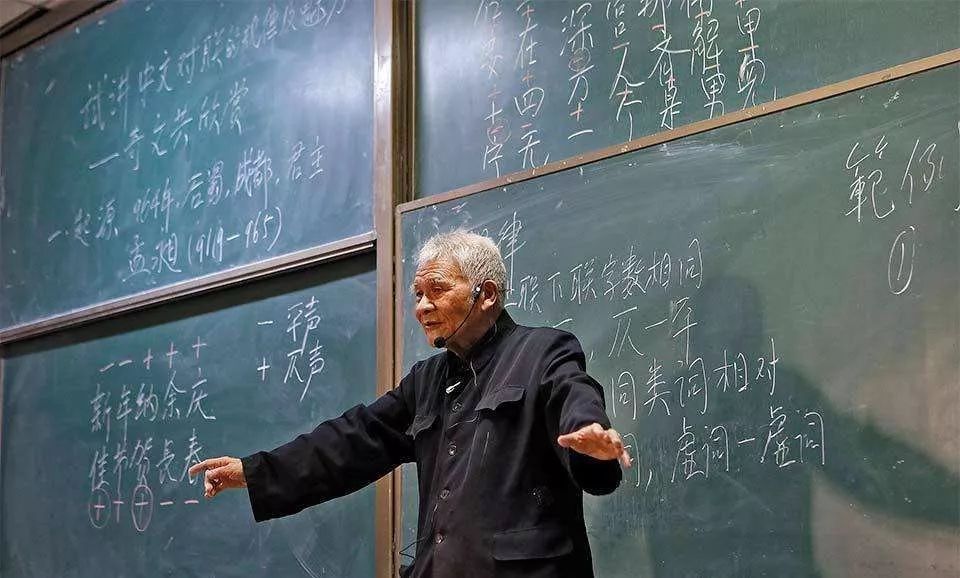

当94岁的潘鼎坤教授站在讲台上时,就像一棵老树,背微驼着,但腰板还是笔直的,透着颤巍巍却利落的劲头,落步稳健,仿佛讲台上有他的根。

退休前,潘鼎坤是西安建筑科技大学理学院的教授,教了一辈子高等数学,在讲台上讲授专业课,一直讲到2011年,那一年,他86岁。好不容易退休,但没几年他又申请重新走上讲台,“过一过自己上课的瘾,重温旧梦。”老人家说着,眉梢眼角都漾起笑意。

再次走上讲台,潘鼎坤选择的主题居然是《试讲中文对联、诗词中的对称美》,老教授说自己为这个选题做了几个月“思想斗争”,“毕竟我是讲数学的,不知道这样跨界好不好”。在潘鼎坤眼中,数学是表达自然规律最简单、最准确的方式,而诗则是感情世界最简洁、最透彻的表达方式。可是,心里一直放不下中国传统文化的潘鼎坤,意识到一件事情的迫切性和重要性:“80年代之后就再也见不到什么好的格律诗了,现在有很多诗也不像诗,对联也不像对联。”这让潘鼎坤有些担忧,“现在内行人写的诗都不太行了。……一些电视、报纸、书籍出现的诗词,一看,平仄都不对……更不要说年轻人了”。

“绝不能让唐诗宋词这样的文化瑰宝,在我们这一代手里丢了!”抱着着这样的想法,2017年5月16日,数学教授潘鼎坤登上讲台,开讲古典诗词之美。教室满满坑满谷。

四块大黑板很快写满,学生要帮他擦,潘鼎坤一挥手:“不用,我自己来。”刷刷几下擦干净,又继续写。一堂课三小时,他没喝一口水,始终站着,像一棵健壮的老树。他说,“我在上面(讲得)津津有味,咋会感觉到累?累那是课没备好。”

讲座最后,潘鼎坤高喊两句:唐诗万岁,宋词万岁。随后鞠躬,走下讲台。全场掌声如雷。

潘鼎坤“红了”。第二年,央视把他请到北京,录制《经典咏流传》节目。主持人撒贝宁问老人是否需要一把椅子,95岁的潘鼎坤铿锵有力地说:

我们当老师的,什么时候坐着讲过课?!

这是规矩,也是尊严。

02

2017年11月10日下午,84岁的浙江大学机械工程学院资深教授蒋克铸,踩着他的30多年前买的凤凰牌自行车,提前半小时赶到玉泉校区的第一教学楼报告厅。下午一点半,蒋克铸教授缓缓走上讲台,为150名浙大各个年级和专业的学生,上了一堂《漫谈设计思维》。

这是蒋克铸的最后一课。

为这一天的课,他足足准备了两周。

原定的上课时间是下午一点半到三点半,但由于蒋克铸想讲的内容太多,整整拖了一小时的堂。老人恨不得把肚子里所有的知识都倾囊相授。原本准备了四个部分的内容,因为讲得太细,做了很多备课内容以外的引申,结果只讲完了第一部分。蒋克铸为此挺不好意思的,临下课,向同学们保证会将余下的内容整理成文档发给大家。

蒋克铸年轻时体育比赛中半月板撕裂,多年来膝盖不便。在讲课现场,大家四次请他坐下讲课,但他总是摆摆手,一直坚持站着讲了三小时。

在蒋克铸看来,“站着上课是教师的基本素养”,“只有站着上课才能示范和演练。老师在写题和板书的时候,学生同时在动脑。所谓‘教授’,‘教’时要‘授’,示范是最关键的,不然与网络授课又有什么区别呢?”

讲到工程实例时,蒋克铸鼓励同学们深入实践才能有真正的体会。他小心翼翼地翻开一张一米多宽已经泛黄的图纸,这是他上世纪七八十年代为建设富春江水工机械厂绘制的图纸。在场的浙江大学研究生新生陈斌说,“那张工程图纸页泛黄,折痕处有些撕裂,当蒋教授打开这张图的时候,我忽然明白了什么是设计精神。那是对设计的尊重,对技术的精益求精,并满怀情怀与热忱。”

这堂课是退休十年后,蒋克铸主动向学校提出了,理由是,“害怕人走了,经验没留下来,这是最大的遗憾。”

这是规矩,也是素养。

03

2000年,从东南大学退休的王步高教授,接受清华大学邀请,在清华开设诗词格律与写作、大学语文等课程。

去清华前,王步高是东南大学著名教授,得过不少国家大奖,他牵头的大学语文是全国同类课程中第一门国家精品课程。可是清华学生似乎并不看重这些标签和“光环”。第一学期,王步高的“大学语文”课程安排课容量120人, 第一次没有选满,还缺1/3,教务处不得不专门发个通知,介绍这门课程,动员补选。

但是王步高上完第一次课,学生就报以极热烈的掌声。两周后,就有学生发起签名,要求教务处把大学语文由2课时改为3课时,他们宁愿只要2学分。从第四周起,王步高的几门课全部扩大为3课时。从第二学期起,我的四门课成了清华园很受欢迎、也很难选上的课程。有的课不但要用第一志愿去选,有时命中率也仅1/7。在清华,有这样的说法,选王步高的课,比在北京买车摇号还难。

都知道王步高的课精彩,少有人知道这精彩是由“敬畏”和“专注”铸就的。

王步高教授有过自述:

我知道,我站的这个讲台以前是王国维、梁启超、陈寅恪、赵元任等大师站的地方。就大学语文而言,据资料记载,曾在清华教过大一国文的教师有:1929—1930年为杨树达、张煦、刘文典、朱自清;1932 年为闻一多;1934—1935年为俞平伯、浦江清、许维;1936—1937 年为余冠英、李嘉言;1940年为沈从文、吴晓铃、何善周;1944年为王瑶;1946年为范宁、叶金根、朱德熙、王宾阳;1947年为郭良夫;1949年为吴祖缃。这些人哪一位不比我学术造诣高呢?这些大师才与清华在全国的地位相配。我能继承他们的衣钵吗?我与上述名师学术水平有较大差距,但对教学的敬业精神应该是相同的。“敬畏”心态势在必然。

2011年10月4日晚,王步高梦见在为清华学生讲白居易《长恨歌》,200余人的教室人几乎都跑光,只剩下六七个人。他说自己“惊得一身冷汗”。每年讲《长恨歌》我都格外卖力,生怕梦中的情形会变为现实。

每次上课前,王步高都要重新备课,即使这篇课文上一周在大学语文课刚讲过,到下周上唐诗鉴赏时,课件又有修改补充,以致一个晚上的课,他做的PPT多达300页。

每次上课,王步高都提前半小时左右到教室,补充字库,调试电脑和投影、激光笔。在东大,我听过一件真实的事,一次因为校车晚点,一门公选课王步高迟到了十分钟,他立即向全班道歉,态度之诚恳,有女同学当场流泪。

这是规矩,也是自律。

04

“我的教学生涯中,上课和讲座时,从来都是站立着。我希望我的遗骨也永远站立着,继续为我国的教育事业服务!”

2012年,90岁的北京外国语大学教授陈琳腰疾复发,在医院做手术时,他立下“遗嘱”:“停止呼吸后,立即将角膜等取下,交给北医三院备用;将心、肺、肝、肾等制成标本,立在实验室供展示及教学之用。”

1948年,陈琳在金陵大学毕业后,留校担任英语助教。全国解放以后,他进入新成立的北京外国语学校(现北京外国语大学)任教,迄今外语教育生涯已超过70年。

在离休后的几十年里,陈琳反而更加忙碌。他有一个特制的“月历”,将每一天都安排了详细的工作内容,小字密密麻麻,但一目了然。前些年,他常常是上午刚从外地回来,中午有一场外语讲座,晚上可能还得参加学术会议,有时候直至深夜才能回家休息,次日清晨就要起床,开始新一天的忙碌。

熟悉陈琳的同行和学生都知道,他上课始终秉持三个“Up”:无论什么时候,上课始终“Stand Up”;一定要有激情,声音要大,即“Speak Up”;在规定的时间内完成自己的讲课,到时间了一定要“Shut Up”。率先垂范,严于律己。这份始终如一的执着、激情和操守,让他赢得了师友的信赖、学生的尊敬。

这是规矩,也是操守。

05

说到这里,一定会有人抬杠:

为什么老师一定要站着上课才是对学生的尊重?

老师也是人,一站四五个钟头的累,又有谁能理解?

都在说人性化,为什么不能为老师准备一把椅子?

确实,从孔夫子到康有为,老师都是坐着上课的;确实,老师站着上课是晚清新式学堂出现后才有的现象。不过,我想说的关键问题,当然不是老师上课究竟该不该站着,或者能不能坐着。而是一个职业操守,或者职业尊严的问题。

在我看来,这几位老先生坚持“站着上课”,彰显的是他们对职业尊严的坚守。

美国著名的伦理学家麦金太尔(Alasdair MacIntyre)写一本书,叫做《追寻美德》(After Virtue)。麦金太尔说,人的追求有两种不同的利益,大部分人只追求外在的利益,如权力、财富、知识,这些都是外在的。当以外在利益为动力的时候,你很容易改行。今天做这个行当赚钱不多,明天改成另一个赚钱多的行业。而人的美德是内在利益,意味着我非做不可,不做这个就满足不了自己内心的渴望,那是金不换的。

从这个角度说,职业尊严的本质,就是一种“内在的利益”。

不仅教师这一行,今天各行业普遍缺乏的,或许就是像上面几位老先生那样对自己职业的敬畏感和内在信仰。职业尊严在今天的中国,俨然成为一种稀缺资源。在这个浮躁的世界里,每一个全情投入自己手艺,不苟且、不应付、不为任何人而把自己的内心安宁当做最大的理由的人,不管你是老师,还是写代码、送快递、做生意、扫大街、盖房子,都值得我们深深的尊敬。

祝老师们节日快乐。