原标题:南财快评:诺贝尔奖为何再次结缘气候变化

2021年度诺贝尔科学奖的重头戏,诺贝尔物理学奖颁发给了复杂系统研究,但更准确说是将这一重要科学发现奖颁发给了气候研究,特别是气候变化研究。这已经不是诺贝尔奖第一次颁给研究气候变化问题的学者了。第一次是在2007年,诺贝尔和平奖授予美国前副总统戈尔与政府间气候变化专门委员会(IPCC),以表彰在应对气候变化领域所作出的贡献。第二次是2018年,诺贝尔经济学奖一半授予耶鲁大学威廉·诺德豪斯(William D. Nordhaus)教授,以肯定其将气候变化要素纳入宏观经济增长的理论和模型框架。第三次就是今年,2021年的诺贝尔物理学奖一半授予真锅淑郎(Syukuro Manabe)和克劳斯·哈塞尔曼(Klaus Hasselmann),以表彰两位科学家“对地球气候的物理建模、量化可变性和可靠地预测全球变暖”的贡献。诺贝尔奖与气候变化的结缘从最初的政治,到经济,再到了物理,越来越成为学界的主流。

真锅淑郎和哈塞尔曼两位学者是IPCC第一工作组的主要作者,是气候变化科学领域最为杰出的开创者。真锅淑郎是美国普林斯顿大学资深气候学家,其主要贡献是较早建立了大气中二氧化碳浓度和辐射强迫、温升之间的量化关系,而哈塞尔曼是德国马克斯·普朗克气象学研究所教授,其主要贡献是建立了短期的天气变化和长期的气候变化之间的复杂混沌关系,两位都为气候变化系统模式构建和科学评估做出了奠基性的贡献。特别要提到的是,真锅淑郎先生与中国学术界交往甚密,多次到访中国,并对中国科学院院士、气象学家叶笃正先生十分敬仰,2005年曾出席庆祝叶笃正先生90寿辰大会。

气候变化学科是大跨度多学科交叉的复杂性科学研究,其涉及到地球物理、大气化学、生态、经济、社会、政治、外交、法律等自然和社会科学。随着近三十年来研究的深入,这些学科不再是独立进行研究,而是进行广泛的合作与交叉研究,互相衔接与反馈,共同完成对气候变化的综合评估。

真锅淑郎2005年到访中国

本次诺贝尔物理学奖的颁布恰逢各国陆续提出到本世纪中叶的碳中和目标,更加引发社会各界的关注,也对气候变化的科学事实的认知有了更好的普及。气候变化在以下方面与通常的环境问题有较大的不同:在起因和影响上,是全球性的;不仅是当代的,更是长远的、代际的问题;潜在的影响非常大,而且多是不可逆的;因果链条冗长复杂,大部分环节上都存在大量的不确定性;主体责任较难公平地认定,涉及各国生存与发展的根本利益,政治立场存在原则性冲突。

从法国科学家法国物理学家约瑟夫·傅立叶(Joseph Fourier)在19世纪初提出关于温室效应的假说到全球气候变化进入政治和公众的视野经历了漫长而曲折的过程。与三次诺贝尔奖结缘气候变化的历程不同,气候变化知识的传播实际上经历了相反的过程。

最初的研究开始于19世纪初至20世纪初。出于史前冰河期可能成因的探究,科学家John Tyndall、Svante August Arrhenius等分别对温室气体、人为排放的二氧化碳所引起的气候变暖进行了最初的研究。但由于当时的人类文化和宗教信仰所局限,这些研究并不能促使人们怀疑强大的自然力量、平衡和秩序能够被渺小的人类活动所影响和破坏。在随后的一个半世纪里,不同学科的科学家分别试图从地理学(地壳运动、火山等)、海洋学(海洋环流等)、生物化学(森林与土地利用等)、天文学(太阳黑子周期)、天体力学(地球旋转轴与轨道)等视角来阐释地球的气候变化现象,但任何单一学科的研究都不足以让科学家们彼此信服。直到1938年,工程师Guy Stewart Callendar提出全球温度升高与化石燃料燃烧产生的二氧化碳密切相关,即Callendar效应,但专家们仍对此持怀疑态度,这项研究在当时并未引起足够的关注。

第二阶段是自然科学内部的综合研究,肇始于20世纪中期。二战以及冷战期间对气象科学的需求为气候变化跨学科综合研究带来了新的契机,科学家Carl-Gustaf Arvid Rossby、Gilbert Norman Plass、Hans Eduard Suess、Roger Randall Dougan Revelle等整合和发展了气候研究学科,利用碳同位素等新的方法对大气和海洋中的碳元素进行了测量,采用计算机技术对全球气候变化进行了模拟,并且提出气候变化可能会成为后代人要面临的一个严峻问题。日益频繁的国际合作推动了气候科学的发展,1951年世界气象组织(WMO)取代了原有的国际气象组织(IMO)成为联合国下设的专门机构,并设立了1957-1958年的国际地球物理学年(IGY),计划和实施了各类跨学科跨国界的研究项目。在各方支持下,科学家Charles David Keeling经过多年持之以恒的研究,证实大气二氧化碳浓度的确呈上升趋势,人类活动是温室效应和全球变暖的罪魁祸首,并提出了极有影响力的基林曲线(Keeling Curve)。但这仍是全球气候变化成因的可能性发现。20世纪中期,由于工业快速发展所引发的环境污染以及核武器技术的出现,让科学界、政界和公众开始注意到了人类活动和技术对地球可能带来的巨大影响。1962年海洋生物学家Rachel Louise Carson的《寂静的春天》和1972年罗马俱乐部第一部报告《增长的极限》的出版,开始了人类对于既有发展模式和人为造成环境变化的反思。人们开始相信全球变暖的现象以及人类活动可能改变气候的科学论断,但并不认为气候变化会带来显著危害。变暖的可能性非常不确定,因此没有科学家考虑去建议人们拿出实际行动来限制温室气体的排放。在此过程中,科学界仍然基于最新的古气候学和冰河期资料和证据(花粉、浮游生物化石、冰芯、深海沉积等)对气候变化的成因进行着广泛的争论,并尝试着用物理和数学模型对大气和海洋环流模式进行模拟。此外,还对火星、金星等行星气候成因进行了对比研究。随着系统论、控制论和信息论的迅猛发展,气候变化研究也进入了新的阶段,科学家们更为认同气候变化是多种因素复杂交互和综合作用的结果。

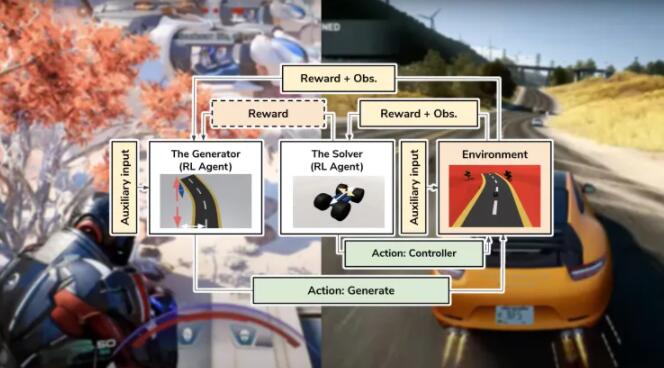

第三阶段是自然和社会科学综合研究。20世纪70年代以来,和平和发展的世界主题、环境保护主义的兴起、冰盖融化、气候灾难频发以及新的研究进展(尤其是计算机模拟技术的快速发展)促使科学家更多地关注地球环境变化,科研基金也突破了传统的学科和组织的界限为气候变化研究提供资助,这个领域的出版物数量也开始快速攀升,政治家们开始认识到气候变化在媒体和公众议题中的价值,而一些能源和高排放工业的企业也开始着手进行公关和干预。科学家James Hansen、真锅淑郎、Kirk Bryan等构建全球气候模型对大气中二氧化碳浓度倍增时的气候敏感性进行了研究,Veerabhadran Ramanathan等注意到了大气中浓度相对较小但增长迅速且也有较大影响的其他温室气体。美国国家科学院成立了气候变化委员会,并于1977年发表了关于能源和气候的报告,指出气候变化与能源生产和消费密切相关。同时,关于气候变化社会和经济影响的新型研究也在逐步进行,更多社会科学领域的专家和政策决策者参与到气候变化综合评估的工作中来。

气候变化和应对策略的政治逻辑包含着两个层次的意义:一是深入理解气候变化事件本身,协同和均衡气候变化影响、适应和减缓三者的关系;二是将气候变化纳入到其他非气候的国际和国内问题决策体系中,协同和均衡气候变化和人类社会经济发展之间的关系,以期在不同的时间和空间尺度内的政策、投资等具体的风险分析过程中能提供可辨别的、可比较的、可信的信息。要实现这些目的,需要更长远的历史回溯和更宽阔的全局视角。

全球气候变化、其与人类活动的相互作用以及由此产生的一系列问题,引起了世界各国的广泛关注和研究。上述的科学家都对这个历程做出了巨大的贡献,真锅淑郎和哈塞尔曼是其中的主要推动者和开创者。诺贝尔奖多次结缘气候变化,这表明人类活动引起气候变暖的事实已经被主流社会所普遍接受了,世界各国都在考虑采取行动积极应对气候变化。但是面对气候变化,国际社会对能做什么以及应该怎么做仍然存在较大的分歧,可以预见到的是,距离真正实现碳中和的有效行动,我们仍有很长的路要走。

(作者系国家气候战略中心战略规划部主任)

(作者:柴麒敏 编辑:李靖云)