今天是俄乌冲突的第四天。

这四天里随着整个战局的不断变化,大量或真或假,混乱而碎片化的照片、视频和消息在各类社交媒体上发布。防空洞中的普通人,等待撤侨的中国留学生……很多人刷着关于他们的新闻坐立难安,越来越焦虑,什么事情都做不进去,没两分钟就拿出手机来看一看,越看越气馁、越看越沮丧……这其实是很糟糕的信号,说明你的“同理”已经趋于过载了。

这个信息爆炸的年代,特别是社交网络出来之后,任何一件事情都会被不断地重复、不断地出现,所谓“刷屏”。而每一件坏事,每一次不幸,都会随着社交网络的运行机制被放大。消息的流通,对社会是好的。但是,消息的爆炸式流通,特别是社交媒体上带有情绪的、个人化的消息,长期下来对人会产生相当大的心理负担;而什么都做不了的无力感,更是会放大这种焦虑。这种负担,对于天性敏感的人来说,则更加致命。

过多的消息,是在消耗人与生俱来的同理心。这种同理心,是用来处理和亲近的人之间的关系的,我们会为他人的不幸而不幸,所以才能体谅、合作、帮助他人。而到了技术时代,我们在演化中形成的天性,已经承受不了从远方传来的、成百上千倍的不幸。很多人会在信息的轰炸之后,选择关闭自己的感官,变得麻木,这是一种心理保护机制,叫“同情疲劳”。

你需要在关心当下时事的时候,多体察一下自己的情绪和心理。

你需要保留同理心,不被“疲劳”所碾压。毕竟,你的同理心,应该留给你最亲近的、你身边最需要帮助的人。

如果你觉得自己看不了那么多东西、处理不了那么多信息,但又不想什么都不做,那么你可以:

- 只看几个你信任的信息源,不要“刷”;

- 把同理诉诸行动,用同理心和行动帮助身边人,减少无力感;

- 如果你还有着求知欲,可以留出充足的时间阅读、思考,不要把时间浪费在刷新闻上;

- 做点不相关的事情,不必有负罪感;

- 永远记得,你只有拯救好自己,才能拯救别人。

有限的同情

上世纪90年代初,美国作者、历史学家卡拉·乔伊森(Carla Joinson)正在一所医疗机构里为写作而取材,对象是护士。她发现,这些被社会描述为“白衣天使”的人们,也会陷入愤怒、无助乃至冷漠。一个护士刚刚失去了她悉心照料已久的病人,在那之后,她陷入了持续不断的愤怒和压抑。另一个护士经历了同样的失望和沮丧之后,差点抛下病人、离开岗位。护士们重复目睹着大量病人的不幸,竭尽全力却依然有无能为力的情况发生,这让她们的心理难以承受。卡拉将这种现象命名为“同情疲劳”(compassion fatigue)。

拥有“同情心”对于我们而言再正常不过了。但付出同情又不是体力劳动,为什么会疲劳呢?其实,同情是一项很费脑子的工作,因为它实际上是要求你模拟别人的脑子。

从根源上讲,同情来自同理(empathy),它的诞生是因为人类是群居动物。所有的群居动物都要相互沟通交流,蚂蚁这样行为简单的动物可以靠外激素和几条简单规则实现合作,但哪怕是人类的原始祖先,都已经需要更加复杂的办法。演化心理学认为,同情心、关心别人乃至利他这样的道德要求,都是为了早年间让人类这样的群体动物能够团结、互助,在恶劣的环境中生存下来。我们甚至可以在和我们关系很近的动物中找到这样的证据(例如倭黑猩猩)。

人们的情绪会在相互接触中“传染”,会不知不觉学会对方的口音乃至口头禅,就连打哈欠也会引起人群中的连锁反应。我们会不自觉地将自己放入对方的感受中(情感同理),或者有意地站在对方的立场设身处地思考(认知同理),让自己进入对方的角色。因此,同理能够促进理解,让人与人之间的交流更顺畅,更倾向于合作。

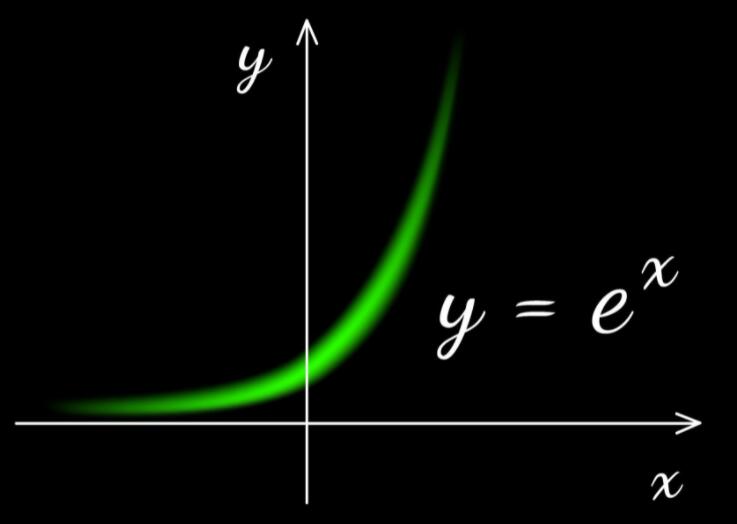

然而,同理心是一项消耗巨大的心理活动。不管是主动理解他人的意愿,还是不自觉将自己代入他人的情绪,我们能付出的情感资源和认知资源都是有限的,仿佛游戏里的“蓝条”;每个人消耗蓝条的速度也不同,敏感人群的消耗尤其巨大。一旦接近枯竭,我们的大脑就会产生防御机制,促使我们远离刺激,就如同向劳作已久的身体发出疲劳的信号一般,否则便会在不断的刺激中变得麻木,甚至失常。

实际上,心理学界早在80年代就注意到了“创伤对于人们的间接损害”——即那些没有直接经历不幸的人,也会因为目睹不幸而受到心理上的冲击。到了90年代,心理学家查尔斯·费格力(Charles Figley)开始系统地研究这个问题,并且采纳了“同情疲劳”这个说法。

后来的心理学家将这种现象进一步细分,将“同情疲劳”界定为短时间、高强度地接触不幸境况导致的压力和崩溃,而将持续、长期的接触导致的麻木和沮丧等心理问题归为“同情倦怠”(burn out)。但无论细分方法如何,学者们都普遍承认,他人的苦痛能给我们自身也造成不可小视的伤害。

从媒体到社交媒体的同情轰炸

同情疲劳在提供关照和服务的人群中出现得比较频繁,例如护士、社工、救护车接线员、为弱势群体辩护的律师们等等,这些人很多时候需要同情心和所谓“爱心”来维持工作责任,从而持续地处于同情带来的压力中,在心理、生理或情绪上枯竭。

但在这个词汇被学界接纳之后不久,人们便发现,这种情况不仅仅出现于特定的职业中,也多多少少会体现在我们每个人的生活中。电视、报纸和网络,持续不断地把远方的不幸送到我们眼前。灾难、犯罪、疾病、贫穷……我们对这样的画面并不陌生,甚至可以说是越来越熟悉,这或许并不是一件好事。

1996年,来自佐治亚大学和肯尼索州立大学的几名学者做了一个大样本电视受众调查,他们发现人们在大量观看了灾难、疾病和无家可归的新闻之后,会在不同程度上会经历类似于同情疲劳的症状,例如沮丧、焦虑等等。越是诉诸情绪、越是重复出现的东西,越容易造成这样的后果,其中,暴力犯罪对人们带来的冲击最大,艾滋病其次——那时,艾滋病走入大众视野不久,这种“无法治愈”的疾病吸引了大量的媒体报道,而它背后的道德与伦理争议则让这些东西在媒体上持续拉锯,久久不散。

研究表明,性格更偏敏感的人,更容易受媒体灾难报道的负面影响,有三分之一的被访者表示曾经经历过失眠、食欲下降和无法抑制的哭泣等。他们不得不切断信息的摄入——转台、关掉电视,甚至不再获取更多的信息。这样的同情疲劳,最终会消磨人们对于新闻事件的兴趣,成为认知负担。

但新闻还在源源不断地诞生。媒体的天性,会驱使着他们不断用更加夸张的方式获取更多关注。如果人们对于惨烈疲劳了,那么必须变本加厉地惨烈;如果人们对戏剧疲劳,那就添油加醋地加戏……马里兰大学新闻学教授苏珊·莫勒尔(Susan Moeller)在《同情疲劳:媒体是怎么售卖疾病、饥饿、战争和死亡的》一书中指出,同情疲劳是一个恶性循环,“它总是需要打破受众的防御,让每件灾难感觉起来比实际更糟”。

这样的情况,在技术驱动的社交媒体时代只会更加严重。社交网络能够穷尽一切的事件细节和多方声音;数不清的第一手视频、高清图像乃至手机直播,让灾难和苦痛赤裸裸地展现在眼前;转发、评论、点赞,这些被不断表达出来的关注和同情,却让相同的灾难和受害人在时间线上重复出现,甚至“刷屏”。

受害者当然需要关注,社会也需要同情。问题在于,曾经我们只能接触几百人,现在我们要面对全世界。小小屏幕带给我们的层出不穷的新闻,远远超过了演化给我们准备的能力。牛津大学心理学家罗宾·邓巴估计,一个人只能和150个左右的其他人维持稳定社交关系,多于此数的都只能是“不熟”的人;但是每一则新闻报道都在试图打动你,都在试图挤占你有限的心理账户。

我们会为过多的不幸而烦躁,失眠,无力;我们为自己而遗憾,焦虑,甚至愤怒,最后只能对这个世界绝望地摇头。技术的发展超越了我们的心理承载力。无节制的同情,也在逐渐压垮我们的判断力。

究竟什么样的同情是“对的”?

这让我想起了19年沸沸扬扬的顺风车事件。一个如花女孩的逝去,“炸”出了一系列有相同经历的人。其中有一个男孩坐上顺风车之后失踪了,心急如焚的家人在微博上发出求助,然而却只在女孩遇害之后才被推上热门。“你们怎么只关心女孩子遇害?这些别的事情难道不重要吗?”一个网友替受害者转发的时候,略有愤懑地说道。

女孩遇害之后,相关部门披露了一些关于网约车的调查结果,人们才发现,此类恶性案件并不鲜见——其中不乏责任方互相推诿所酿成的悲剧。你能说这个女孩的被害,比其它案件更“重要”吗?那为什么又偏偏是这个女孩(还有之前遇害的空姐)才会被人们所谈论?在接二连三的“震惊”之下,人们根本无法判断事件的“重要性”;而当对方是社会意义上的“弱者”(例如老人、儿童、女性),或者对方与我们自己的身份相当、境遇相同时,同理效应会更加突出。

同样,同理心对数字也是无感的。有心理学实验表明,人们会对一个人的不幸更加同情,而面对几个人、或者一群人的不幸时,反而会变得冷感——“死一百人和死一千人有什么区别吗?”当然有,只是你已经“感觉”不到了。

耶鲁大学心理学教授保罗·布鲁姆(Paul Bloom)在《失控的同理心》(Against Empathy)一书中指出,同理心有如聚光灯,带着个人偏见,照亮特殊的那一块,然而许许多多其它的东西就这样沉入了黑暗中。

我们会选择更加“完美”的受害者——弱者,女性或者小孩;中产出身,生活幸福,样貌姣好,和受害的惨烈形成鲜明对比。这些对于我们来说最能唤起同理的人,很多时候是与自己境遇相似的人。媒体会有意无意地去选择这样的报道对象;社交网络的“同温层”,让这种状况更加难以避免——“天哪,这完全有可能是我啊?细思极恐”,同情的同时是强烈的焦虑、不安,这一切都吞噬着我们的判断。

而失去判断后,下一步等待着我们的,是麻木的深渊。

麻木的同情

可能比没有同情更可怕

“女孩子半夜坐什么顺风车,你不要去坐不就好了?”“犯罪那么多,美国不也是么,走在街上被人开枪打死也是有可能的。”“别着急,还有可能反转呢。”一个并不相熟的人在讨论群里随口说了几句。几个别的朋友附和着,看起来十分“冷静客观”——反正世界这么糟糕,也不差她一个悲剧。“如果见到个小灾小难都忧心忡忡,那下一次怎么办?”

我欲言又止地关掉了微信对话框。没错,看够了灾难和不幸的我们会想要扔掉手机,短暂地沉迷于其他事情。自诩为“理中客”的他需要保持冷静甚至冷血,否则就会陷入焦虑恐慌等“疲劳”症状。但这种麻木,甚至比“不关心”更加糟糕。

媒体生产的刺激内容不断消耗着我们的精力,直到我们主动或者被动地将同理和同情剥离开,隔岸观火,乃至冷嘲热讽。在同情疲劳的威胁下,人们会产生一种心理防御机制,不断企图说服自己,这件事情“没什么大不了”、“并不值得我关注”,这个受害人“好像还不够惨”,或者“反正他/她不是我们中的一员”。这种心态会驱使人们将受害者进行非人化处理,强行把自己的同情与受害者相剥离。谴责受害者、“期待反转”,在社交网络上似乎成为了一种惯例和本能,人性之恶在此表露无遗。

与此同时,我们有限的同理心也不断地被政客和商家利用着,甚至到了过犹不及的地步,让人们反而对需要同情、关心和参与的事情充耳不闻。“水果滞销,救救老农”,原本让大家发挥同情心购买水果的双赢善举,迅速变成了营销手段而被无数商家滥用。老农满脸皱纹、忧心忡忡的照片,却讽刺地成为了网络笑谈。一张难民小孩死在沙滩上的照片,成为了左右两方政客的武器,粗暴地盖过关于难民的分析和辩论,很少有人认真思考什么政治价值和政策取向。人们在过剩的同情的指导下,在社交网络上把政见当发泄渠道,而在疲劳之后,彻底转变成对政治冷感、对公共事务不再关心的一代——在美国和英国等国家,只有一半左右的选民真正去参与大选投票,这个比例还在逐年下降中。

我们无法想象一个没有同理心的冷漠丛林,那并不是人类作为社会动物想要的结局。在媒体和技术对于同理心的剥削下,在“同情疲劳”成为流行病的当下,我们或许需要重新审视自己的心理承载力,以及身边的环境。

把有限的同情留给身边的人

最让我困惑的、也让我对自己的逃避最内疚的,是和反性骚扰相关的“Metoo”话题。作为一个社会学出身、对性别议题十分在意、也自以为有责任感的人,“Metoo”运动在社交网络上爆发的时候,我却产生了逃避的条件反射。接二连三出现的受害人,以及那些让人扼腕的故事细节,无不让人揪心,“不想再看到了”。

当这个想法冒出头来的时候,我又为此深深自责——这些事情需要我的关心和参与,不是吗?我为什么如此冷血地想要躲开?

直到我来到了佐治亚理工大学的校园,参加了一次有关性骚扰的网络培训(所有新生都必须参加)。培训时抛出的第一个问题就让我有点愕然:“如果你身边的朋友被骚扰了,你怎么办?”

尽管我已经对性别议题烂熟于心,可以连篇累牍地从社会结构讲到强奸文化,然而若是这样的事情真的发生,我不一定比别人更有办法。

或许这才是解决问题的关键——如果我的同理和同情无法匹配行动,那么它一定会让我更加焦虑和难受。

当伴侣因为家务而筋疲力尽、皱着眉头来求闲下来的你帮忙;和好友意见不同、争吵一触即发,忽然对方开始崩溃流泪倾诉难处……你开始心软,开始担心,开始站在他们的立场思考,然后决定行动,把今天的碗洗了,或者安慰好友、带他/她去吃冰淇淋……同理的核心在于,它是大脑驱使我们行动的信号,去站在别人的处境,与别人沟通、帮助别人。然而我们在这方小小的屏幕前凝视灾难,很多时候无能为力。如果不能行动,我们便会自然而然的沮丧、焦虑、痛苦,或者干脆逃避。

让我意外的是,在培训课上,并没有讲太多大道理,大部分都是非常实际的行动指南。“当你身边的人遭遇尴尬的情况,你不一定要言辞激烈地制止,可以主动转移注意力;”“当好友向你倾诉时,首先表示倾听和理解,再讨论下一步的做法;”“这里是学校里可以提供匿名咨询服务的机构……”

我一下子明白了。我需要的,不是把自己浸淫在铺天盖地的网络情绪中,而是要走出去,用同情和同理帮助身边的人。我应该试图将自己的注意力从那些惊悚的图片和标题党的消息上转移开,不要轻易转发充溢了情绪的微博(不管是好的还是恶意的)。我或许可以和人沟通、与人一起讨论和分析,站在权益的角度为他人辩护……

人类能够造出互联网、电子邮件、微信和微博,我们惊讶于技术带来的改变和联结彼此的能力,但是面对这个新世界,我们每个人能做的都太有限了。那些原初的同情、同理和脆弱,不如只留给我们最在意、也有能力和可能性提供帮助的那一部分人。至少,这也是让世界变得更好的方式。

希望下一次你身边的人遇到不幸时,你能真正把手伸出来。

作者:李子

本文转自果壳