原标题:书评|《弃猫》中的弑父少年

作者:Jay

校对:LIT.CAVE工作室

配图:Online

引言

读过村上春树的新作《弃猫》后,我心中一惊。

这本薄薄的关于村上春树谈父亲的集子,文风一贯展现着村上性格平和与温婉的一面,但实质饱含着他对父亲的激烈情感。《弃猫》通篇谈父亲的生平,对于自己跟他的关系,却留下巨大的空白——二十几年没有一句交谈,在父亲重病之际,他们才以一次短暂见面达成和解。

这是村上的私事,作者没有在书中多说,我们不必多问。但倘若把这本集子跟《海边的卡夫卡》并放在一起,很难不让人浮想联翩。在村上的小说中,「父亲」形象鲜少出现,尤其《海边的卡夫卡》是一部关注现实(日本人对历史「集体遗忘」)的作品。而《弃猫》中提到父亲在1938年初加入攻打南京日本军队(差点参与南京大屠杀)、以及对少年村上讲述用军刀杀中国俘虏的往事,都让我们对《海边卡夫卡》的解读多了一种可能。

在本篇文章中,我们尽量避开道德立场上的评价,从心理分析的角度,通过《弃猫》解读《海边的卡夫卡》中叫乌鸦的少年的「弑父」行为,进而尝试探讨村上在《海边的卡夫卡》中表现的无意识偏向。

需要点明的是,我们并非借此去揭示村上的创作意图,正如他在《弃猫》中感概自己生命之偶然性却独一无二,文学创作也是这样,充满偶然,又往往在情理之中。我们只是为文本提供了多一种解读的可能。

一、弑父娶母的卡夫卡

「你的小说里不会出现坏人啊。」

村上春树在自传性文集《我的职业是小说家》中提到,他大约在写小说的起初几年被人问过这样一个问题。在后来的创作中,他有意识地让一些反面角色登场,反观那段时期的作品,所谓反面角色,至多只是个「跟正面角色反着来」的坏人。村上真正的「坏人」,应该是在《海边的卡夫卡》中塑造完成的。

那便是小说中的少年田村卡夫卡的父亲,琼尼·沃克先生。

小说中的田村卡夫卡是个主动走进弑父娶母命运的人物,田村卡夫卡要杀死父亲,而在小说中这对父子有一定依存关系,如此,依存和敌对之间就有了天然的张力,这得益于莎士比亚的哈姆雷特。村上春树借用了这一古老的母题。那么如何去呈现?方式就显得至关重要。

在2000年前后,村上在创作上出现了新的尝试:长篇的叙事角度上,从第一人称到第三人称的变换;创作主题上,明显关注日本历史与现实;人物角色上,50岁的村上突然写15岁的少年,这是他创作步入成熟期之后少见的。

而这些尝试都落脚在2002年出版的《海边的卡夫卡》之中。

现有的批判文本都不难把小说中父亲的形象解读为「战后未作有效清算而感觉日趋麻木的日本民众的象征」,在小说里,琼尼·沃克先生是个杀猫者,杀猫是为了收集灵魂做成笛子,而做笛子是为了收集更多灵魂、做成宇宙那么大的笛子。

灵魂和笛子不难令人想起「彩衣笛手」的童话故事:

大约13世纪,德国哈默恩城遭鼠害,一位彩衣笛手来到这里,提出可以帮助市民驱走老鼠,但要收取一定酬劳。他将老鼠赶走之后,市民却不遵守承诺支付酬劳,彩衣笛手一气之下吹起笛子,让城里的130个孩子跟在身后随他而去。

联系到中田年少时所经历的「集体昏睡事件」,有没有可能,父亲就是那位致使孩子昏迷的笛手?

很多读者对这本书的解读都指向社会现实,尤其是中田的失忆,被认为是日本军国主义对民众实施的精神催眠。相应的,少年卡夫卡则被指认为「中田最内在的自我」。所以,少年卡夫卡和中田在小说中一同杀死了琼尼·沃克先生,是为了迈向自由灵魂的成长。

村上写作《海边的卡夫卡》开始并没有明确的方向,只是打算写一个少年的故事,这就给无意识留下广阔的空间。《弃猫》的出版,为我们提供了更为隐秘的解读维度。

书中所述村上的父亲生于1917,那么父亲50岁时村上18岁;而村上写《海边的卡夫卡》当值50岁前后,据他在《我的职业是小说家》所说,创作过程让自己像15岁少年(看上去像17岁少年)一般。

另外,老人中田以寻猫者的身份出现,并且在寻猫过程中第一次跟主人公的父亲相遇。如果把这一情节跟《弃猫》中的开篇故事并谈,就十分耐人寻味——村上父子跑到很远的地方去弃猫,猫却比我们早回了家。

村上希望从「弃猫」的故事开始让读者认识自己的父亲。那么,「猫回家」的过程就是这个故事缺失的一块拼图。

正如有评论家认为《海边的卡夫卡》是村上对哈姆雷特命运的解构,而《弃猫》中开篇的故事在少年村上的内心埋下种子。所以,到了当年父亲年纪的村上渴望在《海边的卡夫卡》中为这次谜一样的经历补全破解,从这个角度来说,《海边的卡夫卡》是村上春树的《奥德赛》。

二、村上是如何弑父的?

在小说《海边的卡夫卡》开始,少年不断暗示自己「必须成为世界上最顽强的十五岁少年」,这也是村上进入这个故事的强烈动机——他要和这个世界上的另一半自我去主动面对弑父的命运。

这个叫乌鸦的少年无论出走前后一直把图书馆当作自己的「家」,而小说中他所到达的图书馆,佐伯(主人公的「母亲」)是经营者。

这个家不失为「没有父亲的庇护所」,小说中特别提到这座图书馆专门藏有词人和俳人的作品,而村上父亲十分钟爱写俳句,这就暗合了我们在开始提到的少年和父亲的关系——既依存又敌对——村上春树既继承着父亲的文学气质,对于他经历二战并承担着战后历史的一面,又抱着同情和抗拒的矛盾心理。

在叙事角度上,村上以熟悉的第一人称给少年展开叙事同时,借用第三人称这样一个视角的人物——中田来完成「弑父」。「我」、叫乌鸦的少年和中田三者之间的关系是很明显的:「我」是少年卡夫卡(有时彼此分开而对话),同时少年也是「中田最内在的自我」。

叫乌鸦的少年是出走者,他对家人(归属感)的记忆仅存于一张照片之中,是村上最初要渴望书写的一个反叛而顽强的少年。他对姐姐大岛说:

「我有可能通过做梦杀害了父亲,通过类似特殊的梦之线路那样的东西前去杀害了父亲。」

如果我们承认小说是作家的白日梦的话,那么,村上似乎在向我们倾诉,他通过这部小说杀死父亲。在那场对话中,主人公还谈到迷宫:

「迷宫的基本原理在于你自身的内部,而且同你外部的迷宫相呼应。」

如此一种内外的关系有可能是卡夫卡和中田之间的关系,中田是个没有记忆又不识字的中年人,象征着「无意识」。他除了靠知事大人给补助度日之外,自己的工作便是寻(救)猫。中田通过寻猫「遇见」父亲,正如在《弃猫》中村上通过一个关于猫的故事带出父亲。

这里的共同点是村上借着「猫的去向之谜」引出父亲,而父亲无论在《海边的卡夫卡》还是现实中,对猫都并不友好,我们知道,村上是十分喜欢猫的,这就暗示了父子之间极度不和。

另外,中田杀死琼尼·沃克后开始了一段近乎由本能引导的旅程,在旅程中,中田有两个表现:一是嗜睡,二是想看海。中田是属于「海」的(由他喜欢吃鱼,并且让天空掉落鱼),尤其是属于少年卡夫卡那张照片中的海。嗜睡和海洋都象征着人记忆中的无意识部分。

我们以为,村上春树在《海边的卡夫卡》中完成了两个方面的弑父:让少年杀死那个记忆中跟自己意识(观念)相悖的父亲,让中田杀死无意识深处一直利用着自己的父亲。

最后,中田所寻找的入口,而少年卡夫卡也谈到「通往另一个世界」,也就是说,他们要从文本中的世界走向现实的世界,完成村上的成长。由此我们也许可以解释,跟少年卡夫卡对话的那个「我」,是游离于文本之间的村上。

此外,关于人物的二重性,也值得一谈。

首先是我们在前文谈到的村上春树,这是潜在于文本中的角色,即不时跟叫乌鸦的少年对话的那个「我」。五十岁之际的村上渴望和多年以前给自己留下阴影的父亲进行一场对决,所以他化身为十五岁的少年出走,并且在出走的途中「入梦」杀死父亲。在这里,是作家现实中的自己和幽灵般的父亲对决。

其次是主人公的二重性,即少年卡夫卡和中田。他们分别以各自的方式杀死父亲,少年主动接受俄狄浦斯式命运,而田村则完成了寻猫、弑父、在沉睡和苏醒之间被父亲的幽灵折磨、最后寻找现实的入口这几个行为。

再次是父亲琼尼·沃克,父亲拥有两个名字,分别象征着日本和美国身份。我们可以理解为这是二战和战后日本发展的产物,但结合《弃猫》中的父亲,又更倾向于认为是日本传统精神与现代性结合的扭曲形象,他试图以一支宇宙般巨大的笛主宰着日本民众。这也是村上想要杀死的父亲,或者说父亲的这一部分。同时,父亲不仅是「弑父娶母命运」的施予者,更是通过这则预言实现了自杀。

接着说大岛。大岛是两性人,在小说中是一个引导性角色,介于主人公的母亲与姐姐之间,并且患有性同一性障碍。所谓「性同一性障碍」其实是回应了小说提到柏拉图《盛宴》中阿里托斯托分的说法:远古神话世界原本有三种人——男男、男女、女女,神用刀将所有人劈开两半,于是人们开始左顾右盼,惶惶不可终日。也即是说,大岛是小说中唯一「完整」的人。

最后佐伯。佐伯是主人公没有血缘关系的「母亲」,有时又变成一个少女。可以说,叫乌鸦的少年所爱的是少女佐伯,但他不断说服自己理解并接受中年的佐伯。中年佐伯失去爱情,但一直拥有作为诗歌、音乐和艺术的「海边的卡夫卡」,她象征着村上艺术素养的守护人,最后跟中田见面并托付后事之后,终于死亡。

以上一些细节,还值得深入作心理分析,比如大岛这个「完整人」引导少年卡夫卡找到佐伯「母亲」;中田经常强调自己脑子(意识)不好使而能跟猫沟通;琼尼·沃克是整个小说最重要的线索——开始(命运的预言)与终结(通过少年的命运实现自杀);佐伯死前请求中田烧掉她留下的文本;还有佐伯依旧挂念着记忆中的恋人(卡夫卡父亲的另一个化身)等等,我们在此不作一一细读。

当然,虽说《海边的卡夫卡》是村上春树的无意识之作,正如评论家小森阳一在《村上春树论》中强调以日本历史与现实去解读也受到一定非议一样,我们更希望尝试以《弃猫》如此一个新的角度去切入,而不是揣测作者意图或做些盖棺定论的说法。

如果上述是解读《海边的卡夫卡》的可能之一,那么就要问了:村上春树为什么要弑父?

三、生而有罪的村上春树

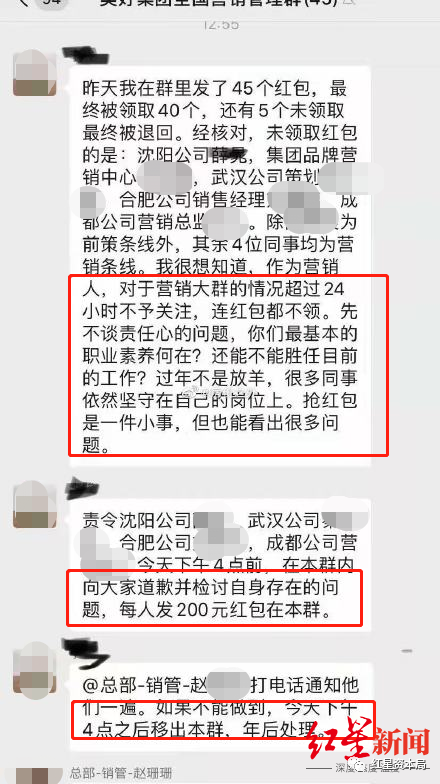

在村上后来的纪实文学《地下》中,我们可以读到这样一句话:

「那些我们不愿正视的部分,不正也是我们自身的阴影(underground)吗?」

村上在《海边的卡夫卡》之后的作品,更多地开始面对日本社会现实。

如果写作生涯上存在转折式的变化的话,《海边的卡夫卡》便是村上如此的印记。在《弃猫》中,村上春树把自己还原成一个普通人,正如他父亲也是一个被时代耽误的普通人一样。

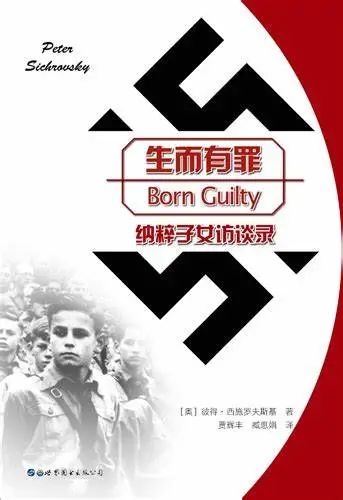

《生而有罪:纳粹子女访谈录》为我们提供了一个可参考的文本。作者彼得·西施罗夫斯基通过对多名纳粹儿女的深度访谈,向读者呈现了战后纳粹家庭的真实状况以及纳粹子女的内心世界。在书中我们可以发现,许多人是拒绝采访的,他们希望忘记过去,一则不希望别人批判父辈,另一是不愿意受到打扰。

纳粹子女没有感受过父辈的正面形象。父母把自己看作是受害者,子女年幼时潜移默化地接受了父母弱的一面,但随着成长,他们知道父母在战争时期充当的角色后,又觉得自己受了父母所害。

有的子女觉得自己在替父母受罪,有的则为父辈抗辩,无论如何,父辈形象的崩塌是他们成长过程中不得不面对的,如果不把这样一个背景放到《弃猫》中,我们在理解村上父子关系时就会存在大片空白。

村上似乎特别着重书写父亲当年在战争中的位置,通篇与其说回忆,不如是一次净化。但这种净化不是面向外在世界的——既不是为日本「生而有罪」一代辩白,也不单纯是向二战中的被侵略国——中国承认日本军国主义恶行,它更多地还原了一个跟村上和解了的、被时代耽误的父亲。

为什么是和解?

村上在谈短篇小说《去中国的小船》时提过「自己身上从少就有中国的因素进来」,不论那是文化因素还是战后历史留下的阴影,可以确定的一点是,父亲用军刀处刑中国俘虏这件事,给村上留下了严重的烙印。尽管那是父亲不愿意的,杀中国俘虏给村上父亲的灵魂留下了深深的芥蒂,同时也作为「心理创伤」继承到村上的记忆中。

少年村上因为不能圆满父亲的期望而感到内疚,那是父亲希望由儿子代替的,「昂首阔步地重走自己被时代耽误、无法迈步的人生。为此,他定不惜牺牲自己的一切」的期望。对此,村上直到现在也因为辜负了父亲而潜意识怀有一种残影。

我们不去推测父子是否因此冷淡,但无论两人是僵持还是和解,父亲的不满和村上的痛楚是他们之间不可消散的羁绊。当村上书写十五岁的青少年,在塑造一个作为反面人物的父亲时,如果完全没有涉及自己父亲所寄予的厚重期望和笼罩着潜意识的压力,似乎也不可能的。

到了这里,我们不妨将「弑父」改称为净化。村上在《海边的卡夫卡》中所处理的,是那个给少年村上留下太多负面印象的父亲,或者说是日本军国主义的残影,然后回归到那个写俳句(为村上带来文学素养)的父亲的家。

另一方面,我以为,如果没有《海边的卡夫卡》中的弑父仪式,村上在写作上很难直达《地下》这样的作品。当然,有一部分原因是村上随着年纪的增长,难免会对现实有所关怀,但年龄不是决定性因素。有很多评论认为《海边的卡夫卡》给日本当代年轻人带来精神治愈和解救,却忽略了作品对村上自己的意义。

村上对日本历史和现实的书写,不是给日本人看的,也不是给中国人、美国人乃至全世界人民展示他自己的胸襟和眼界,而是他开始思考自己的位置。他作为小说家出道之始就遭受非议,其中之一是「翻译腔」,说白了从文字到小说整体都缺少日本气息。对于日本现代文学(纯文学)来说,他是个异质的存在,甚至有很多读者谈到村上春树为什么没有获得诺贝尔文学奖时,不免谈到他的作品「不够日本」。

我们抛开文学存不存在「日本性」这个伪命题不谈,村上早期的小说笼罩着一股飘渺感,之所以我们感觉缺乏日本气息,是因为村上的写作没有面向日本历史和现实,更重要是他可能没有准备好正视父亲在其生命中造成的阴影,而《海边的卡夫卡》使他站在50岁父亲的位置上实现了自己的成长和突破。

况且,如果从近代以来「黑船事件」到拥抱战败这一切所产生的文学可以概称为日本现代文学的话,那么,村上恰恰是最具「日本性」的。如柄行谷人所说,现代文学一旦确立了自身,其起源便被忘却。忘却的结果就使得人们相信这一文学的基本观念具有历史普遍性,这一普遍性也就获得了不证自明的霸权地位,由此排斥任何「非现代性」的事物,对任何前现代的事物进行肆意的分割、颠倒和重组。

四、弑父之后

从作品及有关的访谈中我们可以感受到,村上是个温和友善的人。很多中国读者是从《挪威的森林》了解到村上的,他们眼中的村上春树更像个青春文学作家。村上春树自己也说过相比于文学荣誉,他更在乎读者。我们相信,这绝不是他摆出一副自视甚高的姿态,而是荣誉本身会成为他创作的牢笼。

有了前面的探寻,我们也许越来越明白,村上对待文学荣誉乃至文学的「日本性」传承的抗拒,其实更多是抱有一种恐惧心理。除了可能对创作造成怠慢或分神,更多的是身份的定性。一旦某种确定性的标签落在村上春树的身上,他就会失去很大一部分的创作活力。2000年后是文学上才刚成长起来的村上,他选择去面对日本历史和现实,是想试图探索自我的位置。

这种探索开始于日本现代文学(纯文学)的主流之外,正如村上对「父亲」的接受需要一个漫长的过渡,他似乎也在渐渐主动地成为日本文学的一部分,而其中的转折点,如无意外也应该是《海边的卡夫卡》。文学荣誉对他的承认迟早会来的,但这种到来,是宣告了村上写作的终结还是再次蜕变?

村上恐惧的,是前者。

《海边的卡夫卡》之后,村上写出的长篇中较为读者所知道的应该是《1Q84》、《没有色彩的多崎作和他的巡礼之年》以及《刺杀骑士团长》。

简略来概括的话,《1Q84》是对《地下》的再创作,属于现实关怀;而《没有色彩的多崎作和他的巡礼之年》更多是从中年自我的角度去回访青春;关于《刺杀骑士团长》却褒贬不一,有人认为这部作品过时或失水准,但实际上《刺杀骑士团长》是村上在自我身份的探索上跨出了较大的一步。无论如何,我们应该留更多的空间给村上。

最后回到《弃猫》,在这部短短的集子中,我们大体读出了一个儿子对父亲的温情。村上对父亲的情感既含蓄又不失激情,他把自己还原为一个普通的儿子,也让一个完全净化的、被时代耽误的父亲定形于自己的文章里。

不论村上是否真的如我们所说通过「弑父」而成长,如果我们没有从单薄的一句「我们的关系变得更加扭曲,最后几乎决裂,二十多年没见过彼此一面……」之中读出背后的张力,那是相当可惜的。这也是我们想从《弃猫》的角度去解读《海边的卡夫卡》的原因所在。

《弃猫》末处,村上提到那只在树上不敢跳下来而化为白骨、仍旧抱着树枝的小奶猫,它像是被村上净化掉的父亲或日本军国主义的尸骸,不断警示着村上春树自己——成长之后的他每当迈出步子,都要尽量避免迷失在历史和现实中。

注:

本文只是对村上作品提出了多一个角度的解读,可能存在过度解读之嫌。由于写稿仓促,没有对村上所有作品以及关于他的重要论文都进行阅读,以偏概全之处敬请指正。我们所说村上的「弑父」行为,更多是象征性的,从精神分析的角度来说是属于无意识层面的,并不直接指向作者意图。本文也不是对村上父亲污名化,所谓「父亲」更多指向村上春树无意识层面中父亲的负面形象,而非他现实生活中的父亲。