原标题:许知远“有文化的吐槽”上热搜,受追捧的是智力不是智识

确实,我们似乎一直在期待着有更多的知识分子能进入大众传播。当他们将专长展现出来之时,我们便可能就会惊呼,发出尖叫。因为在更多情景下,知识分子因其精英文化,与大众形成鸿沟,甚至产生对立。两者的交融自然令人惊喜。

然而在观众为“有文化”叫好之时,这文化却并非必然就是“智识”,它更像是一个人的口才、表现力、反应力,或者可以说是一种“智力”。“智力”是被推崇的,受欢迎的,而“智识”却可能被认为是无用的、迂腐的。知识分子进入大众之所以难,原因自然是多方面的,其中或许就包括“智识”还需要一个人审视自己和周围的勇气、能力。

许知远参加《吐槽大会》。画面来自节目视频截图。

许知远参加《吐槽大会》。画面来自节目视频截图。上世纪六十年代,美国历史学家理查德·霍夫施塔特就发现,人们没有想象中那么愿意接受“智识”。在美国不安的五十年代,知识分子与大众的矛盾达到不可调和的地步。尼克松等政治人物也通过公开嘲讽知识分子的“智识”来博取选票。而麦卡锡主义更是给公共生活里的知识分子几乎造成灭顶之灾。

这一切的基础是人们对“智识”的不信任、仇视。霍夫施塔特将之描述为反智主义。我们今天可能认为所谓反智主义,不过表现为反对常识、否定现代知识,或坚信“读书无用论”。这实际上取决于我们在何种程度上理解“智识”。知识分子的特征是看重心灵生活,为观念而活,对心灵生活有一种奉献感。不过,这并不意味着霍夫施塔特是在为知识分子或“智识”辩护。他甚至认为自己可能高估了他们。

如果相信“未经审视的生活不值得过”(苏格拉底语),认为有必要反思个人和周围的生活,做一个有想法的人,其实便是在靠近“智识”。在这个过程中,我们可能会追随一种或多种观念。这跟每个愿意进行审视的人都紧密相关。

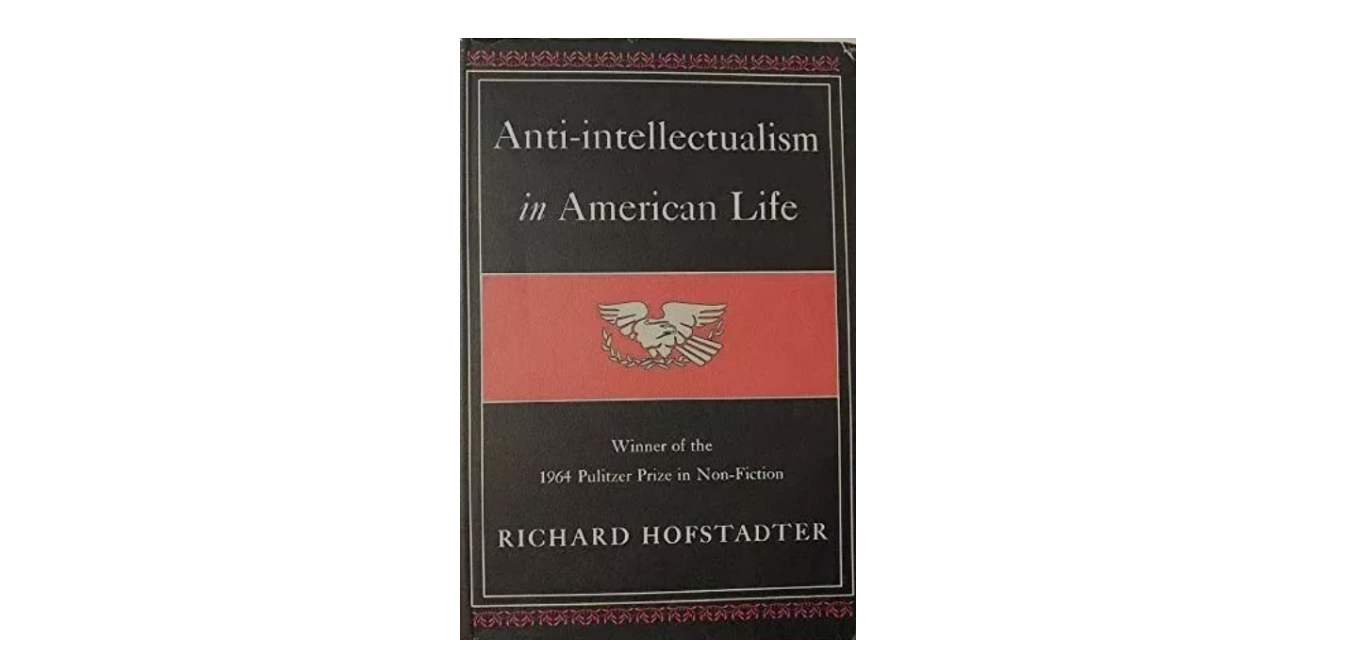

2021年,译林出版社《美国生活中的反智主义》(左)、上海译文出版社《美国的反智主义》(右)中译本封面。

霍夫施塔特是较早对此描述分析的人,他阐释的“反智主义”引领了后来的问题意识——包括直接启发了前些年的《反智时代》,后者认为“反智主义”至今普遍存在。霍夫施塔特本人的论述见于Anti-Intellectualism in American Life。这本书在进入公版期后,今年开春即由译林出版社、上海译文出版社同时翻译出版两个译本,《美国生活中的反智主义》《美国的反智主义》。我们摘编了《美国生活中的反智主义》部分内容,下面,不妨就从他对“智识”和“智力”的区分开始。

原文作者|[美国]理查德·霍夫施塔特

摘编|罗东

《美国生活中的反智主义》,[美国]理查德·霍夫施塔特 著,何博超 译,译林出版社,2021年3月。

01

被推崇的智力,被鄙夷的智识

在试图评价我们社会中的什么素质让智识变得不受欢迎之前,似乎有必要谈谈智识通常都被理解成什么样子。

当人们想要去理解某种普遍的偏见时,普遍的惯用语是个合适的出发点。任何对这一点感兴趣的人,当他考察美国流行的文字作品时,他都会注意到智识(intellect)和智力(intelligence)这两种观念之间明显的差异。前者频繁地被当成一种绰号来用,而后者却不是。没有人会质疑智力的价值;作为抽象素质,它普遍地受到尊重,而且似乎在智力方面出类拔萃的人也会得到高度评价。有智力者总是受到赞誉;而有智识者虽然有时也会受到赞扬——尤其是当人们相信,智识包含智力时——但通常来说,人们在看待他时,也会带着怨恨和怀疑。恰恰是他,而非有智力者,也许会被认为是不可靠的、多余的、不道德或有颠覆性;有时,尽管拥有智识,但他甚至也会被称作是无智力的(unintelligent)。

Anti-Intellectualism in American Life原版封面。

虽然智力和智识这两种素质之间的差异通常都是设想的,而非明确界定下来的,但是,流行惯用语的语境让我们有可能提炼出区分的实质,对于这一区分,人们似乎普遍这样理解:智力是心灵的优异性,它的使用范围相当狭小、直接而且可以预测;它是一个可控、可调整、永远有实践性的素质—是动物具有的最突出和最可贵的优异性之一。智力发挥作用的框架具备有限但又明确提出的目标。它也许会很快地从思想中排除那些看起来对实现目标没有帮助的问题。最后,恰恰是因为具有这种普遍的用途,故而每天都能看到智力在活动,不论是简单的,还是复杂的人都同样会赞美它。

与之相反,智识是心灵之中批评性、创造性和沉思性的那一面。智力试图去掌握、控制、重组、调整;而智识则是检查、斟酌、好奇、究理、批评和想象。智力会在情境中抓住直接的意义并且评价它,而智识则评价“评价本身”,寻找整个情境的意义。智力可以被称赞为动物的素质;但智识则是人类高贵性的独一无二的表现,作为人的素质,它既受褒扬,也遭到攻击。当区别这样界定下来,我们就更容易明白:为什么我们有时会说,即使一个人具有了公认能洞察事物的智力,但相对而言,他却是无智识的;为什么按照同样的道理,在那些明确属于知识分子的人士中,我们也能发现程度相当之高的智力。

这个区分似乎过于抽象,但在美国文化中,体现它的例子屡见不鲜。比如,在教育中,没有人怀疑过:选择智力、培养智力是极为重要的目标;但是,教育应该在什么程度上培养智识一直是争论激烈的话题;而智识的反对者则在大多数公共教育领域里行使着绝对的权力。

不过也许,最让人印象深刻的例子可以参考美国人对发明技能的看重,它相反于纯科学方面的技术。最杰出的发明天才爱迪生几乎被美国公众奉为楷模,而且围绕着他,还树立起了传奇。在我看来,公众为爱迪生的发明欢呼喝彩,因为它们如此惊人而且直接影响了日常生活,但人们指望不上纯科学的成就也能得到一样的待遇。人们可能期待,为现代物理化学打下理论基础的、我们纯科学的最伟大的天才约西亚·威拉德·吉布斯也能在受过良好教育的公众中成为类似的人物,得到与爱迪生比肩的称赞,然而,尽管吉布斯的作品在欧洲大名鼎鼎,他终其一生都不被美国公众所知,甚至在他从事了三十二年教学工作的耶鲁大学,他的事业也是寂寂无闻。虽然在19世纪,以科学成就而言,耶鲁是美国大学的领军者,但连五六个能理解吉布斯著作的学生都培养不出来,也没有尽力为他争取个什么荣誉学位。

02

靠观念为生,还是为观念而活

我们一说起社会中智识的命运,一个特殊的困难就会出现;这个困难的原因在于:尽管我们认识到了智识不仅仅是职业方面的事情,但我们还是得从职业的角度来谈及智识。

智识在一般的惯用语中被理解为某种专业和职业的属性;我们把智识者(知识分子)称为作家或批评家,教授或科学家,编辑、记者、律师、神职人员等等。正如雅克·巴赞所说,知识分子就是拿着公文包的人。这种方便的理解很难舍弃;知识分子的地位和角色就这样同所有拿着公文包的专业联系在一起。

但是,我们很少有人相信,某个专业成员——甚至是知识型专业——就必然符合特定意义或严格意义上的知识分子。在大部分专业中,智识也许有用,但即便没有智识,智力其实足矣。例如,我们知道,学院人士不都是知识分子;我们还经常为这一事实感到痛惜。我们还知道,既然智识不同于受过专业训练的智力,那么与智识有关的一些事情并非附着于整个职业,而是仅仅依附于个人。当我们困惑于智识和知识分子阶层在我们社会中的地位时,我们想到的不仅仅是某个职业群体的处境,而且还有那种与某个精神品质有关的价值。

电影《安妮·霍尔》(Annie Hall1977)剧照。

我们的文化中,有些工作可以认为属于熟练工——律师、编辑、工程师、医生,当然也包括一些作家和大多数教授——虽然这些工作极为依赖观念(ideas),但是,它们其实并不独特地属于知识分子。

一个从事知识专业或半知识专业的人在进行自己的工作时,必定掌管着一家卖“冷冻观念品”(frozen ideas)的实体店;只要他做得好,他就必定是在通过智力来使用这些观念品;但是,按照他的专业能力,他主要是将之用作工具。问题的核心—借用马克斯·韦伯对政治的区分—就在于,这种专业人靠观念为生(live off ideas),而非为了观念(for them)而活。

为了定义知识分子的独特本质,我们必须能够确定:什么因素把“那些是知识分子的教授或律师”与“那些不是知识分子的教授或律师”区别开来;或者,也许更恰当地说,我们要确定的是:什么因素让我们能说,在某个时候,教授和律师以完全常规的专业方式在活动,而在另一个时候,他们又成了知识分子。差别并不在于他所处理的观念的特征,而是在于他对待这些观念的态度。我已经说过,在某种意义上,知识分子为了观念而活——这意味着,他对于心灵生活有一种奉献感。这没什么可惊讶的。这种角色具有特殊的含义,它意味着,在认识活动中存在着终极价值。

当苏格拉底说未经审视的生活不值得去过时,他一下子想到了这种活动的本质。我们能听到历史上不同的知识分子都发出了相同的声音,他们在不同的时代、地点和文化中以相应的口吻表明自己意识到了这种感受。

比如,在洛克的《人类理解论》中,我们听到他的第一句话就是以更为世俗、更为积极的方式表达了相同的追求:“正是理解,让人类高于其他有感觉的事物,让他具有了一切可以凌驾于它们之上的优势和支配权。”霍桑在《福谷传奇》近结尾的一段里认为,自然为人设定的最高目的就是“有意识的理智生活和感受力”。最后,还有我们时代的安德烈·马尔罗(André Malraux),他在自己的一本小说里提出了一个问题:“人如何能把生活过得尽善尽美呢?”他自己回答道:“把包罗万象的经验转变为有意识的思想。”

03

反智主义,一个美国例子

然而,反智主义却是广泛存在的。当然它没有被清晰定义。之所以如此,一个原因在于,恰恰是它的模糊性使其能更便利地作为形容语用在争论中。但无论如何,给它下定义确非易事。作为观念,它不是一个单一的命题,而是一系列复杂的相关命题。作为态度,它通常都不是以纯粹的形式存在,而是充满矛盾——纯粹、单纯的厌恶知识界或知识分子的态度并不常见。

作为历史问题,如果还是用这个名字,那么它并不是一条恒常不变的线索,而是一股在强度上时时出现波动的力量,它从不同的来源获取自身的动力。我不想坚持严格或狭隘的定义,这样的定义放在这里并不适宜。

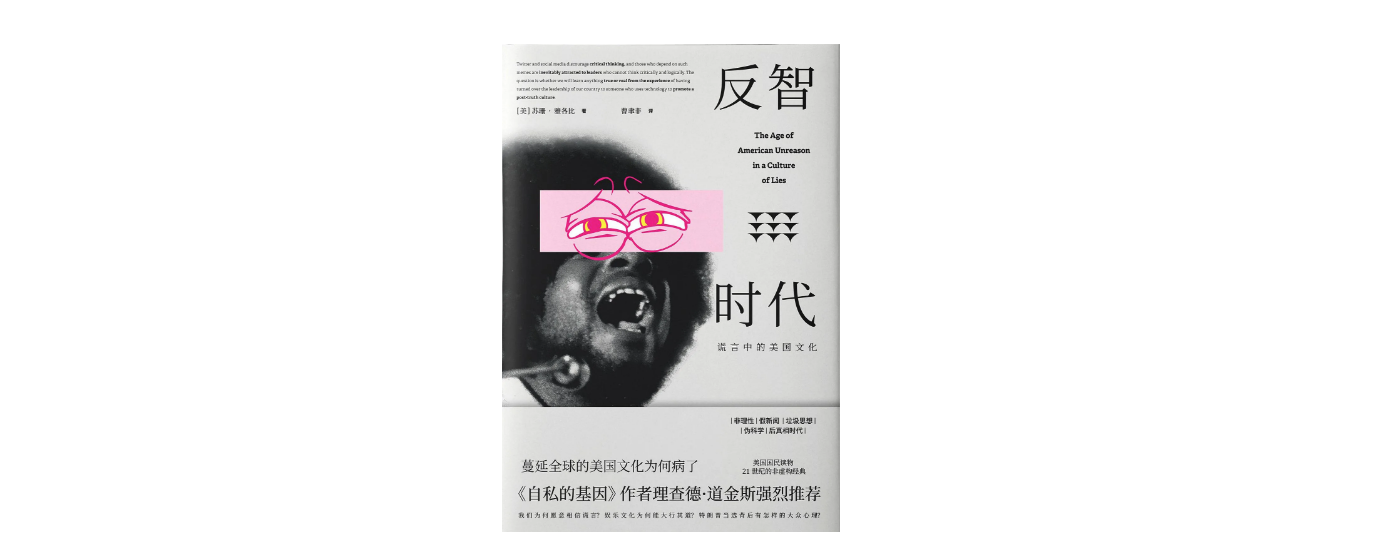

《反智时代:谎言中的美国文化》,[美]苏珊·雅各比 著,曹聿非 译,新星出版社,2018年6月。该书是受霍夫施塔特《美国生活中的反智主义》启发之作。

有一些定义来自那些对知识分子强烈不满的人,且看一个美国例子。

在1952年竞选中,国家似乎需要一些词汇来表达对知识分子的鄙夷,到那时为止,知识分子成了美国政治中具有自觉性的主题。蛋头这个词原本在使用时并没有贬义的联系,但它很快就被赋予了这样的联想,比起传统使用的高知一词,它具有更尖锐的言外之意。大选结束后不久,信奉右翼政治信仰的通俗小说家路易斯 · 布龙菲尔德提议,如果有一天这个词收入词典,那么可以按照如下方式:

自命有智识的冒牌货,通常是教授或教授的门生。骨子里浅薄无知。对任何问题的反应都过分情绪化,女性气十足。目空一切,自负狂妄,轻视更合理、更有能力之人的经验。其思想在本质上一团乱麻,沉浸在多愁善感又狂热传道的混乱中。遵循尼采那种老派的哲学道德观,这不断地让他们身陷囹圄或蒙受耻辱。他刻意地把自己弄成一副学究样(prig),喜欢考察问题的方方面面,以至于头脑糊里糊涂,原地打转。有一颗贫血的心。

04

与高尚的事业联系在一起?

反智主义通常以纯粹或毫不含混的状态存在。但看起来很清楚,那些与智识争执的人几乎总是对智识怀有矛盾心理:他们把尊敬、敬畏与怀疑、怨恨混杂在一起;人类历史中的许多社会和时代都是如此。无论如何,反智主义并非那些绝对敌视思想的人所创造的。恰恰相反:正如受过充分教育者的最有力的敌人都是受教育不足之徒(half-educated),故而主要的反智主义者通常也都深入地从事思想,只不过沉迷于这种或那种陈腐或废弃的思想中。很少有知识分子会没有反智的时候;很少有反智者会没有执着的理智激情。

如果反智主义像我相信的那样,已经成为我们文明中普遍存在的特性,那么,这是因为它通常都与高尚的——或至少是合乎情理的——事业联系在一起。它首先牢牢抓住了我们的思维方式。反智主义之所以能进入政治,原因则是,它与我们对平等的热情关联在了一起。它在我们的教育中也很难对付,这一部分是由于,我们的教育信念是平等主义的。

电视剧《围城》(1990)剧照。

鉴于上述原因,我们务必要尽可能地从这些善意的冲动中将我们的反智主义切除下来,尽管后者依靠前者为生;我们的手段就是可以免除这些冲动的、连续又精细的思想手术。只有以这种方式,反智主义方能被抑制和遏制;我并没有说要把它完全根除,因为我相信这超出了我们的能力,而且我也认为,那种想要彻底去除这种或那种恶性的不羁热情,同我们时代中的任何妄念一样,都有可能是危险的。

《浪漫主义的根源》,[英]以赛亚·伯林 著 / [英]亨利·哈代 编,吕梁、张箭飞 译,译林出版社,2019年10月。

我可不想鼓励人们顾影自怜,但知识分子有时动不动就会如此,他们会说自己是落在巴比伦城中的具有纯粹美德的君子。无须这样论断,也无须断言:对知识分子就应该一概纵容,他们就应该行使强权;尽管这样说,是为了强调:对智识及其功能的尊重是任何社会的文化与健康的关键,而且我们这里通常都很明显缺乏这种尊重。

与知识分子生活在一起的人,不太可能把他们过分理想化;不过,虽然知识分子作为人,也会犯错,但他们与重要的智识功能之间的关系,令我们想起了教会的一个卓见,其认为,尽管教士难免有错、难免有淫邪之罪,可教会本身依然是神圣的。当然,甚至在这一点上,我并没有忘记,智识本身是会被高估的;我也没有忘记,试图在人类事务中为之安排恰当的位置,只是,这种合理的做法不应该被叫作反智主义。

人们会欣然同意T. S.艾略特的看法,他认为,“没有太多人性的理智能力仅仅如同象棋神童的才华而已,虽然它们都值得赞赏”。

本文经译林出版社授权摘编自《美国生活中的反智主义》第一、第二章,摘编顺序有重新调整,内容有增删。

摘编|罗东

编辑|西西;走走

导语部分校对|王心