原标题:马丁·路德如何重塑了我们的大脑?

《路德在沃尔姆斯会议前》局部,安东·冯·维尔纳绘。图片来源:Public Domain

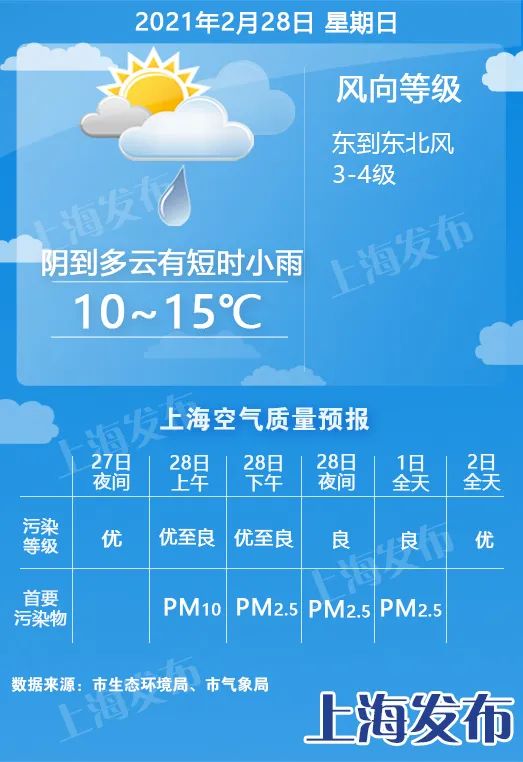

《路德在沃尔姆斯会议前》局部,安东·冯·维尔纳绘。图片来源:Public Domain当你习得某项特定技能时,你的大脑会发生变化,会有神经层面的重组。这一更新会在你的左腹侧枕颞区留下一块专业化的区域,影响大脑右半球里的面部识别机制,削弱你进行整体视觉加工的倾向,提高你的语词记忆并使你的胼胝体增大,而胼胝体正是沟通大脑左右半球的“信息高速公路”。

如何解释这些神经与心理层面的变化?

你的文化程度可能很高。在你——或许还是个儿童时——学会阅读后,大脑便会重组,以更好地适应你的努力,这既有功能性,也是你的心智于无意间造成的结果。

如此一来,要解释你大脑里的这些变化——如胼胝体增大,面部识别能力弱化——我们就需要追问:你的父母、社群和政府是从何时起开始认为阅读能力是每个人所必需的?为什么会这样?在此,一个神经科学与认知之谜转化为了一个历史问题。

当然,书写系统已有数千年历史,早在古代的苏美尔、中国和埃及就已确立起来,但绝大多数文明社会里都只有很小一部分人有阅读能力,且这个比例一般不超过百分之十。人们是什么时候开始认为每个人都应当学会阅读的?它也许与19世纪经济的迅猛增长相伴相随?或者这种想法来自18世纪启蒙运动中推崇理智与合理性的知识阶层?

不,它来自16世纪的一项宗教性的突变。经历了此前几个世纪的周期性酝酿,“人人都应当能自行阅读和解释圣经”这一信念在欧洲迅速地传开,并推动了宗教改革的爆发,其代表性事件即是马丁·路德1517年发表《九十五条论纲》。新教徒开始相信,男孩和女孩都必须自行学习圣经,以便其更好地认识上帝。在新教的传播过程中,英国、瑞典及荷兰受众群体的识字率已超过了当时更加国际化的意大利和法国。为了永恒的拯救,家长和政治领导人都想方设法确保孩子的阅读能力。

经济学者萨斯查·贝克(Sascha Becker)与罗哲·沃斯曼(Ludger Woessmann)的研究团队对这一观点进行了最为严谨的检验。包括路德自述在内的史料表明,在德意志诸邦范围内,新教是从路德的根据地维滕堡(萨克森公国)开始向四方扩散的。贝克和沃斯曼考察了19世纪普鲁士的识字率与入学率数据,指出新教徒数量较多(与天主教徒相比)的郡县在识字率与入学率方面亦占优。这就体现出一定的相关性。二人还表明,得益于历史上以维滕堡为中心的扩散,距离维滕堡每远100公里,郡县里的新教徒比例就要降低10个百分点。随后,借助少许的统计学技巧,他们从这一模式中捕捉到了新教在传播过程中的变异情况,从某种意义上讲,这些变异来自宗教改革的“震波”,它从维滕堡这个“震中”向外扩散。最后,他们指出更多的新教徒数量确实导致了更高的识字率和入学率。全新教郡县的识字率比全天主教郡县要高出将近20个百分点。后续的研究聚焦瑞士的宗教改革,那里的“震中”是苏黎世和日内瓦,发现其模式与德意志诸邦惊人地相似。

路德在维滕堡的住所 图片来源:Stephencdickson/CC BY-SA 4.0

路德在维滕堡的住所 图片来源:Stephencdickson/CC BY-SA 4.0新教对识字率和教育的影响,放到今天也依旧清晰可见,如新教和天主教在非洲与印度的传播就产生了不同的影响。在非洲,20世纪早期(年代已经相当久远)的新教团体活动区域,在识字率上比天主教团体活动区域平均而言要高出16个百分点左右。在某些分析里,除非直面与新教布道者的“属灵之争”,否则天主教的传播对识字率几乎没有影响。类似的效应在20世纪早期的中国同样可见。

新教对圣经阅读能力的强调改变了天主教的实践,并且在无意间奠定了现代学校的基础。经历了反宗教改革的烈火之锤炼,耶稣会也采纳了许多新教的做法,其中就包括对就学和世俗技能的强调。一项针对巴拉圭、阿根廷与巴西交界处的原住民的研究发现,一个社群离历史上的耶稣会教团(存在于1609年至1767年)越近,它在今天的识字率也就越高。比较而言,在同一区域内,与方济各会相邻与否则与其现代识字率没有关系——方济各会的诞生比宗教改革早三个世纪,没有接纳新教的价值观。

全民的、由国家拨款的学校教育这一理念,在宗教理想中有其根基。最早在1524年,马丁·路德就强调称父母应保证孩子能识字,而世俗政府也有兴建学校的责任。这种受宗教驱动而创办公立学校的做法,让普鲁士成为了公立教育的典范,这一模式随后又为英美等国所效法。

1560年,宗教改革的浪潮传到苏格兰后,约翰·诺克斯(John Knox)及其改革派同志也呼吁为穷人创立免费的公立教育,他们为此辩护的理由也是每个人都需要掌握相关的技能,以便更好地认识上帝。如此一来,办学的重担就落到了政府头上,世界上第一笔地方学校税于1633年开征,1646年又再加征。

这一全民教育的早期实验也许正是苏格兰启蒙运动的助产士,它造就了大卫·休谟与亚当·斯密等一众明星知识人。一个世纪以后,这一小片区域的勤学好问之风又让法国的伏尔泰感叹道,“谈起何谓文明,我们就将目光投向苏格兰。”伏尔泰是在胡格诺派(法国的加尔文主义者)的控制区域长大的,上的是耶稣会学校,启蒙运动里的其他一些明星人物如狄德罗、孔多塞等也有相似经历。卢梭的读写能力则极可能来自信奉加尔文宗的父亲,彼时他们定居于新教主导的城邦国家日内瓦。

识字率、路德以及你的左腹侧枕颞区的故事不过是一幅宏大的、目前初具雏形的科学图景的一小部分。我们的心灵、大脑乃至于我们的生物学构造,从方方面面看,均受到上一代人传给我们的社会规范、价值、制度、信念以及语言的深度塑造。透过设置激励和定义约束条件,这个由文化建构起来的世界形塑了我们的思想、感受和意识——它修正和校准着我们心灵的运作方式。

本文作者Joseph Henrich系哈佛大学教授,主攻进化生物学,近期著作有《世界上最古怪的人:西方人的奇特心理与现实繁荣从何而来》。

(翻译:林达)