原标题:洛尔迦:我永远和那些一无所有的人站在一边

即使世界坚硬封闭得如同石头,加西亚·洛尔迦也能用词语瞬间敲开它,赋予禁锢其中的一切以灵魂和新的生命。似乎任何词语在其笔下都会即刻拥有某种魔力,能将事物间的惯常界限与障碍化为乌有,并让它们听从其召唤,跳脱原有属性的束缚,像音符一样彼此呼应生成新的存在。

无论是天空还是大地与海洋,星辰、飞鸟还是花朵与落叶,或是那些最为寻常的事物,仿佛都可以在其召唤下跟爱与死亡紧密相连,都能被他胸中的鲜血与火焰彻底熔炼,生成属于他的永恒世界。在这个世界里,洛尔迦,这位只活了三十八岁的格拉纳达之子获得了永生。

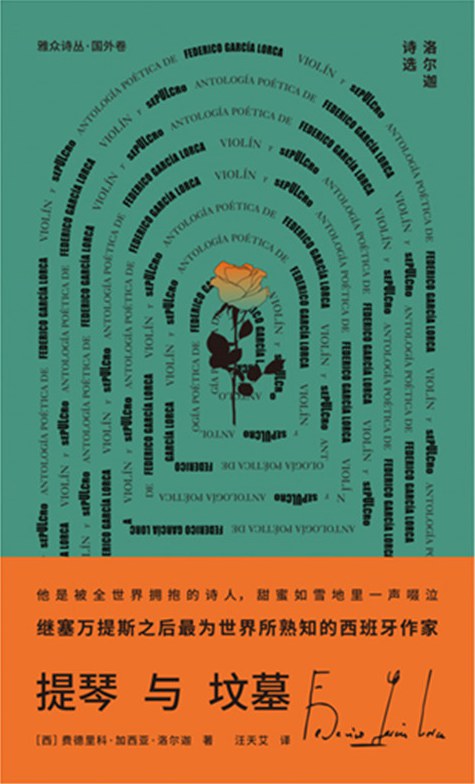

费德里科·加西亚·洛尔迦(Federico García Lorca,1898—1936),二十世纪最伟大的西班牙诗人、“二七年一代”的代表人物。其最具代表性的谣曲和深歌诗作完美结合了现代诗歌技巧及西班牙民间歌谣传统的语言特色,对世界诗坛产生了巨大的影响。主要作品有诗集《吉卜赛谣曲》《歌集》《诗人在纽约》,戏剧《血的婚礼》等。

撰文 | 赵松

从平常事物中提炼非凡意象

《提琴与坟墓》,作者:(西)费德里科·加西亚·洛尔迦,译者:汪天艾,版本:雅众文化|北京联合出版公司2021年1月。

阅读洛尔迦的诗是种奇妙的体验。这位对世间万物有着惊人的感应力、洞察力、想象力和语言掌控力的天才诗人,能从任何平常事物中提炼出非凡的意象,并在某种特定的语境里叠置通融为神秘的整体,去承载其既单纯又复杂的情感与思想。对于他来说:“诗歌是在街上走动的东西。它移动着,从我们身侧经过。万事万物都有自己的神秘,诗歌就是万事万物的神秘。”

他能用最为朴素的方式揭示神秘的无所不在:

听听吧,我的孩子,听静默的声音。

波澜起伏的静默,

静默之处

山谷和回声沿坡滑落,

静默让我们的额头

贴向地面。

(《静默》)

为什么要让孩子去听这静默的声音?是倾听自然之力,万物的自在?或许,他只是在暗示,人只有在真正理解了静默的时候,才能理解世界的沉默本质,才会坦然地将自己的额头贴向大地,就像孩子把脸贴向母亲的怀抱。

他知道,同样神秘的,是人的生命本身,是欲望、爱与死亡——它们不仅催生了人在世间的全部戏剧,也通过彼此不断的缠绕逐渐呈现了人的命运。他知道只有在静默中才能体悟人生的戏剧与命运,他写下的所有诗篇,都像成熟的麦子饱满低垂向大地那样指向了静默,并成为静默的声音。不管它们以何种状态出现,炽热、清冷,激越、低回,忧伤、痛苦,喜悦与畅快,都属于那无限的静默。

他清楚,在这静默里,欲望、爱与死亡如血肉一般彼此渗透难以分割。

爱、不安、苦涩与死亡

洛尔迦的画《爱》。

很少有人能像他那样以近乎出神凝视的方式来描写欲望与性爱,并赋予单纯、神秘且回荡不已的丰富意象:

只有你灼烧的心脏,

再无其他。

我的天堂是一片空地

没有夜莺

没有里拉琴,

有的是一条隐秘的河/和一小眼泉水。

繁茂枝条上

没有风的利刺,

也没有那颗想当

树叶的星星。

碎碎目光的

空地上,

有一道盛大的光

成为

别人的

萤火虫。

一次明亮的休憩

那一刻我们的吻

像轰鸣的月相

回荡,

推向远方。

你灼烧的心脏,

再无其他。

(《欲望》)

只有在最为炽烈的爱欲交织中,所有的感觉与想象才会在极点融合,以超出人听力的强音抵达终极的瞬间寂静。但能够灼烧心脏的,并不是欲望,而是爱。尽管洛尔迦不时会在诗里描写欲望,但他着力最多的,是爱,跳跃的蓝色火焰般的充满不确定性的爱。而在他的爱情诗里,即使是在最为炽热并满怀欣悦时也总是有某种莫名的不安时隐时现:

别让我失去你雕塑般的眼里

那奇迹,别让我失去

那音调,每个夜晚在我面颊

放下你的吐息里唯一的玫瑰。

我害怕我在此岸是

不发枝条的树干;最遗憾

没有花,没有果肉或黏土,

能给我苦难里的蠕虫。

假如你是我隐秘的珍宝,

假如你是我的十字架我透湿的痛苦,

假如我是你麾下的狗,

别让我失去已经赢得的一切。

用我狂喜秋天的树叶

装饰你的河流吧。

(《甜蜜嗔怨的十四行》)

与不安相伴随的,自然还有各种不易言说的苦涩,因此在他的笔下才会出现这样的诗句:“我本寻觅谨慎的峰顶,/你的心却给我蔓延的山谷/长得毒芹和苦涩知识的激情。”而往往越是爱的炽烈之极,不安也会随之高涨至顶点。只是在这样的时刻,又是最容易感知到死神的阴影正在悄然靠近的。洛尔迦的爱情诗最令人印象深刻之处,就在于它们会带着炽热的温度跟死亡的阴影缠绕在一起。对于他来说,爱情的发生与消失,似乎不仅跟对肉身、性爱的忧郁赞颂相伴随,还有一个永远摆脱不掉的死亡背景。正因如此,在他的爱情诗里,我们看到的常常并非对肉身、性爱的自然主义赞颂,而是爱在不断升腾的欲望与时刻逼近的死亡阴影之间的不安荡动:

“我的爱,我的爱,我想要留下/提琴与坟墓,华尔兹的绸带。”

“床榻温凉的玫瑰之下/死人呜咽着依次等待。”

他并不回避死亡问题,而是常会采取冷静直视的态度:“因为疼痛而痛的人将永远疼痛/惧怕死亡的人将永远把死亡扛在肩上。”对于死亡这个非经验事件,他会不时在想象中预演对它的体验,诉说藉此而发生的感触与沉思。他是如此着迷于死亡的意象,或许在他看来,死并非终结与消逝,而更像是另一种可以期待的生命方式:“日光洒进闭合的阳台/在我已经入殓的心上/生命的珊瑚展开枝桠。”他甚至早早就在诗里写下遗嘱:

等我死了,

要把我和我的吉他

埋进沙子里。

等我死了,

在橘子树

和薄荷中间。

等我死了,

随你们所愿,把我

埋在风向标下面。

等我死了!

(《记事簿》)

直面现实的勇气和行动力

《洛尔迦,诗人之死》电影海报,这部由西班牙导演胡安·安东尼奥·巴尔登执导的传记电影,以六个小时的片长,讲述了洛尔迦面对无法逃脱的死亡铁骑的追赶,是如何用诗歌燃烧自己的生命,将降临在自己身上残酷的谋杀,化为昭示黎明将至的暗夜辰星。

洛尔迦既不是那种躲在象牙塔里沉湎于玄想并对世界冷眼旁观的诗人,也不是那种着迷于宣泄个人欲求与渴望的诗人。与他那能洞穿融合一切事物的想象力相伴随的,还有直面介入现实的勇气和行动力。正像他在西班牙内战爆发后所说的:“我永远不会成为政治家。我是个革命者,因为没有哪个真正的诗人不是革命者。”因此他有很多诗是指向残酷剧变中的现实世界的。他不仅在报纸上公开表态支持工人阶级和左翼政党,还为他喜欢的底层民众而组建剧团并编写剧本到各地巡演,毫不畏惧,因此成为发动政变并引发内战的右翼势力跟法西斯分子的眼中钉。他能预感到这会带来什么样的后果,就像在内战爆发前预感到“很快,这片空地就会堆满死人。”但他并不会退缩,因为他“渴望一个更加公正、兄弟般的社会。”因为“人类的苦痛和世上的不公,让我无法把家搬到星辰之上。”“这个世界上,我永远和穷人站在一边。我永远和那些一无所有、甚至连一无所有所带来的平静都不拥有的人站在一边。”

单凭这本薄薄的《提琴与坟墓》来谈论洛尔迦其人其诗艺,就像想通过生平介绍来了解他那非凡人生一样,是非常困难的。毕竟这只是他诗歌世界里的一小部分。但是,这本诗选里的诗篇,就像洛尔迦诗歌世界的一些切片,任何一片都藏有其灵魂的基因和通往那个世界的秘道。即便只是从那首短小的《海螺》里,也可以看出洛尔迦诗艺的基本特点:

有人为我带来一只海螺。

地图上的一片海

在里面对它唱歌。

我的心里

满是海水

有幻影般银色的

小鱼。

有人为我带来一只海螺。

令人意外的,不是他把海螺变成了一个时空转换器般的存在,把地图上的海直接转换为海水装满心里的意象,而是“有幻影般银色的/小鱼。”人对海的向往、回忆、怀念以及各种感觉的微妙处都是无法描述的,但他偏偏就能为它们赋形,让所有的这一切转化为有幻影般银色的小鱼。因为他知道,如果世间万物是各种意象,那么能准确形容它们的,只能是某种生发自诗人内心深处的火花般的意象——当那些有幻影般银色的小鱼游入读者心里时,他们瞬间拥有的不只是海螺、海以及对这一切的所有想象,还有彻底放下言说负担的那个刹那。

洛尔迦写诗是在建造一个永远不会瓦解的世界,一个能让消逝在时间里的一切以彼此交融的方式重获新生的世界。他创造的是能够“破开血管的诗歌,入侵现实的诗歌,就像一种感情,我对万物的爱、对万物的嘲弄都可以在其中得到反映。”无论面对何种艰难境遇,遭受什么样的痛苦,在诗的世界里他都从容不迫,怀着异常清晰的使命感去推动这个世界的不断阔大,对于他来说,“诗歌是一种天赐。我完成我的任务,做好我应做的事,不紧不慢。”他漠视名声,永远不会对自己写下的东西沾沾自喜,“每天早上我都忘了自己已经写过的东西。这是继续保持谦卑、满怀勇气地工作的秘诀。”

就是这样的一位纯粹的诗人,加西亚·洛尔迦,格拉纳达之子,当他写下“每个下午在格拉纳达,/每个下午一个孩子死去。/每个下午河水坐下来/同友人说话。”这样的诗句时,或许并不会想到,自己最终会死在家乡人的枪口下。

在1936年8月19日,那个夏日的清晨。那属于他的树枝终于折断坠落了,而那些在树下等候多时的蒙面孩子们,终于如愿以偿了。就算你能像他那样去想象有青苔翅膀的孩子、环颈雉和云雀飞翔在他那失去温度的身体上空,陪伴他那高飞的灵魂凝视着下面仿佛静止的河流、塔马利特的树林里,也无法排解这种悲痛。

这种死的方式,远比死亡本身更可悲痛。或许,这是真正的诗人始终都要面对的残酷处境——急于扼杀诗人的各种野蛮的力量,永远都在周围窥视着。

作者 | 赵松

编辑 | 李阳 张进

校对 | 薛京宁