图片来源:视觉中国

图片来源:视觉中国●过去40年间,社会上的道德观念发生了不小的改变,医生这个职业也正在经历世俗化即商业化的过程。

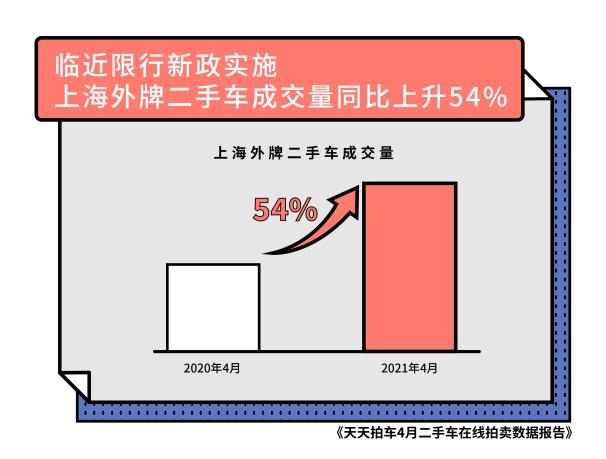

●公立医院开始企业化改革后,所得到的政府财政拨款不足总收入的10%,在“自负盈亏”和“放权让利”的政策引导下,各级医疗机构的创收欲望被空前激发并被允许,身处其中的医生的趋利倾向变得空前严重。

●很多医生不自知,因为有垄断的处方权,同时又是稀缺的医疗资源的看门人,医生也是这个体制中某种程度上的既得利益者。

■本报记者 胡珉琦

4月,北京大学第三医院(以下简称北医三院)肿瘤内科医生张煜实名揭露部分三甲医院存在的肿瘤治疗乱象,直指部分医生的无知和贪婪,以及监管的缺失。这次曝光不仅引爆了舆论,也让医患关系陷入紧张。

这不是医生第一次被打上“不道德”的标签,事实上,他们经常被看成是一个“不道德”的职业群体,因为公众认为他们将经济利益置于患者之上,这是公众最在意的医疗难题。

可与此同时,并没有多少人在意,对提供医疗服务的主体,也就是医生而言,他们又面临着什么样的困境?他们为什么会集体选择一种“不道德”行为?这种行为背后到底有着怎样的逻辑支持?在华东师范大学社会发展学院副教授姚泽麟看来,这是医学社会学不可或缺的研究视角。

姚泽麟从博士阶段就开始了中国医生职业伦理的研究,进行了大量田野调查,并完成了《在利益与道德之间——当代中国城市医生职业自主性的社会学研究》。这项研究正是回答了这样一个问题:医生为什么成了一个“不道德”的职业群体?

《中国科学报》:您如何看待北医三院医生揭露肿瘤科治疗乱象这一新闻事件造成的社会影响?

姚泽麟:有这类事件的存在,且隔一段时间就会出现在新闻里,它对整个医患关系造成的负面影响是巨大的。

去年,我在与一些肿瘤科医生的交流中发现,患者对肿瘤科医生的不信任情况是比较普遍的。这也导致了肿瘤科医生在执业中普遍面临的一个伦理困境,就是当医生在向患者或者家属介绍或者“推荐”一些较新的治疗方案或者药物时,会有所犹豫,因为不少患者及其家属的第一反应往往是——“你想挣我的钱”。

《中国科学报》:社会学是怎么看待医生群体中的“不道德”行为的?

姚泽麟:从我田野调查中所接触的医生来看,大部分医生都是有底线的,并不会完全舍弃医疗作用以换取经济利益。但是,这个群体所认同的职业伦理观也许已经和过去“行医等同于行善”有所不同了,他们是在有限度地接受理想中的职业伦理观。

社会学中对伦理的研究不少,我们会发现,伦理道德并非一成不变。事实上,过去40年间,社会上普通人的道德观念已经发生了不小的改变。医生这个职业也正在经历一个世俗化的过程,世俗化的过程也是商业化的过程,医生的道德责任相对弱化了,而把自身利益看得更重了。

不过,老百姓常常把医生在诊疗过程中夹杂着非临床的考虑,甚至是非临床的考虑凌驾于临床考量之上,简单归咎于“道德滑坡”,甚至在曝光帖中,医生自己也是这么分析问题的。

可他们都忽略了,当整个医生群体或多或少都存在对经济利益考量的事实时,这种行为的根源就必须从系统结构中去寻找。

医生作为医疗服务的直接提供者,长期以来承受着来自患方的不满、怨言甚至愤恨,但我们却很少把研究的落点放到医生身上,他们究竟为什么要这么做?这正是社会学所要关注的。

《中国科学报》:您说过,医生执业动机和行为的改变其实在医疗卫生体制的变化中就已经埋下了伏笔。所以,这才是导致医生“不道德”行为的根源?

姚泽麟:20世纪70年代末以后,我国城市地区的医疗卫生体制发生了根本性改变。在此之前,公费医疗、劳保医疗解决了大部分城镇居民的医保问题,而且当时建立了一套行之有效的分级诊疗体系,公立医疗机构受到政府的严格管制,作为全额拨款单位,医院和医生很难产生逐利的动机和行为。

可是,在这样的制度下,国家财政支出的负担过重,国家—单位医疗保障制度就逐渐瓦解了。因此,越来越多的人没有医疗保障,他们在看病时就只能自己付费。于是他们处于“被动自由就医”的状态。表面上看,老百姓获得的就医自由越来越大,可以到任意一家他们中意的医院看病,只要他们能挂到号。于是病人们都涌向了三甲医院,使得那里每天都像“打仗”一样。这对分级诊疗体系是一种巨大的打击,无序就医的状况日益加剧。

这只是一个方面。更为关键的是,公立医院开始了企业化改革。我国目前的公立医院就像是一个“怪胎”。一方面,我国的公立医疗机构从产权上来讲归国家所有;另一方面,公立医院所得到的政府财政拨款不足总收入的10%,在“自负盈亏”和“放权让利”的政策引导下,各级医疗机构的创收欲望被空前激发并被允许,以致身处其中的医生的趋利倾向变得空前严重。

两方面的制度因素交织在一起,对医生的执业行为以及医患关系产生了深远的影响。

《中国科学报》:公立医院改革和医生执业行为之间具体是如何产生关联的?

姚泽麟:医院自负盈亏,势必会要求提升医生的服务效率和经济效益。公立医院把国家给予自己的经营压力层层降解到各个科室,而各个科室又把这种压力分解到每个医生,于是,医院对医生的考核越来越精细化。

考核的首要指标是总收入,但是,仅有总收入还不够,医院还有病床使用率、病床周转率、平均住院日、收入药占比等等一系列指标。这些指标导源于医保部门对医院的考核,但同时也是医院在自负盈亏的现实下,不断提高效率、增加经济效益的内在要求。

考核指标为什么会深深影响医生的执业行为?因为与绩效“挂钩”。

医生的正式收入分为基本工资和绩效工资,在调查中,很多年轻医生告诉我,他们的绩效工资可以是基本工资的2~3倍。所以,从个人利益出发,医生不得不把经济收益纳入临床工作的考虑当中。

这当中还有一个不合理之处在于,在医疗体系里面医生的劳动是最不值钱的。能够体现医生的劳动价值的医疗服务价格低得令人难以置信,使得医疗服务的价格并不能有效反映医生的劳动价值。因此,医生只能通过向更多病人提供耗材、检查与药品来获取经济收益。这也是目前过度医疗的三个“重灾区”。

《中国科学报》:如果我们把医生的趋利行为都归结为不合理制度下的“被逼无奈”,恐怕老百姓是很难接受的。

姚泽麟:当然,除了这种“强制”原因外,医生对于这些不合理制度安排的接受也有一些非强制性的原因。他们在这个体制中也是某种程度上的既得利益者。面对行政体系,医生软弱无力,但在面对下游患者和上游医药厂商时却显得权力强大,很容易把行医权力的垄断转化为经济利益,满足公立医院的自负盈亏需要,同时也弥补自己正式收入的不足。

一方面,医生具有国家与社会所认可的职业权力,有垄断的处方权;另一方面,他们又是稀缺的医疗资源的看门人。而公立医院,特别是三甲医院在整个医疗服务市场中占据着支配地位,为身处其中的医生诱导病人接受大量的甚至是不必要的医疗服务提供了极为便利的条件。

公立医院的垄断地位造成了两个方面的后果。首先,医生对患者保有优势地位,尤其是当医生面对一个原子化的患者群体时。由于目前分割的医疗保障计划使得我们缺乏一个有力的第三方来制衡强大的供方,医疗服务中医生与患者之间的权力极为不平等。一方是强有力的医疗执业者,面对患者,他们有着非常大的自由,现有的制度安排并不能有效地规制他们的诱导需求行为;另一方则是弱势的患者,面对医生,他们不能辨别医生是否提供了适当的服务。

其次,因为公立医院的垄断地位,公立医院事实上成为了药品的销售终端,药企和医药代表对医生有所求,因此必须要讨好公立医院及其医生,使得医院和医生有条件从中获得一定的灰色收入。

对于这样一个既得利益者的身份,很多医生并不自知。针对这一点,政府似乎并没有实施严格的监管,客观上给医生从医疗服务中创造经济收益留下了足够的空间。结果是,医生通过市场机制获得了经济收益的弥补,实际上也帮助国家减轻了医疗领域沉重的财政负担。

可是,这么做的代价是很沉重的。医生被民众当作了一个“不道德”的群体,医患之间不信任,暴力事件时有发生。最终,医生成为了医疗卫生体制的“缓冲器”和“替罪羊”。

《中国科学报》:有什么办法可以影响医院、医生的执业行为?

姚泽麟:一个职业的发展需要外部的制度依托,也需要内在的精神支撑。当下我们能做的,就是要求医生在职业教育阶段和临床执业阶段加强并内化职业规范与伦理教育,提升自身的医学人文素养,而自治行业协会的创建将有助于实现这一点。

从根本上来说,国家应当继续加大在医疗卫生领域的职责担当。2009年新医改之后,政府的积极努力是有目共睹的,最显而易见的就是我们现在的各种医疗保险已经覆盖到几乎所有国民。

但是,正如医改专家、北京大学教授顾昕所说的,影响医疗卫生体制运行的,除了医疗服务的筹资模式外,还有医疗服务递送的组织模式。我们在筹资领域也就是医疗保障领域的诸多成绩并不能掩盖我们在递送模式领域的改革的滞后。

目前,公立医院自负盈亏与放权让利的政策并没有实质性的改变,而且由于公立医院的逐利动机以及医保制度无力对医生行为实现有效约束,我们现有的分级诊疗体系仍然形同虚设。三甲医院不断扩张,而患者的“看病难”“看病贵”问题却并没有因此而改变。其实,随着医保覆盖面的扩大和待遇的提高,患者无序就医的状态反而是在加剧的。这种状态的加剧,对医患关系无益,对于医生的执业环境更是没有改善作用。

所以,要限制公立医院、医生的逐利动机和行为,就必须让公立医院名副其实。政府应该提供稳定足额的财政支持,同时加强监管,而不是让公立医院自负盈亏,导致公立机构最终从患者那里获取经济利益。不彻底改变这一点,再多的医保都无法满足公立医院的巨大胃口。这也是医改进入深水区后面临的最大挑战。