原标题:作家谈 | 一开始我也不知该怎么写

“文学与现实是一种复杂而辩证的关系,是象征和审美层面的关系,而非客观和朴素层面的关系。文学要通过语言和象征来达到对现实的书写,而不是严丝合缝地和现实相重合。所谓的现实只是一个有关现实的理解,对于文字工作者而言更是如此。”——梁鸿 梁鸿,学者、作家,中国人民大学文学院教授。出版非虚构文学著作《出梁庄记》和《中国在梁庄》,学术著作《黄花苔与皂角树》、《新启蒙话语建构》、《外省笔记》、《“灵光”的消逝》等,学术随笔集《历史与我的瞬间》,文学著作《神圣家族》、《梁光正的光》。曾获“首届非虚构大奖·文学奖”、“第十一届华语文学传媒大奖·年度散文家”、“2010年度人民文学奖”、“第七届文津图书奖”、“2013年度中国好书”等多个奖项。

梁鸿,学者、作家,中国人民大学文学院教授。出版非虚构文学著作《出梁庄记》和《中国在梁庄》,学术著作《黄花苔与皂角树》、《新启蒙话语建构》、《外省笔记》、《“灵光”的消逝》等,学术随笔集《历史与我的瞬间》,文学著作《神圣家族》、《梁光正的光》。曾获“首届非虚构大奖·文学奖”、“第十一届华语文学传媒大奖·年度散文家”、“2010年度人民文学奖”、“第七届文津图书奖”、“2013年度中国好书”等多个奖项。梁鸿:非虚构写作的人物与结构(三)

2019第六届创意写作国际论坛

/ 写《中国在梁庄》的时候我并没有鲜明的意识,当时我主要做文学批评,我自己有一个特别大的苦恼,就是感觉学术与生活的联系断开了,所以我觉得应该写一点与生活有关的东西。我想自己是从农村出来的,刚好可以回村里看一看,所以,那年暑假我就在梁庄住了两个月,第二年又回去住了两个月时间。

写《中国在梁庄》的时候我并没有鲜明的意识,当时我主要做文学批评,我自己有一个特别大的苦恼,就是感觉学术与生活的联系断开了,所以我觉得应该写一点与生活有关的东西。我想自己是从农村出来的,刚好可以回村里看一看,所以,那年暑假我就在梁庄住了两个月,第二年又回去住了两个月时间。说实话,一开始我也不知该怎么写,但是,我对自己有非常鲜明的要求:

第一,我不想写成小说;第二,我不会写成论文;第三,我要尽可能用大众化的语言来写。 在梁庄住了一个多月后,我当时突然间顿悟了。我拿着一个小录音机录我的奶奶、叔叔、邻居的谈话。我是农村长大的孩子,但是我离开太久了,他们的话语方式我根本掌握不了,可我还是觉得太妙了。

在梁庄住了一个多月后,我当时突然间顿悟了。我拿着一个小录音机录我的奶奶、叔叔、邻居的谈话。我是农村长大的孩子,但是我离开太久了,他们的话语方式我根本掌握不了,可我还是觉得太妙了。我作为梁庄的女儿,作为一个知识分子,回到阔别多年的家乡,我就像一个穿针引线的人,来到田间村头、房前屋后坐下来跟爷爷奶奶聊天。我将他们的自述作为作品的主体,但是里面还有我的主观情感。

如此一来,文体有一点四不像,既不是田野调查,又不是社会学、人类学论著,好像也不是纯粹的口述历史。就当时而言,这样的文体是有风险,但我觉得那是我当时找到的唯一可用的文体,我特别想呈现出现实感,我特别希望把农民的语言用上,但是我又不希望它全是农民的语言。如果作品中全是第一人称,又会把农民推远了,变得与现实缺少联系。所以,我就选择了以“我”为主线回到田间村头坐下来聊天。

后来证明,这种文体是对的,读者产生了极大共鸣。梁庄不仅仅在写梁庄,而是要让每一个读者都觉得那个村庄就是自己的村庄,里面的每一个人都不止有故事,还有温度。这些在某种程度上是结构决定的,这个结构并不是多么的高妙,但是它有一个独特的作用,能够让你产生真正的共鸣,让你想到你生命深处自己的存在。所以,对于文学而言,结构是非常重要的。

《中国在梁庄》出版后,很多人都仿照它的模式去写村庄,但我觉得,不论你写哪个村庄都不要再用梁庄的书写模式,因为“梁庄”在前,虽然它有很多缺点,但是它在那里,别人就不会觉得后来者有多好。对于写作者而言重复是致命的。

后来我要继续写下去的时候,朋友都劝我停笔,可是,我觉得梁庄还没有写完。《中国在梁庄》写的是梁庄人的生活,老人、妇女、儿童、村庄、河流,整个村庄的结构等等。但梁庄还有另外一部分人,在外打工者,他们也是梁庄人,他们的生活是在外漂泊的,我觉得把这部分人也写出来梁庄才是完整的。

第二本的创作过程比第一本更加艰难。梁庄在外打工的人范围太大了,他们散落在全国各地,我花了1.5年时间,沿着他们打工的足迹,跟他们同吃同住,感受他们生活的细节。 梁庄在外打工的人经历的城市非常多,几乎涵盖了中国所有的城市、所有的职业,我该怎么写?经过反复推敲,我决定沿用《中国在梁庄》的方式,把作品中的“我”稍微推远一点,但还是用自述的方式,跟他们聊天,看他们怎么理解自己的职业、怎么理解生活。

梁庄在外打工的人经历的城市非常多,几乎涵盖了中国所有的城市、所有的职业,我该怎么写?经过反复推敲,我决定沿用《中国在梁庄》的方式,把作品中的“我”稍微推远一点,但还是用自述的方式,跟他们聊天,看他们怎么理解自己的职业、怎么理解生活。我写了有10个城市左右,重点写了七八个职业。比如在西安我每天跟着我的堂哥堂嫂,他们每天蹬三轮上批发街给人拉货。我上午跟他们一块聊天,看他们怎么干活儿,下午我堂哥就找老乡到他们家来聊天。当时我觉得非常有收获,我的收获是原本在街上看到有蹬三轮车的,你会觉得他们乱骑乱撞,但是当你跟他们在一起生活,了解他们的生活之后,你发现真的没有那么简单,他们并不是一群不讲素质的农民,只是生活没有给他们更多的机会。并且这个机会不是简单的机会,而是有非常复杂的东西在里面。

我有一个老乡在外打工很多年,后来挣了钱就在老家盖了房子。我就问他说,你在西安挣了100万,为什么不在西安买房子?他就说,我为什么要在西安买房子?在这里我每天还要去进菜、卖菜,每天都要担心城管把我的车抓走。我在老家盖那么好的房子可以招待亲朋好友,我心里高兴,但是在西安就没有这种感觉。所以梁庄还是他的家,他在梁庄盖房是他身份的象征,他有归属感,他觉得那是我的房子、我的家,他可以作为一个主人翁被对待。

所以通过这些调查会发现我们对于很多东西的判断都是不对的,我们没有了解生活内部的逻辑,生活的复杂性程度要远远超过我们的想象。

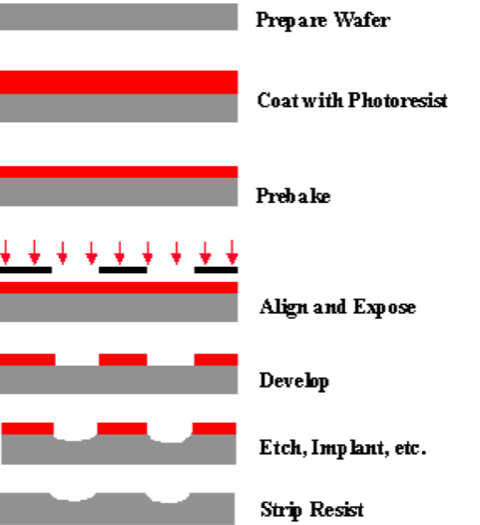

再比如,我在青岛采访一个电镀厂。做电镀需要使用氰化物,氰化物有剧毒,所以那是一个重污染行当。我堂姐是在那死的,我的堂叔在那生活了十年,脸能看出轻微中毒的迹象。除了健康问题他们还要跟黑社会做斗争,跟拖欠工资的厂长斗智斗勇,他们会去报复别人,会去偷厂子里的金属材料。他们坏吗?当然坏。他们为什么坏?因为他们遭受了不公平的待遇,他们通过偷盗弥补他们失去的正义。

所以,我认为这是特别有意思的地方。当我们说农民愚昧时,这里面褶皱太多了。很多时候,日常生活是被折叠的状态,表象之下的褶皱是很容易被忽略的。但一个好的作家一定要看到那些被折叠的东西,要把这些褶皱写出来。

我们现在虽然处在一个全球化的时代,获取信息的途径太多了,甚至到了信息泛滥的程度,但我们反而更需要作家来做深度挖掘的工作。在这个时代,一个好的写作者特别有意义,文学也特别有意义,他们能把时代的褶皱展开,把被时代遮蔽的东西呈现出来,让我们看到原来我们的生活是这个样子的。

2021年 创意写作国际论坛线下大课

八月,在贵州等你!

原标题:《作家谈 | 一开始我也不知该怎么写》