原标题:【专访】阎连科:我希望我的写作可以从宏大叙事中走出来

当下的河南正经历暴雨之后的洪涝灾害,河南作家阎连科的旧作《年月日》写的却是这片土地上的一场大旱。阎连科熟悉乡村,他感到灾难是乡村生活不能摆脱的一部分,在那里,人们每一年都在讨论旱灾、水灾和想不到的各种灾难。

《年月日》写于二十五年前,今时读起来并不过时。小说从“千古旱天那一年”讲起,旱灾过后村民纷纷离去,只剩一个老人和他的一条狗,太阳仍然晒得厉害,田里只剩一只玉米苗,他面对的是“虚渺末世”里的“死寂和荒凉”。借这部小说出版单行本之机,界面文化(ID:booksandfun)对阎连科进行了一次连线采访。在访谈中,他回忆了创作《年月日》的前后经过,也以过往的作品讲述了自己是如何看待乡村生活里温暖与粗暴两面。

值得一提的是,他的创作不仅包括小说,其非虚构作品《我与父辈》记录了父亲、大伯和叔叔的情感与生活,之后出版的《她们》与之形成对照,讲述了作为“父辈”对面的母亲、姑姑、婶婶和姐妹们的人生及女性生活。《她们》一书中提出了“第三性”的说法,在这次访谈中,阎连科也再一次解释了他心中的“第三性”的含义。

阎连科,1958年出生于河南嵩县,1978年应征入伍,1979年开始写作,2004年转业。现为中国人民大学文学院教授、香港科技大学冼为坚中国文化客座教授。2016年获得第六届世界华文长篇小说奖——红楼梦奖,2014年获得卡夫卡国际文学奖,曾多次入围布克国际文学奖短名单和长名单。(来源:出版方供图)

01 《年月日》中的灾与人:灾难是乡村生活不能摆脱的一部分

界面文化:《年月日》这部作品写于二十多年前,在新的版本中你添了一篇序,回头看这部作品有什么感受?

阎连科:我三十一岁开始有颈椎病和腰椎病,从那时起一直趴在床上写作,或者躺下来写,面向天空,在一个特制的架子下面写作。不停地写,也不停地到处跑着去看病。非常偶然的机会,我碰到了西安的一个医生,治疗效果比较明显,使我可以来回走路快一点。他住在西安的灞桥,那时病轻了,我就在他家门前荒野玉米地的小路上走来走去。已经好多年没有走路走得那么快,之前永远是半废半残那状态。荒野玉米地里没有任何一个人,我突然在脑子里闪出一个念头来——如果全世界的末日到来了,只留下一个人和一粒种子会是什么样?想到此后非常震惊和激动,第二天就从西安返回北京了。回来后就躺在一个残联工厂为我制作的写作架子下面,开始写作这篇小说。

算起来,小说是二十五年前写的,发表已经二十四年了,但一直没出过单行本。现在再看这小说,最大的感受是,原来我那个时候写作要比现在有激情得多,也自由得多。另外,就想那时为什么没有把小说写得长一点、更为复杂点,再添一个、几个人物或一条线索来,写十万字该有多么好——一个好小说的到来,完全防不胜防。你不知道它什么时候会出现,出现的结果会是什么样子。今天,再看这部小说,似乎其中的生活和现实是拉开距离的,但小说的精神却是极其贴近的。

界面文化:《年月日》的背景是旱灾过后村子里人都离开了,只剩一个老人和他的狗,为什么会想到这样的极端情境?

阎连科:我不以为这个是极端。我对乡村太过熟悉了,在乡村生活里,每年都在讨论旱灾、水灾和想不到的各种灾难。今天的城市好像离这个比较远,但刚刚发生在大都市郑州的水灾——是苦难,不也是在我们每个人的眼前和内心吗?灾难是乡村生活不能摆脱的一部分。当然,你也可以写传染病、饥饿、旱灾或虫灾,不过我选择了旱灾,这是偶然的,也是必然的。

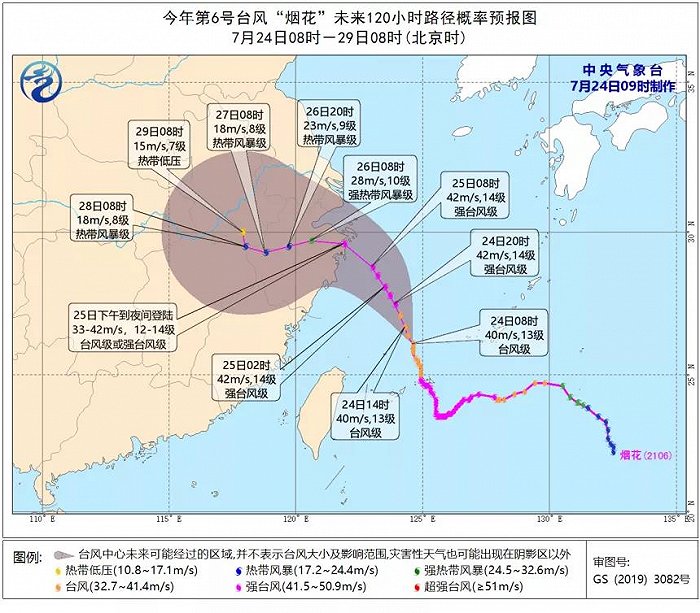

《年月日》

阎连科 著

磨铁文化·江苏凤凰文艺出版社 2021年6月

小说里的情节、细节不能说在我小时候的生活里发生过,但也不是特别奇特的想象,就是稍加想象了一点点。比如说饥饿,小时候哪怕只经过几天的饥饿,自然也就能够想象饥饿是什么样子了;经历过旱灾,自然可以想象水井里如果还有一点水,那就应该用棉花、棉被和衣服把水吸上来。这都是沿着日常生活经验,往想象的方向向前走一点的事。沿着日常的生活,朝着某个方向走上一小步。谈不上是极限,对我来说仍然是日常。说到为什么会写狗,其实之前我的小说也写过两次狗的存在,因为我自己是1958年出生的,是属狗的,也就自然写了狗。

界面文化:世界上只剩下一个人的场景,令人不禁想起疫情中的世界,比如镜头里拍摄到的城市封锁后空空荡荡的场景。你会觉得二十多年前的《年月日》与当下有什么联系吗?

阎连科:你说的那种情况,我在手机上都看到了。一个城市没有一个人,各种动物在大街上走来走去。看到那些画面时,我也非常震撼——我想,这是多好的小说画面啊。当时自己也想到过《年月日》。当然,《年月日》里是乡村,不是大都市。这之间如果有什么联系,那就是轮回和寓言的联系吧。现在讨论这些为时有些早,毕竟疫情还没有过去,人们还在痛苦中,不会冷静地去想它。但你说的那个画面对我的冲击非常大。当时我就想,那是末日世界里动物和动物、动物和人、动物和自然之间的关系和矛盾,是现代社会和大都市与时间和大自然的寓言关系和矛盾。今天看来,全世界的疫情都过度地政治化了,照此去写相当程度上是政治小说了,不是传染病或者人类灾难的写作了。

02 思考乡土:乡村与城市之间的“悬置人”承受着精神上的痛苦

界面文化:由乡村寓言《年月日》,我们可以谈到《我与父辈》这类书写乡村的非虚构作品。你在《我与父辈》里写叔叔是“两头担”的人,形容的是从乡村来、在都市生活、处于乡村与都市夹缝之中的人,你如何理解“两头担”的人?

阎连科:那时候,“两头担”还是个别人,经过最近四十年的改革开放,这样的人更多了,变成了乡村整整的一代人。所谓“两头担”,无非是两头悬空吧,这是一种被悬置的人。现在那么多农民工在城市打工,他们从二十岁到五十岁,三十年过去了,在城市里不是城市人,回到乡村已经不再能融进过去的乡村生活,这是我们今天的一种“悬置人”,是我们今天很少关注的一个群体。我们每天在说留守儿童、空巢老人,但是,那些在城市打工打了十年、二十年、三十年的“悬置人”,经过城市生活的洗礼,精神大多已经回不到乡村,但城市从来也没有接纳过他们。这样的人,在精神上的痛苦,我想是不亚于留守儿童和空巢老人的。

《我与父辈》

阎连科 著

果麦文化/河南文艺出版社 2019年1月

界面文化:他们的精神痛苦具体说来都是关于什么的痛苦?

阎连科:首先是回不到乡村生活的痛苦,包括乡村的人与人之间的关系和乡村的文化生活。今天的乡村大学生为什么到北京、上海读了大学后,宁可打工也不要回到原来的乡村和县城里去?我想你们这一代人,80后、90后、2000后的孩子们,如果是来自乡村或三、四线的城市和县城,应该特别能体会这种“悬置人”的生活和心情。

我来自乡村,自己出来得早,在城市毕竟有家、有妻子、有孩子、有房子,而你们没有这些,我多少可以体会你们这几乎一代青年的“悬置感”。再加上中国人对家和房子的概念和理解,和欧美国家是完全不一样的,所以,我想这种漂泊感、悬置感,是一代人、几代人内心的东西。这一点,在我们现在的文学中,没有突出的表现。

界面文化:你以往的作品里写乡土和乡村生活,一方面是有温暖温柔的,另一方面也有疯狂野蛮,这是你看到的乡村生活的两个面向吗?

阎连科:乡村生活中温暖和爱是美的一方面,但简陋、粗暴起来,也是和树皮、沙子一样。我的小说里,确实这两个方面都有体现。像《我与父辈》《年月日》里,温暖和爱体现得更多些,其他小说的简陋、粗暴挖掘得更多、更远一点。但我不认为这是分开的,《我与父辈》也写了生存的艰难,吃饭、盖房的艰难,那个家庭的贫穷,是很温暖的,也是苦难的。

在我自己的家庭里,直到今天大家都相当亲。乡村老家自然是传统的家庭,强调血缘与伦理,所以写非虚构会写到这些真实的东西。哪怕是在最残酷的年代,我的家庭都充满着温暖和爱,粮食是缺的,但不缺爱。我想,恰恰是这样的家庭环境,会看到人的一些相反的东西。一个人在温暖的家中,他的邻居是寒冷的,由此他可以体会到寒冷的无处不在和他人的颤抖。反过来,一个人在寒冷中,自然更能体会温暖的意义。

大家说我的小说是黑暗的、粗暴的,这是看大情节,其实具体分析不是那样的。《年月日》的表面是粗粝的,但之下的人和玉米、人和狗、以及老人对生活、对未来(的态度),每一个地方都充满着温暖和爱。所谓粗暴,无非生活本身的残酷、自然灾害的残酷,但人是充满爱和希望的。

03 看见女性:中国庞大的乡村是女性主义的大盲区

界面文化:《我与父辈》写的是在乡村生活、从乡村出走的父辈,《她们》写的是家族中的女性,为什么想要写这群女性?

阎连科:之前说过,《我与父辈》出来后,一个出版界的朋友跟我说,应该赶快接着写你家庭里的女性,趁火再赚一把。我是这时才意识到,《我与父辈》写的都是男性。是他提醒我要写写家庭女性,但在很长时间里,我不知道要写女性的什么。我不可能把我家族中的女性写得和《我与父辈》一样,写她们生活的艰难、写她们坚韧并充满着爱,这对我肯定是重复的,于是就一直在等待。

最近几年我都在港科大教书,评论家刘剑梅在科大是特别典型的女性主义者,她研究文学也多从女性主义出发。她批评我们这一代作家,说大家几乎人人都对女性不尊重。应该承认,她说的这个问题是存在的——彼此每天在一块,这些东西就被灌着进去了。写完了2020年出版的长篇小说后,在下一部长篇动笔前,我是要写一部散文或别的什么来调整一下自己的写作的,这时就忽然意识到,应该这样写本《她们》了。

说实在话,是女性主义提醒着我,要把“她们”当做女性来写,要把女性当做人来写。这个想法成熟了,就如同《年月日》在一瞬间到来那样,《她们》也在一瞬间里成熟了。确实我在书里还提出了“第三性”。“第三性”完全来自波伏瓦的《第二性》和法国安托瓦内特·福克的《两性:女性学论集》的启发。借此去讨论、分析中国女性时,你会看到她们身上有很多特质是“第三性”。她个人是女性,但她身上是有“男性”——他性的东西。而这“他性”,既是男性一步步强加给她们的,但最后她自己却也“自觉”接受了、认同了。其实花木兰代父从军源远流长的中国文化,就是中国女性骨子里的“他性”的一部分。

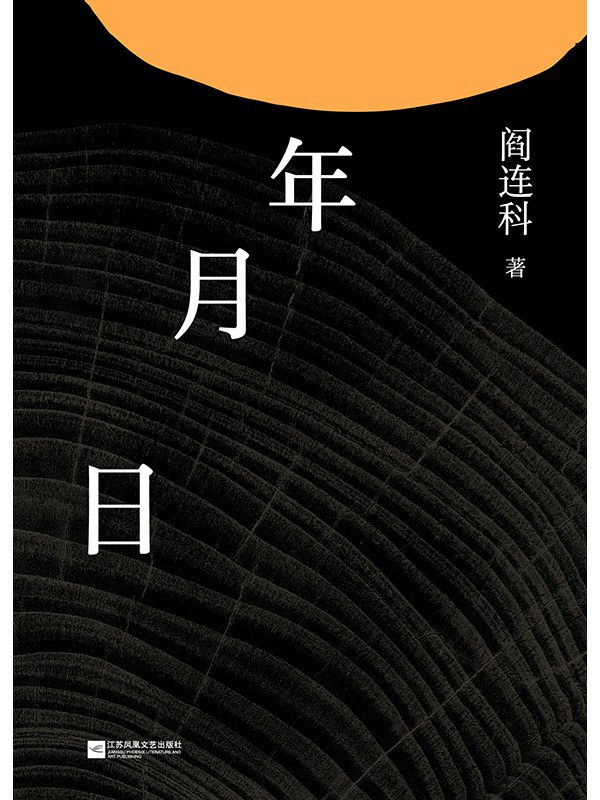

《她们》

阎连科著

磨铁图书/河南文艺出版社2020年5月

界面文化:说“第三性”的部分是男性强加给她们的,这指的是女性担负的职责过多吗?

阎连科:“第三性”是超越女性的一部分,像我母亲这一代人,比如大跃进期间去修水库,每天十多个小时不能休息,这样一干就是一个月或两个月,这时候她们身上的“他性”就一定是强加的;但我姐姐这一代人,每天不停地去挣钱,被富裕的欲望所左右,“他性”没人强加给你,但却是作为文化自己主动接受的。今天我们说一个女孩子要有出息,所谓的有出息,大约也就是像男人那样有“事业”吧。女性要做女企业家、女战士、女英雄、女强人,这是为了证明女性的伟大,但许多事情是该由男女的分工完成的,女的也去做,自然证明了男女平等这政治正确的一方面,然而另一面,“第三性”也就产生了,这很微妙的。

界面文化:《她们》讨论的情况是不是更偏向乡村女性的情况,而不是城市女性?

阎连科:农村更普遍一些。城市里你们这一代人更现代、更理性,脑子都非常清楚,对女性主义很理解,知道我是谁,我应该怎么样,但也不能说已经完成、已经不存在。但中国庞大的乡村是女性主义的大盲区,她们受到性别的不公正的待遇,又觉得这都很正常。

04 反思写作:如何能摆脱宏大叙事,又让小说的重量和分量不减呢?

界面文化:《我与父辈》里也提到了代际关系,代际关系是值得表达的文学主题吗?

阎连科:当然。在欧美小说中,代际差异其实是一个很重要的、永恒的文学主题,而我们中国的生活过度丰富,有太多更复杂、更尖锐的矛盾掩盖了它。事实上,每一代人的成长都要遇到代际问题,可这个过程都被我们忽略忘记了。我们当下很少有这样的作品。在我们的生活里,很多普遍存在的问题都被我们的文学忽略了,比如你说的代际,还有就是家庭。家庭问题在欧美和日本小说中是非常非常常见的,可我们今天很少有剖析家庭的作品,夫妻之间、父母孩子,小家庭的情感和矛盾等,我们都不太去关注。

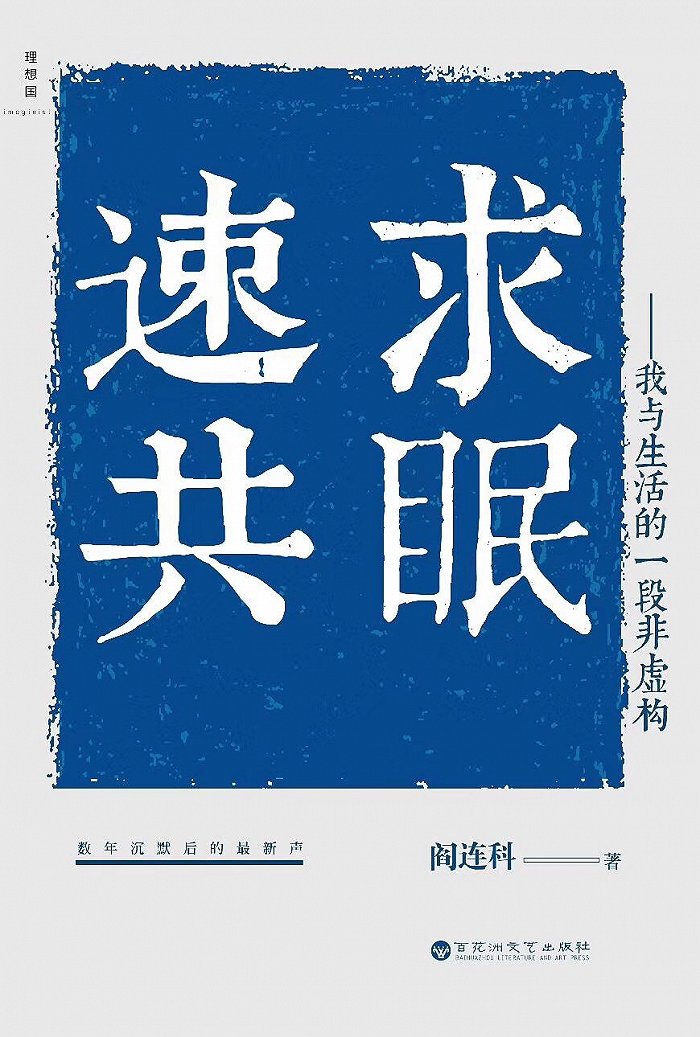

《速求共眠》

阎连科 著

理想国丨百花洲文艺出版社 2019年1月

界面文化:中国的生活过度丰富,体现在文学作品中就是更重要、更突出的矛盾掩盖了家庭生活,这要怎么理解?

阎连科:我想每一代作家关注的大向都不一样。我这一代作家过度关注宏大叙事、历史和现实这些纠缠的存在,好像一旦故事进入历史,家庭更内在、细微的问题就显得特别不值一提了。我们一写都是宏大叙事,都是历史大事件。家庭在宏大叙事中,就像滚滚洪流中一个小小的浪花。这是我们中国文学的传统。

在这宏大叙事里,中国的家庭都不是特别能独立出来,都是社会问题的一部分,而不是家庭的一部分。我们对每个家庭矛盾的细腻、深刻性和复杂性都没关注到。对历史事件关注多是应该的,但对我来说,还是希望写作更丰富一点,基于这样的想法,我希望我的写作可以从宏大叙事中走出来,因此写了刚刚在《花城》上发的《中原》。我希望大家读《中原》时,可以从家庭这个入口去理解。

界面文化:那是什么时候意识到有这样的问题的?

阎连科:应该是在六七年前。那时候觉得我们整整一代作家有代表性的作品,原来一定都和历史事件纠结在一块,而且是不可分割的,我自己也是这样的。为什么一定要这样?为什么一旦脱开这个我们就会觉得故事浅、简和小了?为什么一旦离开这个东西,中国的读者和批评家,都会觉得这个小说不够深刻和复杂?我想如何能够摆脱这些东西,还让小说的重量和分量不减呢?于是就写了刚才说的那些。

界面文化:那么对于中国这一代作家的写作的思考是怎么来的,是有什么参照吗?

阎连科:是因为有一段时间好几本书没有出来,后来非常希望出本书,就写了《速求共眠》。这本书还算比较顺利地出版了,读者也还算喜欢,可我自己就是觉得这次写作来得轻巧了、缺少分量了,所以后面的作品就希望深入到人和家庭的内部和内在。

比如写《中原》,我想的是如果摆脱了宏大历史,家庭应该以什么样的方式而存在。我大约不会去写日常的儿女情长、生老病死——这些当然也都很好,但我希望超越这一些,于是写了家庭永世无法弥合的矛盾。《我与父辈》里有亲密无间的爱,但《中原》写了家庭中人与人之间的“隔”和“怨”,有些东西是世世代代都无法填补起来的。