原标题:人道主义战争掩盖的问题——被无限期化的“正当”战争 来源:澎湃新闻

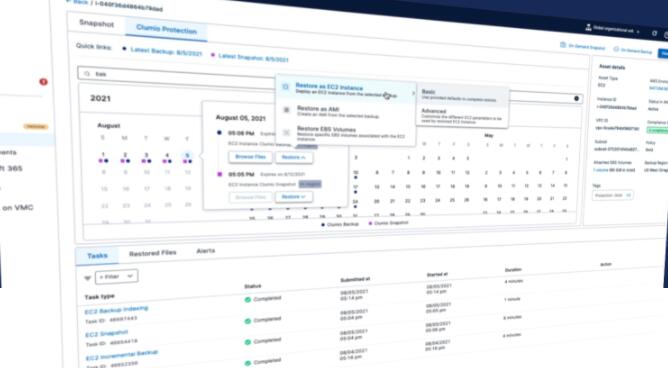

编者按:自反恐战争爆发以来,美国因虐囚、使用酷刑和将平民卷入战争等事件而遭受了大量抨击;在奥巴马上任后,他有意识地制定了“人道主义”的作战标准,并要求军队严格按照执行这一标准。在历史学家和法律学者塞缪尔·莫恩(Samuel Moyn)看来,这一遏制战争残酷性的举措在某种程度上延长了战争周期,并为美国在全球范围内进行军事行动提供了“正当理由”。

莫恩认为,人们对战争方式的关注日益增多,导致美国人忽视了对战争正当性的质疑。在冷战后,美国更频繁地发动战争,并常常以支持国际秩序或实现人道主义目标为理由来为自己的行动辩护。另一方面,即使根据1977年达成的修订案,在被认为是适当伤害的范围内,平民也可以被合法地杀害,而敌方战斗人员也被广泛地视为“公平”的作战对象,这无疑让人们对所谓的“人道主义”标准提出了质疑。除此之外,反恐战争似乎消解了战争与和平之间的区别,无人机袭击发生在公认的战场之外,来自世界各地的嫌疑人(不仅仅是那些在传统军事交战中被俘的人)被当作敌方战斗人员拘留。而这一切行为的背后,则是美国政府持续扩大全球军事干预的进程。

本文作者,欧洲对外关系委员会(European Council on Foreign Relations)高级政策研究员,曾任战争罪项目(Crimes of War Project)执行主任安东尼·德沃金(Anthony Dworkin)在分析了莫恩的新书:《人道主义:美国如何放弃和平并重新发明战争(Humane: How the United States Abandoned Peace and reinventing War)》后指出,莫恩认为通过人权角度来规范美国的战争行为存在漏洞,因为这一做法将承认美国可以在符合人权要求标准的场合下进行打击。然而,对于莫恩而言,如何从国内或国际政治和法律角度出发,提出能够制约美国军事行为的方案仍然尚不明确。本文原载于《波士顿书评》。

2009年12月10日,挪威奥斯陆市政厅举行诺贝尔颁奖典礼,美国总统奥巴马获2009年诺贝尔和平奖。

巴拉克·奥巴马在入主白宫的第一年就获得了诺贝尔和平奖,但他也成为首位在两届任期内都陷入战争状态的美国总统。人们也注意到了这种对比的讽刺意味。在历史学家和法律学者塞缪尔·莫恩(Samuel Moyn)看来,这不仅仅是诺贝尔委员会的判断失误;或者,正如其他人所看到的,这是围绕恐怖主义的有毒政治如何削弱“良好初衷”的案例。

莫恩在他的新书:《人道主义:美国如何放弃和平并重新发明战争(Humane: How the United States Abandoned Peace and reinventing War)》中指出,奥巴马将其具有反思性的道德领导光环借给了“导致流离失所的行动”。奥巴马将美国的军国主义建立在一个更有原则的基础之上,他的政府专注于按照前所未有的人道主义标准进行战斗,使他针对世界各地恐怖组织的“无限期军事行动”得以合法化。莫恩认为,通过这种方式,奥巴马所代表的、一种酝酿已久的动力到达了顶峰,即遏制战争残酷性的冲动会反过来破坏控制战争本身的努力。

在一系列关于人权史的著作中,莫恩确立了自己作为当代顶尖的分析学者的地位,对近几十年来主流的理想主义运动所积累的模糊和幻想进行了分析。他所有主要著作的主题都是机会成本。他认为,当理想主义的社会改善事业,以非政治的方式遭到概念化时,就会产生机会成本。他在对人权史观的概述:《最后的乌托邦(2010)》中写到,人权只是在反殖民主义和共产主义等其他更明确的政治运动失去吸引力之后,才作为国际主义运动获得了力量。在《不够(2018)》一书中,莫恩认为近几十年来,逐渐突出的社会和经济权利,并没有从根本上解决日益加剧的不平等状况。

莫恩在《人道主义》一书中批评了对国际人道主义法的政治中立框架的关注。在他看来,这种关注转移了人们对“发动或延续战争”等明显的政治问题的关注。他在书中描述了 “美国经验中的武装冲突法的反战历史”。莫恩描绘了过去两个世纪以来,政府通过“对侵略战争做出法律限制以及针对具体冲突的运动”的方式,对敌对行为施加限制做出的努力以及遏制国家诉诸武力的尝试。这些因素互相交织,并组成了独特的历史,其结果是一部强有力的、发人深省的作品,它抓住了美国在当今世界广泛军事参与的一个重要方面,并提出了“关于缩小战争规模所需要的动员形式”的重要问题。与此同时,莫恩认为人们对战争方式的关注日益增多,导致美国人忽略了对战争正当性的质疑,但这并没有为近几十年来公众对美国使用武力的看法产生的变化提供令人信服的解释。

《人道主义》一书写得非常生动,莫恩用一系列个人肖像来表现书中的历史潮流。莫恩的出发点是列夫·托尔斯泰(Lev Tolstoy),一位杰出的战争编年史作家,他成为了一名弥赛亚式的和平主义者,并对“试图通过限制战争的残酷,来让战争变得容易忍受”的尝试进行了激烈的批评。托尔斯泰将对战争的管制比作对奴隶制所做出的限制,以及试图将屠杀动物变得更为人性化的管制(托尔斯泰在晚年成为了一个坚定的素食主义者)。莫恩并不赞同托尔斯泰毫不妥协的和平主义;他认为,战争有时是正当的,即使这种情况很少出现。尽管如此,莫恩还是认为托尔斯泰比同时代的人,如红十字会的创始人亨利·杜南更有先见之明。杜南曾希望通过规范敌对行为,让越来越多的人反对军国主义。

从19世纪中期到20世纪中期,管制诉诸武力和限制战争暴行的运动都经历了并不稳定的发展。从奥地利贵族贝塔·冯·苏特纳(Bertha von Suttner)到理想主义的美国律师昆西·赖特(Quincy Wright),这些活动人士带头呼吁通过“禁止使用武力解决国际争端”的法律来结束战争。他们的希望似乎随着1945年《联合国宪章》的签署而得以实现,但莫恩认为,禁止侵略战争的革命性影响被“赋予安理会执行该宪章的权力和角色”所削弱,因为它免除了美国和其他大国的责任。与此同时,各国达成了一系列条约,最终形成了1949年的《日内瓦公约》,规定了战争的方式。然而,正如莫恩所展示的那样,它们的影响是有限的,因为它们允许广泛杀害平民(包括通过空中轰炸的方式),而且被认为不适用于殖民和反叛乱活动。后来,美国政府对原住民毫不留情的暴力战争传统通过全球战争得到输出,在亚洲更是产生了恶劣的影响。

从20世纪70年代开始,一系列法律和美国军事实践发生的变化,意味着人道主义战争的理想似乎不再遥不可及。在越南战争期间,前纽伦堡检察官特尔福德·泰勒(Telford Taylor)集中批评了美国的战争罪行,获得了广泛的注意。用莫恩的话来说,他的批评“将对越南战争中非人道行为的关注与任何其他非法案件区分开来”。 战后,对这场冲突耻辱的反应促使美国军队接受了一项新承诺:按照法律标准作战。与此同时,这些标准也在不断发展:1977年的《附加议定书》标志着法律的重大改变,特别是禁止对平民造成过度伤害的攻击(美国没有批准《附加议定书》,但接受其目标选择规则并将其作为习惯法)。从这一刻起,律师成为了美国军事行动的一个组成部分,执行一套被法律学者西奥多·梅隆(Theodor Meron)称为被“人道主义法律中的人性化”所改变的规则。

在冷战结束后,美国对使用武力的看法也发生了变化。许多人再次相信,美国军队可以出于道德目的被派往海外行动。正如莫恩所言,“人道战争的巫术”不仅取决于对战争中人性的初步但真实的承诺,而且还要求战争本身“在越南战争后被恢复为合法甚至是进步的”。冷战后的一段时期,美国不但没有开辟“放弃军国主义”的道路,反而更频繁地发动战争,并常常以支持国际秩序或实现人道主义目标为理由来为自己的行动辩护。莫恩指出,自1946年以来,美国超过80%的海外干预行动发生在1989年之后,从索马里、科索沃到伊拉克和利比亚。

美国在2001年9·11恐怖袭击后发动的反恐战争打破了这种战争人道主义化和正常化的说法。美国军队无视对战争法的任何合理解释,将恐怖分子嫌疑人单独关押在黑牢里,并反复折磨他们。但是,正如莫恩所指出的,在乔治·W.布什离开白宫之前,这些残酷的暴行已经被美国法院和官方所抵制,而奥巴马完成了将敌对行动重新纳入武装冲突法的过程。

但与此同时,奥巴马巩固了无限期战争的法律框架,并将其范围扩大到许多国家。他在上任的第一天就签署了禁止酷刑的行政命令,但政府声称其有权使用一个国家在战争中的传统权力:瞄准和拘留被指控的敌方战斗人员,即使是在全新且陌生的战争背景下。在莫恩的论点结构中,奥巴马作为托尔斯泰的对立面,通过说服美国公众相信无休止的人道主义战争在道德上是可行的,实现了托尔斯泰所预言的恐惧。尽管特朗普经常在言辞上支持更强硬的措施,但他在很大程度上保留了美国反恐战争的法律框架,这一事实表明奥巴马留给他的协议是稳定的。

莫恩并没有谴责让战争更加人道主义化的目标;他认为,正因为减少冲突的残酷性总是好的,所以我们也应该警惕限制这种残酷性所涉及的代价。本书似乎在战争的人道主义化和美国对军国主义日益增长的宽容之间提出了一种联系,这种宽容从未被明确定义或证明存在。莫恩确实有力地证明了“近几十年来美国军事行动的扩张”如何与“对敌对行为的日益关注”相互吻合,但他无法确定后者导致了人们更愿意支持前者。

诚然,越战后美国军方对国际人道主义法的拥护,是乔治·布什和比尔·克林顿等总统声称要发动的“有原则的战争”的先决条件,但关于这些冲突的理由背后的政治和公共讨论则遵循其自身的逻辑。在美国人愿意支持军事化的世界新秩序和人道主义干预的背后,还有其他独立的历史潮流,按照科索沃问题独立委员会的说法:“这些行为‘非法但正当(illegal but legitimate)’。”这些发展(莫恩承认其中一些)包括征兵的结束、美国军人在运动中的低死亡人数、美国作为世界上不可或缺的国家的概念,以及对全球暴行的高度关注。

1990年9月5日,沙特阿拉伯,美军地面部队在达兰。1990年8月2日,伊拉克军队入侵科威特, 引发海湾战争。

尽管莫恩声称,布什总统在2003年发动的伊拉克战争的例子支持了他的观点,但他自己却对这场冲突的政治遗产做出了相当不同的描述。战争开始时,美国和其他国家都爆发了大规模的抗议游行。正如莫恩所说,美国警卫在阿布格莱布监狱虐待伊拉克囚犯的事件遭到披露后,引发了一场关于美国令人震惊地使用酷刑虐囚的辩论,但这并没有阻止公众关注伊拉克战争。相反,在关于伊拉克拥有大规模杀伤性武器的不实之词的推动下,民众对这场冲突的反对程度继续上升。莫恩承认,公众对战争的反对(他形容为“日益增长的公众愤怒”),促成了奥巴马在2008年被提名并当选总统。反战情绪也促使美国人支持特朗普和拜登结束阿富汗战争的举措。这些冲突可能没有激发出能与越南战争相提并论的抗议运动,但反战事业影响了2008年和2016年总统选举的结果,这一事实表明,战争几乎没有从公共讨论中消失。

在对人道主义战争的描述中,莫恩特别强调了其中的一个分类:主要通过无人机袭击和特种部队任务,对松散的武装团体的模糊集合进行的大规模全球行动。在奥巴马的领导下,这种作战方式被“神圣化”和“正规化”,这也解释了为什么奥巴马在人道主义战争的概念框架中占据了如此突出的位置。尽管拜登声称将通过从阿富汗撤军来结束“无止境的战争”,但美国的全球军事反恐态势似乎仍将继续,而拜登政府实际使用武力的程度目前仍处在争论中。

虽然莫恩不会否认探讨美国武力参与程度的重要性,但他表示,这不是长期战争的唯一(也许甚至不是最大的)问题。许多对国际人道法的有益影响持怀疑态度者,都对国际人道法“允许”的死亡和破坏表示关注。即使根据1977年达成的修订案,在被认为是适当伤害的范围内,平民也可以被合法地杀害,而敌方战斗人员也被广泛地视为“公平”的作战对象。前奥巴马政府的官员罗伯特·马利(Robert Malley)和斯蒂芬·庞珀(Stephen Pomper)在经过深思熟虑后承认,在伊拉克和叙利亚打击ISIS的战争期间进行的城市轰炸具有巨大的破坏性,但这并没有引起官方或公众的关注。莫恩同意,“尽管人道主义战争的想法具有吸引力和重要性,但这一想法可能掩盖战争中残留的暴力”。但莫恩也暗示到,美国反恐战争的最大风险在于它所预示的全球控制体制,而调节冲突的最终利害关系则应该是“建立一个不受支配的自由世界”。

莫恩有力地说明了反恐战争似乎消解了战争与和平之间的区别,无人机袭击发生在公认的战场之外,来自世界各地的嫌疑人(不仅仅是那些在传统军事交战中被俘的人)被当作敌方战斗人员拘留。这种发生在灰色地带的冲突是法律程序和无限制的作战范围的结合,但这并不意味着加强法律监督的努力导致了战争的延长。莫恩提供了各种表述来描述战争的人道主义化进程和冲突得到巩固之间的联系,但他有时似乎过于强调了这一观点。诚然,反恐战争的批评者呼吁对敌对行动进行更多的限制,这在某种意义上有助于减少战争的非法性。但这与莫恩所说的“他们的做法导致了战争的持续”不同;莫恩的说法意味着,如果他们采取不同的行动,这场战争更有可能结束。在《纽约书评》上发表的关于该书的一个改编节选中,莫恩的说法被视作“针对”已故人权运动者迈克尔·拉特纳(Michael Ratner)的建议,并引发了激烈的反对。然而,除了提出拉特纳和其他人可能采取了错误策略之外,莫恩并没有表示存在“其他能够结束战争的方案”。

然而,莫恩对美国反恐战争的分析确实抓住了围绕它的公众辩论的一个重要方面。奥巴马利用自身的道德权威来清理战争,而非结束战争;并且对于使用武力打击“基地”组织和“联合部队”(政府律师的说法)的法律正当性也几乎没有争论。不仅如此,美国及其盟友是否应该与世界各地的武装团体作战,以及在多大程度上作战的法律问题,被归入了美国“是否在事实上处于国际人道主义法适用的武装冲突中”这一更具技术性的问题分类。

莫恩淡化了人权活动家和其他批评者对无人机袭击的极大关注,他们倾向于认为这些袭击不属于任何武装冲突的范围,这样的观点将关于“美国使用武力”的辩论变成了关于“如何定义武装冲突”的专业讨论,而忽视了关于“首先诉诸武力的正当性”这一规范性问题。

问题是,关于如何评估针对“基地”组织和其他团体的整体行动的合法性和合理性,从来都缺乏明确的标准。《联合国宪章》禁止在未经他国家同意的情况下对其使用武力,但最有争议的无人机袭击发生在巴基斯坦、也门和索马里等国,这些国家的政府至少对美国的行动给予了某种形式的同意。莫恩正确地指出,奥巴马2013年在国防大学的演讲对“无止尽的战争”的危险提出了极富洞察力的案例,但奥巴马也在这次演讲中声称,美国的定点清除是合法、公正和有效的;他通过这样的表述削弱了自己对克制打击的呼吁。我曾在其他地方提出,我们需要通过一种新的方式来思考对非国家团体使用武力的法律理由,并建议我们应该在以个人为中心的人权法中寻找这种理由。莫恩在他的书中将这种方法称为雄心勃勃,但也有风险;因为它承认美国可以在那些符合人权要求标准的场合下进行打击。这种批评在逻辑上源于这一观点,即美国的军事化全球监督制度是反恐战争的最终恶果,但莫恩并没有提供任何关于国际法如何制约它的替代建议。

无论如何,遏制美国军国主义扩张野心的主要重点不应是国际法,而应是国内政治,莫恩肯定会同意这一主张。美国国会在2001年9月通过的“授权对所有参与策划或协助9·11袭击的人使用武力”的法律,仍然是美国在世界各地进行军事反恐部署的基础。如果这一法律被废除或修订,或者对其使用范围和时间加以限制,那么无休止的全球战争就会停止。将我们的注意力从法律转移到政治上,也让我们看到了《人道主义》以及莫恩早期书籍中最重要的内容:它关注的不是国际人道主义法律或人权制度,而是政治运动如何对它们加以利用。

莫恩在整个写作过程中都小心翼翼地避免否认人权和人道主义法本身的价值。他在《人道主义》一书中设问式地问道:将无休止的战争的人道主义化,是否会让战争变得更好或更糟?但他也表示,减少冲突的残酷性的改革“总是一件好事”。同样,在《不够》一书中,人权的可信度受到了“与新自由主义的和平伙伴关系”的威胁。但他也承认,“对未能保护基本价值的国家和社区的污名化是......一个不可否认的贡献”,并在书的结尾提出,反对不平等的斗争不应该由人权来承担。这种微妙的定位意味着,莫恩论点的真正力量并不在于这些运动本身,而在于那些将其规范性议程的全部负担转嫁给运动的政治方案。

在过去的几十年里,美国一些最突出的政治潮流——自由主义、新保守主义和自由国际主义在很大程度上拥护人权,并致力于人道地作战。此外,他们还支持美国在海外使用武力。但在这些意识形态的组合中并没有涉及必要的权衡。设想一个在坚定维护人权的同时,打击不平等的进步项目;或者一个在从根本上减少海外武力使用的同时,对美军作战方式执行严格标准的政治计划。这些做法并不矛盾,甚至不存在内在的紧张关系。

事实上,有迹象表明,此类运动已经开始出现。近年来,民主党人对不平等问题明显重视,甚至连拜登这样的中间派总统也开始实施雄心勃勃的经济议程,一场从根本上质疑美国军国主义的强大进步运动也迎来了发展。莫恩的历史写作对促成这些发展的、不断变化的知识环境做出了自己的贡献,我们有理由相信,在未来几年里,美国对在海外使用军事力量的怀疑和谨慎态度将占据上风。