原标题:城市意象:原典与新用 来源:读书杂志

编者按:凯文·林奇《城市意象》是城市设计与规划专业的必读书,书中的许多理论和观念,对中国城市发展影响巨大,许多人未必听说过这个人,但也经常不自觉地用其理论言说城市问题,可见影响之大。有感于书的重要,也有感于这种理论挪用出现的问题,唐克扬用书评的形式,对《城市意象》做了本源解读和应用分析。

《城市意象:原典与新用》

文 | 唐克扬(《读书》2021年10期新刊)

在城市设计这个领域中,《城市意象》怕是迄今最有名的理论著作之一了。它的作者凯文·林奇(一九一八至一九八四)早年是耶鲁建筑生。面临一个全面变革的时代,林奇对巴黎美院式样的建筑教育感到不满,因此他出走成了当时人望甚高的建筑师弗兰克·L.莱特的学生。但是,在塔里埃森的莱特工作室,这位同样出自中西部的青年没有得到他需要的东西,正好,不久后的第二次世界大战给了他去远东的机会。最终,林奇又回到了东海岸的波士顿,他在多处,包括《城市意象》一书中表达了对这座城市的喜爱。他于一九四九年成为麻省理工学院(MIT)的一名城市规划教员,一生的教学时光都基本在这所学校度过。最终,因为心脏病突发,在他最喜爱的度假地,也是美国东北部的玛莎葡萄园岛去世。

凯文·林奇(图片来源:Wikipedia.com)

凯文·林奇(图片来源:Wikipedia.com)就算是非专业人士也时常征引,《城市意象》并非什么大部头理论著作。它本来就紧凑的篇幅中,有一小半是说明研究方法的附录。这本书起源于一九五二年林奇的一个小研讨课,然后他找了一群师生继续这项研究。紧接着得到一笔资助,林奇得以在佛罗伦萨待了一段时间,我们有理由相信,在旧大陆城市的这段经历对于林奇的思想形成一定有着巨大的影响,一九五四年他回到美国之后重拾这个题目,书中描述的研究计划终付诸实施。该书可以称作是这项研究计划的一个“结题报告”。

林奇这项研究计划的大语境,是“城市设计”这个学科在战后的兴起。一九五六年,哈佛大学设计学院启动了他们的第一次“城市设计会议”,列席这次会议的不仅包括学院内的城市研究者,还有简·雅各布斯和刘易斯·芒福德这样在城市思想史上有着非凡地位的学者和活动家。直到现在,“城市设计”这个词也易产生歧义,让人觉得不过是将建筑实践的对象由较小的对象转移到了大尺度的城市—事实上,城市“设计”正是对将建筑方法直接套用在城市“规划”上的做法的一种拨正,但同时它也不希望完全放弃建筑师研究形式的特长。在林奇接受教育的时代,现代主义建筑学尚没有取代波杂(Beaux-Arts)在大学里成为风尚,规划师和建筑师的养成教育相差无几,相对于耶鲁大学和宾夕法尼亚大学这样的老牌建筑学院,波士顿的风气有所不同,尤其在战后,它吸收了欧洲来的现代主义人物,成了新城市思想的策源地。当年贝聿铭在考虑报考建筑专业时,就是感到自己并不长于绘画而选择了麻省理工学院,隔壁的哈佛大学建筑研究生院(GSD)也撇清了它和传统美术学院的关系,后者是最早在大学中设置独立城市设计课程的建筑学院之一。

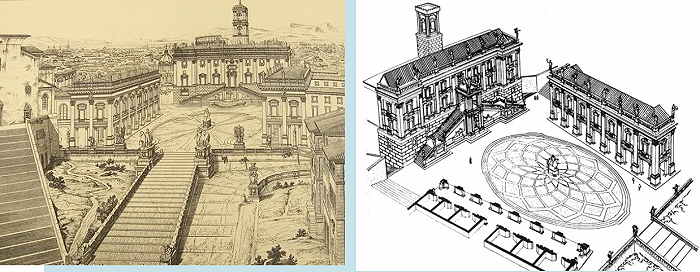

卡比托利欧广场(图片来源:douban.com)

卡比托利欧广场(图片来源:douban.com)林奇当时进行的是一项没有前例的工作,在他的团队中没人有过提炼“城市意象”的训练——今天听到这话的建筑学院师生或许略感困惑,因为绘制意象地图已经成为城市设计中一项常规方法,这项工作的门槛看上去也不高。但是,让我们历史地考虑一下当时既有的建筑与规划专业教育,源自美术学院的训练虽然看重“形式”对空间生成的意义,但是对于空间形式,尤其是城市尺度的空间形式,只学过平面构图,也没有今天模型软件助力的学生往往无从下手,毕竟,它们不真的是一幅“画”。刚刚从意大利归来的林奇一定了解,在城市史上,不乏艺术大师同时塑造城市空间的范例。比如米开朗琪罗在罗马设计的卡比托利欧广场(Piazza del Campidoglio),它的要点并不在于平面的图案和静态的对称布局,对于那些气喘吁吁从西北面台阶往上爬的游人而言,斜方形的上升面构成了“仰角透视”,广场像是伸出了下倾的手臂攫取了来访者的身心。这种立体城市空间的样式,容易让近代的明信片式风景画和摄影图像简单化,“地方”真的成为“画”之后,虚实之间的关系就更让人迷惑了。

简单来说,凯文·林奇开展此项研究的主要目的,是更清晰地理解城市环境和人的心像(mental image)之间的关系。首先,当时大多数的心理学家都在实验室中从事他们的研究,而对心理学颇感兴趣的林奇希望能找到在城市环境中运用行为心理学的方法,从而把城市设计向科学拉近。其次,作为一个城市居民而言,城市景观的美学问题是不容回避的,大多数城市规划者认为城市规划是一种技术问题,而一旦涉及主观的话题都成了无法讨论的个人趣味,城市设计不排除定量分析,但也和“效果”有关。无论如何,城市不可能不考虑具体的人对城市的感受,哪怕它是一种错解也罢。再次,本身作为一个设计师、一个城市的实践者,林奇希望将对个人的感受研究和表达发展为一种城市尺度的工具,不同于传统建筑学,他“……希望思考一座城市究竟该是什么样……寻求直接在(城市)那个尺度上设计的可能性”。最后,在政策制定层面,林奇希望影响城市实际的规划者,希望他们更加注意生活在某个地方的人的感受,然后做出适当的决策,也就是说,一座城市的实际感受理应影响到一个城市发展的政策。

罗马废墟,城市意象的“里子”如今具有独立的意义

林奇并不打算像十九世纪的美学家那样制造出一种笼罩一切的心理结构,他受到了转型心理学(transitional psychology),尤其是约翰·杜威的巨大影响,后者尤其强调个体经验(experience)的重要性。他所谈论的城市意象主要是一个“翻译”的问题:一个人如何将感知翻译为地方(place)?前者难以实体化,而后者才是城市经验的基本载体。传统的心理学虽然给他重大的启发(“故事、记忆,和人类学表述……”),但是并没有提供给他具体的工具,受过建筑师训练的林奇因此发明了一种全新的,能够落实为形式分析的方法,对具体的空间主体有效,也对日常生活有效。

林奇的团队通过采访三十个人检验了这种方法。他精心挑选了三个他认为具有代表性的美国城市:在纽约哈德逊河对岸的泽西城,一座毫无特色的城市;洛杉矶,人们觉得它是依靠机动车的“未来城市”;不用说,还有林奇一辈子最喜欢的波士顿,挑选它的原因是因为“我们就在那儿,我们了解而且喜欢(这座城市)”。研究从两方面来进行,一方面,通过“画图找路”的办法,采访者设法让受访者描绘出一个人脑海中的城市意象是什么样子的,他们还会根据这些意象地图实际在城市中行走,看看它们到底有没有用。另外一些成员则专注于城市“应该”是什么样子的,根据他们了解的城市,人们画出另外一种简图。最后把这些图放到一起和采访过程互相比照。

林奇团队最大的发现是,通常认为城市意象会受制于一个地方的文化和风俗,但是通过这些采访他们发现,对地方的感受中确实存在着细节性的共同特征,因此,假如一个城市的观察者对本地文化不全然陌生,也理解这种表达“城市意象”之道,就可以通过仔细研究城市,得出有共通性的结论。城市意象于是像考古器物一样,可以区分出清晰而稳定的类型,一个城市研究者也可以像考古学家一样对这些图像进行分类,并推演出可能存在的其他类型。林奇认为,对于形成一个地方优良的本地特征来说,这些意象的“质量”至关重要。

自武昌的珞珈山眺望汉口、汉阳的城市天际线

书中列举的五个分析城市意象的要素,也就是路径(paths),边际(edges),区域(districts),节点(nodes)和地标(landmarks),现在已经广泛用于城市设计中的形式分析了,在城市项目的汇报中你也常听到这些术语。但是并不是所有人都了解这种方法的实质,甚至产生误会,比如,这五种要素并不是并列的关系,它们与其说是“成套”工具,不如说是对同一城市对象的不同的解析方法,与古典城市形式的要素不一样,林奇的“要素”既可以构成整体系统,也可以独立存在,而且“要素”本身是中性的,并不一定就是需要追随的“范式”,比如“边界”有好的边界也有坏的边界,“哈肯泰克河岸的垃圾焚烧场”就是一类“令人不快的边界”。

书中的插图亦给人留下深刻的印象。它们并不是写实的城市地图,也并非完全没有层次的符号,它们更适合被称为一种介于详图和概念之间的视觉图解(diagram),林奇认为它们是“城市意象”的基本逻辑,或者至少说明了这种逻辑。比如类似本书第五十三页的一张插图:不大的图解仅仅有一个圆圈,围绕着圆圈的弥散的黑点,加上几个向心的箭头。事实上,它也概括了此页下方大幅照片所表述的空间信息:

书中的插图往往简洁而突出意象特征(图片来源:《城市意象》,凯文·林奇著,方益萍、何晓军译,华夏出版社二〇〇一年版)确实,图解所描述的“城市意象”,用视觉简图的方式表述了很难用其他方法讲得更清楚的空间感受。它必然是对城市现实的一种有意识的简化,不是全息地复制人造环境的做法,所以“城市意象”的背景必是具体的和有语境的。按林奇自己的解释,这个研究首先是因为“识途”(wayfinding)的需要,一个人在导航(navigation)的时候,依据的是一个更大的心理结构,从而唤出了“城市意象”,我们不应该忘记的是,这个研究计划本身也是通过有限的访谈形成的,它依赖于受访者下意识的、即时的图解。最终,这种思路必然会延伸到另外一个维度,就是“城市意象”也会随着时间和对象不断发展,它是一个可以被持续讲述的空间的故事。

在这本书出版二十年之后,林奇回顾了围绕着《城市意象》的一些核心疑难,这篇文章也可说是对当初质疑他的理论的人的一种回应。如此短小篇幅,而且基于有限经验的书,如何确信能够涵盖更为广大的现实?——这个问题实际上也涉及上述的一般和特殊、要素与系统、瞬时和长久之间的关系。比如,人们会问,林奇挑选的如此少的采访对象,都是年轻的中产阶级人士,大多是专业人员,他们真的能代表普遍性的城市意象生成的状况吗?

林奇回答说,这些不多的样本却是具有“代表性”的,至少在基本成分、提炼的技术和分析方法上而言,总体稳定的城市意象,并不因为受访人员的变化有显著的变化,即使短时间内发生波动也没关系,这才会有一个城市和地方的基本特色可言。他承认,另一种对他们研究方法的质疑,倒是更切中要害一些,那就是绘制地图需要较高的心智和技巧,并非每个人所擅长,那么那些不掌握这种技巧的人,是否就不会有活泼的“心像”呢?这显然和人的一般生活经验是有出入的,因为不能画图并不代表就不认识城市(不“识图”也不见得就不“识途”),有的人即使不熟悉特定的城市意象,对城市生活还是有较好的体验。就像贡布里希在《图像和眼睛》中所说的,辨和回完全是两回事。林奇承认这种质疑有道理,但他认为随着时间发展出的集合图像(composite picture)弥补了单一图像可能的偏颇,两者并不矛盾。“冰山之一角,”林奇说,“毕竟是冰山。”

航拍所显示的深圳工厂和城市自然环境的交接界面

而且,即使城市地图和城市图像两者偶不相合,学会积极地识图(“识途”)也有社会感情的价值。林奇认为,尤其对于当时开始出现的电视一代而言(推而广之,对于今天的智能手机一代),自己的意象地图绘制方法具有高度的教育意义。

既然“城市意象”的生成中有着如此众多的“规律”,此书一出,设计师不免害怕他们的角色会被这种方法掩藏的“人工智能”所代替,林奇的方法终将演绎为“设计科学”。那时林奇安慰他们,仅仅是分析和归纳现状并不意味着猜测未来的能力,这部分的潜力依然掌握在艺术家的手中,这就好像天气预报并不会改变我们和气候的关系(我们看到,仅仅就城市规划和建筑设计而言,真正的人工智能时代已经带来了林奇不能预想的挑战)。

至关重要的批评还不是上述这些,而是对于城市意象的研究是否高估了(清晰)意象的作用。一座迷宫般的城市不也让人们觉得富有魅力吗?不容否认的是,在林奇的书籍出版前后的那个时代,科学主义的倾向流行于各个学科中,鲁道夫·阿恩海姆的格式塔心理学,艺术史研究中流行的视觉心理学分析,等等,城市研究也不例外。这种风气的直接后果,就是清晰击败了一切“蒙昧”。林奇自信地认为,没有特征的环境必然使我们丧失了非常重要的情感满足。地方,尤其是波士顿那样有着出色城市意象的地方,对于一个人的心智成长乃至身份认同有着不容置疑的意义:“应该设想,一个威力巨大的场所意象是集体身份的础石,感受鲜明的生动的景观而致的喜悦常有体验,并记录在案,一个成熟自信的人可以对付枯燥混乱的环境,但是对那些内心迷惑,或者在成长瓶颈期间的人而言,这些环节就造成了巨大的麻烦。”

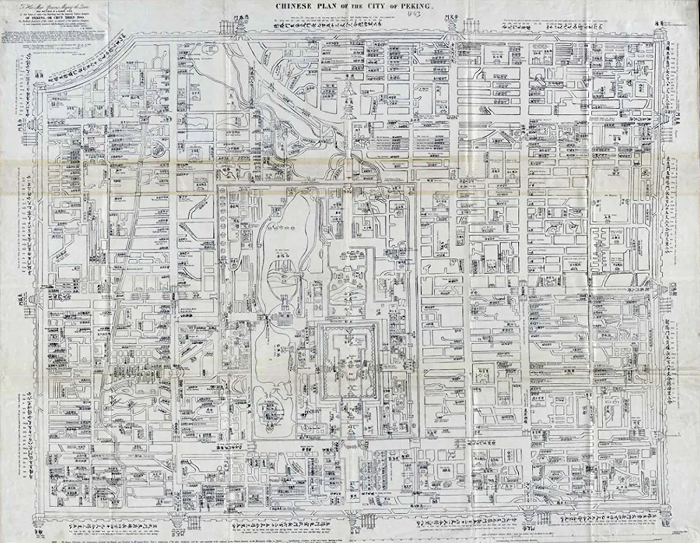

这张清代北京地图上注明的年代是“1843”。如果属实,考虑到那个时候极少有外国人能入驻帝都,这张迷宫般的城市街区地图的信息来源依然成谜

但是林奇自己承认这种假设本身有待证明。因为通俗文化中有很多轶事和个人体验证明,鲜明、积极、开放的城市意象并不是所有城市的唯一选择。在心理学研究、艺术作品和小团体社会中出现的很多例证,证明了多样化的城市意象之间存在着声息相通的关系,突出其中一种并不意味着就取消其他种。

林奇为丰富他的理论找到了更积极的观点:首先,更民主的对待这项研究的态度,是尊重不同体验个体的多样性,无论他/她的年龄、性别、对城市的熟悉程度,不同的角色扮演,城市意象的生成本身将演变成一种“参与式”的设计过程,而不是放之四海而皆准的规范。其次,加入时间维度的“城市意象”是在变化中求得理解。某些规划者误以为意象就如同城市的标准照一样不容更动,其实“我们是寻求范式的人,但是我们并不崇拜范式”。最后,林奇清醒地意识到“理论是灰色的,而生命之树长青”,“城市意象”不会发展成系统的空间语义学,因为地方特征并不是一种语言,在它的意义激发过程中,人们无法清楚地将那些能指和它的所指分离开来。

相对于美丽的郊野风景,林奇显然是一个偏好“城市”的人,虽然佛罗伦萨是林奇研究的最直接前因,但是他的城市显然是有广阔的取向的,它是文化的也是日常的,有激动人心的场景,也有庸常的现实和由此产生的矛盾,不只是那些旅游明信片中的城市,而可能是佛罗伦萨、波士顿、泽西城和洛杉矶的总和。想必,这也是当年他离开自我、孤立、索居的莱特的原因。

一九八四年林奇去世的时候年纪并不大,但他所忧心的事情,尤其是在美国之外的一些国家已经演变成现实。本意是为了用于分析现状影响城市政策,制定出一种没有太多门槛的工具,但他略有些好笑地看到,在美国,政策制定者对于“城市意象”倒是不大热衷,因为在美式政治中,大都会的生民们众口难调,政策制定者总是试图保持一种表象上的中立,不想把城市归于特定的审美诉求。与此同时,在一些国家——比如日本和以色列,城市推广的需要带来了这个话题的意外热度,在全球旅游工业的迅速整合之中,原本虚无缥缈的城市“意象”,却变成了一种强有力的文化资本宣传口径。

香港岛时常可见这种被人行交通设施和建筑界面切割、延展、组织的城市景观

更有甚者,林奇心目中的未来现在已经成为过去时,有些城市意象的前提已经发生巨大的变化。比如在书中波士顿的高架铁路是所谓“空中边界”的积极实例,但是波士顿的大开挖(Big Dig)取消了这种边界,原因和很多美国城市一样,大国崛起期间,大家乐意看到的繁忙公路穿过城市中心的情景已经不受欢迎。

就像林奇著作在亚洲国家的意外影响一样,和工业社会一起滋生的“城市漫游者”现在已经赋予“城市意象”新的生命;或者,我们也可以认为这是旧文化的重生,和每个时代特定的技术使命并无直接关系。不久前,英国的建筑师联盟学院(AA School)举办了一个名叫“城市意象浸入”的会议,讨论电影、空间和建筑的关系。其中引用了瓦尔特·本雅明在一九三七年的一段话。本雅明提到,全景画同时还是一种面对生活的新态度,它带来了一种艺术和技术间关系的骚动——那就是居伊·德波稍晚些时候说到的。那些相对于外省有着政治上优越性的城市居民,通过这些全景画,“将乡村带进了城市。在全景画中城市展开了,(城市)变成了景观……”

这证明了林奇著作持久的生命力,也说明了“城市意象”在实际功用层面之外更广泛的意义。

《城市意象》

凯文·林奇 著 方益萍 何晓军 译

华夏出版社 二〇〇一年版