直播间里的一切,大概都只是她们青春正茂时的一场幻梦。

编者按:本文来自微信公众号 阑夕(ID:techread),作者丨陆离 ,监制丨阑夕 ,创业邦经授权转载

前几天,听朋友讲起了一件很有趣的事。

他关注了一个女主播很久。后者大学刚毕业,准备读研究生,历来是闲暇时间做直播,在学校里面的时候,一个月直播能赚个几千元,日子过得滋润又开心。

本来还觉得这是一个不错的赚零花钱方式,那天她直播了2小时,一毛钱打赏都没赚到,整个人突然就惆怅了。

这两年,或许是因为疫情导致的出门不便,也或许是经济不佳让求职变难,越来越多的大学生坐在聚光灯下,成为主播大军的一员。

但就在大学生主播们纷纷涌入直播间的同时,行业也在迅速发生变化。

今年4月,某师范大学女生寝室曾集体开直播。

一个寝室中如果有单独某个同学开直播,或多或少会影响到同寝室其他人的生活作息,但是整个寝室一起开直播,就免去了上述烦恼。

“寝室集体直播”本身就是一件非常吸睛的事。

在这个女生寝室的直播间里,几个女生并没有唱歌或者跳舞的才艺,主要是和观众聊天,也吸引到了一些用户的积极互动和打赏。

其实,早在多年前,直播行业方兴未艾之际,年轻人群尤其是大学生就是从业者和受众的主力群体。

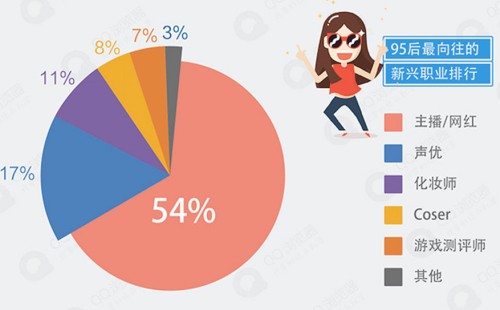

2016年,QQ浏览器发布的一份调查报告认为,伴随网络时代应运而生的各类新兴职业成为95后理想的全新毕业选择,其中网络主播独得专宠,是当年大学毕业生最理想的职业,选择比例高达54%。

当然,“理想职业”和最终选择就业的岗位不能直接划上等号。

而在2017年,中国传媒大学的一项调查显示:20%左右的在校大学生参与过网络直播。此后随着直播发展壮大,成为广大网民群体的主要娱乐方式,学生群体在其中不再显得“出挑”。

直到近两年,疫情影响下,兼职主播再度成为出门不便的大学生们的心头好。

辽宁某大学跆拳道社社长张小虎,平时会兼职做跆拳道培训老师,因为疫情线下场馆停摆,他就选择在线上给孩子们直播授课。

他说,“虽然不能完全比拟在道馆里面对面上课的效果,但也有不少孩子喜欢,我也积累了线上直播的经验。”

上海某艺术院校的陈珏,封控时,她一个人租房住在校外,白天上网课,晚上兼职直播,通过唱歌、跳舞等才艺表演,她现在的生活过得比之前更加充实。

但相较于这些有才艺可供创作直播内容的“业余”主播们,绝大多数大学生在这方面是匮乏的,直播这件事也正变得越来越难。

从以前的闲暇时间直播,可以轻松赚个零花钱,到如今直播难做钱难赚,遭遇这一困境的远不只是作为“业余主播”的大学生们。

首先要弄清楚的一件事是,站在金字塔尖的极少数头部主播与作为“大多数”的普通主播是两个不同的群体。

头部主播坐拥海量粉丝群体,收入相当多元,除了“榜一大哥”的打赏,还有其他粉丝打赏、广告推广、视频播放转化、开店卖货等多种收入来源。

而绝大部分的普通主播,粉丝、观众相对匮乏,无法进行流量变现,收入上非常依赖“大哥”的打赏。

现实却是,主播越来越多,大哥不够用了。

颜值主播小悠告诉我,在她最近的一次直播中,开播6个小时,只有不到2000人观看,收获了不足200元礼物打赏,再扣除掉平台、公会(即签约的MCN机构)分成,收益微乎其微。

而在一年前,同样时长的直播,小悠仅打赏分成收入就能超过千元,作为已经入行2年多的老人,此前月收入轻松3个W。如今算上保底工资,收入已经跌去四分之三。

她说,“以前很活跃的几个大哥,这段时间跑了一半,更没有慷慨打赏的人了”。

与此同时,获取和维护“大哥”关系正变得越来越难。

小悠所在的公会,要求签约主播在下播之后,要去粉丝群互动,对那些出手阔绰的大哥,不仅平时要多聊天多问候,多分享日常,逢年过节还要发个红包或寄一些小礼物。

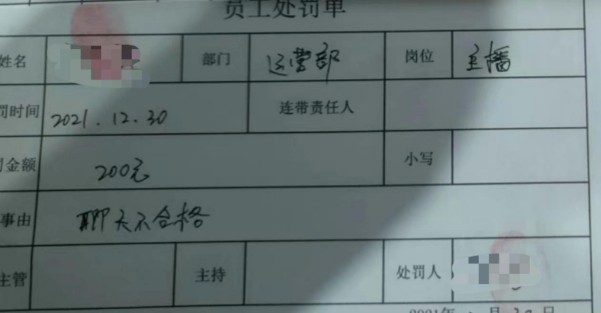

公会运营还会对她们进行“沟通培训”。其实就是教一些专门的话术,让主播和“大哥”多聊感情,保持暧昧关系,并每天检查她们跟“大哥”聊天的内容,聊的不好还会被处罚。

小悠说,“就是以男女朋友这种关系跟对方聊天,内容要暧昧。等到了直播时,对方才可能愿意给刷礼物。”

也难免会遇到“大哥”线下社交的邀约。这个时候主播们还得有选择地去应酬:

不能不去,因为会得罪“大哥”,他们会去给那些愿意线下见面的主播打赏、送礼物。也不能都去,为了确保安全,要挑选那些认识一段时间,有一定相互了解的“大哥”,最好还能带着身边朋友一起去。

当然,如果和一位“大哥”保持着联系,但对方没有展现出持续打赏的实力,那么他就会被主播冷落,直至从好友栏中消失。

主播也需要不断寻找新的“大哥”。

比如去其他直播间里,添加榜单靠前的“大哥”私聊,以期获得对方的喜欢和支持都已经是常规操作——这实质上是在挖掘别家主播的“大哥”。

如今,她们还被要求私底下去各大社交平台结识那些有经济实力的用户,将后者发展成为直播间里的“大哥”。

小悠的境遇并非个例。

秀场或者说娱乐直播的内卷化,来的悄然无息却又轰轰烈烈。

一方面,根据中国演出行业协会发布的数据统计,截止到2020年底,国内主播账号累计超1.3亿(根据23家平台汇总数据),其中超过70%的主播月收入在3000~5000元。

而这1.3亿主播们所服务的观众群体不过才6.17亿。

另一方面,经济大环境的不利,让付费看直播的“大哥”变少。

这一点在各大直播平台的财报中就可见端倪。

在付费用户规模方面,快手、虎牙、斗鱼、陌陌、映客、YY等头部直播平台,均从2021年下半年开始转入下滑趋势。比如虎牙和斗鱼,仅在2021年Q4,就分别流失了数十万的付费用户。

这也是导致整个直播行业近两年营收和利润表现萎靡的一个重要原因。

同一时期,上述几大平台的直播相关业务收入均不及上年同期水平,其中快手、虎牙、斗鱼出现了三年来首次下降。唯一的例外是YY所属的欢聚集团——但其今年一季度营收也出现了同比下滑。

僧多粥少导致的收入普遍下滑只是一方面,直播的难度系数也在上涨。

上述数据统计报告还指出,相当数量的网络主播依靠非专业技能直播,80%以上通过情感输出的方式获取劳动报酬。

我翻译一下:绝大部分主播的直播内容就是,才艺不够,尬聊来凑。

在这样的大背景下,绝大多数普通主播都没什么“出头”的希望,这也是泛娱乐直播内卷的另一个现象。

事实上,不要说“出头”,普通主播连保持热度都越来越难。

几年前,在直播行业的野蛮生长阶段,搞“擦边球”、“整活”曾是很多非才艺主播保持热度的关键,如今早已是平台严厉打击管制的对象。

在和另一位女主播的聊天中,她说,她所在平台对主播的管理越来越细。

仅在女主播上半身的着装方面,就有胸部不能露沟、“南半球”不能出现阴影、背部裸露的部分不能超过上半个背的三分之二等一系列堪称细致入微的规定。

下装方面也是一样,裤腰不能低于胯骨/骨盆、短裙或短裤下摆不能高于臀下线......

平台管得也越来越严,一些以前只是扣分的违规动作,现在直接就会封直播间。

这在很大程度上,取决于监管部门对直播平台的要求趋严,平台自身也随之收紧了直播管理的尺度。

比如B站在4月中旬发布了《直播生态环境治理公告》后,不到1个月时间里就处罚了违规直播间8986次、封禁直播间1874个。

其实,在很多兼职主播的大学生、年轻人眼中,主播这个职业道路的尽头是“网红”。

一家MCN机构负责人说,应届大学毕业生是应聘主播的一个主要群体,成为网红,恰恰是其中不少人之所以入行的原因,这既是野心,也被认为是前景。

但这个美梦,很快就会被现实击碎。

这些签约了公会或者MCN的主播,在初期还需要进行基本的直播培训,包括如何与观众互动、如何展示才艺、如何维护关系、如何要礼物等等。有的公司还会给主播报一些培训班,培训她们的才艺、穿搭、造型、心态之类的,还会有专门的运营负责在直播间帮主播带节奏。

即使如此,还是有很多主播坚持不了多久,就会因为直播间人气无法持续增长、工作成就成长达不到个人预期、业绩流水压力大甚至是被安排一些不喜欢的工作内容等,被快速劝退。

“十个主播里,可能只有两三个能坚持下来,一百个人里能出来一个头部主播就不错了。”

至于那些个人主播,就更不用说了。

仅仅是在刚开播的时候,因为没什么观众,她们坐在镜头前无所适从不知道该干什么,继而在坚持几个小时、一天后,她们就会选择放弃,彻底告别这个行业。

不难看出,作为“业余”主播,她们缺乏可展示的才艺,也无法做到持续性的优质内容输出,无论是直播方式还是收入来源都非常单一,前者靠尬聊,后者赖“大哥”。

由此,主播对绝大部分大学生、年轻人来说,都是一碗职业寿命不过短短四五年的青春饭。

她们的“退出”也是个难题。

转行是必然,但想要继续留在直播间里享受聚光灯,却是一件很难的事。

小悠已经在尝试拍摄短视频,为自己铺设退路,“我现在拍了两三条短视频了,还没摸清楚平台推荐的流量法则,各方面的数据还不太行。”

也有人转型去做电商直播,依然因为缺乏流量和推销的口才,根本就谈不下什么品牌合作,也卖不出多少商品,很快就折戟沉沙。

小悠说,和自己同时入行的一些朋友,都已经陆陆续续退出了,有人和“大哥”网络奔现结婚,也有人改行卖保险,更多的是不知不觉就消失在茫茫人海中了。

直播间里的一切,大概都只是她们青春正茂时的一场幻梦。

本文为专栏作者授权创业邦发表,版权归原作者所有。文章系作者个人观点,不代表创业邦立场,转载请联系原作者。如有任何疑问,请联系[email protected]。