原标题:中国人种菜技能点满了,还有保不住的植物?

原创 顾有容 山水自然保护中心 收录于话题#观爱自然42个

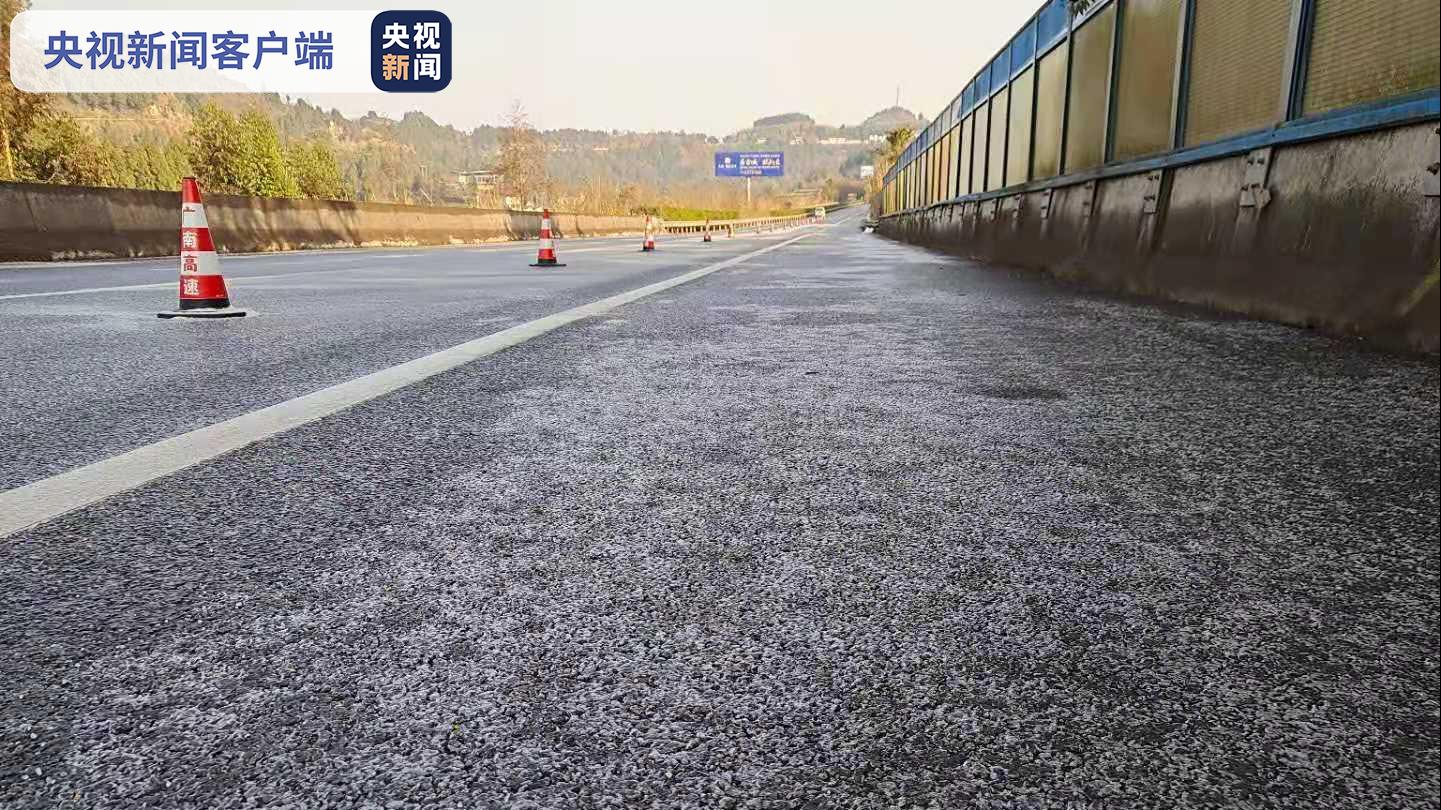

前几天,我看到中科院植物所的刘冰老师在微博发了一张截图,来自某博物馆转载的某公众号的文章,截图里的信息非常惊悚:

前几天,我看到中科院植物所的刘冰老师在微博发了一张截图,来自某博物馆转载的某公众号的文章,截图里的信息非常惊悚: 刘老师并吐槽说:“如果每分钟灭绝一种植物的话,那么30多万种植物只需要大半年时间就灭绝完了,地球一年之内变秃?”

刘老师并吐槽说:“如果每分钟灭绝一种植物的话,那么30多万种植物只需要大半年时间就灭绝完了,地球一年之内变秃?”坦白说,这张截图承包了我当天的笑料,但总难免有种“笑中带泪”的感觉。这篇公号文章是呼吁公众关注物种灭绝和生物多样性保护的,却连保护对象大概有多少种都没搞清楚,可见道阻且长。更加细思恐极的是,关于濒危野生植物保护到底应该怎么做,我们这些所谓专业人士,知道的也并不比这篇文章的作者多多少。

熟悉我的朋友应该都知道,几年前我在山水自然保护中心负责一个叫“自然观察”的项目,目标是评估进入21世纪以来,中国受威胁物种的保护状况。在2017年公布的第二期报告中,我们评估了1085个物种,植物和动物大概对半分。状况不容乐观,超过三分之二的物种保护状况都在变差,只有102个物种好转,它们要么是尽人皆知的明星物种,要么是本身种群数量就很大、但因为别的原因被列入国家重点保护野生动植物名录的物种。

分析发现,导致保护状况变差的主要原因,或者说采取行之有效的保护措施的最大障碍,是基础信息不足。对于大部分的受威胁物种,就连科学家也不知道它们具体的分布、种群数量和动态。在我们评估的1085个物种中,接近半数在本世纪没有发表过一篇科研论文。这就意味着,如果需要依据科研成果来策划保护行动的话,我们只能从上个世纪、甚至是目标物种刚被发现时的文献里寻找支持。

分析发现,导致保护状况变差的主要原因,或者说采取行之有效的保护措施的最大障碍,是基础信息不足。对于大部分的受威胁物种,就连科学家也不知道它们具体的分布、种群数量和动态。在我们评估的1085个物种中,接近半数在本世纪没有发表过一篇科研论文。这就意味着,如果需要依据科研成果来策划保护行动的话,我们只能从上个世纪、甚至是目标物种刚被发现时的文献里寻找支持。 这个情况在植物里比动物里更严重一些,上图中没研究的529个物种中,大概有七成是植物。这很好理解,很多濒危植物的分布区非常狭窄而偏僻,若干年前的某次综合性考察中采集的标本就是它们留下的唯一科学记录,后来再没人去过那个地方。但另一方面,濒危植物的保护似乎比动物容易成功,无论科研论文还是新闻报道都显著地体现了这个差异。因为植物非常容易人工繁殖。绝大多数动物的繁殖行为都对环境有严格要求,动不动就孤独终老给你看;而植物就显得没脸没皮,做个人工授粉就翻着花地结实。就算有性生殖存在障碍,咱不是还有扦插、嫁接、压条和组织培养吗?苗培育出来之后往原生境一栽,“种群数量得到了极大恢复”,一个从人工繁育到野外回归的案例就出炉了。(防杠声明:这里是夸张的说法,真实的过程很复杂——但做到野外回归这一步还是比动物容易太多了,你看大熊猫二三十年了还没搞成。)

这个情况在植物里比动物里更严重一些,上图中没研究的529个物种中,大概有七成是植物。这很好理解,很多濒危植物的分布区非常狭窄而偏僻,若干年前的某次综合性考察中采集的标本就是它们留下的唯一科学记录,后来再没人去过那个地方。但另一方面,濒危植物的保护似乎比动物容易成功,无论科研论文还是新闻报道都显著地体现了这个差异。因为植物非常容易人工繁殖。绝大多数动物的繁殖行为都对环境有严格要求,动不动就孤独终老给你看;而植物就显得没脸没皮,做个人工授粉就翻着花地结实。就算有性生殖存在障碍,咱不是还有扦插、嫁接、压条和组织培养吗?苗培育出来之后往原生境一栽,“种群数量得到了极大恢复”,一个从人工繁育到野外回归的案例就出炉了。(防杠声明:这里是夸张的说法,真实的过程很复杂——但做到野外回归这一步还是比动物容易太多了,你看大熊猫二三十年了还没搞成。) 铁皮石斛的人工栽植可称得上成功,但野外种群仍状况堪忧

铁皮石斛的人工栽植可称得上成功,但野外种群仍状况堪忧摄影/蒋天沐

我总觉得这里面有什么地方不对劲。通过这种手段保护的植物,个体数量确实是增加了,但这样就能说保护成功了吗?

不妨换个角度来审视一下这些植物保护的案例。濒危物种保护的终极目的不在于维持某个物种的存在,而在于维持生态系统的健康和完整性。物种作为构成生态系统的元件,应该可持续地发挥其生态功能。这是我们在保护实践中强调就地保护、重视野外回归的根本原因。因此,作为保护对象的物种,仅有种群数量的增加是不够的,还要能在原生境完成“从种子到种子”的整个生活史,并和其他物种建立健康的相互关系。比如说,某种濒危植物在野外依赖某种特殊的昆虫传粉,但这种昆虫因为诸如环境改变等原因在原产地已经消失了,那么即使这种植物人工繁殖成功,并在原产地栽活了,它也没法自然地结出种子、完成有性生殖。这样的保护项目,窃以为是不能自称成功的。

在我心目中,理想的濒危植物保护应该循着这样的路线:首先是基础信息的调查,了解基本的分布情况和种群动态,同时开展就地保护,减少或隔绝人类活动对其原生境的干扰。其次是识别致危因素,弄清楚该物种濒危的原因是什么。接下来根据致危因素制订保护行动计划并执行。最后是对保护成效的定期评估,并根据评估结果修订保护行动。人工繁育在这条路线里的优先级非常之低,因为总体来说植物濒危的最主要原因是栖息地破坏和过度利用,而不是自然条件下的繁殖障碍。只有极小种群物种和已经查明种群确实存在近交衰退之类的繁殖障碍的物种,才值得用人工繁育的手段来挽救,对于其他物种,需要的时候再做人工繁育都不迟。但是由于植物的人工繁育(相对来说)太容易产生可见的“成效”,很多保护研究和实践都是直奔这一步;而最基本的种群调查和致危因素识别的环节,很多时候都被有意无意地忽略了,有的保护项目甚至建了个苗圃就号称保护成功。在我看来这都是本末倒置。 本文作者顾有容在进行野外考察 摄影/高向宇

本文作者顾有容在进行野外考察 摄影/高向宇过去几年里我一直在思考这方面的问题,也希望通过参与或近距离接触具体的保护实践,来探索有别于“人工繁育—野外回归”、并且比“放着别碰”更积极一点的濒危植物保护方法。2018年,宝洁中国、永辉超市、中华环境保护基金会和山水共同发起西南山地自然观察物种保护项目,给我提供了尝试的机会。这个项目中有两个保护目标是植物,分别是西南山地森林生态系统中的代表性濒危物种杓兰属植物(Cypripedium spp.),以及草原生态系统中的代表性濒危物种久治绿绒蒿(Meconopsis barbiseta)。有别于常见的模式,这个项目希望结合社区保护和公民科学的方式,提升当地社区在濒危物种保护中的意愿和能力,增强公众参与,解决物种保护的关键问题,并利用物种保护案例进行传播和公众教育。如今这个项目已经到了执行期的尾声,我也可以来分享一下自己的观察和思考。

先说说久治绿绒蒿,这是一个狭域分布种 ,只生活在四川阿坝县、青海久治县和班玛县海拔3500-4200m的高山灌丛里。 久治绿绒蒿

久治绿绒蒿供图/年保玉则生态环境保护协会

我做过一段时间绿绒蒿属的研究,对这个类群非常熟悉,知道久治绿绒蒿在开花、传粉和结果方面不存在任何障碍。在项目执行期间,山水还组织了科学志愿者,以公民科学的形式调查了久治绿绒蒿的种群结构,发现幼苗库也是足够充沛的。所以基础信息调查这一步等于是已经做完了,而且知道了久治绿绒蒿的濒危原因和繁殖无关。 山水公民科学活动 摄影/师旭

山水公民科学活动 摄影/师旭此外还有个很有意思的事情,因为绿绒蒿属的人工繁育非常困难,久治绿绒蒿更是根本没人试过,所以“人工繁育—野外回归”这种途径一开始就被放弃了,完全没有干扰到保护计划的制定。

这个项目的实际执行者是由当地居民和僧侣组成的年保玉则生态环境保护协会,他们对于久治绿绒蒿的观察和了解比我们这些外来者要深入得多。 年保玉则生态环境保护协会在进行科学调查

年保玉则生态环境保护协会在进行科学调查供图/年保玉则生态环境保护协会

他们在最初就划定了保护小区,并基于这些地块开展了初期的监测活动。真正威胁久治绿绒蒿的因素也是年保玉则生态环境保护协会发现的。这个地区的藏医会收集另一种开蓝色花的绿绒蒿,即五脉绿绒蒿(M. quintuplinervia)花朵入药;久治绿绒蒿因为也开蓝紫色、半下垂的花而被殃及,但原本上它并不被传统知识当做药材。这个采集造成的压力相当大,我曾在藏医家中见过晾晒的久治绿绒蒿花朵,一笸箩就有三四百朵,相当于原生境里几公顷土地一年的开花量,而这样的笸箩在院子里摆了五六个。

久治绿绒蒿是多年生一次开花的植物。在生命中的前几年,它都只长叶子,把营养积累在萝卜状的贮藏根里。等到积攒足够时,它就会开出一朵比地面的叶丛直径还大的鲜艳花朵,以吸引稀缺的传粉昆虫。在高海拔地区,有很多植物都用这种“乾坤一掷”式的资源分配方式,把多年的积蓄一次性地用于开花结果。可以想象,如果这时候把花摘走,这株久治绿绒蒿就失去了留下种子的机会。短期内,即使把一个种群内的花全部摘光,也不会呈现什么显著的负面效果,因为幼苗会在接下来几年里陆续成熟开花。但如果这种高强度的采集持续超过5年时间,幼苗库也会耗尽,久治绿绒蒿就可能彻底消失。 一只传粉昆虫被久治绿绒蒿吸引

一只传粉昆虫被久治绿绒蒿吸引供图/年保玉则生态环境保护协会

既然识别了主要威胁,就能制定针对性的保护措施了。久治绿绒蒿的保护走的是社区保护的路子,比如说,用分类学的知识弥补传统知识的漏洞,帮助藏医正确区分五脉绿绒蒿和久治绿绒蒿,并设计可持续采集的方案;面向社区尤其是中小学开展宣教,让年轻一代了解家乡的这种美丽的濒危植物,唤起保护意识并增强社区认同感;建立保护小区并组织社区成员巡护,防止放牧和旅游对久治绿绒蒿及其生境的破坏等等。这些措施短期内可能不太容易看得出成效,但年保玉则生态环境保护协会是一个扎根当地的保护组织,有足够的工作时间,因此我很看好久治绿绒蒿社区保护的长期效果。 年保玉则生态环境保护协会开展社区保护工作

年保玉则生态环境保护协会开展社区保护工作供图/年保玉则生态环境保护协会

久治绿绒蒿是一个非常理想的保护对象,因为从物种到社区都知根知底,更有靠谱的执行团队。相比之下,杓兰属是另一个极端。杓兰是一类地生兰,大部分生活在纬度或海拔较高的地区,特征是形态如棉拖鞋一般的唇瓣。杓兰属植物对生境的要求比较严格,需要特定的植被、土壤微生物和传粉者,因此可以被当做生态系统完整性的标志物种。包括杓兰属在内,全世界所有的兰科植物都被认为应该受到重点保护。据国际自然保护联盟(IUCN)红色名录评估,绝大多数杓兰的生存都受到威胁,其中超过一半是濒危和极危物种。

杓兰属植物的保护价值显而易见,但到底该怎么保护它们,我们从头到尾都没弄明白。就项目本身来说,首先是资源太少,经费只够做一个小区域的快速多样性调查——实际上我们也确实是这么做的,只不过用的是公民科学的方式。其次,题目起得太大了,西南山地的杓兰超过20种,其中有分布很广的常见种,也有见到一株就要喝酒庆祝的极罕见种,它们需要的保护策略显然是极不相同的。而拦路虎依然存在:国内外任何一个数据库里都查不到较为完善的杓兰属植物分布和种群信息。 山水在香格里拉开展的杓兰调查 摄影/周嘉鼎例如巴郎山杓兰(C. panglangshanense),直到2017年初,以我的渠道(包括公开的标本数据和私人联系)能了解到的分布点只有3个,野生个体不超过100株,这个种也被列入了《全国极小种群野生植物拯救保护工程规划》。

山水在香格里拉开展的杓兰调查 摄影/周嘉鼎例如巴郎山杓兰(C. panglangshanense),直到2017年初,以我的渠道(包括公开的标本数据和私人联系)能了解到的分布点只有3个,野生个体不超过100株,这个种也被列入了《全国极小种群野生植物拯救保护工程规划》。 巴郎山杓兰 摄影/方杰

巴郎山杓兰 摄影/方杰与此同时,IUCN红色名录的外国评估专家却给出了大相径庭的意见:尽管成年个体的数量未知,但这是个相当常见的物种,在从川西到川东北乃至重庆北部和湖北西部的广大地域内的石灰岩山地应该都有分布。因此巴郎山杓兰在IUCN红色名录中的评估等级只是易危(VU)而已。这么大的差异说明对这个种缺乏最基本的种群状况调查。最近两年,来自野生植物爱好者的信息也渐渐多起来了,说明巴郎山杓兰也许不是真的少,只是花不起眼,以前都没发现而已。对这样的物种,“抢救极小种群”那套思路就不适用了,应该先弄清楚它的生物学和生态学过程。然而现实是,对巴郎山的保护研究已经快进到了组织培养人工繁育这一步,令人叹息。

又如宽口杓兰(C. wardii),在IUCN红色名录里评估为濒危(EN)。这个种生活在横断山“三江并流”区域海拔2500-3700米的密林下或石灰岩岩壁上,是这一地区最精致的花朵之一,乳白色而带有紫色波点的花冠令人过目难忘。宽口杓兰的已知种群都很小,而且位于难以到达的地方,人类活动对它们的干扰相对较小。知道宽口杓兰分布点的资深植物爱好者往往对这些地点讳莫如深,客观上起到了保护它们的作用,但气候变化、森林破坏和越来越发达的旅游业也实实在在地威胁着宽口杓兰的生存。这种植物还笼罩在信息迷雾之中,我听说有人在研究它的传粉过程,但总的来说离靠谱的保护行动还很远。 宽口杓兰 摄影/蒋天沐

宽口杓兰 摄影/蒋天沐无论是看好的物种,还是懵逼的物种,想要把这些物种保护好,都离不开全社会的参与。我常说,保护濒危植物最难的地方在于,植物很难引起人的共情。正常人不会有什么动机去保护一个千里之外名字陌生的植物,“它灭绝了与我何干?”想要吸引公众参与保护这些物种,首先得让公众了解它们、喜爱它们,建立人与植物之间的情感联系。这就是我们一直做濒危物种科学传播的目的。

原标题:《中国人种菜技能点满了,还有保不住的植物?》