原标题:唐诺:读这么多书,其实都是被迫的

原创 硬核读书会 硬核读书会 收录于话题#世界读书月3个

1958年出生于中国台湾宜兰的唐诺,是一位标准的“文字工作者”。他是阅读者,从事编辑工作多年,同时也是一位作者,出版了《文字的故事》《读者时代》等多部著作。

1958年出生于中国台湾宜兰的唐诺,是一位标准的“文字工作者”。他是阅读者,从事编辑工作多年,同时也是一位作者,出版了《文字的故事》《读者时代》等多部著作。阅读和文字是他作品里一直探讨的主题。虽然他研究古典文学与严肃文学,但是他一直保持着对当下文字的敏感——他甚至会读大量的网络小说。

2021年4月23日是世界读书日,在这个严肃阅读和书写显得有些不合时宜的时代,我们和唐诺通过一场对谈,试图看清阅读在未来的样子。

人间四月天,正是读书时。在这个阅读的月份,新周刊硬核读书会将推出一系列报道及活动,与读者一起聊聊书里书外的故事。

✎采访、撰文 | 赵景宜

✎摘编 | 程迟

每天上午,唐诺会带上钢笔和稿纸,在咖啡店里写作。写作的进展缓慢但持久,近三十年里,唐诺写出了《世间的名字》《在咖啡馆遇见14个作家》《阅读的故事》《读者时代》《文字的故事》等著作,包括最新出版的《声誉》。 唐诺,本名谢材俊,1958年生于台湾宜兰,作家,专业读者。/小飞

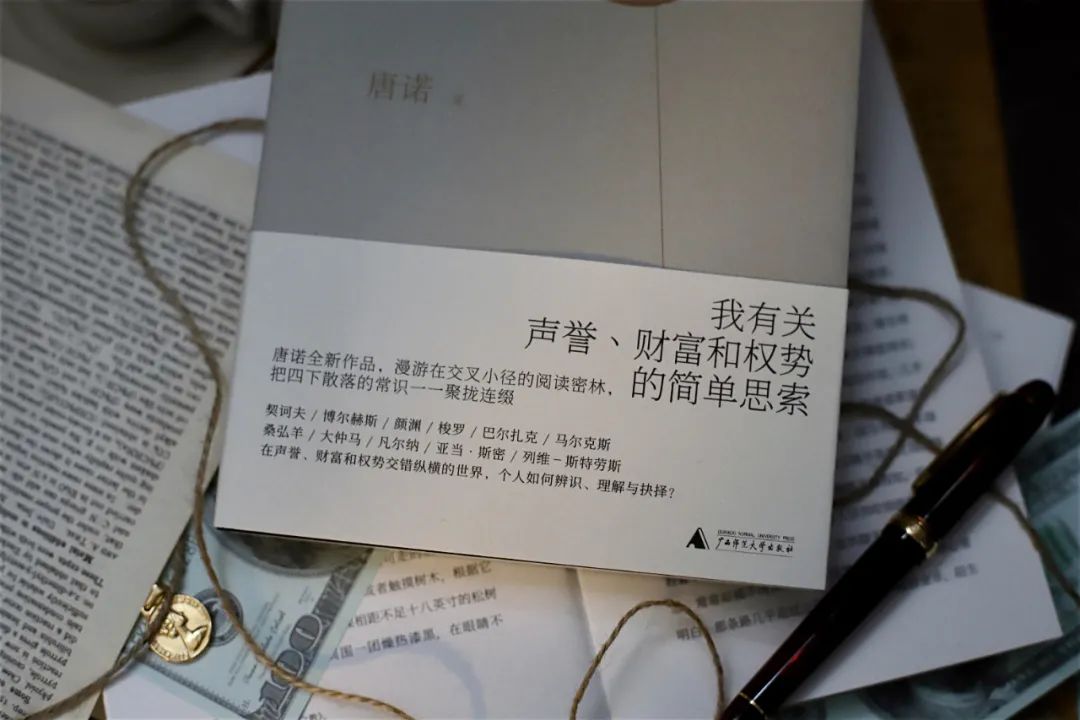

唐诺,本名谢材俊,1958年生于台湾宜兰,作家,专业读者。/小飞这次新作,唐诺依旧关心书写和阅读的问题,担忧其处境和未来。“声誉的重要性,不在于它本身,而是寻着它,找到有价值的人和事。大陆还保留着对鲁迅的阅读,但这个声誉,在台湾已经消失了。”

唐诺认为,财富和权势是影响声誉的两个最大因素。作家可能会因为追求财富,放弃文学的严肃性。读者对“死后的声誉”的忽视,让他们不再有很强的愿望去阅读经典,甚至放弃掉阅读本身。

对于书籍的阅读,唐诺仍然保留了一种悲观的看法:“有些东西会被鼓励,会被促成,有些东西会流逝,会退场。这就和现在较少的人才用毛笔一样,过去我们熟悉的那些事物,从我们生命中流逝了。”

从《声誉》出发,硬核读书会与唐诺进行了一次访谈。他聊了聊自己的阅读、财富对写作者的诱惑、两岸阅读差异、一些事件背后的分配不均现象、网文小说等话题。最后,他透露了自己在写的一本新书,谈论年龄和阅读的关系。 《声誉》

《声誉》唐诺 著

广西师范大学出版社,2021-3

“简单来说,这个社会没有我们必须要读的书了。”

硬核读书会:您是否能简单解释一下“声誉”“财富”“权势”,以及它们之间的关系?

唐诺:这有点难,我用了二十多万字,似乎还没说清楚。一般来说,这些被认为是人生最好的三样东西,人们都想要三者兼得,或得到两个。在台湾,这本书叫做《有关声誉、财富、权势的简单思索》。原本我只想处理声誉,对我来讲,声誉这个东西,很滑溜,很麻烦,似乎在衰败中。

大概在2013年,我开始写这本书。在这之前,我花了两年时间写《尽头》。慢慢地,虽然我年龄也大了,但还是觉得,一个书写者有义务,说出他所在的时空中人的处境。 《尽头》

《尽头》唐诺 著

广西师范大学出版社,2013-11

托尔斯泰、契诃夫、陀思妥耶夫斯基、卡尔维诺,他们的作品不会来帮我们。毕竟,此时此刻的台北,不是他们所在的时代。这之后,我的书写里都隐藏着一个主题:想知道,这个时代人的处境是什么?声誉是其中一个重要的议题,可以触及很到多东西。

声誉,本身没价值,但它像一根绳子。我们能用它来联系什么?举个例子,我们都知道鲁迅先生,知道他的声名,知道他是个了不起的书写者。我们就会敬仰他,会进一步想去理解他,找来他书写的作品。 《朝花夕拾》

《朝花夕拾》鲁迅 著

天津人民出版社 ,2015-1

大陆还保留着对鲁迅的阅读,但在台湾,年轻人对“鲁迅”这个名字已经没感觉了。这个声誉,在台湾已经消失了。它带来的结果,是不再有人阅读《阿Q正传》《朝花夕拾》这些书了。没有人去打开这些书,它们会又一次沉睡。

从这个起点,我必须去理解,在我活着的这个年代,声誉的处境是什么样?它受到什么威胁,它受到什么损害,它受到什么鼓励?影响它最大的,一个是财富的力量,一个是权势的力量。谈声誉,必须要处理财富和权势,不然无法理解声誉的处境。

硬核读书会:您在书中提到,因为本雅明的遭遇,波伏娃痛斥“死后的声誉”。我想到朱天心演讲的一次演讲中,观众表示“张爱玲死了”“白先勇老了”,不太愿意读他们的书。当代人拒绝或轻视“死后的声誉”或“迟到的声誉”的倾向,您怎么看?

唐诺:死后的声誉,本来是个很理性的事情。从历史来看,宗教有一个很重要的面向,人开始意识到了死亡的时候,时间才开始有意义。对于不可知的生命,对于死亡的疑问,人可以做出选择。

在人类的历史上,声誉是很难在一个人身前就完成的事。

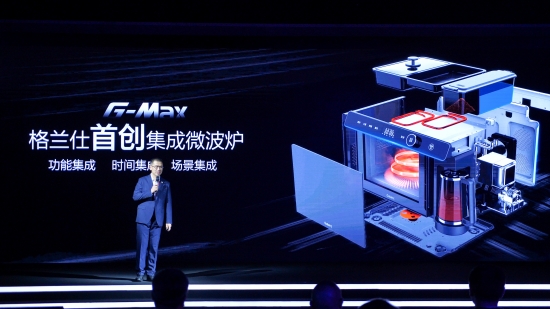

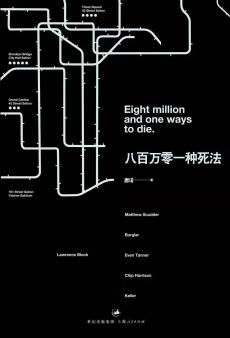

中国人很早就理解了这件事。所以古代治史,在朝代结束之后才写。经历一定时间的沉淀,一定时间的清理,我们才可能看到较为完整的真相。大的时间里头,有些我们做不完的事,庄子讲的,薪尽火传,必须交给后来的人。 《八百万零一种死法》

《八百万零一种死法》唐诺 著

世纪文景 / 上海人民出版社,2014-9

硬核读书会:您在书里提到,在台湾《瓦尔登湖》是本消亡的书,相反在大陆至今还是流行的。两地的读者,在阅读上有什么差异?

唐诺:对我来讲,已经不是一个《瓦尔登湖》或哪本书有没被阅读或抛弃的问题,而是背后反映的心理状态。

简单来说,这个社会没有我们必须要读的书了,所以可以用我们个人的喜好来完成阅读。大陆还充分存在着权威,有些书是必须要读的,不管最终有没读,这个意识还是在的。 《瓦尔登湖》

《瓦尔登湖》[美] 亨利·戴维·梭罗 著,仲泽 译

译林出版社,2020-10

在台湾,他们对死去的人没兴趣,老去的人也没兴趣。背后代表的是,对于过去专业的规范,对专业的判断和评价,包括声誉,他们不信任和逃离。这个变成非常直接、情绪性的东西,就像网络里的部落化和同温层现象。我只对看法相近的人感兴趣,对世界不再展望。

我蛮惊讶,在大陆,被视为所谓的经典作品和人,他们的力量还在。沈从文、鲁迅、老舍的东西,包括王安忆、莫言、贾平凹等老一辈作家,被信任的程度远超更年轻的作者。

这和台湾很不一样。对于这一代的书写者,还是要给予一点关怀吧,毕竟他们接下来要扛起大旗。

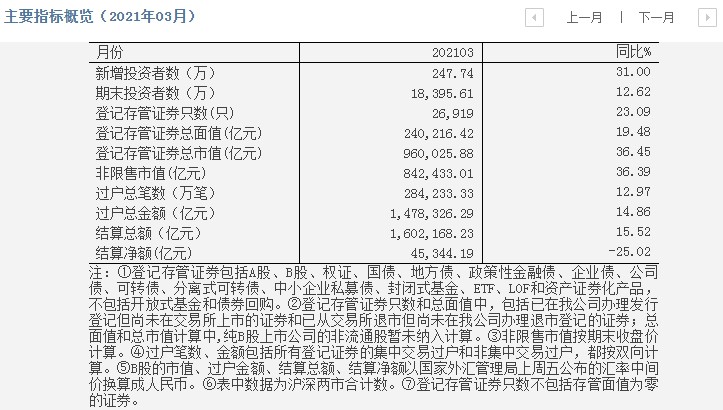

我做过出版,之前比较过几次,一些书在两地的销量差异。大陆很特别,人们一直看的书,书单还不坏,在基本价值的国度里,保卫的蛮好。

但新书替代率的数字,有一点点让我倒过来担心。在当当500榜里,新书占的比例可能有12%,这很特别。整个世界的走法,中国台湾的新书和旧书比,是45对55,美国是40对60。

所谓担心,是觉得,有时候太乖、太遵守规矩,难免显得有点紧张,尤其在思维、知识的世界里头。希望大大家稍稍多一点桀骜不驯之气,毕竟,某些新的事物、突破的事物,是要去期待的。

硬核读书会:最近,台湾出了一个很有意思的社会新闻,数百人为吃免费吃寿司而改名字的“鲑鱼之乱”。通常认为,比起上一代经历过高速发展的台湾人来说,年轻人的上升通道变得更窄。我们该如何理解更年轻的一代?

唐诺:在台湾,我不太和年轻人说话。我们和年轻人的隔阂蛮大的,基本的价值设定不一样,蛮难对话了。

我一直不太相信语言和文字的说服力量,最多只能说明和表述。这些年来,年轻人不大听上一代人说话,就好像上个世纪六十年代很流行的话,千万千万不要相信三十岁以后的人。

过去,我们的成长要靠更多的非生命经验,通过阅读,通过聆听。台湾这一代最严重的事情,就是逃离文字。前几年,《联合报》做了个调查,有六成的人,上一次阅读是在七年前。

我常说一句话,这是悖论,你要用文字去说服、劝诱,完全不读文字的人,让他去读一本书。我的语言和文字,到达不了他们。在台湾,像我们这样的采访,基本上是不会发生的。我也不会去做公开活动。这样的状态超过了十年,可能不止。对台湾年轻人,我没有什么想说的话,也说不出我对他们有什么看法。 《世间的名字》

《世间的名字》唐诺 著

上海人民出版社,2012-8

大概剩下多少个读者了,你还觉得可以写?

硬核读书会:这段时间,人们喜欢在互联网上谈论“内卷”这个词,年轻人对竞争有一种很疲惫的状态。我们可以通过阅读,多少摆脱一些这样的倦怠感吗?

唐诺:文字是寻求更多理解、更多进步的一个途径。阅读有各种可能,它可能非常功利,也让原来困扰我的东西消失,这些一直都在。现在的麻烦在于,时间的缓急不同。从文字阅读到转换成实际的能力,它不是直接的,有时间上的延迟。它不会是使用说明书,告诉你要怎么装配。

我不太会从功利观点去劝导阅读。笼统来讲,阅读让你视野打开,看到不一样的世界,看到不一样的可能,看到各种不再是只我所在、我所知道、我所触及的世界。打开这些东西,这里头是有风险的,有可能你会更困惑。

在我们知识理解的过程,困惑出现速度,会比找到答案快。

书在很早期,负担着非常复杂的功能,它是新知的记载者和宣导者,它是智慧的语言,它是革命的号角,它是享乐的东西。

但到了后面,也出现了教育的学校系统、教科书、大众传媒,很多东西分割开来,阅读变得更纯粹。很多特点的问题和困难,现在这个社会,有更直接和快的途径去解决。你说阅读会不会让人更强韧,更理解世界,更知道如何看待世界?会有。

但我很难和功利目的联系起来。如果怀着太强的这种心情进来阅读的时候,可能因为它的不确定、它的延迟,感到焦躁,感到不耐烦,感到不愿意再持续阅读。 《文字的故事》

《文字的故事》唐诺 著

上海人民出版社,2010-1

硬核读书会:您对于书写有着很悲观的看法。选择当一个写作者,是几乎等于放弃了财富吗?

唐诺:在一个座谈会,我和很多大陆80后代表性作家讲过。那时我大胆提过,大陆书写者有三大奢侈,一个是声名的奢侈,一个是所得的奢侈,一个是题材的奢侈。“所得的奢侈”,在我看来,是超过了正常状态,行政力量对阅读推广有相当程度的积极性,而且市场足够大,随着经济经济增长,阅读现象也相当稳定。

在我看来,大陆成名的作家,像王安忆、莫言,在全世界的作家中过得最好。他们过着相当宽裕的生活,日本现在的中坚作家,过得非常惨。

以日本来讲,在三岛之前,包括三岛由纪夫,川端康成等大作家都过着很好的生活。去到各地,实际上连住旅馆都不要钱,有人接待。看川端康成,他的书法,他的钢笔,都是人上人的生活,非常优渥。

前些年,太宰治的女儿津岛佑子和一些日本中坚作家到访台湾做联谊。我们发现,他们的所得,比台湾作家还要低,这让我触目惊心。

这不是一个晚上会发生的事,会慢慢发生。大陆的新书替代率也不高,大家看好的年轻一代的书,如双雪涛、张悦然,我看还是卖不过阿城、贾平凹。

所以我和80后作家讲这个话,带着老人的好意,不认为这会是长期的现象。如果原来期待着,未来能拥有王安忆、莫言那样的生活方式和社会地位,你们可能要比较小心。有可能,你们成为这块土地的书写主力时,状况不再是这个样子。 《那时没有王,各人任意而行》

《那时没有王,各人任意而行》唐诺 著

上海人民出版社,2015-6

硬核读书会:但这些年,小说家的作品都卖出了影视版权。比如,陈雪的《摩天大楼》、吴明益的《天桥上的魔术师》、双雪涛的《飞行家》。这不仅让写作者获得更多收入,也获得了更多的名气。你怎么看待这点?

唐诺:大陆的影视工业发达。大陆很多小说,会期待往通俗化走,将来能卖出电视或电影的权利,或因此进入这个领域。严肃的文学书写者,可能会流失掉。

我想这个拉力,会拉走相当一部分文学书写者,会让他们调整书写方向和方式。美国的一批好的通俗作家,也会调整往好莱坞写,写更适合好莱坞要的题材。

我再多讲一句话。我多少想理解这个现象,做了很蠢的事。我看了大概500多本大陆网络小说,我很想知道新一代的书写者在想什么。人类小说史上的最长篇小说在中国大陆。

现在人们担心文字往简短方向走,大陆相反,往大长篇走。这个大长篇通常是通俗小说,动不动600万、800万,甚至上千万字。 《十三邀》里放的唐诺的手稿。

《十三邀》里放的唐诺的手稿。我自己看这些网络小说,看的时候有点心酸。虽然为数比例不高,但我在其中看到了不少作者,他们有很好的触感、有捕捉东西和描述东西的能力,他们是有机会可以写好东西的人。

这让我沮丧,书写经不起这样的写——每天要提供少则3000、5000字,多则上万字,中间不能中断,必须抓住读者,请求他们,必须要撒花啦,必须要订阅。过一段时间你会看到,昨天因为身体不好,抱歉中断了一天,今天会补上。昨天参加同学会,丈母娘盲肠炎,要送她去医院,时间来不及了。

这个年纪大多二十几岁、三十几岁,你的积累经不起这样写,所以很快会无以为继。必须要抓住网友,现场必须要很夸张、有强烈的东西,必须要持续供应。

这样很快会走向固定的范式,某种程度就是你抄我,我抄你,很快同质化。所以非常可惜这样很多书写者,写过之后,很难回头。才华用掉了,再也没办法回来。 某阅读app上的推荐页面。

某阅读app上的推荐页面。我们看到前阵子各种冰王,各种霸道总裁小说,现在流行倒插门女婿的小说。大概是这些东西,一本出来,几十本跟着马上来。大家都是大同小异,换个名字。这种书写,在我看起来就毁了,死掉了。作为一个文字工作者,我感到惋惜。

硬核读书会:您认为书籍的读者在未来会消失。假设这种可能成立,未来中国一个作家也许只有不到3000个书籍读者。那作为一个写作者,他有什么新的存在意义和使命?

唐诺:我也不知道,台湾就在面对这样的事情,已经发生过了。昆德拉说过,现在是后电影、后文学、后小说的时代。

我在台湾发表过一篇很短的文章,再讲最后文学会变得更纯粹,像是专业的技艺。过去在台湾,人们在公车、咖啡馆、家里都在谈文学,谈托尔斯泰。这样的场景,二十多年没有见过了。慢慢地,文学会关进专业领域,不再是我们生活的事情。我自己写文章说过,大概剩下多少个读者了,你还觉得可以写?这最终是个人的选择问题。

人类在进步,会决定要走哪个方向,有些东西我们做了选择。一些特定的东西,人类触及的某些领域、范畴、深度,我们不一定比过去的人更了解。这个过程中,抛掉了一些东西。

我讲个很简单的例子,《礼记》里面处理的是人和人的关系,彼此之间的义务,权利的界限。三千年前,人们在生活里头高度相互依赖,不然劳动无法进行。《礼记》不是道德教育,而是试图解决人和人之间无法避免的冲突。现在的生活,可以给我们单独生活的可能。我们对人群、人情世故的理解,远远不及三千年的人。

我一生都在做文学,我认为它是珍贵的。但同时我也不认为,文学会重新成为一般人的生命基本关怀,或生命基本习惯。

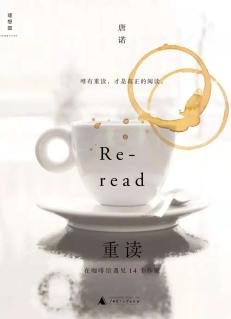

这不是我能拉动的世界,这是人类所做的选择。有些东西变得适宜,有些变得不合时宜。有些东西会被鼓励,会被促成,有些东西会流逝,会退场。这就和现在较少的人才用毛笔一样,过去我们熟悉的那些事物,从我们生命中流逝了。 《重读》

《重读》唐诺 著

广西师范大学出版社,2015-1

“50岁前后,有最后一次变身的机会,我已经错过了,不会变了。”

硬核读书会:回到《声誉》这本书。有人批评语言太啰嗦,阅读起来不流利,认为文笔不好。但有人喜欢这种缠绕、迂回,似乎在接近某种真相的表达。你如何看待自己的表达方式?

唐诺:这种事情,我不太自我评判。他们的看法,说真的,我不是很在意。

那撇开我不谈。在过去的台湾,我年轻时代,会碰到国文老师和长辈有一种说法,说这个不是纯正中文。上世纪之初,日本西学东来,影响一直到现在,今天我们阅读那一代台湾作家的作品,仍然能听到此起彼伏的声音。他们会认为,拿诺贝尔奖的大江健三郎是欧式的小说,欧式的语言。早期的我喜欢的三岛由纪夫,也被这么说。甚至比较严厉的,一般认为非常日式的川端康成,也会说不和不洋的日本小说。这一派的人,会推崇夏目漱石。 《声誉》书影。

《声誉》书影。语言的问题也没得争。我比较在意的是,所有的语言句型和文字本身,隐藏着看待世界的方式和途径。比方说,英文对时态观念不一样,中文表达时间要另位处理。每一种语言,在看待世界的方式和表达方式上,都有些微差。如果说在不在意,对我个人来说,所谓的纯正中文是什么意思?

我和阿城谈过。他的文字非常短,整部作品只有一个形容词。文学界有一派说法,尽量不用形容词和副词。

我不同意这个看法。人认识世界,是从粗线条、大画面,不断地分割、细分。我们是使用文字的人,就像工匠一样,处理细部和大的部分,会用不同的工具。

我不想驳斥和说服别人。有些时候,我们阅读,不求甚解的现象太严重,稍稍不懂,就没耐心,就不往下走。

现在的读者,和我们那个年代读书不一样。人们有了更多消费者的身份,他有消费者权益。我买了书,你要说的让我懂,或让我舒服,或让我快乐。要不然,你就是不良商品,在台湾,可以告到消费者保护协会那去。

但是读者的身份不一样。在我看来,读者是试图知道他过去所不知道、没想过、看不到的东西。在读书里面,不懂,或朦胧,或不确定,是阅读的常态,是阅读必然发生的事。你看一本完全懂的书,是干嘛,就好像回过头去看小学二年级的国语课本。除了缅怀年幼时光以外,你在做什么呢? 《读者时代》

《读者时代》唐诺 著

上海人民出版社,2011-8

硬核读书会:在阅读上你为什么能保持广泛的兴趣?

唐诺:这是我老师的提醒,自己可能也这么相信。我是学历史的人,逼自己念社会学、经济学甚至念数学。很长一段时间,我强迫自己跨越各种领域。老师说,起码你要有基本的学问,了解几种学科的基础知识。 《十三邀》剧照。

《十三邀》剧照。比方说,我想知道历史当中的某一代人的处境是什么。这样一个问题,不是单纯经济学问题、政治学问题,也不是单纯的文学问题。

我觉得,二十岁到四十岁,是人生读书强度最高的时刻。书,是一个找答案的地方,去找可能性的地方。

读这么多书,其实都是被迫的,或者某种程度上也是痛苦的。我想和现在读者讲,很多好东西其实很枯燥乏味的。但没办法,就像锻炼身体,你就是要做100个仰卧起坐。阅读有严肃和痛苦不堪的一面,最多是笼统讲,阅读是幸福的,不是快乐和愉悦的。 《阅读的故事》

《阅读的故事》唐诺 著

上海人民出版社,2010-8

硬核读书会:听说您最近在写一本新书,和年龄、阅读有关。作为一个老年人,阅读会有什么新的体验?

唐诺:四年前,我开始写这本书,题目还没定,可能叫《年纪,阅读,书写》。

这是个老题目,还是写书写和阅读,但加了“年纪”。某种程度而言,时间的存在对我越来越清晰。二十多年的咖啡馆生活,可以是新鲜的,能够持续。重新去打篮球,学个木匠,我觉得来不及。

50岁前后,有最后一次变身的机会,我已经错过了,不会变了。何况我也还蛮喜欢阅读和书写,就继续做下去。直到生命告诉你,你不能再做了。 《十三邀》里唐诺的手稿。

《十三邀》里唐诺的手稿。台湾有人说,唐诺不看年轻人的作品。我后来想说不对,我现在都是在看年轻人的作品。因为,我差不多65岁了。莎士比亚,我们过去会称他为莎翁,现在不适合,因为他五十几岁就死掉了。他所有的作品,对我来说都是年轻人的作品。

托尔斯泰的《战争和平》是他不到四十岁写的,人类完成度最高的小说《安娜·卡列尼娜》,是他四十多岁写的。全都是年轻人的作品。马尔克斯的《百年孤独》,也不到四十多岁完成。

因为这个发现和转变,我对阅读产生了新鲜的视角和感受。我对里头人的年纪,不同年纪对事物的不同理解,产生了非常大兴趣。 《百年孤独》

《百年孤独》[哥伦比亚] 加西亚·马尔克斯 著,范晔 译

南海出版公司,2017-8

有一度会有失落,我个人习惯,时常觉得所有的书可以重新看。

比如重新看马尔克斯,每本书都有非常新鲜的体验。这很有趣,也很平等,你会觉得说,过去看不太懂的地方,其实是书写者在挣扎,努力在说清楚但没说清楚的东西。一些东西变得明朗起来。按苏东坡的话讲就是,这个年龄不容易被骗了。阅读变得很有趣,再没有人可以把我欺骗了。

硬核读书会:您似乎不太爱出远门,这二十五年来,您一直上午在咖啡店写作。想问一下你的写作和台北这个城市有什么关系?

唐诺:我当然是一个台北作家,虽然我不在这里出生。回过头来看,我14岁进入这个城市,我没有乡愁,生命碰到重要的人、重要的事、重要的生命阶段,都在台北发生。我又是不常离开台北的人,深居简出,一年离开一两次,已经是极限。离开台北通常是搭飞机,甚至很难离开台北市。 台北夜景。/图虫

台北夜景。/图虫我活在这个城市,我也喜欢台北。这是个蛮特别的城市,有一个千言万语的联系,不是个单一的情感。

莫言来台湾,和黄春明对谈的时候,黄春明谈到故乡宜兰,讲对故乡的爱。莫言也讲得很好,他对故乡高密是爱恨情仇都有。故乡很复杂,一言难尽。你竟然只有一个爱而已?那个太假了。

台北是我试图理解世界、理解人、理解生活,最根本的现场和依据。情感很复杂,这些理解,伴随各种心绪。有时候你会绝望,怎么会这样,你会愤怒。你看朱天心,看她是怎么骂台北。所以,黄春明说对故乡只有爱,真的是很恶心的表态说法。诚实的文学语言不是这样的。 朱天心与唐诺。/理想国

朱天心与唐诺。/理想国故乡和你的生命有那么一种绵密的关系。日本人称之为绊,牵绊的绊。这里会有撕扯不开的东西,包括了各种细节、感官,非常稠密。

*题图为《影子写手》剧照本文系网易新闻•网易号新人文浪潮计划签约账号【硬核读书会】原创内容,未经本账号授权,禁止随意转载

往 期 回 顾

戳 封 面 即 可 阅

原标题:《唐诺:读这么多书,其实都是被迫的》