原标题:郭欣︱素食主义理念的谱系学考察

《不流血的革命:素食主义文化史》,[英]特里斯特拉姆·斯图尔特著,丘德真、李静怡、王汐朋译,中信出版集团2020年5月出版,496页,78.00元

您对新买的书,如果有随手丢掉护封的习惯,那恐怕会错过深入解读《不流血的革命——素食主义文化史》(

The Bloodless Revolution: A Cultural History of Vegetarianism From 1600 to Modern Times

)一书的关键钥匙。这本由湖岸文化策划引进、中信出版集团出版的新书,在其鲜绿色封皮的内侧,用最后一段小字介绍了作者——英国作家和环保活动家特里斯特拉姆·斯图尔特(Tristram Stuart)的一些事迹:

作为一名骄傲的免费素食主义者,他在2009年策划了“喂食5000人”活动:5000人在伦敦的特拉法加广场上聚餐,免费享用利用被遗弃的蔬菜及其他食物制成的午餐。

事实上,斯图尔特至今已经策划组织了多场“喂食5000人”(Feeding the 5000)活动。据不完全统计:仅英国伦敦的特拉法加广场此一处,该项活动除了于2009年之外,还于2011年举办过;2015年这项活动在英国南部的布莱顿举办;而在2014年,该活动登陆大洋彼岸的美国,在加利福尼亚州的奥克兰拉开帷幕,后续活动扩展到了纽约、首都华盛顿等城市;此后,这项活动在巴黎、都柏林、悉尼、巴塞罗那、雅典、米兰等多地展开。

一

“喂食5000人”绝非斯图尔特的一次偶然实验,而是被他领导发展为一种持续性、跨国性的公共文化事件。活动名称“Feeding the 5000”中的定冠词“the”提示出一个问题:这“5000人”是否缘自什么典故,以至于成为呼召公众的某种“意象”(icon)呢?事实上,这种意象对于浸淫于基督教文化的西方公众来说,是非常确切且鲜明的。在那里,有一则被代代熟知并传诵将近两千年的宗教故事,即基督教核心人物耶稣所行的神迹:

天将晚的时候,门徒进前来说:“这是野地,时候已经过了,请叫众人散开,他们好往村子里去,自己买吃的。”耶稣说:“不用他们去,你们给他们吃吧!”门徒说:“我们这里只有五个饼、两条鱼。”耶稣说:“拿过来给我。”于是吩咐众人坐在草地上,就拿着这五个饼、两条鱼,望着天祝福,擘开饼,递给门徒,门徒又递给众人。他们都吃,并且吃饱了,把剩下的零碎收拾起来,装满了十二个篮子。吃的人,除了妇女孩子,约有五千。

(《圣经·新约·马太福音》第十四章,中文和合译本)

此事自《新约圣经》写就时就被视为耶稣最重要的神迹奇事之一,因为《新约》的全部四本福音书都详细记载了它。在基督教世界的传统中,这则故事被称为“五饼二鱼”或“使五千人吃饱”,后者即是斯图尔特所发起素食活动的抬头。不难知道,“使五千人吃饱”这一名号,早已在此前的一两千年里,被无数基督教活动所使用(英语教会就是使用“Feeding the 5000”这一短语),至今仍是如此。

“五饼二鱼”及“使五千人吃饱”之于基督徒们意味着什么?虽然基督教释经传统历经多个世代,体系极其庞杂,但面向大众的关于基本故事的解释大体保持着稳定。单从文字表述上,“五饼二鱼”与“使五千人吃饱”两者之间就含有强烈张力:前者表明了食物匮乏的困境,而后者用“五千人”这一字眼凸显出丰富有余的超越式满足。在两者之间,上帝之子耶稣那一场“从无到有”“由少变多”工作的创造性就令人惊奇了。教会能够透过这样的典故,唤起信徒对基督乃至上帝恩典的纪念与颂赞。但倘若有人公然声称自己将为公众展现一回“用五饼二鱼使五千人吃饱”,其意涵即便不是颇具挑战性的,也是足够令人震惊了——他不啻是在宣告:自己仿若救世主一般,也是一位“创造者”!

斯图尔特正是希望收获类似的效应(但他并非要令自己成为“创造者”的独一化身,关于这一点我们会在后面看到)。并且,他的确就是从基督教文化中某些“痛点”切入的。他于2009年筹划首次“喂食5000人”活动时所运用的文案,直陈“圣诞节已成为浪费食物的代名词”。正如《不流血的革命》一书的论述风格,斯图尔特善用独特而敏锐的视角,发掘历史现象并给予概断:圣诞节盛宴历来都是为了纪念并庆祝一年中食物的丰收。如果读者了解西方圣诞传统节期与冬至之间在天文-物候-农业生产-文化上的微妙关联,就更能认同斯图尔特的眼光。继而,他用数字例证了当代圣诞假日里可观的食物浪费,鼓励民众前来发现并亲身体验“在不装满垃圾箱的情况下让肚子鼓起来”的方法。在此,他再一次地指涉并借用了《圣经》中“使五千人吃饱”典故的某些要素:

他们吃饱了,耶稣对门徒说:“把剩下的零碎收拾起来,免得有糟蹋的。”他们便将那五个大麦饼的零碎,就是众人吃了剩下的,收拾起来,装满了十二个篮子。

(《圣经·新约·约翰福音》第六章,中文和合译本)

“不装满垃圾箱”的口号,与耶稣的教导“收拾食物零碎以免糟蹋”及门徒“将剩余食物装满十二个篮子”,形成了鲜明有力的呼应。由此不难窥见斯图尔特的宣传策略:他着力唤醒公众既有的宗教记忆,利用西方世界历久形成的基督教节俭传统的积淀,开拓了推广与实践自己新型素食理念的舞台。

二

预先理解斯图尔特在成为“一名骄傲的免费素食主义者”过程中所依赖的宗教文化要素,对于读者抓住《不流血的革命》书中潜藏的思想线索,是至为重要的。《不流血的革命》英文原著出版于2007年,相当于作者开启新型素食运动的预备性著述。而该书在历史采述方面最直观的特点是,几乎全卷(中文版有足足四百七十多页)都在记述“1600年以来欧洲的素食主义历史”(中文版“推荐序”指出:书名加上“欧洲”才更为准确),对于作者自己的素食观念,却不甚直接表露声色,直至“尾声”一章的最后部分,作者方才展开自己的旗帜。而对于比中国读者更早读到此书的西方读者来说,本书留给他们最深刻的印象莫过于:作者每每试图在欧洲素食主义与古代印度宗教文化之间建立关联。这诱发了读者对仿佛是“新披露”的历史乃至对作者本身视角与思想的强烈好奇,有时甚至是质疑。那么,如果忽略了作者对宗教叙事的高度敏感,中国读者恐怕更会对此书所呈现的纷纭聚讼,感到“只有热闹,难晓门道”。

作者在本书的“引言”中已经言明:“一切都要从《圣经》的首章《创世记》说起。”然而,在他看来,欧洲素食主义文化史,在某种意义上是对此前大约一千六百年中“得不到审视”的“动物为人类而生”这一宗教或形而上学命题不断发起挑战的历程。作者紧接着说:“任何神殿都有罅隙,素食者们在其中埋下了撼动神殿的撬棍。”这不仅是一则生动别致的比喻,更是暗示了他为整个欧洲素食主义运动赋予了“宗教挑战”这一解释。如此,我们回过头来再看作者所领导的新型素食运动,就不难理解其策划技术所独具的匠心。

为了全面揭示“神殿的罅隙”,作者完成了大量的基础工作:这本书涵盖了欧洲素食主义的全部“显性”源头,即从《希伯来圣经》(旧约)至古代希腊的哲学科学先贤思想,并述及了欧洲最重要的几位思想家、哲学家、科学家、诗人,如培根、牛顿、笛卡尔、卢梭、洛克、雪莱等人的素食观、素食实践或他们对素食主义哲学基础的贡献。在这个层面,素食主义的伦理线索,从文化发源结构看,不外乎古希伯来与古希腊,即大家熟知的“两希论”所指出的,从道德关切的话题看,总离不开善良、反残忍、和平、平等、精神与身体之健康等等。这显然属于维护素食主义的寻常路数。倘若作者仅仅因循这套言说方式,那么,《不流血的革命》一书必然只能沦为装着旧酒的一个新瓶子而已,对于满目畅销书的当下读者来说实在缺乏新意。

而斯图尔特能够成为新型素食运动有力的倡导者,其“讲故事”能力就不可低估。在《不流血的革命》一书中,那些看似小众的、不入主流学术视野的历史人物——用作者自己的话说,他们是“处于边缘位置的人物”,实际上占据了比记叙那几位家喻户晓的哲学科学伟人多得多的篇幅。而且,作者对前者及其发动的运动之历史意义的诠释,充分地置于了更为广阔的经济、政治、战争、社会革命等背景之下。而这些背景大多是冲突性的、带着血腥味的,由此反倒衬托出书名“不流血的革命”,亦即历代素食运动的价值意蕴。

当本书聚焦于那些小众人物的同时,也将食物这一话题从宏大叙事带至了小叙事的言说境域中,即回归到食物之于个体之人的基本意义:食物是个体生存的最直接倚赖;对眼前食物的处理方式、看法和感受,迫切地影响着人们最真实的欲念与思想。历史上素食运动的领袖与积极倡导者,固然要在《圣经》等宗教典籍或哲学科学圣贤著述中寻找理论依托以说服他者,但这远远不如他们身体力行地吃素从而影响身边的见证者来得直接与生动。

实际上,《不流血的革命》从开卷讲述大思想家培根的素食主义经历起,就特别注重对所有主要人物的个体经验的发掘。它们不仅是“轶事”式的,有时甚至是“丑闻”式的,譬如当时被非议的焦点人物往往会伴随着在性方面犯有瑕疵或罪愆的指控。从讲故事的角度说,这或许是一种调味剂,但一定能够令历史人物的生活样貌显得颇为真切与鲜活。更为重要的是,作者以此巩固着读者中的素食人士对其已秉持之观念的生活化认识,以及对潜在的素食主义读者形成某种“劝说”:素食生活不论对何种阶层的人士,包括我们普通人自己,都是真实且息息相关的,不仅在形而上的思智层次中,更可以在日常生活经验里,获得确切而有效的实践。可以看到,原著付梓之后的“喂食5000人”系列活动,映证了作者的素食主义实践观:他并不是独自施行“五饼二鱼”,而是每次邀请来数以千计的普通人,分享实现这一素食奇迹的方法。

三

娴熟布置意趣盎然的生活叙事,优化了读者的感受。有此铺陈,作者斯图尔特便不失时机地要带大家踏上为素食主义“元叙事”寻根溯源的旅程。即便《不流血的革命》一书或许为了符合通俗读物的体例而完全缺少学术式的文献标注或名词索引,但它仍以引人入胜的笔触,显露了作者考究历史材料的出色功力。

原著书名中的“From 1600”点出了被作者考察的欧洲素食主义文化史的起点。十七世纪对于欧洲而言,是一个空前卓著的转捩点。承袭文艺复兴之势,宗教改革与科学革命等运动值此正是风起云涌、如火如荼。而在政治层面,席卷英国的“光荣革命”(Glorious Revolution)之誉称“不流血的革命”,更被作者直接借用成为本书的大标题。延绵于后世的欧洲素食主义运动,便是在这么一个特殊的背景下萌发起来。

以往占统治地位的天主教在《圣经》解释上的传统这一“神殿”,在被宗教改革运动者猛烈解构的同时,也被素食主义者“撬动”了。对十七世纪素食运动的诸多重要代表人物(不论是边缘人士还是主流学者),本书主要在第一部分

(第一章至第九章)

详细介绍了他们如何对《圣经》关于人与动物关系及至饮食的教义进行重新阐释。纵观此条线索,这些素食主义者最主要的释经进路,在于尽可能地回归到《圣经》最原初的语境,即古代希伯来文化世界中。这与十七世纪在欧洲兴起的“崇尚犹太主义”相契合。

当时诸多素食主义者反复强调着一种希伯来式观念:人类始祖亚当在堕落以前所过的伊甸园生活,才是符合上帝完美要求的典范。在那里,没有人对人的杀戮,也没有人对动物的杀戮,人类是茹素的,并远离堕落之后的一切残忍与败坏。然而,他们向往伊甸园即“纯洁亚当”的生活方式,显然不能与当时最普遍的社会共识即“耶稣基督救赎”信仰相抵牾。这类调和工作并非困难。《不流血的革命》挖掘出当时素食主义者的若干阐释方案或援引证据,譬如:早期基督教(存在于公元一、二世纪)将食素作为重返伊甸园的途径;基督千禧年王国降临人间的条件,是普世实现和平(当时和平主义与素食主义业已被某种程度地同质化);基督最重要的即关于“爱”的诫命,不但要落实在人与人之间,还要落实在人与动物之间;等等。

如此,十七世纪素食主义者构建元叙事的工作,由作者还原出一段完整且较为健壮与清晰的历史逻辑链条:一端指向《创世纪》描绘的伊甸园,另一端连接着新约时代耶稣基督的训诲与应许。然而,作者在第四章

(全书连“尾声”共二十八章)

则以“毕达哥拉斯与印度圣哲”为题,及时地吸引读者,接近他最感兴趣的话题。其中的故事让久览欧洲历史的读者一洗耳目,仿佛是阵阵海风,让人倍感清新。

“海风”比喻并不过分。在十七世纪,除了前述的若干大变革、大创新之外,还有一类革命达到了高潮,那就是:地理大发现(Age of Exploration)。现在,作者将带领我们在地中海-印度洋航线上乘风破浪,回到那个令欧洲探险家激动而震惊的年代。欧洲人在得悉印度宗教文化中的祭司贵族即婆罗门阶层对动物履行极端的道德责任(当然也包括极其悠久的素食传统)之后,不禁对自己所信奉的基督教教义在道德上的至高性与完整性,产生了怀疑。印度在向欧洲采攫者敞开丰富而奇异非凡的物产世界的同时,她那深奥而玄妙的宗教更是令欧洲思想家目眩神迷、痴狂不已。正如前述的“崇尚犹太主义”一样,欧洲由此开始时兴“印度教风潮”。彼时一些欧洲思想家受“东渐之风”的熏陶,力图厘清欧洲文化如何在其渊源上受到了印度宗教的影响。显然,若以此重新阐释基督教,难度是过大了(但这并非不可能,后面我们将会看到作者所做的)。而古希腊哲学有着来自印度宗教的血脉,却被当时远涉重洋、博采人风的探索者找到了许多证据。不仅是毕达哥拉斯,还有柏拉图、苏格拉底,甚至是更早的第欧根尼,都被发现是印度宗教思想的受惠者,从而在古希腊时代就推广素食主义。此章精彩纷呈,形成了本书的第一个高潮。借助于强烈的代入感,作者在各条分支线索(包括中国读者熟知的马可·波罗)的交错融合之中,揭示出欧洲素食主义的第二根逻辑链条:欧洲素食思想可追溯到古希腊,而后者的素食哲学,又有着古印度宗教之根。

至此,欧洲素食主义两根不同的“元叙事”历史逻辑链条,已由作者交代清楚。作者于后文所论述的十八、十九世纪欧洲素食主义思想,即便它们在科学与社会思想进步的背景下取得了新要素,也不外乎是十七世纪已经形成的素食主义元叙事的延续或变体。这些新要素都可以在“元叙事”的逻辑链条之上,被串联起来。本书的前六章,已足够丰富地记叙了十七世纪欧洲素食运动在回归“希伯来式伊甸园生活”与“印度婆罗门风俗”上的实践。但这仅仅是作者为推展自己理念所做的一些铺垫而已。接下来的故事,将更令人惊诧。

四

作者斯图尔特在第四章里,记述道:十四世纪天主教教廷使者马里尼奥利,在亲赴东方世界深入考察后指出:印度的素食风俗是伊甸园完美生活样式在世间的延续。首次出现在该章的这种论断,将在后面的篇章中被反复发掘与不断强化。我们有理由相信,它正是作者本人立场的一种反映。

受到海上新航线所带来的印度见闻的启发,十七世纪的一些素食主义者已经开始考虑:让欧洲人接纳素食生活的一种可行途径,是将基督教教义与印度婆罗门信仰有力地结合起来。本书第五章记载的托马斯·特赖恩(Thomas Tryon)是其中最成功的代表。即便如此,他还是饱受质疑与抨击,被指控为异端。这令同时代的一些思想家意识到:为了确证基督教与印度教之间的历史关联,必须另辟蹊径——这也是作者特别注意到的。于是本书有了最短的、却极为关键的一章,第七章:“揭秘卡巴拉”。

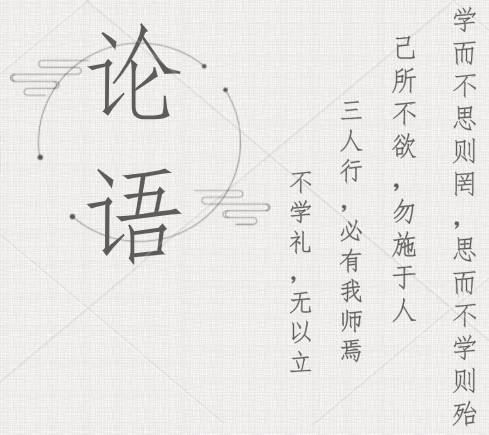

卡巴拉(קבלה)是犹太神秘主义传统的重要一支,因此长期被隔阂于主流基督教与主流犹太教(除了哈西德等教派[חסידות])的神学体系之外,更让大多数中国读者感到陌生。然而,卡巴拉以一种独特的方式支配着犹太文化的基础。最典型的例子之一是,犹太民族的传统圣像、当今以色列国国旗的中心图符——大卫六芒星,已被学界公认为是源自于卡巴拉(所以招致一些正统犹太教人士的抵制)。卡巴拉的这种处境,与东亚文化中的“周易”十分类似。《易》在中国文化传统中被认为是“群经之首”,它与“阴阳”“天人合一”等思想一道,被视为中华文明乃至东亚文化圈的源始元素。“阴阳”与/或“八卦”符号恰恰也为韩国、蒙古的国旗所采用。然而,越是源始性的,就越难以祛除神秘主义色彩,尤其是在民间语境中。斯图尔特介绍卡巴拉时,指出其兴起于十二世纪,这是接受了学术界方法论的限定。在卡巴拉信奉者的观念中,其历史可追溯到犹太人祖先亚伯拉罕的时代。

卡巴拉并没有直接的关于素食的教义,十七世纪也未出现卡巴拉旗帜下的素食生活运动(对比其他篇章,这正是第七章如此之短的原因)。卡巴拉能够在这本介绍“1600年以来”素食主义历史的书中登场,在于十七世纪欧洲出现了第一本由基督徒写就的卡巴拉学术著作,即《卡巴拉揭秘》。该书的主旨乃是将基督教、犹太教以及异教文化(尤其是印度教)“统合到一个真实的信仰之下”。这才是斯图尔特极为关切的事情,以至于他盛赞该书“具有划时代意义”,并且直接以该书之名作为第七章的标题。

斯图尔特尤其关注《卡巴拉揭秘》所载述的犹太神秘主义一个极重要观念:“转世轮回”(גילגל,gilgul)。它是卡巴拉历史上最重要的思想家之—,十六世纪的以色列人艾萨克·卢里亚的学说的核心主题之一。显然,“轮回”观念的出现,极大地缩短了犹太教与印度教的距离。十七世纪的这些卡巴拉复兴者,“坚持认为毕达哥拉斯和印度人的转世轮回思想来自犹太人(而非相反)”,“并且(轮回思想)要与基督教原则融合”。在第七章中,斯图尔特将问题引向前所未有的深度:卡巴拉轮回思想指向了素食主义自己都从未清晰意识到的,其所应当依赖的某种伦理根基,即动物与人的“同质性”。这种属性之所以是伦理的,乃是因为动物的痛苦与人类的罪恶,在轮回的框架中,或相互促进,或相互消弭:人的恶行将使他/她在来世中成为“理应受苦”的动物,而善待动物既是以慈悯与宽恕之爱帮助它们在灵魂上得以“升华与改良”从而成为义人,也是在帮助施善者自己臻于完美。这体现出一种“上升”观,即:万事万物都试图向上提升,终极目的是通达“神的国度”,亲近上帝。

卡巴拉轮回思想可能是撼动基督教神学传统的“撬棍”中最为犀利的一支,它为“善待动物”命题发掘了全新的基础,也为后来的素食主义者带来了极大的启发。其中最为著名的人物,不是别人,正是人类历史上最伟大的科学家之一:艾萨克·牛顿。

五

《不流血的革命》在第八章中,详细记述了牛顿——这位将“寻找纯粹宗教视”视为与“发现万有引力”同等重要的科学巨人,如何发展出他的动物伦理观及素食主义思想。对于基督教继承自犹太教的“不吃带血的肉”这一律令,牛顿认为它“不只是一项仪式性的禁忌,而是一项极为重要的道德指引”。因为,犹太人屠宰时所采用的割喉与放血措施,给动物带来的痛苦是最小的,在道德上远优于欧洲惯用的勒死方式。在此,我们不妨注意,《不流血的革命》书名中“不流血”,原文是“bloodless”,仅以字面而言它的意思是“没有血的”。联系牛顿的食肉道德评价,这或可成为对书名另一角度的解释。在善待动物与素食原则方面,牛顿斟酌后提出了“不必要的残忍”这一表述。这竟成了大约二百五十年后兴起的“动物福利”(Animal Welfare)运动核心术语的滥觞。而这只是牛顿宗教思想的一小部分。

众所周知,基督教是犹太教的分化,而牛顿指出:犹太教是摩西接受古埃及某种一神教的产物,而那个埃及宗教又是挪亚宗教的继承者,挪亚是上帝旨意直接的(考虑到大洪水,他是唯一的)传承人。不但如此,牛顿还根据《创世记》论证了:在挪亚与摩西之间,亚伯拉罕的后裔被派往东方,成为古代印度婆罗门的祖先。所以,在牛顿看来,婆罗门才是“纯粹宗教”的妥善保存者,他们过着“德行的生活”,其中当然包含着食素。

牛顿彻底颠覆了犹太-基督信仰传统的基础。为此他花费了巨大的精力,以至于数百年来科学界对这位巨擘的宗教狂热总是“王顾左右而言他”,而后世的神学界亦是敬谢不敏,更不要说当时的宗教界,对这位要人的惊世骇俗言论感到多么错愕了。然而,牛顿的工作却为《不流血的革命》作者斯图尔特的素食观念,提供了最好的理论基础,可谓是一套新的“牛顿定律”:素食主义元叙事的两根历史逻辑链条,由古印度婆罗门完美地聚合起来。更值得欣喜的是,婆罗门文化以其超凡的生命力,强健地延续至当今,是素食主义“活的灵魂与榜样”。

人类走进二十世纪,经历两次世界大战后,又开始面临人口爆炸、坏境污染、资源滥用,以及生态恶化等重大危机。《不流血的革命》立足于素食文化,又能带来怎样的启示与告诫呢?还是得回到斯图尔特的宗教思想线索上,才能更通透地看到答案。作者特地安置了第七章“卡巴拉揭秘”,这并不是偶然的。它带出了中心词“轮回”(gilgul)。这一希伯来单词与印欧语系词根“kwe-kwl”是同源的,后者为英语带来了circle(圆)、cycle(循环)、wheel(轮)这一系列单词。由十七世纪卡巴拉学家复兴的轮回观念,表明了万物以“循环式的上升”方式归回造物主的诉求。他们的论断,“神是小心地平衡动物与人类的生死比率,以便让生命链的流动能够保持在稳定状态”,与当今生态主义思潮在某种意义上的呼应关系,是显而易见的。这也是斯图尔特自己的素食主义观念谜底之所在。为了世界的永续发展,人类必须重新平衡自己与万物的关系,这就要求我们在饮食方式上做出调整。这不仅关乎是否善待动物,更关乎整个生态世界:“如果我们少吃一些肉,特别是那种以不可持续的方式生产的肉类,我们就可以少破坏一些森林,少浪费一些水资源,少排放一些温室气体,从而守护下一代的地球资源。”

卡巴拉轮回思想,由斯图尔特实践为“食物的循环”。他所领导的“喂食5000人”活动,通过重新加工原本被遗弃的蔬菜等食物并让公众分享它们,实现了一种“万物经过我们而变得更加美好”的“循环式上升”。注重于生命意义,“轮回”也可被翻译为“转生”。斯图尔特正是让那些被浪费的食物在公众手中获得了某种新鲜的生命样式。而在“五饼二鱼”式活动所烘托的宗教意味之下,这一举动更是一种“创造”。在基督教语境中,上帝透过他的话语创造世界,耶稣又说:“人活着,不是单靠食物,乃是靠上帝的话语。”对于斯图尔特而言,未来的素食者应当不再停留于单单依赖食物的层次,而是以“活出上帝样式”这样的美德,创造食物。2017年,斯图尔特领导启动了新的全球性公益活动:Feedback,意思是“Feeding People, Backing the Planet”(喂饱大众,守护我们的星球)。他的素食主义理念,由此上升至一个新的境界。