原标题:为了“困在时间里的”老人们,照护者必须依赖更宽广的网络

电影《困在时间里的父亲》剧照来源:豆瓣

按:几乎所有阿尔兹海默症患者家属都会感觉到,那个曾经亲切可爱的人因疾病变得陌生,他们暴躁、冷漠、怨气冲天,某个清晨醒来,他很有可能会忘了面前的照护者是谁,即便他们是几十年的夫妻、父子母女,最可怕的是,每个照护者都知道这一天终将来临。

当身体不受控制、记忆逐渐混乱之时,阿尔兹海默症患者又如何感知呢?6月18日,电影《困在时间里的父亲》在中国上映。这部电影从老人安东尼的视角,讲述了他患阿尔兹海默症后看到的世界。时间的串珠断裂,安东尼被抛入不连贯的记忆碎片当中,眼前的人与物让他恐慌,陷入迷茫。

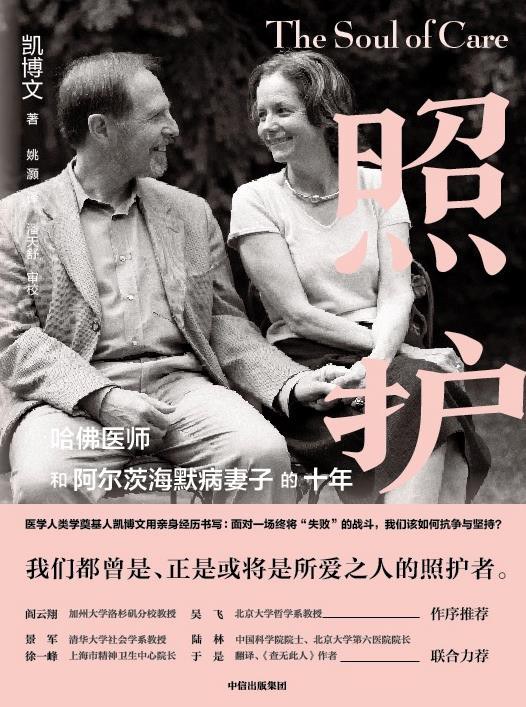

从安东尼的视角出发,观众很容易理解阿尔茨海默症患者为何总是勃然大怒、怀疑一切,但对现实中的照护者而言,理解这些行为意味着必须唤起更多的耐心、勇气与毅力。在妻子琼被确诊为早发性阿尔兹海默症后,美国精神病学家、医学人类学家凯博文开始了长达十年的照护生活。尽管过去几十年的职业生涯中,他一直在和照护打交道,但照顾琼——这个曾经照料自己和家庭的人——才让他更真切地体悟到,照护既是为人的善事,又是为己的大事;因为照护,社会才能黏合在一起,人才有为人的价值和尊严。

电影《困在时间里的父亲》海报来源:豆瓣

随着琼的病情加重,她的恐惧不安越来越多地爆发为怒火和咒骂,但在周围朋友潮水般涨落的关怀、家人始终不离的照护下,我们依旧能看到充盈着爱与宁静的时刻。一次,琼在地铁站走失,五岁的外孙女找到了她,她轻轻拉住琼的手,亲吻了两下,把她带回家人中去,站在一旁的凯博文想起了一句意第绪语:“在父母帮助子女的时候,父母欢喜,子女也欢喜;而在子女帮助父母的时候,子女泪盈,父母也泪盈。”

孙辈出生后,琼想要亲近他们,又害怕自己让他们受伤,她不断地退缩到一个狭小的世界,受困其中。他们的儿子曾经为此和凯博文大吵一架。凯博文羞耻地意识到,默许琼的退缩让自己的日子的确好过了许多,而他独立好强的个性无意中拒绝了别人可能为琼提供的照护。琼的病情恶化无可避免,想要经受住这些风雨,他就“必须得到已经成年的子女的帮助,也必须得到我的母亲、朋友乃至关系并非那么近的亲戚和同事的帮助”。

经出版社授权,界面文化(ID:booksandfun)摘编了凯博文《照护》一书中的相关章节,以期与读者一起思考,照护的网络如何变幻形状,在阿尔兹海默症掠夺患者记忆时打捞结晶,构筑一个临时的安居之所。

《照护的网络》(节选)

文 | 凯博文 译 | 姚灏

在琼刚罹患阿尔茨海默病的那阵子,我开始思考这一切隐含的深义。我们考虑到自身的现实处境,不得不改变某些生活上的节奏和方式。我们渐渐很少出门了,宁愿花更多的时间待在家里。有些朋友渐渐离我们远去,而另一些朋友则与我们靠得越来越近。在琼患病的那十年里,这个照护主题反反复复地出现,那就是总有些人会走进我们的生活,正如总有些人会渐行渐远。危机来临之后,我们有些信赖已久的朋友,后来消失在了我们的生活中,或是做出了让我们失望的事情,而萍水相逢之人,却可能出乎意料地成为我们生活中最主要的帮手。多年来,这种关系上的变化,就像潮水一般,此消彼长,来了又去。因此,我现在也很难勾画出那条不断变化的时间线,还有那些此消彼长的人际关系。当然,无法否认的是,总有些人从来没有变过,那就是彼得、安妮和我的母亲玛西娅。在我和琼想要搞明白这种冷酷无情的疾病究竟对于我们的未来意味着什么的时候,他们仍旧保持着每天与我们的联系。

我们推迟了旅行,取消了约会,生活也渐渐进入了一个平台期,这些给我们造成了一种错觉,以为生活(至少是我们的家庭生活)无须做出很大的改变,我们便可以扛过去。后来我们才发现,在开始的那些日子里,我们为了减轻压力而给自己绑上的这些锁链,使我们失去了许多感悟幸福的机会。我们与那个由许多小小的、偶然的快乐所组成的世界隔离,与那个充满了朋友、学术、阅读、音乐、旅行、烹饪的世界隔离。那些快乐,或许来自一次奔跑,或者只是因为一封晚宴的邀请信。我们这一路走来,不得不调整了许多既往的生活态度和方式。

凯博文(亚瑟·克莱曼)与妻子琼·克莱曼 摄影:Torbin Eskerod(由中信出版集团授权使用)

对于琼和我来说,我们就好像是一个整体:有时,她代表我;有时,我则代表她。而在健康这个领域,我们都期许我能做那个领航员。然而,就像我们见过的那位年轻神经科医生一样,我们后来咨询过的许多医疗专家都拒绝了我的请求,不让我代表琼与他们沟通。当然了,他们会很有礼貌地听完我的想法。但没一会儿,他们就会将注意力重新放在琼身上。然后,琼会跟他们说,我也是医生,而且我比她更了解该如何表达她对于这种疾病及其治疗方式的看法,尤其是在当时那种情况下,琼很容易就听得云里雾里。有时她会修正或完善我所说的话,但更多时候,她还是得靠我替她发言,就像在家里或是在与中国和法国朋友交流的时候,我得靠她替我发言一样。我们确实认为,我们就像是一个整体的两个部分,有着许多共通的情感。然而,许多美国医生心中却存在着这样一个刻板印象里的三元结构,那就是患者、家属和服务提供者。而在这种三元结构中,任何决定都得由患者们自己来负责。可这样一种高度个体主义的结构,并不符合我们的实际情况。而我们长期浸淫的中国文化,也强化了我们这种想法:我们两个人同属一个整体,需要同等地为对方负责。然而,临床医生好像却以为,我的介入是在剥夺琼的发言权。

后来,随着琼渐渐丧失了视力,她的行为也开始出现某些变化。她变得易受惊吓,甚至在那些所剩不多的、她还能够应付的日常活动上,她都很容易变得紧张。那时,我们的一双儿女各自生了两个小孩。小宝宝出生的时候,琼还有些视力,可她却不敢抱他们,怕抱在怀里的时候会出事故。后来,宝宝们逐渐长大,开始蹒跚学步。再后来,他们长成了小朋友,琼却越来越感到无能为力,因为她无法再与他们一起玩耍,甚至也很难再跟上他们的脚步了。有一次在曼哈顿,我们小心翼翼地走进了一个地铁站,可讨论起该坐哪条线路、准备要买票的时候,琼却被人流挤到了远处。她僵硬地站在那里,一动也不动,面朝着错误的方向。这时,我们五岁的外孙女静静地走到了她身边,牵住了她的手,然后亲吻了两下,说:“外婆,我们走吧。”然后把她拉回了我们一大家子的保护范围之内。我站在一旁,看着这一切,想到了意第绪语里的一句老话:在父母帮助子女的时候,父母欢喜,子女也欢喜;而在子女帮助父母的时候,子女泪盈,父母也泪盈。

琼向来是最热情、最温柔、最善良的,然而,随着她病情的恶化,她却开始变得越来越苛刻,而且非常容易产生挫败感。挫败感的不断累积,也让她一次又一次地勃然大怒。从前,她待人接物总是非常友善,懂得照顾他人的感受。可现在,她自我戒备心很重,整日沉溺在自己的内心世界之中。对于那些重疾缠身的人来说,这种现象其实并不少见,而在神经退行性疾病患者中则尤其明显。从前,每逢感恩节和圣诞节,琼都是家庭聚会的核心人物。而如今,碰到这种场合,她变得相当疏远,很少参与进来。如此默然不语的她仿佛不再属于我们这个家庭。我们的子女、孙子孙女以及我年迈的母亲都想打破她自我防御的外壳,可她参与进来以后,不用多久就又会离开,重新回到她那个封闭的世界。

《照护》

[美]凯博文 著 姚灏译

中信出版社 2020年11月

我们的儿子与琼特别亲近。有次,他对我大发雷霆,觉得我没有好好想办法让琼能够参与到家庭生活中来。我没有怪他,因为我确实觉得,在接受了琼的退缩行为并且用工作填满了自己的时间以后,事情变得简单了许多——这也正是照护者经常会出现的典型防御机制之一。当时我们在缅因州,我抱怨道,我留给自己的时间已经所剩无几了。然后,儿子就攻讦我说(我后来意识到,他的攻讦恰如其分),琼为我付出了那么多,而我现在却表现得那么自私自利。我同儿子争吵了起来,女儿也介入进来,想要缓和我们之间的争执。我崩溃了,淌下了泪水。我的一双儿女也拥了过来。接着,我们所有人都失声痛哭起来。他们万万没有想到,他们母亲不断恶化的病情正在严重影响到我们所有人的关系。而我自己也没有意识到,如果我想要挺过漫漫前路上的风霜雨雪,就必须更多地依靠他们。

这个插曲特别重要,因为它让问题变得更加清晰,也让现实变得更易接受了。在那之前,我一直都是独自一人做着所有的照护工作。而现在,我渐渐醒悟过来,这种情况必须要发生改变了。如果我们想要熬过所有这些风雨,我必须得到已经成年的子女的帮助,也必须得到我的母亲、朋友乃至关系并非那么近的亲戚和同事的帮助。长期以来,我都是个非常独立的人,并为此感到自豪。对我来说,寻求他人的帮助反倒成了照护工作给我带来的最大挑战之一,尤其是在琼患病的早期。

在琼的病症开始影响到她的生活但还没有严重影响到她的功能时,琼还是会来到我们位于哈佛大学的办公室,与我一起工作,这也让我在工作的同时能够更容易地看护她。同事们都很体贴,也很照顾我们,学生甚至也过来帮忙了,因为他们开始渐渐明白,琼是生病了。琼去洗手间经常会迷路,打电话也会碰到困难,再后来,她甚至每件事情都需要有人帮助。在哈佛的最后一年,琼之所以还能够来上班,完全是因为哈佛大学非常慷慨地给她找了几位健康助理(这几位助理都是非籍护士,但她们在美国没有护理执照,只是在为一家健康服务中介机构工作而已,这再次反映出少数族裔女性在美国照护体系中的地位)。整个学期,只要我们出现在办公室,这几位健康助理都无时无刻不在陪伴着她。然而,虽然琼的功能已经受到了影响,但她还是有些介意健康助理——这几位女性的存在,威胁到了琼的自我意识。她甚至会装作她们不在那里,自顾自地离开办公室。但要是没有她们的帮助,琼和我都不可能出现在办公室,必须得有人二十四小时地去照顾她。然而,在学年结束以后,这个方案也不再可行了。

本文书摘部分节选自《照护》一书,经出版社授权发布,较原文有删节,标题为编者自拟,未经授权不得转载。