“不管你想不想,每个人都有可能因为各种各样的偶发事件遭遇网络暴力。净化网络空间,并非限制普通民众的权益,相反恰恰是为了保护更多民众的利益。”

文 |《瞭望》新闻周刊记者 于雪

近日,“德阳女医生遭网暴自杀”案中的3名被告人以侮辱罪获刑。

为何检察院以涉嫌侵犯公民个人信息罪起诉,而法院却以侮辱罪判刑?除3名被告人,掀起舆论热潮的网络媒体、大V以及众多转发、评论的网民,又该承担何种责任?如何打破网络暴力的“互害”逻辑?随着现实社会与网络社会越来越呈现出一体化趋势,个体该如何构建网络空间中的数字自我形象?

这并非第一例因网络暴力获刑的案件。随着越来越多网络事件伴生某种程度的网络暴力,对于上述问题的追问有助于厘清网络空间必须遵守的规则和底线,从而更好保护无法隔绝于网络之外的每一个人。

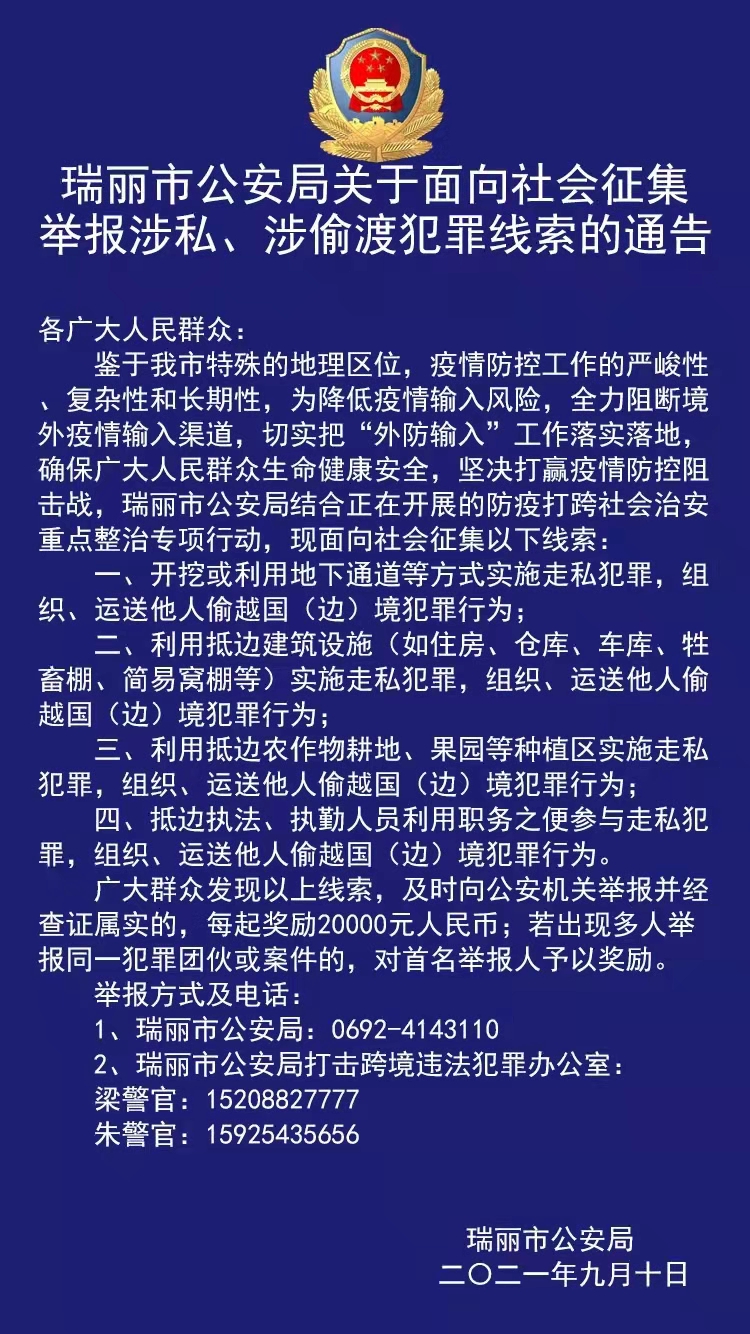

网络暴力 程硕图/本刊

定罪量刑依据何在

时隔1077天到来的宣判,让受害者安某的家人感到一些安慰。

2018年8月,四川德阳女医生安某与一名13岁男孩在泳池内发生身体碰撞,随后引发激烈冲突。几天后,男孩的三位家人将安某的个人信息发布到网上,并配注带有明显负面贬损、侮辱色彩的标题、帖文和评论,引发广大网民对其诋毁、谩骂,安某不堪压力自杀。

在本案中,绵竹市人民检察院以侵犯公民个人信息罪向绵竹市人民法院提起公诉,最终法院判定三被告人犯侮辱罪。法院的相关解释是:符合侮辱罪主体要件;符合侮辱罪主观要件;符合侮辱罪客体要件;符合侮辱罪客观要件。

通俗讲,即三被告人对受害者实施了贬损人格、损毁名誉等侮辱行为,影响了被害人的社会评价,具有直接主观故意,且三被告人具备刑事责任能力,根据侮辱罪的相关法律规定,认定其行为构成侮辱罪。

针对一些网友不理解检察院以涉嫌侵犯公民个人信息罪起诉、法院以侮辱罪判刑的情况,北京市京都律师事务所高级合伙人张雁峰表示,这种情况在司法实践中并不少见。

张雁峰说,根据现行刑法规定,侵犯公民个人信息罪主要指违反国家有关规定,向他人出售、提供公民个人信息,或者是行为人非法获取公民个人信息,情节严重的行为。由于本案侵犯的是被害人的人格尊严和名誉权,而非个人身份信息的安全和公民身份管理秩序,所以认定侮辱罪更合适。

另据专家介绍,侵犯公民个人信息罪也属于侵犯公民个人权利,但主要针对出售、提供个人信息或非法获取个人信息的情况,其犯罪主体通常是有组织的个人或机构。本案不存在非法出售、提供、获取个人信息的情况,与侵犯公民个人信息罪的成立要件有所不符,故从法律适用的角度说,以侮辱罪定罪更为合理。

哪些法在管网络暴力

近年,网络暴力几乎成为热点事件的“标配”,危害日益严重。

2019年,中国社科院发布的《社会蓝皮书》显示:近三成青年曾遭遇过网络暴力辱骂,而“当作没看见,不理会”则是最常用的应对方式,占比达60.17%。

对遭遇网络暴力感到无力,甚至“舍法求网”背后,是很多人对如何认定网络暴力的法律责任并不明晰。

据了解,目前对何为“网络暴力”并没有明确的法律定义。浙江省公共政策研究院研究员高艳东介绍说,通常认为由网民发表在网络上具有“诽谤性、诬蔑性、侵犯名誉、损害权益和煽动性”等特点的言论(包括文字、图片、视频等),针对他人的名誉、权益与精神造成损害的,可被认定为网络暴力。

多位受访专家表示,常见的网络暴力主要包括:一是人肉搜索,即在互联网上恶意收集、公布可以识别他人身份、特征的隐私信息。二是网络语言暴力,即在网络上发布针对特定人的贬低性言语,使被攻击人社会评价降低。三是制造与传播网络谣言,即散布虚假事实从而毁坏他人名誉,降低其社会评价和社会名誉。

高艳东说,目前刑法中针对网络暴力的定罪量刑,主要包括几种情况:煽动恐怖主义、极端主义的行为,如危害国家安全与公共安全的,一般适用危害国家安全罪、危害公共安全罪等罪名;如网暴行为扰乱社会公共秩序,一般适用寻衅滋事罪;如网暴行为侵犯公民个人权利,通常适用侮辱罪、诽谤罪、诬告陷害罪等。

这意味着,对前述三种常见的网络暴力情况而言,刑法及相关法律法规都有明确规定,传统刑法体系依然管用,但在一些案件中,确实存在一定的法律适用争议。

张雁峰介绍说,这主要表现在是否构成犯罪以及构成此罪还是彼罪等。另外,实施网络暴力并非都能构成犯罪,只有情节严重、后果严重,比如造成被害人死亡、精神失常,或者严重危害社会秩序和国家利益等才能构成犯罪,否则只是民事纠纷,或叫侵权纠纷。

高艳东认为,网络暴力行为本身就是一种违法行为,该行为从实施起就有法益侵害性。因此他建议,刑法条文可增设兜底性规定,对实施网络暴力行为并造成严重后果的,单独设立罪名。

“法不责众”只是错觉

此外,人们注意到,在一些受关注度较高的案件中,除始作俑者外,其他实施网络暴力的组织或个人,有时并未公布对其追责情况。

多位受访专家指出,这并不意味着其他责任主体不会受到制裁。

据了解,根据现行法律规定,自媒体平台作为网络服务提供者,如果没有尽到相应监管责任和管理义务,经责令改正而拒不改正的,构成拒不履行信息网络安全管理义务罪;对于评论、转发的网络大V,若出于故意目的实施网络暴力,可以寻衅滋事罪定罪处罚;对于实施网络暴力的普通网民,如果有组织且具有主观故意性,同样可以寻衅滋事罪定罪处罚。

中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍表示,在司法实践中,实施网络暴力的大V和网民以寻衅滋事罪被定罪处罚的不在少数,只是有些未引起舆论广泛关注。“法不责众其实是一种错觉,只是在具体案件中,受限于受害者的法律意识和固定证据的能力,有时并不能对每一个施暴者予以制裁。”

张雁峰解释说,根据现行刑法,涉嫌侵犯公民个人权利的网络暴力行为,如果未达到刑法认定的“情节严重”的标准,一般属于自诉案件,这需要被害人或家属起诉并举证。但现实是,网络暴力行为一般参与人数较多,被害人或家属往往很难一一追责。

在高艳东看来,如果没有国家力量的强制介入,可能就会出现在一些案件中,由于当事人不懂法等原因没有向施暴者追究刑事责任,最终不了了之的情况。因此他建议,在刑法中应增设通过网络实施侮辱、诽谤行为,情节严重的,可作为公诉案件处理。

中国人民大学公共管理学院教授王丛虎指出,对那些尚不构成刑事犯罪的,受害者可要求平台通过封号、禁言等方式予以惩戒,也可通过协商、调解等方式或者到法院提起民事诉讼,要求侵权人停止侵害、消除影响、恢复名誉、赔偿损失等。

多位受访专家强调,未来随着司法理念的发展和互联网生态的演进,公权力将在打击网络暴力行为上发挥更加主动的作用。今年2月,杭州市余杭区人民检察院对“女子取快递遭诽谤案”两被告提起公诉的案件就体现出这种趋势。

平台监管不该缺位

不单是个体不因“法不责众”免于惩罚,平台的常态化监管义务和责任同样不能缺位。

张雁峰指出,根据现行法律规定,网络用户利用网络服务实施侵权行为的,权利人有权通知网络服务提供者采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施,未及时采取必要措施的,网络服务提供者对损害的扩大部分与该网络用户承担连带责任。

从技术层面看,通过爬虫抓取、关键词检索、数据分析等技术手段进行内容风险管控对平台来说并非难事,但极端偏激、情绪化的舆论场更有助于为平台导流。囿于平台的逐利性,在一些网络暴力事件中,平台反而成为极端言论的推手。

王丛虎建议,平台可通过技术手段,完善内容监管,通过提醒、制止等方式在极端言论发出前予以阻断。“网络空间就像一个个公共会客厅,平台作为会客厅的主人,有责任、有义务制止不当言论。”

高艳东表示,平台承担的责任相对有限,而且是事后监管。一旦伤害产生,事后弥补的作用往往十分受限,需要平台尽可能将网络暴力的伤害扼杀在摇篮中。

北京执象科技副总经理、资深架构师李新认为,传统媒体有一整套严格的编审机制,可以有效履行社会责任。相比之下,网络平台的传播路径更短、反应时效更快,内容审核机制被大大削弱。作为信息传播枢纽,网络平台是互联网舆情生态中的新增变量,并且对声音放大起主要作用,理应对极端过激言论的非理性扩散负主要责任。

有闻智库创始人阳淼认为,目前平台在争议性事件中获得更多流量,甚至通过操纵排名、精准推送等方式激化情绪,在获取商业利益的同时平台必须承担相应的社会责任。除屏蔽、删帖、禁言、注销账号外,阳淼建议平台为用户展现事件全貌,特别是对关注度较高的事件,通过消息提醒的方式,为每一个关注过这一事件的用户推送事件的动态变化。“了解事件的完整脉络可以帮助一些人冷静下来,避免头脑一热、冲动发言对当事人造成伤害。”

李新表示,如果能强化网络平台在网络暴力事件中的责任风险,就能倒逼网络平台增加投入。“法律建设和道德倡导短时间内都难见成效,而通过平台的技术升级,线上解决远比线下更有效率。”

朱巍指出,从长远看,随着互联网技术革新和业态转型,“流量即收益”已成为历史,反倒是更安全的网络环境,凝聚更多信任的网络空间会创造更多经济价值。

珍重你的“数字自我”

“德阳女医生遭网暴自杀”后,曾经的煽动网络暴力者——男孩家人变为网络暴力的受害者,这也让人们更清晰看到,如果网络空间被非理性吞噬,那么伤害与被伤害其实没有分界线。

在网络世界从众心理的暗示下,受极端情绪传染,藏匿于虚拟空间的独立个体,更容易被盲目、冲动、愤怒等负面情绪左右,失去理性和应有的警惕。

李新认为,随着移动互联时代到来,社会舆论生态发生“基因突变”,特别是网络平台改变了传统的舆论生长方式,互联网平台能够沉淀声音、固化观点、放大传播效能,使网络世界的虚拟舆论场具备了更强大的攻击力和影响力。而由于“沉默的螺旋”,不同观点并非被均衡放大,在网络空间中呈现出的往往是逆意受众的观点,这些观点更极端、言语更激烈。“不说话的人永远是0,愿意发声的,特别是那种过激的、不稳定的、不负责任的言论常常被误以为代表了大多数人的观点,声音很可能从1变为100。”李新说。

值得注意的是,网络空间呈现出三种错位:感性表达和理性思辨的错位、影响力聚集和追溯力分散的错位以及法定权利和责任的错位。

李新将其比喻为“让一个孩子拿着核武器的按钮”,在网络世界操控舆论变得更容易,引起围观后破坏力也更大,但为非理性行为买单的概率却更低。

网络世界是现实世界的映射,应当一体化看待。朱巍认为,网络空间具有公共空间属性,与现实世界中公共空间内的行为规范应该一致。

高艳东进一步指出,由于网络空间的特殊性,相较于现实空间,网民的自我监督程度更低。因此,网络空间的行为规范应当比现实中的更加严格。互联网作为新型社会公共空间,理论建设、观念迭变、习惯养成等很多方面仍处于待建构状态,绝不能任由网络暴力肆意发展。他建议细化网络暴力的入罪标准、强制推行网络实名制,强化对网络空间的监督管理。因为“从长远看,推进制度建设、强化各个主体的责任意识势在必行”。

王丛虎认为这并不会侵犯公民的言论自由权。言论自由不等于在网络舆论场肆无忌惮、不顾底线。随着越来越多网络暴力事件以司法途径处理和解决,或将让越来越多“舍法求网”者望而却步。

“极端言论泛滥,最大的受害者其实是每个普通网民。”阳淼说。在网络空间,资源和利益更容易向头部聚集,更多普通网民在遭遇网络暴力时,往往缺乏维权经验和能力。“不管你想不想,每个人都有可能因为各种各样的偶发事件遭遇网络暴力。净化网络空间,并非限制普通民众的权益,相反恰恰是为了保护更多民众的利益。”

随着数据处理能力极大增强,存在于网络空间中的数字自我和存在于现实世界里的真实自我在更多维度上已经高度重合。更多时候数据比人更了解自己,能更真实地记录下每个人的言行。

阳淼认为,正是互联网全程留痕的特性,尽管目前在司法实践中,由于侦查取证的成本过大,一些造成危害较小的施暴者侥幸未被追责,但随着数据治理能力的提升,任何突破底线的行为都可能在某一时刻“引火烧身”。

未来随着个人信息保护法、数据安全法等相关法规的实施,数据作为个人资产的理念将深入人心。阳淼认为,从长远看,肆意发布虚假信息或明显带有负面贬损色彩的恶意言论将造成个人数字资产的贬值,因此人们将更加珍视在网络空间上投射出的数字自我形象,滥用网络暴力的情况或将被扭转。