题图|《非诚勿扰》剧照

题图|《非诚勿扰》剧照作者|竺晶莹

29岁挪威女孩Cecilie在伦敦工作,她使用Tinder7年,配对数高达1024对,这意味着她右滑的这1024名男子也右滑了她(在交友软件Tinder上右滑表示喜欢,愿意进一步交流,左滑则反之),在算法眼中,他们有机会成为彼此的真爱。

然而,Cecilie目前仍旧单身。

她尚未从这1024名“真爱”中挑选到对的人,却已经历了一场惊心动魄的遇人不淑。“你之后还会上Tinder吗?”纪录片《Tinder诈骗王》结尾处,访问者犹疑地向眼前的Cecilie发问。

“会,经常上。Tinder跟这事无关,我立刻就回到Tinder上了。” Cecilie早已释然,即使她曾在Tinder上认识假称家族经营钻石产业的Simon,从而被骗25万美元。

“你还在寻找爱情吗?”

“我还在寻找爱情,一直都在……” Cecilie粲然一笑。

Cecilie在Tinder上有1024个配对,目前却单身。图片来源:《Tinder诈骗王》

Cecilie在Tinder上有1024个配对,目前却单身。图片来源:《Tinder诈骗王》没有什么能阻挡Cecilie追爱的步伐——25万美元?——那只是个意外。身处IT行业的她认为人生的重点在于爱情,这是迪士尼童话从小深植于她内心的种子。“谈恋爱是我最开心的时候。爱情最神奇的地方就是不管你心碎过几次,你还是会憧憬爱。”Cecilie喜欢约会,在金色的灯光下,她对着镜子抹上唇膏,用散粉扑压实了眼角的浮粉,再度钻入伦敦的夜幕之中。

无论伦敦、纽约,还是北京、上海,如今都遍布着像Cecilie这样在交友软件上左滑右滑的年轻男女,他们中有人追寻casual sex,有人想恋爱甚至结婚,也有人只想聊天。更多的人,在无数次右滑之后仍未找到真爱。

那么交友软件如何塑造了我们当今的亲密关系?为什么算法推荐的对象并未让我们的恋爱更容易?资本设定的算法与我们想要的算法,又有什么冲突?为何我们越来越“爱无能”?关于这些问题,我和中国社会科学院新闻与传播研究所助理研究员孙萍、复旦大学哲学学院副教授王球进行了对谈。

起点:加速化时代,加速化的爱

“我们处于一个加速化的时代,这让周边所有一切的运动速度都在变快,包括我们对于情感的需求——我不能等。”

孙萍解释,我们需要及时去找到一个人的忍耐度比以往差很多。社交平台相当于一个轴心,周边有很多可以被潜在连接的点,它帮助我们加速了连接的可能性。

根据《中国统计年鉴》数据统计,2019年我国单身成年人口已超过2.4亿人。孙萍团队在2020年完成了《“场域”新社交:95后社交观念与社交关系调查报告》,调研组在探探平台针对95后人群发放了问卷,共回收有效问卷4250份。关于“脱单/恋爱的主要途径”问卷数据中,近六成参与者(58%)选择了从“社交软件相识”。在调研的深度访谈环节,有受访者表示:“我对在交友平台上找到合适的另一半会有比较乐观的期待。”

该调研也显示,近半数(46.5%)年轻人使用社交软件的目的是为了“寻找心灵契合的人”,超过三分之一(36.5%)的年轻人是为了“寻找同类爱好者”。在择偶方面,年轻人也表现出同样的态度倾向。“性格合得来”(67.8%)、“个人品质”(54.0%)、“有趣的心灵”(41.2%)、“有共同爱好”(35.1%)、“好看的皮囊”(32.7%)组成了“Z世代”择偶新标准。

在这些情感诉求下,交友软件的涌现层出不穷,而使用交友软件的人数也在不断攀升。根据相关数据,Tinder在196个国家可供下载,2021年,大约超过5700万用户使用Tinder;以女性为主导的Bumble战绩也不俗,据Sensor Tower的数据显示,在美国的交友软件排行榜上,Bumble紧随Tinder其后排名第二。在国内,除了主流的探探、陌陌以外,也出现了主打寻找灵魂伴侣的Soul,以及对LGBTQ人群友善的Blued。

陌陌、探探都是国内主流的交友软件。图片来源:CFP

陌陌、探探都是国内主流的交友软件。图片来源:CFP那么交友软件为什么会在这个时代出现,又适应了我们什么样的情感需求?

根据孙萍团队所做的调研结果来看,中国青年人群有焦虑性的一面,他们会社恐,好像有情感需求却又不那么敢说出来,所以他们会去社交平台。

孙萍认为,不同时代人们对于情感需求的模式不同。当下婚姻制度有逐步瓦解的趋势,因为人们的经济关系正在变得多元,可能有人同居但不结婚,人和人之间不一定要一纸婚约来束缚。另外,每个时代我们寄托情感的方式不同,今天是数字化时代,手机上的社交软件就成为了我们承载情感需求的一种媒介。

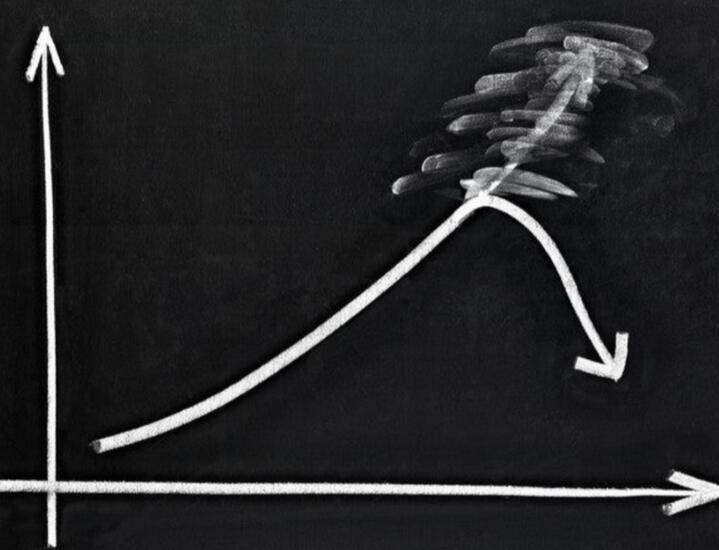

她进一步解释:“我们对于情感的需求内嵌在社会发展的理念中。当整个社会加速的时候,我们对感情的消费需求也会加速,那我需要媒介来完成,这时平台就适应了你。资本又有这个需求,它要粘住你,制造一种你需要它的焦虑。资本卷在KPI里,我们卷在资本里,形成一个双向的循环,就会越来越快。”

当交友软件存在必然性时,技术和资本又如何塑造了我们的欲望?

在王球看来,情感需求在人性中有稳定的基本要素,被人接纳、尊重、理解、被爱都是情感需求上的主旋律,现代人跟古代人并无太大分别。但是交友软件的出现让我们的欲望发生了些改变。而欲望不是一种单纯的心理状态,往往很多欲望叠加在一起,呈现出一棵欲望簇的状态。

他进一步解释:“技术和资本,重新塑造了我们的一些欲望。我们已经不再像中国古人那样,坚持要在感情上天长地久,一生只爱一个人。现在我们的欲望已经被这样一个技术理性工具重新建构了,所以技术迫使我们用一种理性的方式来管理我们的感情。”

“但交友软件不光是技术,背后是资本主义的价值观,它包括追求效率,甚至是追求竞争,鼓励我们不断去挑战和竞争,把自己放在一个竞争市场当中。这重塑了我们的欲望簇,从而使我们对自己的情感状态的认知和表达变得跟过去不一样,而不是说我们的基本情感欲望发生了实质性的变化。”

算法推荐的对象靠谱吗?

当现代技术嵌入了我们的亲密关系之后,孙萍认为,人和技术之间是在互相建构。在交友平台上,算法既帮你匹配人,也在根据你的数据不断自我学习来改变匹配的方式和效率。

技术一直在发展,会变得可怕又有效。当强人工智能实现时,在一种理想情况下,我们有足够的数据量,足够了解每个用户产生的数据,背后的用户画像,这时算法匹配要比熟人介绍完美多了。孙萍说:“那里面算法交叉的复杂性,就像爱情本身的美妙。”

不过,目前的算法远未达到强人工智能的水平。现在尚属于弱人工智能时代,很多算法还是基于人工加智能。但是,在找对象这件事上,算法还是比你更努力。

孙萍解释了交友平台上算法的运行机制。算法会给你贴标签,通过后台分析数据把一个用户的一些集群列出来,然后再做用户画像。比如有人每天用交友软件,他在看别人照片、直播、浏览星座、跟人聊天这些过程里产生的偏好数据就会生成他的标签。另有平台是基于问卷来给用户判定一个人格类型,比如你认为自己更喜欢独处还是三五成群,这个简单问题的背后就指涉了你的性格和生活习惯。

当人们无意识地在使用交友软件时,其实后台的算法有时已经比你自己还懂你了。而算法也不会都推荐同质化的对象给你,一定是同质和异质都有,毕竟平台在意的是——你会觉得它的推荐够靠谱。

靠谱意味着合适,那么算法推荐与熟人介绍对象相比,谁更靠谱呢?

孙萍认为,算法推荐胜在样本库和数据量,你的朋友圈最多三五千人,但它的量级跟你不在一个层面,小的几十万,大的上亿。不过,如果两人在交友软件上认识,一开始他们就要打信任折扣。而熟人介绍所谓的靠谱就是信任感,但同时压力值也升高了,迫于熟人关系你得去回复消息多见几次面。所以算法推荐信任值低压力值也低,熟人介绍则反之。最终到底是强关系转弱关系,还是弱关系转强关系,都存在很大的偶发性。

王球则指出,我们使用交友软件时,未必是在严肃意义上做选择。在这个平台上所谓的选择太容易了,你只要左滑或右滑,我们的手指滑多了以后甚至都成了肌肉记忆运动。“它所给我们的不是一种审慎的选择,而是快餐式的。与其说是一种选择,不如说是视觉与身体化的感知运动过滤而已。”

这种设计让交友软件显得轻佻。它所呈现的参数往往是短期择偶策略看重的,比如相貌、财富、兴趣爱好。而当一个女性去评估陌生人是否有长期照顾自己和家庭的意愿和能力,这就很难在算法里被参数化。

反之,熟人社会的介绍人具有权威性和责任感,它符合长期择偶的模式——评估对方的财富、地位,双方是否门当户对,对方有没有长期照顾家庭的意愿和能力。王球说:“媒人不会随便给你介绍高攀不起或配不上你的人。介绍完后还有售后服务,甚至结婚后夫妻遇到矛盾,媒人还有责任感来化解矛盾。但交友软件缺乏权威性和责任感,更缺乏所谓的售后保养,它甚至不希望有售后,希望一直在销售中,跟用户有粘度。”

因此,交友软件也重塑了我们的择偶模式,甚至打开了用户的野心。王球指出,今天我们已经不满足于门当户对。互联网让你第一次看到自己在婚恋市场中的位置,原来会有高富帅或白富美喜欢你,比如有些女生希望通过美貌找到更高阶的对象,有些男生发现原来练出腹肌可以吸引更多女生。

王球补充:“在全局的婚恋市场中通过自己某些特征的彰显,你会发现原来自己选择的余地很大,这就打开了我们用户的野心。即使我们仍希望找到真感情,但在寻找对象的过程中,资本、算法和技术理性已经重塑我们的欲望簇。我们甚至不再清楚自己到底想要什么。”

资本想让你找到真爱吗?

然而,即使算法的准确度越来越高,你也不一定会滑到最匹配的人,因为这背后还有资本在主宰。

资本的目的是扩大参与性。在照片先行的交友软件上,大家都喜欢高富帅、白富美,但不能每次都只匹配这些人。孙萍解释,算法本身的规制不能特别严格,它要给你推那种某一方面能打动你的人,这方面强点,那方面弱点。资本希望参与度和准确度之间达成一个微妙的平衡。

她继而叹了口气:“目前算法的演进趋势还是希望对准确度有追求,但我们这个社会的审美太单一了,大家的标准化程度如此之高,这是酿成很多悲剧的原因,而不是因为算法和资本。”

此外,公司本身又是个复杂体。孙萍曾与某交友平台的CEO交流理念,他希望平台能以最快速度给用户匹配到合适的人,你牵手离开平台后再向朋友推荐,打造好口碑,这样就有源源不断的年轻人进入到平台中,公司能良性运转下去。但是,顶端的设计思想在产品研发过程中会不断被打折扣,到了产品经理手上,他们的KPI就变成了新增用户有多少,日活量多少,聊天密度又是多少。

孙萍认为,当下中国所有社交软件的核心逻辑都是想要占有你的注意力,注意力带来流量和利益。中国互联网发展逻辑是榨干你的注意力,每个app都在你的手机里拼命呐喊:“快来点我!”随着你使用时间增长,它的机制越来越完善,继续粘住你。

但她指出,实际上一款产品好的发展路径应该是守正创新。“这个‘正’怎么来,我需要达成你们的需求,达成需求后你们可以离开,然后再有新的人来,我在这个基础上创新,我不再去极度地占有你、挖空你,而是去丰盈生态。”

王球将资本和资本家进行了区分。资本家需要承担社会责任,最好既能赚钱又能实现社会责任,既然交友软件有找到真爱的功能,他当然希望更多人找到真爱离开平台。而资本有自己的逻辑,去执行的工程师有别的做法。

但王球认为问题在于,资本逻辑与爱情在某种程度上是相悖的。“我们常说romantic,爱情是不可测的,反对理性的,因此爱情背后恰恰不是当代资本逻辑可量化、计算的那一套,这是很深层的悖论。当然有些人目标放低,他只想落实婚姻。”

此外,交友平台还有把人物化的嫌疑。王球认为,资本无非希望更多用户用更长时间去深度使用自己的产品和服务。但当用户不得不根据交友软件所需的指标去填上个人信息时,相当于把自己物化成了一个商品,放在市场上出售,这其实是对自我的贬低。在这种物化背后,很多人厌倦了使用交友软件,是因为他们觉得自身最可贵的品质特征没法在上面标示出来。

终点:我们越来越“爱无能”

在《摩登情爱》首季首集中,Maggie在纽约不断约会不断失败。这一天的约会对象幽默健谈,在楼下得体告别,Maggie笃信还会有第二次约会,却被门房Guzmin一眼看穿那男子软弱又没自制力。另一天的约会对象温柔体贴,隔天,英式口音的他还懂得早起去买早餐,Maggie暗喜这次该成了,可惜又以失望告结。

约会容易相爱难。图片来源:《摩登情爱》

约会容易相爱难。图片来源:《摩登情爱》犹如Maggie与她的对象们,在不断流转的关系之间,暧昧似乎来得快去得快,而真爱两个字越来越可望而不可即。那么交友软件的出现让约会对象可以不断更迭的同时,是否也让我们越来越爱无能?

王球认为,至少大家在婚恋中呈现出了忍耐度越来越低的趋势。以前两人碰到矛盾、挫折,很多时候可以忍,因为也许过了这村就没这店。但交友软件上对象的多样化、易得性让你变得没必要去忍耐,给人何必吊死在一棵树上的幻觉。

他继续指出,爱无能的背后是一种社会现实。一方面中国独生子女成长中的社会环境,让他们不习惯在家庭中扮演义务承担者的角色。另一方面,他们承担义务的方式也变得碎片化了,我们要对朋友、公司、家庭承担义务,社会结构改变后,我们要对很多东西都承担义务以至于我们火力不集中,不会单纯只对感情承担义务。

在孙萍的调研中,她发现95后在社交平台上呈现了不同状态。由于男生在社交软件上本身就偏多,他们就分成单机版和海王版。一类男生无人问津,玩成了单机版游戏,没有女生理他,他找女生也收不到回复,因为他在算法里真的不占优势。另一类可能就同时会约很多女生。而女性用户也分两种,一种会被迫聊天,另一种就是见了很多人也没有满意的。

这种不平衡的状态尽管劝退了一些人,但永远也有人涌入平台。孙萍指出,平台本身就是种刺激,20年前你一天想认识50个对象是不可能的,现在500个都可以,平台提供了这样一种连接的可能。一旦有时候人想去试试,就永远停不下来。

她说:“交友平台让你上瘾的不是算法,应该是你未知的欲望。”

像挑巧克力豆一样,你永远不知道下一个是什么味道。一方面我们沿袭着先人传下来的DNA和传统文化下的观点,我们需要一段稳定长期的关系;另一方面我们又被鼓励体验更多的人生,而这两者是冲突的。

“至于爱无能,指的就是不愿负责任,不愿付出。现在年轻人在社会压力下选择躺平,爱自己都无能,还爱你?”

孙萍提到朋友给她推荐的一本书,弗洛姆所著的《爱的艺术》,在那里爱分成三个层次——了解、责任和尊重。她解释,首先爱是了解,现在年轻人没有时间去了解别人。再来是责任,这里的社会结构性因素很多,你要在大城市有房有车有户口。最后关于尊重,实际上明面上的尊重是有的,但现在两性关系矛盾的激化恰好反映了双方都没有基于一个尊重的立场。最高一层的尊重是很难的,即使在一对夫妻关系中,真正相互尊重、各自保持灵魂独立的比例也不高。

“这三者我们现在都缺,我们不去了解,不负责任,也没有尊重,所以我们爱无能。只能在交友软件上过过瘾,吃个速食爱情。”

此为“算法与活法”系列报道第五篇,该系列聚焦科技时代下我们的生活如何被“异化”,通过与学者或专家的访谈以期获得些许洞察。此前该系列篇目有:

1. 《我们正掉入外卖陷阱》

2. 《算法与活法:当你不再被需要》

3. 《“人性第一”》

4. 《当一位牛津教授打破30年的沉默》